Les populations humaines vivant autour de la falaise de Tiguidit connaissent intimement leur territoire : chaque kori, chaque pâturage, chaque relief leur est familier. Depuis longtemps, elles savent qu'à certains endroits très particuliers, dans les argiles et les grès, se trouvent des ossements géants qu'elles ne reconnaissent pas dans la faune actuelle. Le géologue français Fernand Chudeau est le premier, en 1907, à identifier ces ossements de reptiles comme fossiles, lors d’une tournée au sud de Marandet (Chudeau 1909). Mais c’est en 1953 qu’Albert-Félix de Lapparent les identifiera comme des restes de dinosaures (Lapparent 1958).

C’est au capitaine Archier que l’on doit la découverte des localités du Tamesna et l’organisation de la mission de Lapparent en 1953. Il a également découvert plusieurs ossements de dinosaures, récupérés d’une part à In Abangarit par l’adjudant Pouillet, d’autre part au sud d’Agadès par le capitaine M. Mareschal (Lapparent 1958). Puis, de décembre 1953 à février 1954, Lapparent visite la série du Continental intercalaire au Niger avec l’aide des géologues Greigert et Joulia ; plusieurs localités importantes de dinosaures sont alors découvertes et étudiées dans ces régions.

C’est au capitaine Archier que l’on doit la découverte des localités du Tamesna et l’organisation de la mission de Lapparent en 1953. Il a également découvert plusieurs ossements de dinosaures, récupérés d’une part à In Abangarit par l’adjudant Pouillet, d’autre part au sud d’Agadès par le capitaine M. Mareschal (Lapparent 1958). Puis, de décembre 1953 à février 1954, Lapparent visite la série du Continental intercalaire au Niger avec l’aide des géologues Greigert et Joulia ; plusieurs localités importantes de dinosaures sont alors découvertes et étudiées dans ces régions.

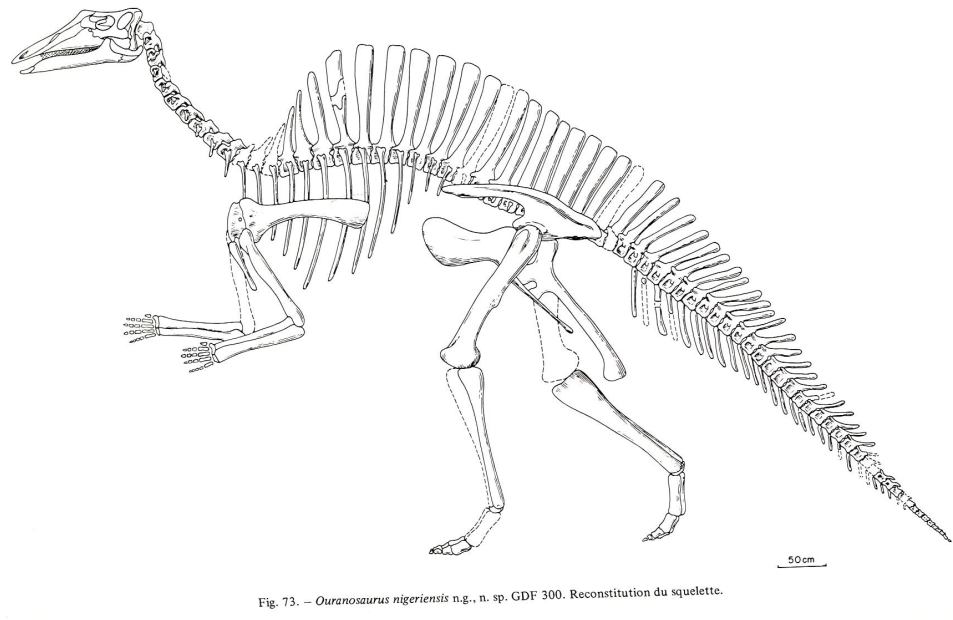

En 1964, alors qu’ils recherchaient du minerai d’uranium, des géologues du Commissariat à l’Énergie atomique (CEA) découvrent des ossements de dinosaures datant du Crétacé inférieur à Gadafawa, à 150 km au sud-est d’Agadès. Jean-Paul Lehman, alors directeur de l’Institut de paléontologie du Muséum national d’Histoire naturelle à Paris, envoie l’un de ses étudiants, Philippe Taquet, pour suivre cette découverte. C’est ainsi que débutent les premières études et expéditions à vocation purement paléontologique au Niger, menées entre 1965 et 1975, au cours desquelles environ 25 tonnes de matériel seront collectées (Leblanc 2022). Philippe Taquet soutiendra sa thèse sur le gisement de Gadafawa en 1973. Ces recherches ont permis la découverte, entre autres, du crâne d’un crocodilien, Sarcosuchus imperator, d’empreintes de dinosaures, du squelette d’Ouranosaurus nigeriensis Taqueti, de troncs silicifiés, ainsi que de nombreux autres spécimens.

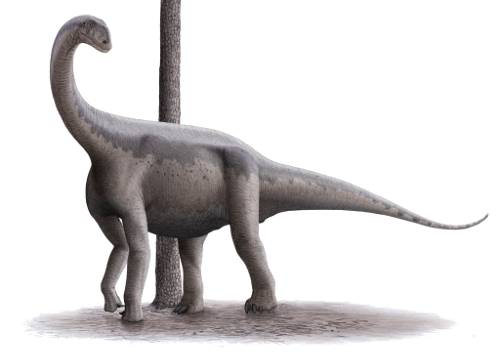

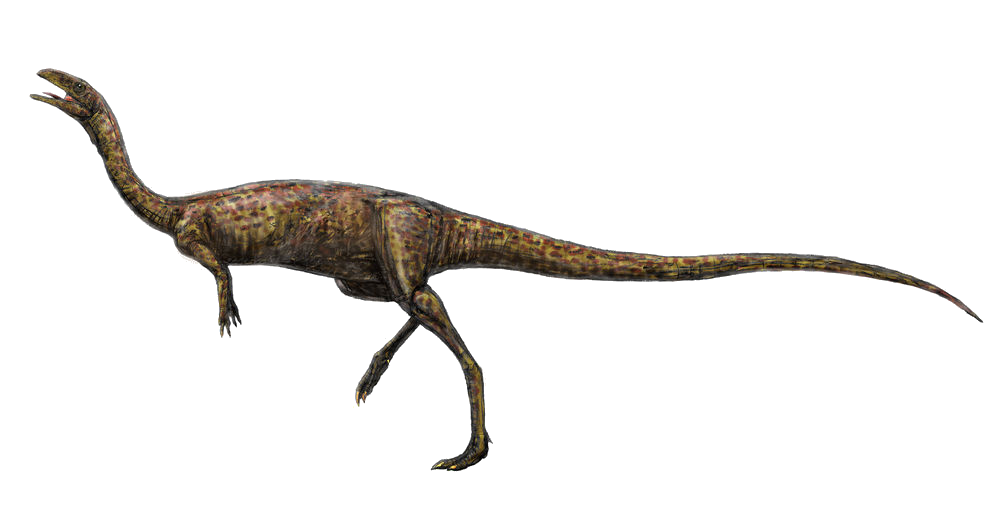

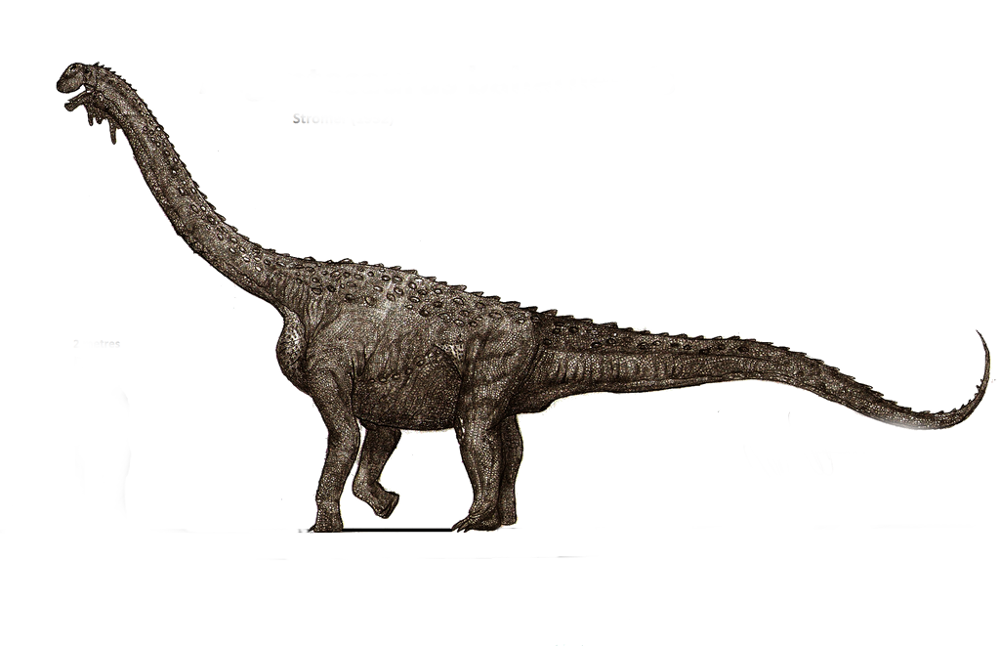

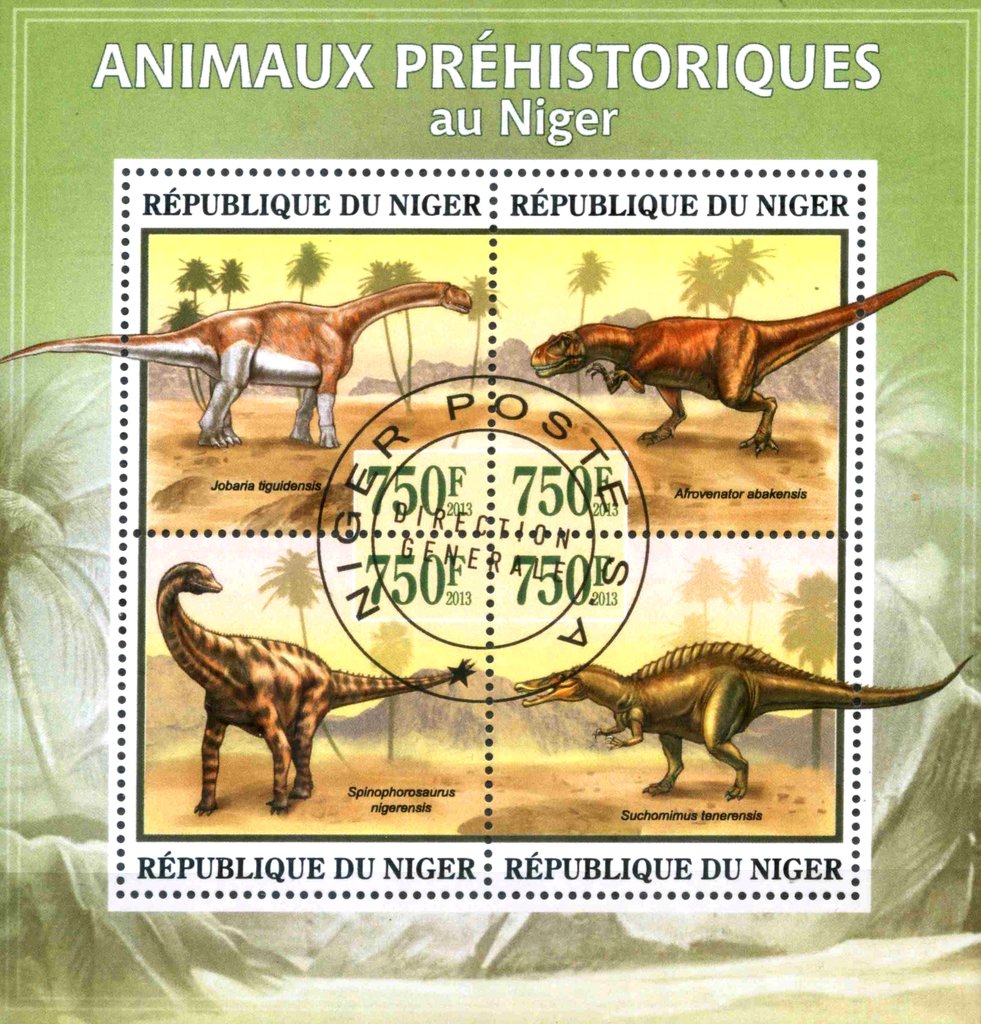

À partir des années 1990, Paul Sereno, de l’Université de Chicago, revisite à plusieurs reprises la région de Gadafawa et recueille de nombreux spécimens remarquables de dinosaures. Son équipe découvre également, à In Abaka, dans la région d’In Gall, des ossements appartenant à deux nouvelles espèces de dinosaures vieilles de 130 millions d’années. Le premier est un théropode carnivore de 10 mètres de long, baptisé Afrovenator abakensis. Le second, un sauropode herbivore de la famille des Brontosauridés, Jobaria tiguidensis, mesure 20 mètres de long, avec un très long cou et une masse imposante. De nouvelles espèces de crocodiles et de tortues ont également été ajoutées à la collection toujours croissante de reptiles et de vertébrés fossiles du Niger (Leblanc 2022).

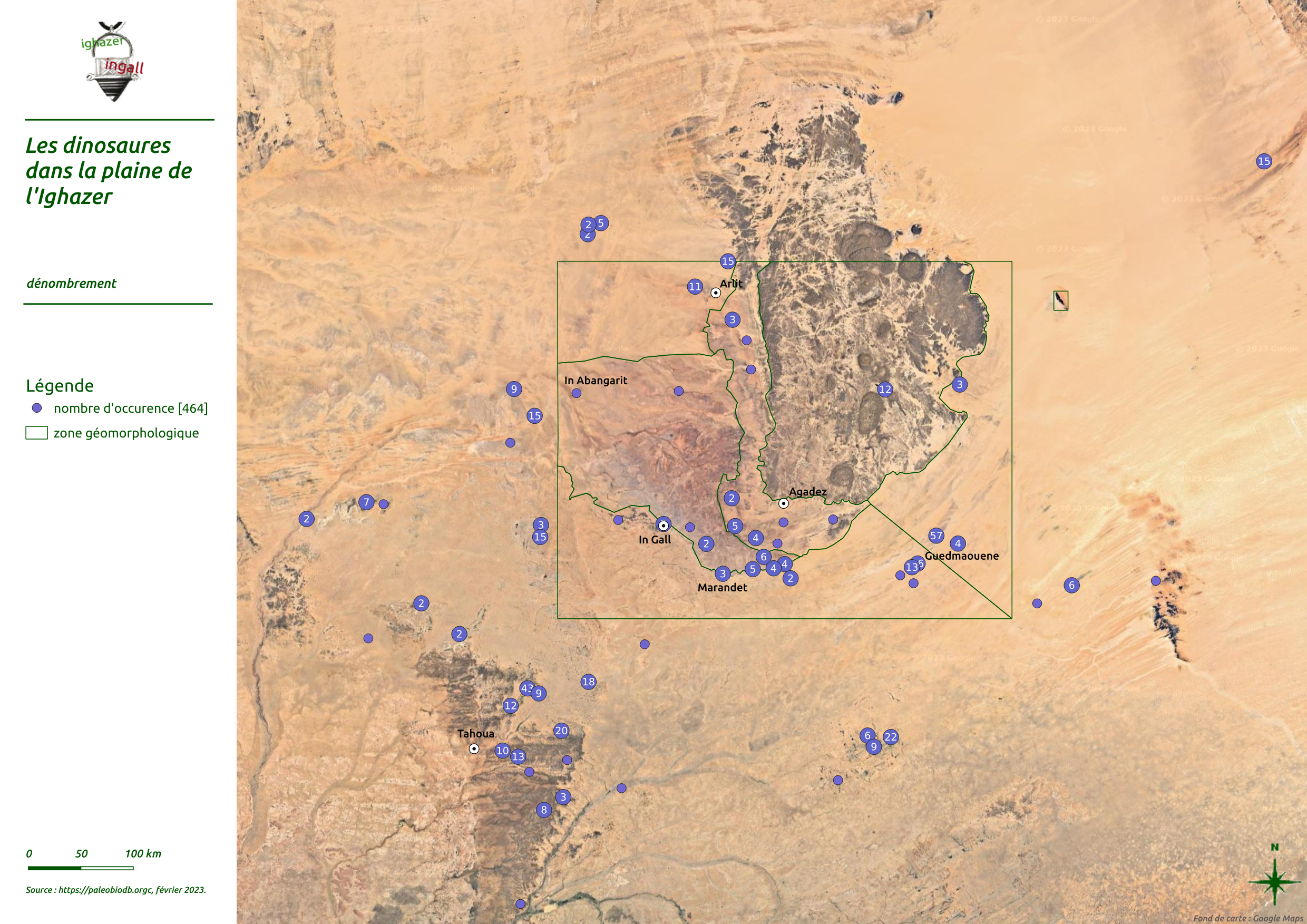

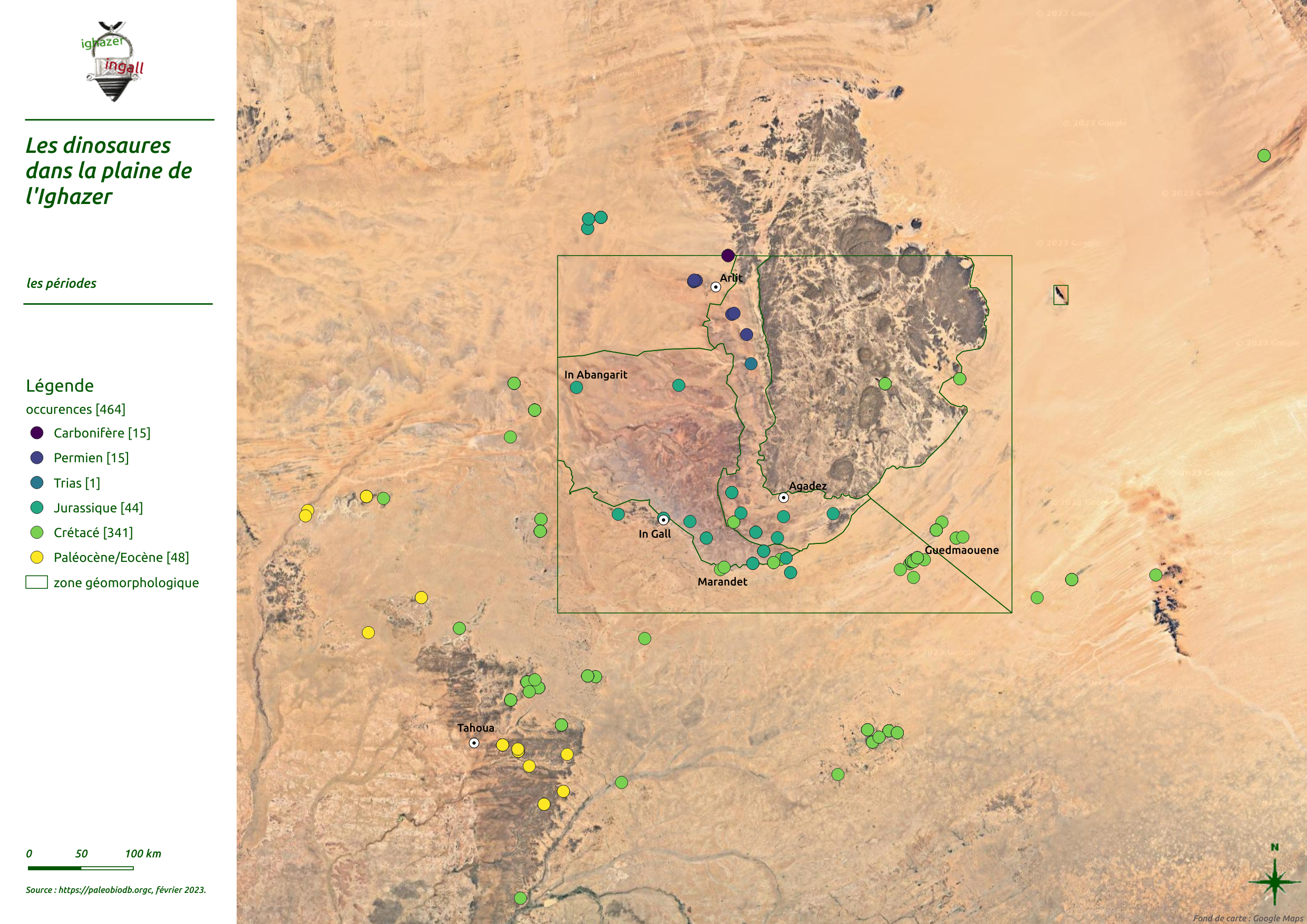

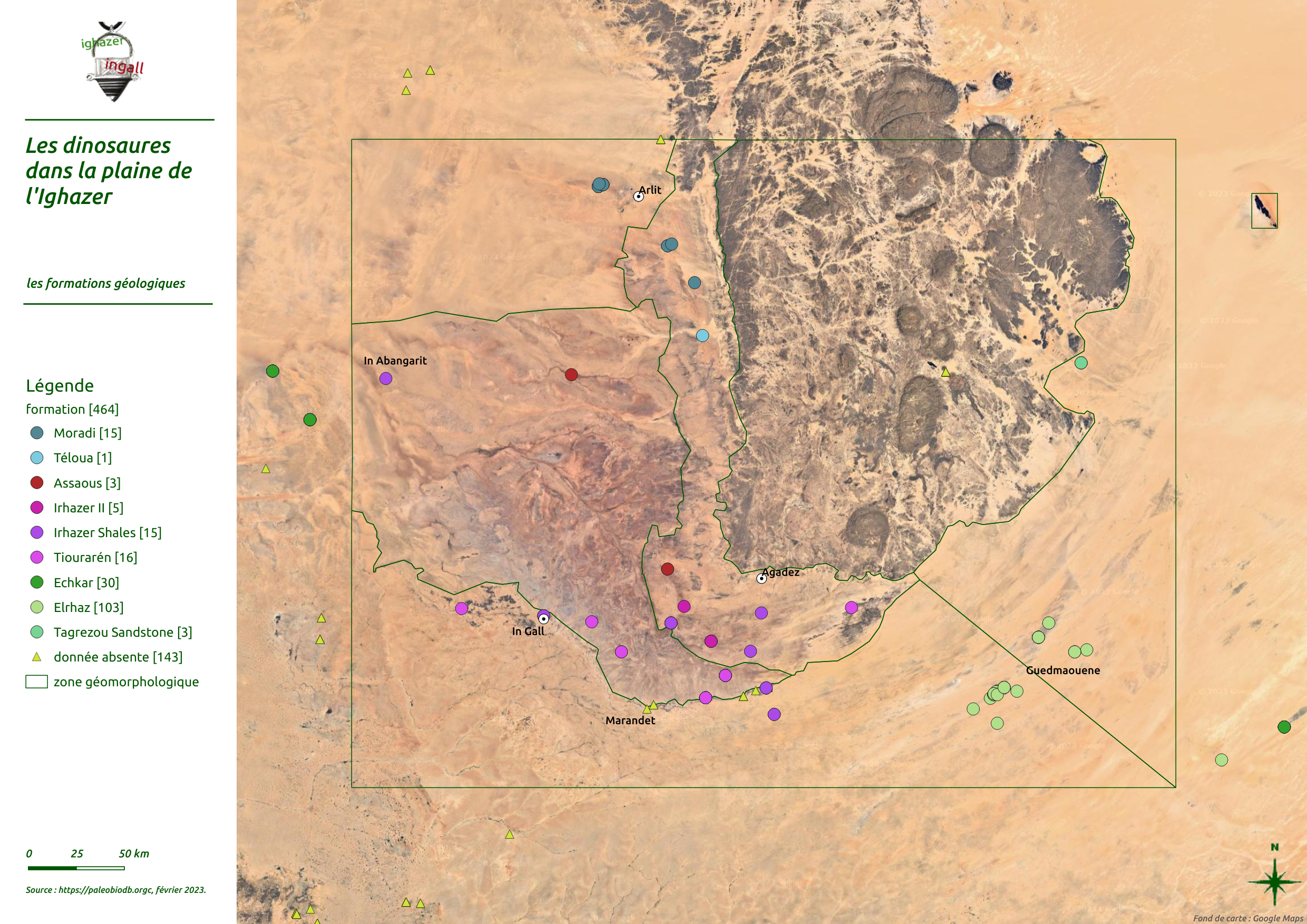

Grâce à une longue succession de dépôts continentaux, le Niger offre la possibilité exceptionnelle d'étudier, dans un espace relativement restreint, toute une série de faunes de vertébrés : 26 gisements sont en effet répartis sur 15 niveaux géologiques différents, allant du Permien supérieur au Paléogène (Taquet 1976).

L’environnement

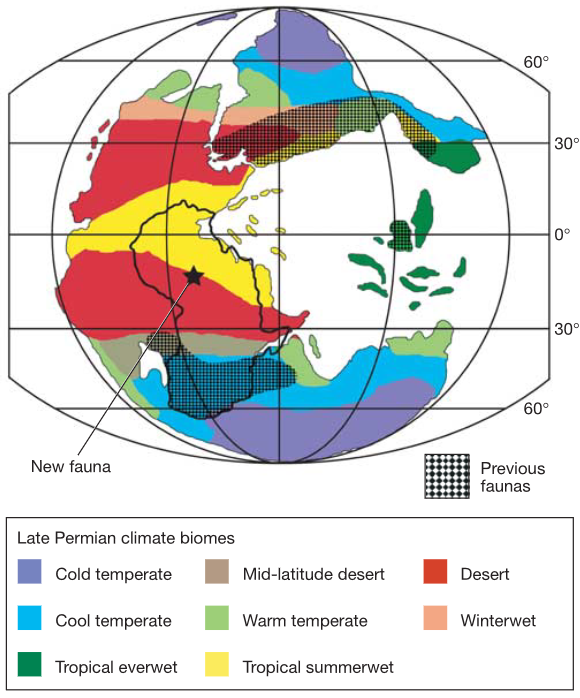

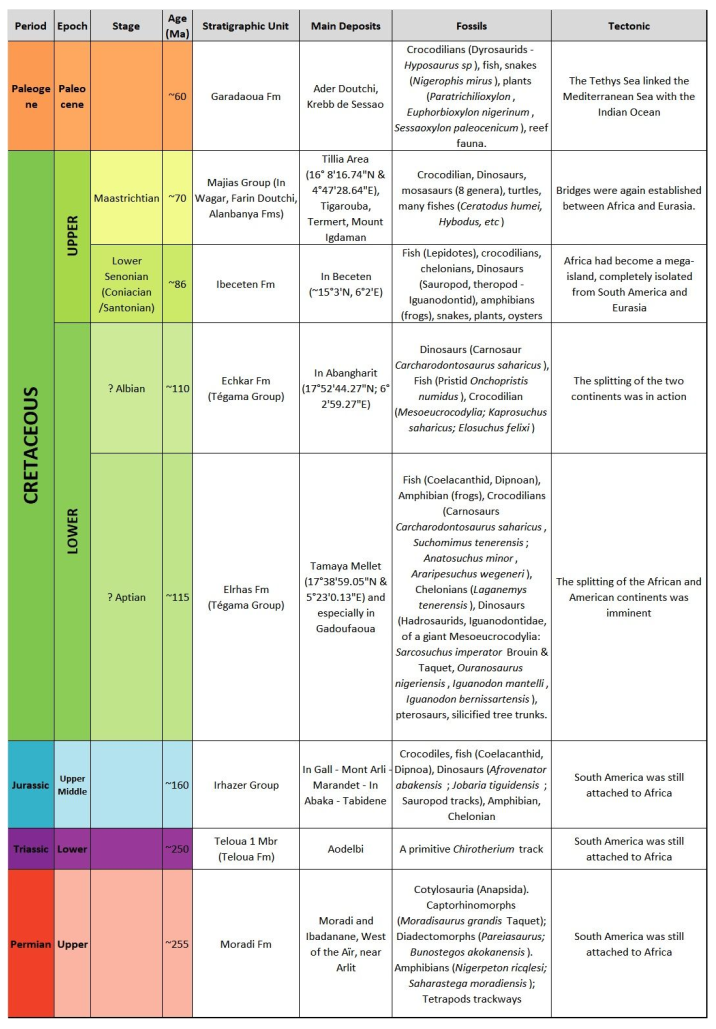

Durant le Permien, entre 290 et 250 millions d’années, le climat était principalement aride à semi-aride, marqué par de vastes déserts intérieurs et de fortes variations saisonnières. Toutefois, certaines zones du Sahara présentaient encore des bassins sédimentaires humides et des rivières temporaires, permettant la survie d’une faune variée, dominée par des thérapsides (ancêtres des mammifères), des amphibiens géants et des reptiles primitifs. Ce n’était pas encore l’ère des dinosaures, mais celle de leurs prédécesseurs évolutifs (Fabre 2005).

Durant le Permien, entre 290 et 250 millions d’années, le climat était principalement aride à semi-aride, marqué par de vastes déserts intérieurs et de fortes variations saisonnières. Toutefois, certaines zones du Sahara présentaient encore des bassins sédimentaires humides et des rivières temporaires, permettant la survie d’une faune variée, dominée par des thérapsides (ancêtres des mammifères), des amphibiens géants et des reptiles primitifs. Ce n’était pas encore l’ère des dinosaures, mais celle de leurs prédécesseurs évolutifs (Fabre 2005).

Au Trias (250–200 Ma), le Sahara faisait toujours partie du Gondwana, mais l’environnement évoluait : des vallées fluviales, des plaines inondables et des lacs peu profonds occupaient certaines zones, favorisant le développement d’écosystèmes complexes. Le climat restait chaud, mais commençait à être influencé par des régimes de mousson saisonniers, entraînant une alternance entre saisons sèches et humides. C’est à cette époque que les premiers dinosaures primitifs apparaissent dans la région.

Au Jurassique (200–150 Ma), la formation des argiles de l’Irhazer témoigne d’un climat de pluies fines, permettant la sédimentation de particules tout aussi fines.

Il y a environ 135 millions d’années, au début du Crétacé, la région autour de la falaise de Tiguidit était une vaste plaine couverte de conifères et de grandes fougères luxuriantes. Le bassin des Ouelleminden était alors traversé par de larges rivières. On y trouvait une faune aquatique abondante : de nombreuses espèces de poissons, des crocodiles, des tortues semi-aquatiques. Sur la terre ferme cohabitaient plusieurs espèces de dinosaures, tant herbivores que carnivores. Le climat était chaud et humide, sans saisonnalité marquée, comme en témoigne l’absence de stries de croissance dans les bois fossilisés.

À la fin du Crétacé (vers 120 Ma), une mer peu profonde ou un vaste réseau fluviatile recouvrait l’Afrique saharienne et sahélienne. Les sédiments déposés à cette époque — appartenant encore au Continental Intercalaire — contiennent les principaux gisements de bois silicifiés et de restes de dinosaures, dont les plus importants se trouvent dans la région d’In Gall. D’autres animaux vivaient alors aux côtés des dinosaures. Dans les milieux aquatiques ont été recensés des mollusques bivalves, de nombreux poissons (certains à poumons, comme les dipneustes et les cœlacanthes), des requins d’eau douce, ainsi que des restes très rares de tortues. La présence de crocodiles est attestée par des dents, parfois très fréquentes dans certains gisements, ainsi que par divers ossements.

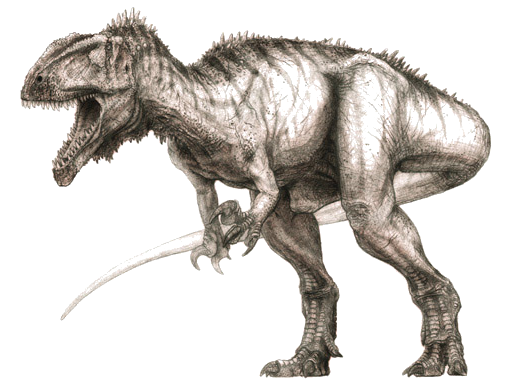

Les théropodes carnivores vivaient probablement sur des massifs émergés, formés à partir de terrains précambriens ou paléozoïques, mais ils devaient souvent s’approcher de lieux humides fréquentés par les herbivores massifs. Les formations détritiques du Continental Intercalaire se sont déposées dans les zones basses entre ces reliefs. On peut aisément imaginer un "massif central", correspondant plus ou moins au Hoggar, peuplé de bandes de grands prédateurs ou de cœluridés élancés. Leurs ossements et leurs dents, entraînés par les eaux courantes, se retrouvent en abondance dans le Hoggar méridional et l’Aïr, dans des localités nigériennes telles qu’In Abangarit, In Tedreft, Ebrechko ou encore Téfidet (Lapparent 1958).

Les théropodes carnivores vivaient probablement sur des massifs émergés, formés à partir de terrains précambriens ou paléozoïques, mais ils devaient souvent s’approcher de lieux humides fréquentés par les herbivores massifs. Les formations détritiques du Continental Intercalaire se sont déposées dans les zones basses entre ces reliefs. On peut aisément imaginer un "massif central", correspondant plus ou moins au Hoggar, peuplé de bandes de grands prédateurs ou de cœluridés élancés. Leurs ossements et leurs dents, entraînés par les eaux courantes, se retrouvent en abondance dans le Hoggar méridional et l’Aïr, dans des localités nigériennes telles qu’In Abangarit, In Tedreft, Ebrechko ou encore Téfidet (Lapparent 1958).

Certaines vastes zones marécageuses, à l’image du lac Tchad actuel, étaient habitées par des sauropodes herbivores. Dans ces milieux complexes mêlant terre et eau, où prospérait une végétation abondante, ils trouvaient à la fois une nourriture végétale abondante et sans doute une certaine protection contre les carnivores. De plus, les milieux lacustres étaient variés, comme le montre la diversité de la faune accompagnant les dinosaures. On y distinguait de vastes lacs d’eau douce à sédimentation argileuse rouge, sous climat tropical, où vivaient en nombre Paladins, Unio, Desertella, dans la vase. Des lacs temporaires, s’asséchant à certaines périodes, étaient peuplés d’Estheria ainsi que de Ceratodus, un poisson à double respiration. Quant aux ornithopodes, certainement présents mais rarement signalés par les fossiles, ils devaient fréquenter la lisière des marais. Iguanodon, en particulier, devait habiter les zones forestières humides, étant apparemment adapté à se nourrir de branches et de feuilles plutôt que d’herbes (Lapparent 1958).

Les forêts comprenaient des Wechselia, proches des osmundes arborescentes, et des araucariens dont les troncs pouvaient atteindre 20 mètres de diamètre. Ces arbres formaient d’immenses forêts, comme en témoigne le nombre impressionnant de bois silicifiés encore visibles au Sahara. Le climat régnant au Crétacé inférieur dans les régions sahariennes était loin d’être désertique. Grâce aux invertébrés, aux vertébrés, et surtout aux plantes, il est permis de penser qu’un climat tropical humide dominait les zones basses, tandis que les forêts à dominance araucarienne couvraient une grande partie des massifs émergés.

En Ighazer, les prospections ont permis d’identifier de nombreux sites fossilifères, notamment dans la zone de Gadafawa, au sud-est d’Agadez, et autour des falaises de Tiguidit. Si l’on examine les périodes des fossiles en fonction de leur niveau géologique, une nette gradation temporelle apparaît. Les plus anciens datent du Permien/Trias (environ 250–200 Ma), dans la région d’Arlit, au sein des séries des grès d’Agadez. En Ighazer, les fossiles datés du Jurassique sont présents, et tout autour de la plaine, dans les formations du Tegama, ce sont les fossiles du Crétacé — de loin les plus nombreux — qui dominent (environ 150–100 Ma). Enfin, au sud-ouest du Niger, on trouve des couches plus récentes, datant du Paléogène, remontant jusqu’à environ 70 Ma. Cette gradation ne reflète pas une répartition géographique des espèces fossiles, mais dessine la carte des affleurements géologiques de surface.

Deux grandes phases temporelles de présence des dinosaures au nord du Niger peuvent ainsi être distinguées :

• une phase ancienne, à la charnière entre le Permien et le Trias, s’étalant sur moins de 50 millions d’années ;

• une phase plus récente, temporellement plus étendue, centrée sur le Crétacé, mais englobant aussi partiellement le Jurassique et le Paléogène, couvrant plus de 100 millions d’années. Dans cette seconde phase, le Continental Intercalaire constitue l’un des niveaux géologiques les plus riches en fossiles de dinosaures, en particulier au Crétacé inférieur.

La période ancienne

Au Carbonifère, il y a plus de 300 millions d’années, les fossiles datés du Viséen, trouvés dans la formation de Talak, sont notamment constitués de conulariidés, des cnidaires fossiles en forme de petits cônes qui ont été décrits pour la première fois à l’échelle du continent africain (Babcock et al. 1995). Ces organismes vivaient vraisemblablement dans un environnement végétal dominé par des lycophytes et des fougères arborescentes, comme l’attestent des découvertes similaires en Argentine et en Inde, régions qui, à l’époque, faisaient partie du supercontinent Gondwana, tout comme le Niger actuel.

Au Carbonifère, il y a plus de 300 millions d’années, les fossiles datés du Viséen, trouvés dans la formation de Talak, sont notamment constitués de conulariidés, des cnidaires fossiles en forme de petits cônes qui ont été décrits pour la première fois à l’échelle du continent africain (Babcock et al. 1995). Ces organismes vivaient vraisemblablement dans un environnement végétal dominé par des lycophytes et des fougères arborescentes, comme l’attestent des découvertes similaires en Argentine et en Inde, régions qui, à l’époque, faisaient partie du supercontinent Gondwana, tout comme le Niger actuel.

Le Permien, qui s’étend de 290 à 250 Ma, est caractérisé par l’existence d’un unique continent émergé, la Pangée. C’est également durant cette période que se forment les séries de grès d’Agadez, qui constituent la base de sédimentation du bassin des Ouelleminden, et que les premiers dinosaures apparaissent. Ces derniers étaient alors principalement de petits animaux bipèdes agiles, ancêtres des reptiles. Cependant, ils n’étaient pas encore les animaux terrestres dominants. À cette époque, ce sont plutôt des reptiles ressemblant à des crocodiles, les pseudosuchiens, qui occupaient la place de prédateurs principaux.

En 2005, deux fossiles majeurs, Nigerpeton et Saharastega, ont été identifiés dans la région d’Arlit. Ces amphibiens, longs de plus de trois mètres, étaient à la fois terrestres et aquatiques, et leur mode de vie ressemblait à celui des crocodiles. Les données géologiques et les simulations climatiques indiquent l’installation progressive de conditions semi-désertiques, remplaçant un climat auparavant plus tempéré. Ces carnivores, sortes de salamandres géantes, évoluaient dans une immense plaine traversée par des cours d’eau en voie d’assèchement. Nigerpeton et Saharastega constituent les premiers temnospondyles (tétrapodes semi-aquatiques) connus du Permien supérieur en Afrique de l’Ouest, partageant plusieurs caractéristiques crâniennes (Sidor et al. 2005).

Ce groupe de fossiles anciens se concentre surtout dans la région d’Arlit, au nord de notre plaine d’étude, notamment dans la formation de Moradi, dont les affleurements témoignent de dépôts sédimentaires accumulés en conditions arides dans le désert pangéen central. Cette formation renferme, outre Saharastega et Nigerpeton, des genres comme Bunostegos et Moradisaurus. La formation dite Teloua 1, dans la vallée d’Anou Zaggaren, contient également des empreintes fossiles de Chirotherium, caractérisées par cinq doigts, probablement attribuées à des archosaures, ancêtres des crocodiliens (Taquet et al. 1966).

Le Trias marque de profonds bouleversements dans la diversité et la domination des espèces sur Terre, avec l’apparition de nombreux groupes d’animaux qui allaient régner pendant des dizaines de millions d’années. Cette période s’achève par une extinction massive des espèces, coïncidant avec le début de la fragmentation de la Pangée.

La période récente

Au Jurassique, vers 150 millions d’années, les fossiles sont principalement localisés dans les formations géologiques du groupe Irhazer, notamment à In Gall, Marandet, In Abaka et Tabidène :

Au Jurassique, vers 150 millions d’années, les fossiles sont principalement localisés dans les formations géologiques du groupe Irhazer, notamment à In Gall, Marandet, In Abaka et Tabidène :

• dans la formation des grès d’Assaouas, datant du Jurassique supérieur, ont été observées des traces fossiles de sauropodes et de théropodes ;

• les formations d’Irhazer, composées de grès argileux, ont livré plusieurs espèces remarquables telles que Spinophorosaurus, Afrovenator, ainsi que Rebbachisaurus, Elaphrosaurus et d’autres dinosaures indéterminés ;

• la formation de Tiourarén, unité la plus récente des argiles de l’Irhazer, témoigne d’un environnement marécageux avec des inondations saisonnières. On y trouve notamment des sauropodes, dont le célèbre Jobaria, ainsi que Afrovenator et des crocodiliens.

Au Crétacé, et plus particulièrement dans le nord du Niger, les fossiles se trouvent dans les formations du groupe Tegama, caractérisées par une alternance de grès et d’argiles. Les principales formations concernées sont :

• la formation d’Elrhaz, datée d’environ 115 Ma, présente dans la zone de Gadafawa à l’est et de Tamaya Mellet à l’ouest ;

• la formation d’Echkar, plus récente (vers 110 Ma), située stratigraphiquement au-dessus d’Elrhaz, également composée d’alternances de grès et d’argiles ;

• la formation de Tazolé, constituée essentiellement de grès, au sud-est de l’Aïr.

Les dinosaures et autres vertébrés remarquables identifiés dans ces formations sont :

• dans la formation d’Elrhaz, sur une étendue d’environ 180 km, on trouve le crocodilien géant Sarcosuchus, les dinosaures herbivores Ouranosaurus et Nigersaurus, ainsi que les théropodes Suchomimus et Kryptops. On y a également découvert la tortue paléoméduse Laganemys tenerensis près de Gadafawa. Découverte dans un environnement fluvial, cette tortue aquatique à long cou était probablement un prédateur des eaux calmes (Sereno et El Shafie 2012) ;

• la formation d’Echkar abrite des sauropodes tels que Aegyptosaurus, des théropodes comme Bahariasaurus, ainsi que des crocodiliens et d'autres reptiles, notamment Kaprosuchus.

Cette diversité témoigne d’un écosystème particulièrement riche à la fin du Crétacé inférieur, associant grands théropodes, herbivores imposants, crocodiliens variés et faune aquatique. L’unité stratigraphique d’In Beceten, dans la région de Tahoua, illustre également cette richesse, avec la présence d’amphibiens, de crocodiliens, d’autres reptiles et de dinosaures. Il s’agit de l’un des ensembles fossilifères les plus récents retrouvés au Niger, la sédimentation finale du bassin des Ouelleminden s’étant effectuée dans sa partie sud-ouest.

Quelques sites de dinosaures autour de la falaise de Tiguidit

Niang (2000) décrit avec précision la richesse paléontologique du nord du Niger :

Niang (2000) décrit avec précision la richesse paléontologique du nord du Niger :

« Le nord du territoire du Niger offre une chance encore inégalée en Afrique de suivre la dynamique évolutive des vertébrés continentaux sur toute la période du Crétacé. Le groupe des gisements d’In Gall correspond à la période où l’Amérique du Sud était encore rattachée à l’Afrique ; un peu plus tard, le groupe des gisements de Gadoufaoua correspond à la période où la division des continents africain et américain était imminente ; encore un peu plus tard, le groupe des gisements d’In Abangarit correspond à la période où la séparation des deux continents était en cours ; plus tard encore, le groupe des gisements d’In Beceten correspond à la période où l’Afrique était devenue une méga-île, complètement isolée de l’Amérique du Sud et de l’Eurasie ; et enfin, le groupe des gisements de Tillia correspond à la période où des ponts étaient de nouveau établis entre l’Afrique et l’Eurasie. C’est du moins le schéma que nous donne Paul Sereno » (Niang et al. 2000).

Le nord du Niger abrite plusieurs sites paléontologiques majeurs, explorés successivement par des équipes françaises puis américaines, qui ont mis au jour une grande diversité de fossiles, en particulier de dinosaures.

• In Abangarit : Découvert dans les années 1930 par le capitaine Archier, ce site est l’un des plus riches du Sahara central pour les fossiles de reptiles. Situé dans la partie supérieure du Continental Intercalaire, juste en dessous des niveaux du Cénomanien–Turonien, il a livré une diversité remarquable de dinosaures : des théropodes carnivores comme Bahariasaurus ingens et Carcharodontosaurus saharicus, ainsi que des sauropodes tels que Rebbachisaurus tamesnensis et Aegyptosaurus baharijensis (Sereno, 2000). Les fossiles — dents et ossements — sont particulièrement abondants dans des zones correspondant à d’anciens deltas fluviaux (Lapparent 1958).

• Iguilala : Située au même niveau stratigraphique qu’In Abangarit, la localité du mont Iguilala, explorée par Greigert, a révélé trois espèces distinctes de sauropodes. Des ossements ont également été découverts dans le reg autour du mont Kassot, à environ 80 km au nord-nord-ouest d’Iguilala.

• In Tedreft : Cette localité, plus ancienne que les précédentes, est située dans la partie inférieure du Continental Intercalaire. Elle a été découverte en 1958 lors d’une mission pétrolière par les géologues Kieken, Nyssen et Gautier. Les buttes argilo-sableuses bordant l’oued Timmersoï, à environ 15 km à l’ouest du puits d’In Tedreft, contiennent de nombreux fragments osseux. On y a identifié des restes de théropodes (Elaphrosaurus) ainsi que des ossements abondants de sauropodes (Lapparent 1958).

• In Gall : Ce site est réputé pour sa concentration exceptionnelle d’ossements de grands sauropodes, formant un véritable « cimetière » de dinosaures dans les argiles rouges de l’Irhazer (partie inférieure du Continental Intercalaire). On y a identifié Rebbachisaurus tamesnensis et Astrodon sp. (Sereno, 2000). Les dinosaures auraient pu s’embourber dans des zones marécageuses, expliquant leur abondance dans les argiles plutôt que dans les grès. Des fossiles similaires ont également été retrouvés plus à l’est, près d’Agadez et d’Ifayen.

• Falaise de Tiguidit : Plus récente stratigraphiquement, cette falaise marque la limite entre les grès du Tegama et la plaine de l’Ighazer. Elle a livré de nombreuses dents de théropodes, ainsi que des restes de sauropodes dont Rebbachisaurus tamesnensis, et même des stégosauriens (Sereno 2000).

• Région d’Arlit : Les formations plus anciennes, comme celles de Moradi et de Madaouela (Permien–Trias), ont révélé une faune variée : reptiles herbivores, amphibiens géants (comme Saharastega et Nigerpeton), et poissons.

• Région d’Elrhaz : Située à environ 150 km à l’est-sud-est d’Agadez, cette zone comprend une série de petits reliefs sableux (grès du Tegama) s’étendant sur près de 120 km. Elle contient de nombreux restes de vertébrés, collectés notamment par Faure. À 110 km au sud-est, ce dernier a également découvert une grande dent de théropode et divers ossements au sud-ouest d’Egaro.

• Bordure orientale de l’Aïr : Une zone importante découverte par Faure s’étend au sud du massif du Takolokouzet, à environ 200 km au nord-est d’Agadez. Trois sites fossilifères, Tamat Tadent, Tagrezou et Oued Baouet ont révélé des vertèbres de théropodes et des restes de grands crocodiliens dans le Continental Intercalaire du fossé de Tafidet. Les couches sableuses à bois silicifiés y reposent directement sur le socle précambrien.

• Gadoufaoua : C’est le site majeur du Niger, s’étendant sur près de 180 km au sud-est d’Agadez, avec une largeur pouvant atteindre 2 km. Il recouvre deux formations géologiques : les séries d’Elrhaz et d’Echkar (Taquet 1976). L’interface de ces deux formations, notamment le sommet de la formation d’Elrhaz (60 m d’épaisseur), est particulièrement fossilifère. Découvert par Faure en 1954, le site a livré au moins 23 espèces, dont le fameux crocodilien Sarcosuchus imperator, l’iguanodontidé Ouranosaurus nigeriensis, ou encore le théropode Elaphrosaurus iguidensis.

• Ténéré : Enfin, lors d’un de ses derniers voyages, Faure a retrouvé une vertèbre caudale de sauropode isolée en plein désert du Ténéré, témoignant une fois encore de l’étendue des gisements paléontologiques sahariens.

Exposition au Musée National du Niger (Niamey)

Aujourd’hui ce sont une trentaine d’espèces fossiles qui ont été décrites au Niger. Un certain nombre de fossiles sont décrits sur cette page. Parmi les grandes familles de dinosaures, on peut signaler :

Aujourd’hui ce sont une trentaine d’espèces fossiles qui ont été décrites au Niger. Un certain nombre de fossiles sont décrits sur cette page. Parmi les grandes familles de dinosaures, on peut signaler :

• les théropodes, essentiellement carnivores, comme Afrovenator, Suchomimus, Carcharodontosaurus, Baharijasaurus ou Elaphrosaurus ;

• les sauropodes, qui sont les grands herbivores lourds, comme Rebbachisaurus, Jobaria Nigersaurus ;

• les ornithopodes, herbivores et bipèdes, comme l’Iguanodon Ouranosaurus, Elrhazosaurus ;

• des Temnospondyls et reptiles du Permien ;

• des Crocodyliformes géants come Sarcosuchus, Kaprosuchus.

Plusieurs squelettes remarquables de dinosaures et crocodiliens sont exposés, parmi lesquels :

• Afrovenator abakensis : théropode carnivore (Megalosauridae)

• Ouranosaurus nigeriensis : dinosaure herbivore à crête dorsale

• Suchomimus tenerensis : grand dinosaure carnivore (Spinosauridae)

• Eocarcharia dinops : théropode carnivore

• Nigersaurus taqueti : petit dinosaure herbivore à tête large et plate

• Sarcosuchus imperator : crocodilien préhistorique contemporain des dinosaures

• Jobaria tiguidensis : grand dinosaure herbivore à long cou

• Elrhazosaurus nigeriensis : petit dinosaure herbivore grégaire

• Kryptops palaios : théropode carnivore au museau allongé et étroit

Protection du patrimoine fossile autour de la falaise de Tiguidit

Les équipes paléontologiques françaises et américaines ont également exporté plusieurs dizaines de tonnes d’ossements à des fins d’étude et d’exposition. Toutefois, le commerce illicite de ces fossiles reste aujourd’hui encore un problème préoccupant.

Conscients de la valeur scientifique et patrimoniale de ces vestiges, les habitants locaux s’engagent activement à préserver ce patrimoine exceptionnel et non renouvelable, essentiel à la compréhension de l’évolution des dinosaures en Afrique.

Il est strictement interdit d’exporter des fossiles hors du territoire nigérien.

Merci de ne prendre que des photographies et de laisser les fossiles à l’endroit où ils ont été découverts.

Références

Agadez.org 2023 – Dinosaure du Niger, http://trenteseptbis.free.fr/agadez.org/pages_culture/dinosaures.htm consulté le 20 février 2023.

Babcock L.E., Lang J., Yahaya M. 1995 – First carboniferous conulariids from Niger (west Africa), Journal of African Earth Sciences, 20 (1), p. 1‑6.

Centre U.W.H. 2023 – Gisements des dinosauriens, UNESCO World Heritage Centre, https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5056/ consulté le 20 février 2023.

Chudeau R. 1909 – Sahara soudanais, Librairie Armand Colin, 326 p.

Fabre J. 2005 – Géologie du Sahara occidental et central, Geoscience, 108.

Lapparent A. 1958 – Les Dinosauriens du Continental intercalaire du Sahara central, Comptes rendus de l’Académie des sciences, (246), p. 1237‑1240.

Leblanc J. 2022 – Stratigraphic Lexicon: The Sedimentary Formations of The Republic of Niger, Africa, Colnes Publishing.

Niang M.M., Nagando B., Seidou S., Wangari E. 2000 – Le pillage des sites culturels et naturels du Niger.

NSF 2020 – The paleobiology database, https://paleobiodb.org/#/ consulté le 25 février 2023.

Sereno P. 2000 – Expeditions - Paul Sereno - Paleontologist, The University of Chicago, https://paulsereno.uchicago.edu/expeditions/niger_2000/ consulté le 21 avril 2022.

Sereno P.C., El Shafie S.J. 2012 – A New Long-Necked Turtle, Laganemys tenerensis (Pleurodira: Araripemydidae), from the Elrhaz Formation (Aptian–Albian) of Niger, Vertebrate Paleobiology and Paleoanthropology, p. 215‑250.

Sidor C.A., O’Keefe F.R., Damiani R., Steyer J.S., Smith R.M.H., Larsson H.C.E., Sereno P.C., Ide O., Maga A. 2005 – Permian tetrapods from the Sahara show climate-controlled endemism in Pangaea, Nature, 434 (7035), p. 886‑889.

Taquet P. 1970 – Sur le gisement de dinosauriens et crocodiliens de Gadoufaoua, CR Académie de sciences Série D, 271, p. 38‑40.

Taquet P., Lapparent A., Loiret B., Ginsburg L. 1966 – Empreintes de pas de Vertébrés tétrapodes dans les séries continentales à l’ouest d’Agadès, Comptes rendus de l’Académie des sciences, (273), p. 28‑31.

Philippe Taquet

Philippe Taquet sur la découverte de l'ouranosaure - Dinosaures et compagnie - 21.04.1976 - 03:06 - ina.fr