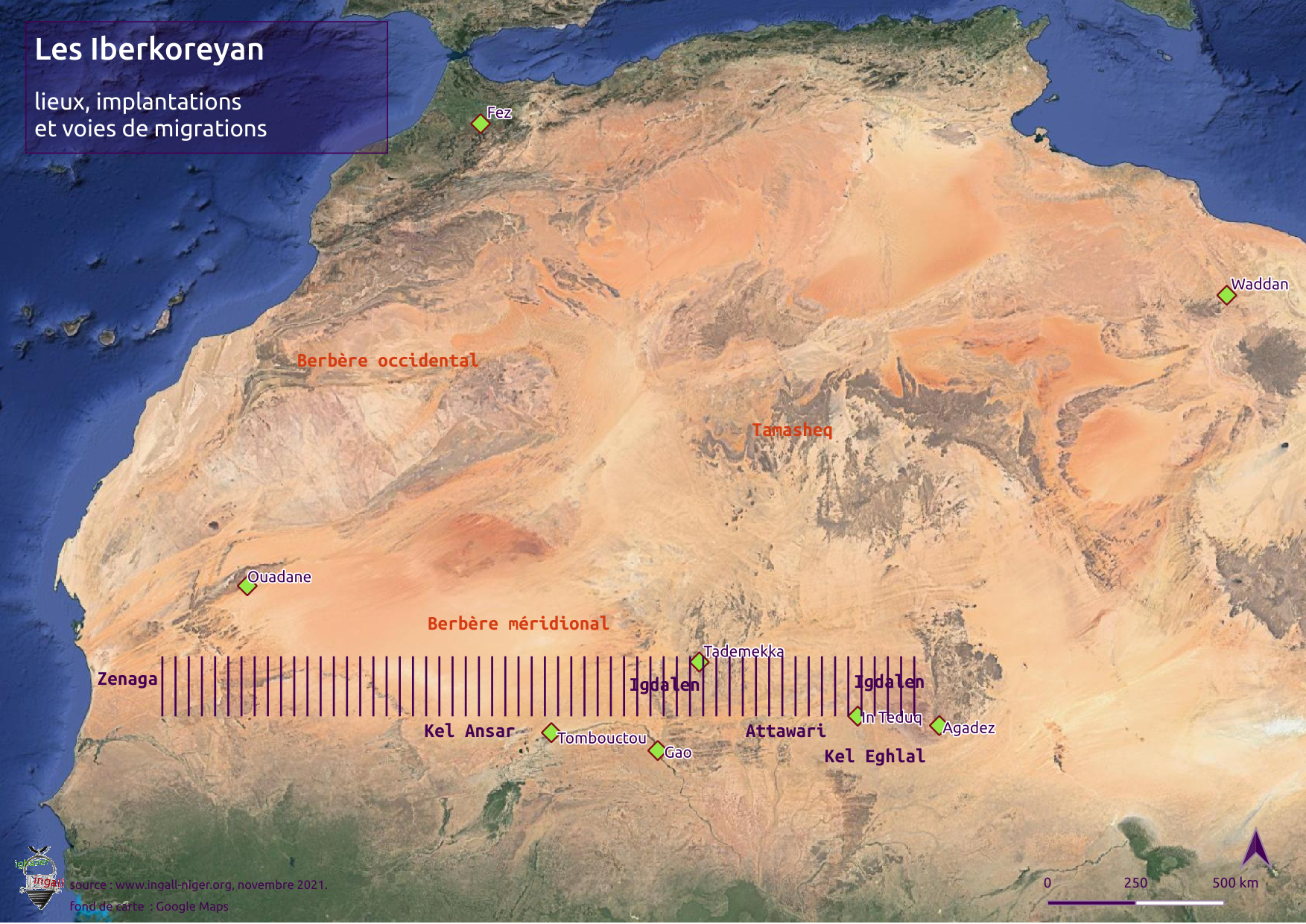

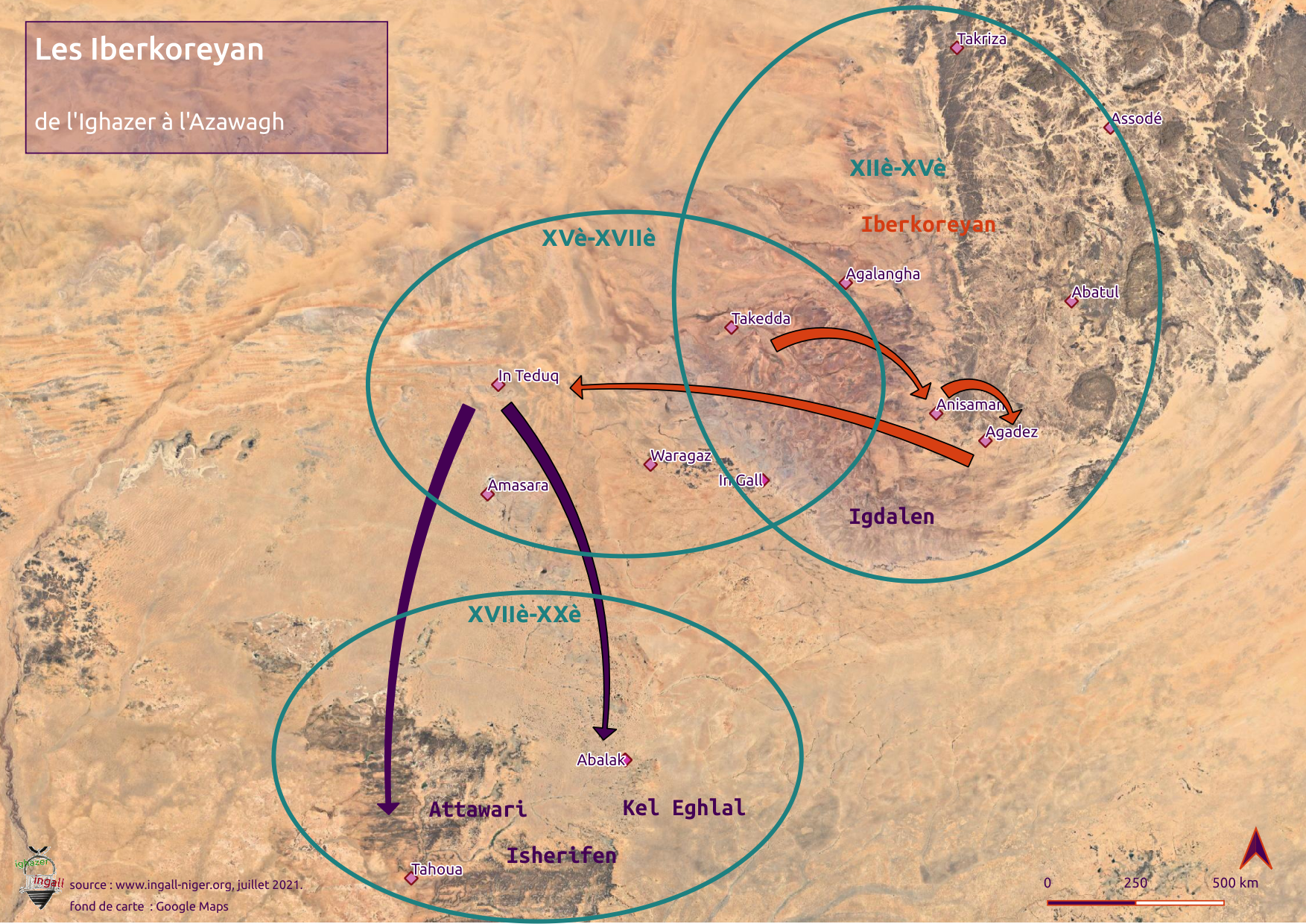

Les Berbères Iberkoreyan ont commencé à se déplacer vers le sud au VIIIè siècle et, vers le Xè siècle, des caravanes commerciales à longue distance passant par l'État Soninké du Ghana ont répandu l'influence de l'islam dans l'ouest du Soudan (Vidal Castro 2007). Les Iberkoreyan font partis de ces populations Ineslemen de l’Ighazer et de l’Azawagh, mais plus largement de toute la bande sahélo-saharienne, qui ont très probablement cheminé depuis le Maghreb occidental vers la boucle du Niger et de l’Adrar des Ifoghas vers les piémonts de l’Aïr, à une période d’émergence des grands empires Soudanais comme le Ghana et le Songhay. Ce cheminement a pu être antérieur à l’islam, mais n’a pour l’heure pas laissé de trace dans les mémoires et écrits.

Des Ineslemen

Les Ineslemen, hommes saints ou marabouts, sont tous ceux qui s'occupent de religion. Le terme vient de l'arabe muslimūn, musulmans (Vikør 1999). Ils sont souvent constitués en fractions séparées, bien identifiées, dont le rôle était traditionnellement celui de professeurs, de conseillers et de juges, pour tout ce qui concerne la loi et les traditions musulmanes (Bernus 1990). L’ensemble des Ineslemen ici cités se réclament Isheriffens, certains même avec des origines arabes. Les Chérifs sont des descendants du prophète par Fatima sa fille et ont une influence importante au Maroc notamment dès le VIIIè siècle avec Idriss 1er qui fonda la ville de Fès et le premier état chérifien. Les Ineslemen participent de la diversité de la société touarègue, ils possèdent parfois leurs parlers propres, Tagdal des Igdalen et des Iberogan, Sinsar des Ayttawari et des Kel Eghlal n’Enniger. (Bernus 1976)

Les Ineslemen, hommes saints ou marabouts, sont tous ceux qui s'occupent de religion. Le terme vient de l'arabe muslimūn, musulmans (Vikør 1999). Ils sont souvent constitués en fractions séparées, bien identifiées, dont le rôle était traditionnellement celui de professeurs, de conseillers et de juges, pour tout ce qui concerne la loi et les traditions musulmanes (Bernus 1990). L’ensemble des Ineslemen ici cités se réclament Isheriffens, certains même avec des origines arabes. Les Chérifs sont des descendants du prophète par Fatima sa fille et ont une influence importante au Maroc notamment dès le VIIIè siècle avec Idriss 1er qui fonda la ville de Fès et le premier état chérifien. Les Ineslemen participent de la diversité de la société touarègue, ils possèdent parfois leurs parlers propres, Tagdal des Igdalen et des Iberogan, Sinsar des Ayttawari et des Kel Eghlal n’Enniger. (Bernus 1976)

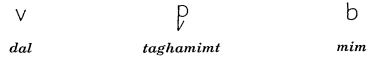

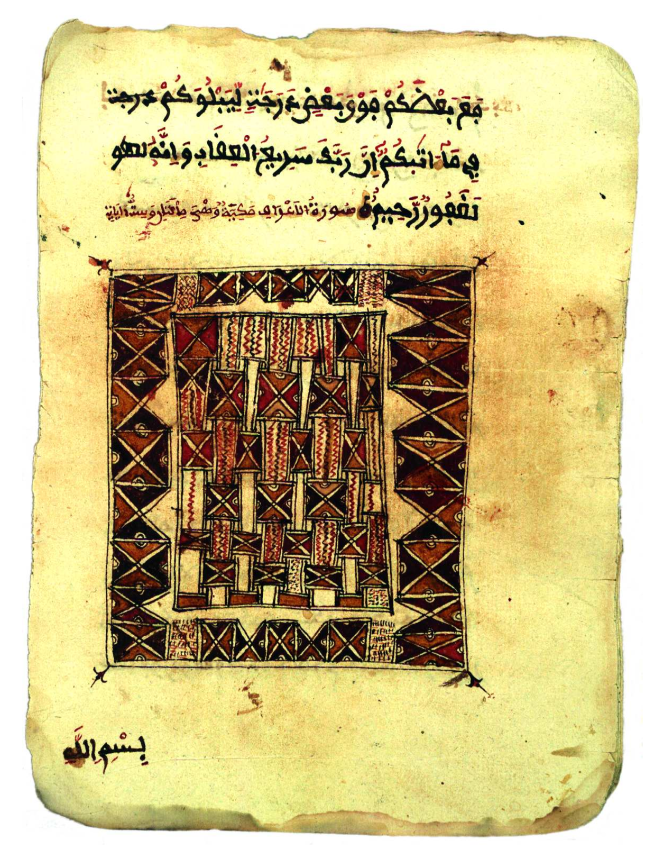

Les Iberkoreyan, berbères Ineslemen, sont des lettrés qui lisent et écrivent la langue du prophète. D’ailleurs, les trois principales composantes de ce groupe ont leurs marques de propriété, apposées sur les animaux mais aussi les objets du quotidien, qui forment le nom de Mohamed (M-HD-D) : Ayttawari (mim), Isherifen (taghamimt), Kel Eghlal (dal) (Bernus 1996). Étymologiquement, Iberkoreyan est la forme berbérisée de « boro koray » qui en Songhay signifie hommes blancs (Nicolas 1938 ; Hamani 1989). C’est un indice important pour accréditer le contact prononcé qu’il y eut entre ces berbères et les songhayphones de la boucle du Niger. Il signale peut être également que ce sont les premiers berbères porteurs d’une religion monothéiste que croisent les populations songhayphones. Alawjeli nous signale que ce pourrait aussi être une déformation de Ibn koreich, ceux de la tribus du prophète, les Quraych (Alawjeli et Prasse 1975).

La situation linguistique

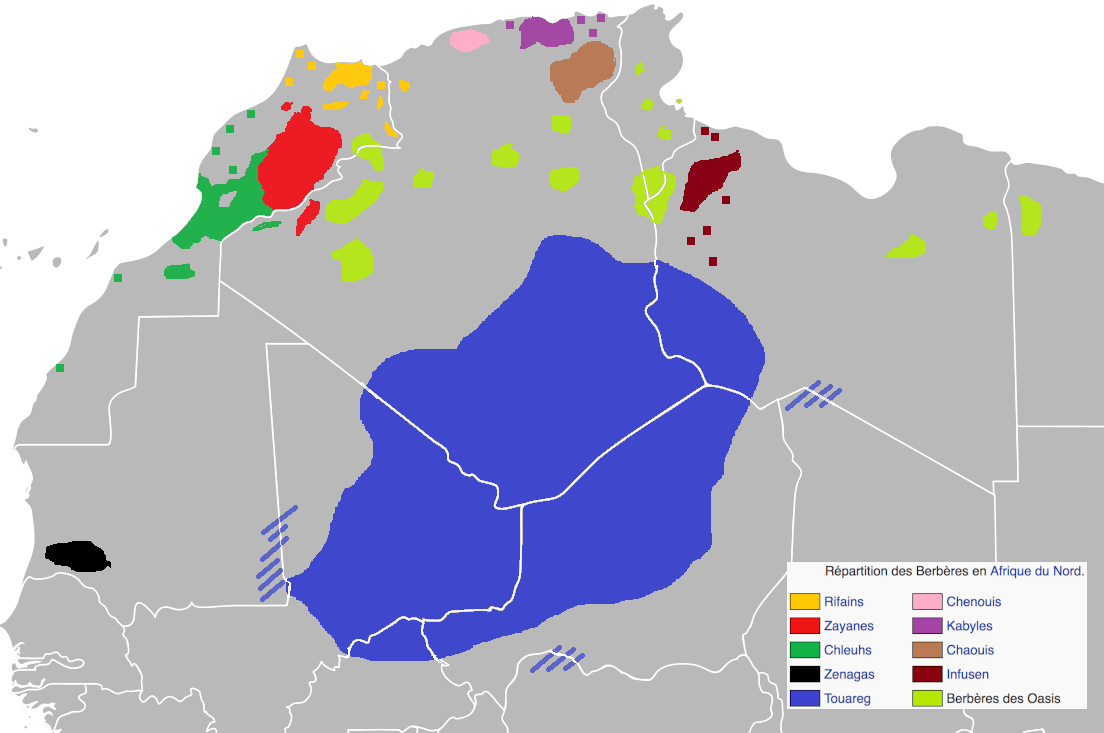

L’argument le plus consistant qui nous indique une provenance occidentale des Iberkoreyan est celui du langage parlé par certaines de leurs tribus les plus élitistes comme les Ayttawari Seslem et les Kel Eghlal n’Enniger, dont le parlé, la Tetserret et la Temawdest pour les Kel Eghlal, se rapproche du berbère Zenaga, qui se situe au sud-ouest du monde berbère en Mauritanie, mais également de parlé berbère du sud marocain ou berbère méridional. La Tetserret est une langue sacrée pour ses locuteurs, langues des anciens Iberkoreyan, elle relève de fonctions historique, politique, religieuse, de parenté et de symbolisme (Walentowitz 2003). Dans l’état actuel des recherches linguistiques, l’origine de la Tetserret semble donc se situer vers le pays berbère du Sahara occidental, soit la direction opposée qu’indiquent les différentes traditions des Ayttawari eux-mêmes à propos de l’origine des Iberkoreyan. Néanmoins, il semble que ce peut être aussi un parlé autonome dont l’origine reste indéterminée (Walentowitz 2003).

L’argument le plus consistant qui nous indique une provenance occidentale des Iberkoreyan est celui du langage parlé par certaines de leurs tribus les plus élitistes comme les Ayttawari Seslem et les Kel Eghlal n’Enniger, dont le parlé, la Tetserret et la Temawdest pour les Kel Eghlal, se rapproche du berbère Zenaga, qui se situe au sud-ouest du monde berbère en Mauritanie, mais également de parlé berbère du sud marocain ou berbère méridional. La Tetserret est une langue sacrée pour ses locuteurs, langues des anciens Iberkoreyan, elle relève de fonctions historique, politique, religieuse, de parenté et de symbolisme (Walentowitz 2003). Dans l’état actuel des recherches linguistiques, l’origine de la Tetserret semble donc se situer vers le pays berbère du Sahara occidental, soit la direction opposée qu’indiquent les différentes traditions des Ayttawari eux-mêmes à propos de l’origine des Iberkoreyan. Néanmoins, il semble que ce peut être aussi un parlé autonome dont l’origine reste indéterminée (Walentowitz 2003).

Comme la présence des Iberkoreyan est attestée depuis le deuxième millénaire en Ighazer et peut être même dès le VIIIè siècle, leur histoire commune d’avec le Zénaga remonterait donc à la deuxième moitié du premier millénaire si ce n’est encore plus avant. On peut suggérer que les deux idiomes se sont différenciés le long des deux premières voies du commerce transsaharien, la voie occidentale le long de la côté atlantique et la voie qui part des états chérifien vers le Ghana et la boucle occidentale du Niger. L’ouest de la boucle du Niger, qui est par ailleurs la zone de contact la plus occidentale entre les berbères occidentaux et les berbères Touareg. C’est d’ailleurs dans cette région que Boubou Hama a relevé l’existence d’un groupe particulier, les Kel Sinsar parlant la Tetserret (Hama 1967), la Sinsart étant le nom de la Tetserret pour les Ayttawari Seslem de l’Ighazer.

Les Kel Sinsar seraient les Kel Ansar ou Kel Antessar de la région de Goundam/Tombouctou qui comme les Zenaga et Ayttawari sont des Ineslemen guerriers. Les Kel Antessar pourraient être rapprochés des Banu Yantasir d’Al Bakri, une branche des Sanhadja qui possède des points d’eau à huit jour au sud de la vallée du Drâa (Ducène 2013), mais qui son aussi situés par Al Umari au nord des empire soudanais du Ghana et du Mali. La tradition d’origine des Kel Ansar est encore bien confuse, elle passerait également par l’Aïr au XVè siècle, après le Touat et le Maroc, où ils acquièrent la langue Tamasheq puis émigrent dans la Région de Tombouctou au XVIè, où ils rompent le conseil parental de non violence pour faire la guerre au XVIIIè siècle contre les Peulh et les Kounta. Ces quelques informations me parviennent par « Whats’app » du Chef Général de la Tribu des Kel Ansar de Tombouctou, Nasser Ansari. Si tout reste à établir dans cette tradition, les indices évoqués ici doivent inciter à approfondir les recherches. Un ouvrage sur l’histoire des Kel Ansar serait en préparation.

Il semble donc que les origines des Iberkoreyan soit à mettre en parallèle de celles des Igdalen, et sans doute de la plupart des Isheriffen et Ineslemen de la bande sahélo-saharienne, qui de la même manière semble émerger du Maghreb occidental pour converger vers la boucle du Niger (Jarry 2020). Il est possible, comme Hamani le rapporte, que les Iberkoreyan soit à l’origine un groupe de berbère composé des Igdalen (Hamani 1989) et dont la différenciation se fera plus tard dans l’histoire, comme celles des autres composantes, Ayttawari, Kel Eghlal et Isheriffen. Il n’est pas impossible non plus que ce soient des groupes qui se sont dispersés vers le sud avec le développement du commerce saharien ou sous l’effet d’événements géopolitique ou religieux, à des époques différentes mais somme toute assez proches. Au vu des apports de la linguistique, une partie de ces groupes sont restés attachés au monde berbère occidental, une autre partie s’inféodera au berbère touareg, la frontière entre ces deux idiomes pouvant se matérialiser grossièrement autour d’un axe Touat/Boucle du Niger, frontière qu’on doit imaginer mouvante selon les périodes historiques.

Si l’on regarde la distribution actuelle de ces différents groupes elle suit une latitude qui passe d’Agadez à Gao et même jusqu’à la plaine du Macina et le terroir des Zenaga près de l’Atlantique. Cette zone d’influence est une zone de fort contact linguistique d’avec le Bilad al Sùdan. On retrouve donc un ensemble de tribus Ineslemen dispersées le long de cette latitude, qui furent sûrement parmi les premiers berbères en contact avec le pays des noirs dont beaucoup semble avoir une origine dans le Maghreb occidental et le Maroc en particulier. Aucun indice fort ne nous permet d’ailleurs de figer cette zone sur une autre latitude, autre que celle qui fait varier la limite naturelle entre Sahel et Sahara. On ne peut, bien évidemment, que regretter le manque d’étude sur cette classe sacerdotale et sur la diffusion des religions à la frontière sahélienne.

Au delà d’une frontière écologique latitudinale, l’espace sahélo-saharien verra aussi émerger les royaumes courtiers du commerce transsaharien. La boucle du Niger, et notamment sa partie occidentale, marque la confluence des domaines linguistiques, le berbère occidental et la Tamasheq sur fond d’un véhiculaire Songhay. Vers l’ouest s’est développé le Zenaga et vers l’orient se sont développés des parlés du Songhay septentrional, Tadaksahak, Tagdalt et plus tard Tasawaq, laissant penser ainsi que la Tetserret pourrait avoir une origine dans ces confluences. Si la distinction linguistique entre Maure et Touareg semble bien tranchée, certains idiomes sont délicats à classifier ceux des tribus Bradich des Tormaz et des Kel Antessar, qui constituent une transition entre les deux sociétés, sans pouvoir dire si ce sont des Maures berbères ou des Touareg arabisés. D’autres îlots de langues résiduelles sont connus, comme le Zenaga, parler berbère de Mauritanie, dont les vieilles tribus seraient les Idab Lahsen, l’Azer dans les anciennes cités du sud mauritanien, une langue entre Soninké et berbères et toutes les langues mixtes du songhay septentrional (Taine-Cheikh 1989).

Au delà d’une frontière écologique latitudinale, l’espace sahélo-saharien verra aussi émerger les royaumes courtiers du commerce transsaharien. La boucle du Niger, et notamment sa partie occidentale, marque la confluence des domaines linguistiques, le berbère occidental et la Tamasheq sur fond d’un véhiculaire Songhay. Vers l’ouest s’est développé le Zenaga et vers l’orient se sont développés des parlés du Songhay septentrional, Tadaksahak, Tagdalt et plus tard Tasawaq, laissant penser ainsi que la Tetserret pourrait avoir une origine dans ces confluences. Si la distinction linguistique entre Maure et Touareg semble bien tranchée, certains idiomes sont délicats à classifier ceux des tribus Bradich des Tormaz et des Kel Antessar, qui constituent une transition entre les deux sociétés, sans pouvoir dire si ce sont des Maures berbères ou des Touareg arabisés. D’autres îlots de langues résiduelles sont connus, comme le Zenaga, parler berbère de Mauritanie, dont les vieilles tribus seraient les Idab Lahsen, l’Azer dans les anciennes cités du sud mauritanien, une langue entre Soninké et berbères et toutes les langues mixtes du songhay septentrional (Taine-Cheikh 1989).

Il est encore difficile d’assurer un chronologie des événements, mais nombre d’auteurs nous signale que les Iberkoreyan sont venus en Ighazer, sinon en même temps, tout juste après les Igdalen, c’est à dire vers le IXè siècle (Urvoy 1936 ; Séré de Rivières 1965 ; Hama 1967 ; Nicolaisen 1982 ; Hamani 1989 ; Bernus et al. 1999). Même si quelques éléments de traditions font penser qu’ils pourraient provenir du Fezzan, d’Awdjila ou de Waddan, d’ailleurs comme nombre de traditions touarègues d’origine, il semble bien que c’est de l’ouest qu’ils soient issus, tout comme les Igdalen et les Messufa de Tigidda. Norris notamment les faits venir d’Awdjila en compagnie des Messufa et des Illisawan (Bernus et al. 1999), il fait de ces derniers également des Lamta dont on sait qu’ils ont fondé la dynastie songhay des Dia autour de Bentiya-Kukiya courant du VIIè siècle. Les premiers recueils de traditions au début du XXè siècle mentionnent très clairement cette provenance des Ifoghas (Nicolas 1938), venus de la rive droite du Niger pour Jean (Jean (Lieutenant) 1909). Ces éléments nous rappellent seulement que les situations ici schématisées sont peut être un peu plus complexes, notamment lorsque l’on connaît la capacité des populations berbères à se recomposer au grès des aléas historiques.

Hommes de cour ?

La linguistique nous indique qu’il y a donc eut des contacts prolongés entre population soudanaise et berbère, qui se sont renforcés vers la moitié du premier millénaire de notre ère au sud du Sahara, et qui donneront naissance à des parlers spécifiques. On peut postuler que la naissance de ces parlers est le vecteur de fonctions spécifiques détenues par ces populations. Les traditions de l’origine de la Tagdalt par exemple, rappellent qu’elle serait née de cette proximité que les Igdalen avait d’avec la jeune royauté songhay, sans doute avant même l’avènement de l’islam, durant la période où Bentiya-Kukiya était la capitale de cette royauté. On imagine bien que cette proximité n’était pas une simple complaisance, mais assurait des fonctions d’intermédiaires à bénéfices réciproques, qu’ils soient politiques, religieux ou économiques.

Si le caractère religieux des Iberkoreyan ne fait pas de doute, tout comme l’ensemble des Isheriffens de la bande sahélo-saharienne, on peut leur reconnaître une certaine présence urbaine, tout au moins en Ighazer. Lorsque le royaume de Tigidda émerge, on les retrouve à Takadda (Hamani 1989 ; Bernus et Cressier 1992), puis Anisaman et enfin au XVè siècle à Agadez, suivant ainsi le pouvoir central et se mettant dit-on au service des sultans comme homme de cour (Hamani 1989). Mais un homme de cour qui semble de moins en moins utile aux pouvoirs centraux, du fait probable d’un développement important de l’arabe comme langue parlé et écrite entre communautés. Il est possible d’ailleurs, de faire ici un parallèle avec la visite que fit Ibn Battūta au Sultan de Takadda, au XIVè siècle, qui le fit héberger parmi les Yénathiboun qui sont pour Ibn Battūta comme les domestiques au Maroc. Le terme employé par Ibn Battûta est al-waçfân, qui est un pluriel irrégulier du terme 'waçîf' ou un autre de la même racine qui définit la qualité, la propriété et aussi la description, la louange d'une chose (Simon Pierre, communication personnelle), comme un homme de cour ?

Au delà des commerçants arabes qui ont véhiculé l’islam au Sahel, on doit donc ajouter une caste sacerdotale, assurément chérifienne à la fin du premier millénaire de notre ère, qui a dû avoir une influence importante dans les relations nord-sud en jouant un rôle d’intermédiaire entre tribus, probablement pour en faciliter le bon développement des circulations commerciales. Cette position d’intermédiaire, de médiateur est l’une des fonctions privilégiées des Ineslemen, encore aujourd’hui intermédiaire d’avec les cieux, garantie par leur connaissance de la religion.

Il paraît difficile qu’une telle fonction d‘intermédiaire se fasse par des tribus porteuses des armes, cela nuirait bien évidemment à leur fonction principalement. On peut donc suggérer que ces populations avaient un statut « pacifique » reconnu par toutes les parties pour évoluer dans leur rôle. D’ailleurs, certaines traditions ramènent bien que le port des armes chez certains Ineslemen fut acquis lors d’événements géopolitiques. Par exemple, pour les Kel Antessar qui prirent les armes au XVIIIè siècle pour défendre leur positon dans la plaine de Macina face aux Peuls. Mais aussi, les Iberkoreyan qui devinrent des lettrés guerriers pour aider les Ouelleminden dans leur implantation en Azawagh au cours du XVIIè siècle. Ces traditions montrent une prise des armes récente pour ces Ineslemen, dont les traditions antérieures n’apportent pas d’éléments guerriers, l’éviction d’Agadez des Iberkoreyan au XIVè siècle ne semblant pas se faire dans la violence.

En parallèle et pour rester en Ighazer, les Igdalen auraient, courant du XVè siècle, perdu l’usage des armes, ils auraient dû renier leurs atouts guerrier pour rester dans leur zone de pacage (Urvoy 1936). Ce scénario implique donc que les Igdalen et très certainement les Iberkoreyan étaient alors des guerriers, mais il faut bien avouer que bien peu de preuve étayent les dires rapportés par Urvoy. Néanmoins, en ayant un quartier ancien au sein même d’Agadez, le quartier Amdit, le rapprochement des Igdalen pacifiques d’avec le pouvoir agadézien est palpable et surtout s’oppose au mouvement que les Iberkoreyan font vers l’Azawagh.

De Takadda à Agadez

A partir du XIIè siècle, les Iberkoreyan participent à la vie du royaume de Tigidda et accompagne, avec les Igdalen, l’Islam de l’Ighazer auprès des élites locales les Messufa. La question de l’acquisition de cette érudition est toujours entière et méritera de plus amples développement car elle éclairera très certainement encore quelques pans de cette histoire. Les Messufa ont investit la bande sahélo-saharienne à la suite du mouvement des Almoravides qui prônait un islam rigoriste et que l’on peut mettre en parallèle de celui des Ayttawari et Kel Eghlal, les deux composantes principales des Iberkoreyan. Cette arrivée au XIIè siècle des Messufa en Ighazer a dû sans doute bousculer l’islam local qui pu prendre un tournant plus rigoriste porté par les Iberkoreyan ou a minima une partie d’entre eux.

Au début du deuxième millénaire, les Iberkoreyan semblent bien installés en Ighazer aux côtés de la chefferie de Tigidda. Au XVè siècle, ils sont influents sur le centre religieux émergeant d'Anisaman et semblent bien s’acclimater du pouvoir politique naissant en Ighazer à Agadez qu’ils occupent avec les Gobirawa (Walentowitz et Attayoub 2003). Mais au milieu de ce siècle très certainement sous le règne de Ilisawan, les Iberkoreyan et leurs alliés Gobirawa et Katsinawa se révoltent et sont expulsés de la cité (Chapelle 1949 ; Hamani 1989). La discorde d’avec le Sultan de l’Ayar viendrait de la construction du palais et de la grande mosquée d’Agadez sur une parcelle achetée par les Iteseyen aux Gobirawa (Urvoy 1936 ; Hamani 1989). Un achat de terre n’est pas anodin en Ayar, il matérialise le caractère quasi inaliénable de cette propriété pour ses détenteurs. Cette construction s’apparente donc à une main mise sur la ville qui rapidement n’est pas acceptée par les autochtones, ce qui va entraîner la révolte des Iberkoreyan et Gobirawa à Agadez vers 1430 (Séré de Rivières 1965 ; Hamani 1989). Palmer va encore plus loin en proposant que les Iteseyen, premiers partisans du Sultan d'Ayar, remplacent leurs arrangements d’avec les Gobirawa et Iberkoreyan par le nouveau pouvoir politique qu’ils souhaitent imposer (cité par Rossi 2016). Pour Boubou Hama cela se passe plutôt vers 1450 sous le Sultan Yussuf (Hama 1974), la généalogie officielle du Sultanat plaçant Yussuf vers 1462, Hamani précisant 1470 (Hamani 1989), pour l’heure on retiendra le milieu du XVè siècle pour cet événement qui pu être favorisé par les changements climatiques dû à l’éruption volcanique de Kuwae, entraînant au Sahel une sévère période de sécheresse au milieu du XVè siècle.

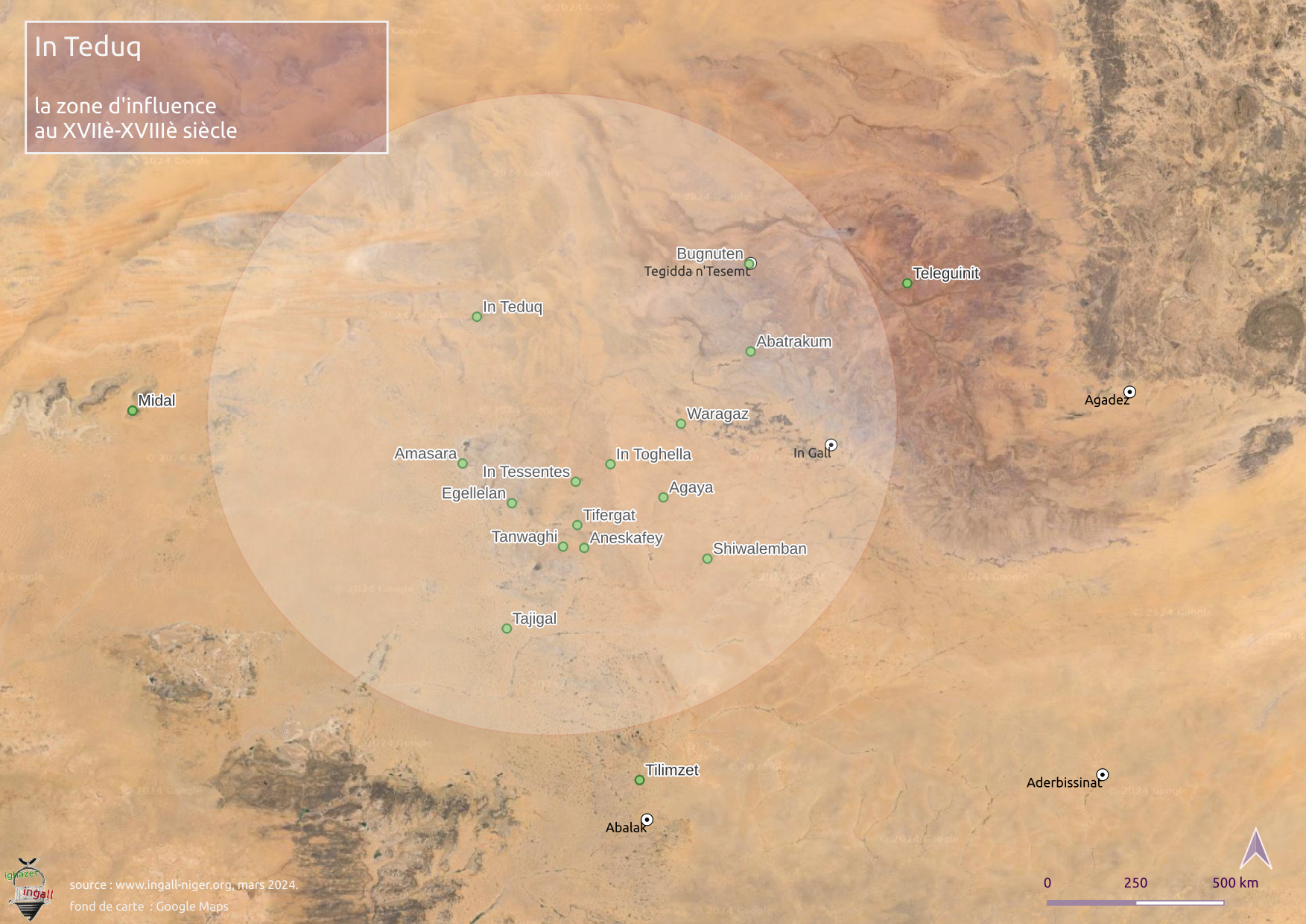

Une révolte est sans doute le signe d‘une prise d’arme entre les belligérants. La vocation guerrière des Gobirawa est bien connue, est-ce le cas pour les Iberkoreyan qui prirent aussi les armes ? Quoiqu’il en soit, ils ne semble pas y avoir eu de grande résistance aux Iteseyen. Les Iberkoreyan vont donc s’éloigner d’Agadez pour se maintenir sans doute aux côtés du royaume déclinant de Tigidda et lorsque ce dernier disparaît à la fin du XVè siècle, les Iberkoreyan rayonneront à partir d’In Teduq en Azawagh s’éloignant un peu plus du piémont de l’Aïr, mais semble-t-il toujours sous son influence.

En somme, le XIIè siècle voit donc se rencontrer en Ighazer différents islams avec l’influence Almoravide qui supplantera l’ibadisme, puis le XVè siècle et l’avènement du Sultanat de l’Ayar apporte également un peu plus de différenciation dans le grand ensemble des Isheriffens de l’Ighazer et de l’Azawagh et sans doute au-delà. Takadda accueillera d’ailleurs de nombreux savants venus de Tademakka qui diffusent avant le XVIè siècle le soufisme de la Qadiriyya et entretiennent des relations étroites avec l’Égyptien Al Suyuti. Claudot-Hawad décrit par ailleurs deux soufismes : un élitiste et puriste qui s'exerce dans des catégories sociales closes descendants du prophète, les Isheriffens, comme les Kel Eghlal et Ayttawari, et un soufisme plus populaire sans pouvoir, basé sur le savoir et plus égalitaire ressemblant donc plus à l'ibadisme (cité par Walentowitz 2003). Ce second courant est plus imprégné en Aïr, alors que le premier se développera en Azawagh. Le décryptage des différents courant de l’islam en Ighazer apportera à coup sur des interprétations plus précises dans les rapports qu’entretiennent les différentes fractions Ineslemen.

Fondation d’In Teduq

La fuite des Iberkoreyan de l’Ighazer se fera par l’ouest, ils fonderont alors les premières installations fixes autour du puits d’In Teduq en Azawagh (Bernus et al. 1999), leurs alliés Gobirawa prenant la direction du sud-ouest où ils sont déjà influents et ont structuré l’État du Gobir. Les Iberkoreyan garderont une influence au moins sur la partie ouest de l’Ighazer, l’ancienne Takadda dont les populations se sont dispersées fin du XVè siècle, notamment sur Tegidda n’Tesemt, Anisaman, Agadez et In Gall, et seront toujours actifs dans la diffusion de l’Islam.

La fuite des Iberkoreyan de l’Ighazer se fera par l’ouest, ils fonderont alors les premières installations fixes autour du puits d’In Teduq en Azawagh (Bernus et al. 1999), leurs alliés Gobirawa prenant la direction du sud-ouest où ils sont déjà influents et ont structuré l’État du Gobir. Les Iberkoreyan garderont une influence au moins sur la partie ouest de l’Ighazer, l’ancienne Takadda dont les populations se sont dispersées fin du XVè siècle, notamment sur Tegidda n’Tesemt, Anisaman, Agadez et In Gall, et seront toujours actifs dans la diffusion de l’Islam.

Le fondateur d’In Teduq, Afalawas, serait aussi l’ancêtre paternel des Ayttawari (Bernus et al. 1999). On peut noter que les Ayttawari, porteurs d’un islam rigoriste se réfèrent à une paternité ancestrale plutôt qu’à une maternité comme cela est souvent le cas chez les Touareg. Est-ce une construction a posteriori ou de fait, on ne le sait pas, mais il semble d’après les Tarikh recensés par divers auteurs que ce soit le nom d’un érudit venu du Maghreb. C’est donc à partir d’In Teduq qu’une différenciation semble se faire entre Ayttawari et Kel Eghlal, la lignée des Kel Eghlal serait elle issue de Masil, dont la tombe est identifiée par une stèle à In Teduq, mais qui n’est plus visitée par les Kel Eghlal.

Dans tous les cas, les traditions notent l’influence d’In Teduq sur la sous-région passant par les Tegidda en Ighazer mais aussi plus au sud jusque vers l’Ader où l’on retrouve encore aujourd’hui les Ayttawari. Durant le XVIè siècle, il semble que la lutte continue contre le pouvoir central agadézien, mais de toute évidence In Teduq, coincé entre l’empire Songhay à l’ouest et son allié Agadez à l’est, reste avec peu de pouvoir politique et économique sur la sous-région. Marty, qui nous ramène une tradition d’In Teduq, nous signale l’établissement d’un terroir pastoral tout au plus, même s’il est possible que cette image soit plus tardive autour du XVIIIè siècle (Bernus et al. 1999).

Le Lieutenant Nicolas est le premier à mentionner que la mosquée d’Abatul, près d’Aouderas au centre de l’Aïr, fut créée par des Isheriffens Kel Es-Suk de l’Adrar des Ifoghas, dont une tribu est toujours groupée aux Kel Eghlal. Il note également que Sidi Mahmud Al Bagdadi fut refoulé à Abatul par les Iberkoreyan qui le blessèrent (Nicolas 1950). Cet événement se place vraisemblablement courant du XVIè siècle et montre que les Iberkoreyan sont encore présents en Aïr et influant religieusement. Les mosquées de Tefgum, Takriza puis Assodé auraient aussi été créées par les Iberkoreyan (Hamani 1989 ; Bernus et al. 1999). Une opposition se fait donc jour avec Al Bagdadi, nouvellement venu en Aïr, marquant en quelque sorte une opposition entre l’islam des plaines et celui des montagnes.

La tradition note également une bataille près de la vallée de Sekiret à Agalangha entre les Iberkoreyan et les Kel Owey vaincus, sans doute au milieu du XVIIè siècle (Bernus et al. 1999). Elle est le fait du nouvel Aménokal des Iberkoreyan, Hadahada de mère Dahushahaq et père Kel Eghlal. Il battit les Kel Owey et les traita en esclave car ils étaient noirs, mais pourtant hommes nobles et libres. Dès lors, la rupture d’avec le Sultanat de l’Ayar était consommée et In Teduq pris son indépendance. Mais cette indépendance s’apparente surtout à l’isolement politique d’une caste Ineslemen en Azawagh.

La Tagaraygarayt

L’histoire est incertaine, mais il n’est pas improbable qu’à la suite de cette rupture, les tribus Iberkoreyan d’In Teduq s’attachèrent à s’allier avec les Imajeghen Kel Nan des Ifoghas en train de se scinder entre Ouelleminden de l’est et de l’ouest. Sans doute que Hadahada, plus en phase avec les Ouelleminden de l’ouest dont il serait originaire, s’est-il senti trahi, qu’il détruisit la ville d’In Teduq (Bernus 1989 ; Bernus et al. 1999). La ville est sans doute un terme exagéré car les fouilles faites par les équipes de Bernus ne mirent au jour aucun élément urbain caractéristique, seuls quelques mosquées et un important cimetière encore objet de pèlerinage de nos jours sont encore visibles et les fouilles attestent d’un incendie de la mosquée qui fut reconstruite. Ces événements sont aussi à mettre en parallèle de la fin de l’autre centre religieux de l’Ighazer, Anisaman. Des représailles ont pu être mises à l’œuvre par le Sultanat de l’Ayar qui mettra ainsi fin aux oppositions religieuses en Aïr et Ighazer.

L’histoire est incertaine, mais il n’est pas improbable qu’à la suite de cette rupture, les tribus Iberkoreyan d’In Teduq s’attachèrent à s’allier avec les Imajeghen Kel Nan des Ifoghas en train de se scinder entre Ouelleminden de l’est et de l’ouest. Sans doute que Hadahada, plus en phase avec les Ouelleminden de l’ouest dont il serait originaire, s’est-il senti trahi, qu’il détruisit la ville d’In Teduq (Bernus 1989 ; Bernus et al. 1999). La ville est sans doute un terme exagéré car les fouilles faites par les équipes de Bernus ne mirent au jour aucun élément urbain caractéristique, seuls quelques mosquées et un important cimetière encore objet de pèlerinage de nos jours sont encore visibles et les fouilles attestent d’un incendie de la mosquée qui fut reconstruite. Ces événements sont aussi à mettre en parallèle de la fin de l’autre centre religieux de l’Ighazer, Anisaman. Des représailles ont pu être mises à l’œuvre par le Sultanat de l’Ayar qui mettra ainsi fin aux oppositions religieuses en Aïr et Ighazer.

C’est aussi le moment où semble se différencier les Ayttawari, les Kel Eghlal et les Isheriffen en Azawagh, qui semble aller de paire avec la fondation de la confédération Tagaraygarayt. Ce système politique original comprenait trois instances politiques, trois niveaux d’organisation du pouvoir, à savoir l’imamat, l’aménokalat et les chefferies des cinq principales fédérations de tribus. Ces fédérations, appelées tawshiten, c’est à dire un ensemble de tribus, étaient respectivement dirigées par des imenokalan wan tawshiten recrutés parmi les Kel Nan, les Irrawellan et les Tellemédiz pour les Imajeghen et par les Kel Eghlal et les Ayttawari Seslem du côté des Ineslemen (Walentowitz 2003).

Pour certains, c’est à ce moment là que les Ineslemen de l’Azawagh acquièrent leur fonction guerrière en s’alliant aux Ouelleminden de l’est pour défendre leur nouveau territoire ou peut être pour peser plus dans les tractations d’avec les Imajeghen venus de l’ouest. En sortant du giron du Sultanat de l’Ayar, les Ineslemen durent rechercher une force guerrière à même de leur garantir d’être défendus. Même si les Ineslemen avaient une vocation déjà guerrière, il n’est pas impossible que ce ne soit pas l’expression première de ces religieux et donc nécessite toujours une alliance à un pouvoir politique. Pour Walentowitz, la formation de la Tagraygarayt renvoie à une coalition en réponse au déclin de la route commerciale reliant Gao à Agadez, allant de paire avec l’adoption de nouvelles stratégies politiques, religieuses et économiques au cours des XVIIè-XVIIIè siècle (Walentowitz 2003).

Au début du XIXè siècle, Al Jilani, un réformateur dans la mouvance des Jihad Peul du pays Hausa, s’empare du pouvoir et cumule les fonctions d’Amenokal et d’Imam entre 1807 et 1816. Ce soubresaut de la Tagaraygarayt n’en fut pas non plus une remise en cause par Al Jilani, mais il est possible que ce système trouve en cet épisode sa véritable instauration ou tout du moins une certaine consolidation (Walentowitz 2003). Autrement dit, la fin de cet épisode ne marque qu’un premier aboutissement du processus de formation de la Tagaraygarayt.

| Aménokalat de l’Azawagh | règne | tribu | Chef Kel Nan |

| Khadakhada | 1655-? | Iberkoreyan | |

| Mukhammad Waysmudan ag Abuyakhya | ?-1700 | Ayttawari | |

| Attafrij | ?-1750 | Kel Nan | Attaférich |

| Karoza ag Attafrij | 1750-? | Kel Nan | |

| Muda ag Karoza | ?-1804 | Kel Nan | Karoza ag Muda |

| Khettutu ag-Muda | 1804-1807 | Kel Nan | Khatutu ag Karoza |

| Al-Jilani ag Ibrahim | 1807-1816 | Kel Eghlal | |

| Alghereb Aghabba ag Khettutu | 1816-1819 | Kel Nan | El-Ghereb ag Khatutu |

| Budal Baila ag Katami | 1819-1840 | Kel Nan | Budal ag Katami |

| Musa ag Budal Baila | 1840-1872 | Kel Nan | Musa ag Budal |

| Makhammad ag Ghabdessalam Elkumati | 1875-1905 | Kel Nan | Mokhamed ag El-Kumati |

| Ismaghil ag Lasu | 1905-1908 | Kel Nan | Ismaghil ag Laso |

| Alkhurer ag Arraqqabi | 1908-1917 | Kel Nan | El-Khorer ag Arakkabi |

Cette confédération, alliance entre un pouvoir politique porté par des suzerains Imajeghen, les Kel Nan venus des Ifoghas et les Ineslemen Iberkoreyan qui détiendront le pouvoir religieux et participeront donc à la nomination de l’Aménokal des Ouelleminden Kel Dinnik, échappera complètement aux colons français qui reproduiront simplement la pyramide sociale des Touareg et évincèrent les Ineslemen des chefs influents. Peu à peu d’ailleurs, les Kel Eghlal prirent de plus en plus d’importance et gagnèrent l’Imamat détenu jusque là par les Ayttawari. Néanmoins, ces derniers siècles sont encore assez obscurs sur l’histoire de la Tagaraygarayt et des sources peu pléthoriques, comme si les jeux de pouvoir entre traditionalistes Imajeghen et Ineslemen jouaient encore. Les champs d’investigation, tant sur la tradition orale que sur les écrits semblent encore à ouvrir.

Comme évoqué plus haut, les Ayttawari rapportent de part leur Tarikh des origines peu en phase avec la réalité linguistique de leur langue, étroitement liée au Zenaga de Mauritanie et au berbère du sud-marocain. La situation des Kel Eghlal n’est pas forcément mieux documentée mais on relève dans des traditions rapportées dans les années 40 par Marty (Bernus et al. 1999), des origines avec le Sahara occidental et le Maroc également plus en phase avec les hypothèses de travail que j’ai faite pour les origines des Igdalen, autre groupes Ineslemen de l’Ighazer et de l’Azawagh.

Néanmoins, il semble que les Kel Eghlal n’Enninger qui ont un parlé proche de celui des Ayttawari n’appartiennent pas à l’origine au groupe des Kel Eghlal, et ferait peut être parti du groupe des Kel Esaghed, autres tribus maraboutiques, dépendants des Imajeghen Kel Nan venus de l’ouest (Lux 2011). Ceci pouvant traduire des alliances ou désunions de tribus cédant aux chants des avantages consentis à leurs égards. Enfin, le cas des isheriffen reste encore mystérieux, à In Gall ils étaient aussi appelés Iberkoreyan (Hamani 1989). Il semble que les habitants d’In Gall groupent tous les Ineslemen sous un même vocable Iberkoreyan, dont les Igdalen et les Isheriffen.

Ayttawari, Kel Eghlal, Isherifen

Chez les Kel Ahaggar, comme chez les Kel Fadey ou les Kel Ferwan, les Ineslemen sont peu nombreux ou absents, alors que les Imghad sont majoritaires. Inversement, les Ouelleminden Kel Denneg comprennent quelques rares tribus Imghad et une forte majorité d'Ineslemen, soit 46 % de la population de la confédération contre 12 % pour les Imajeghen. Cette dualité permet de mettre en lumière le rôle que chacun cherche à s'attribuer et de montrer que la vérité historique est flexible selon l'éclairage auquel on la soumet (Bernus 1990).

Chez les Kel Ahaggar, comme chez les Kel Fadey ou les Kel Ferwan, les Ineslemen sont peu nombreux ou absents, alors que les Imghad sont majoritaires. Inversement, les Ouelleminden Kel Denneg comprennent quelques rares tribus Imghad et une forte majorité d'Ineslemen, soit 46 % de la population de la confédération contre 12 % pour les Imajeghen. Cette dualité permet de mettre en lumière le rôle que chacun cherche à s'attribuer et de montrer que la vérité historique est flexible selon l'éclairage auquel on la soumet (Bernus 1990).

« Les Kel Eghlal et les Ayttawari Seslem sont comme l’eau et le lait, comme la paille et l’argile. Celui qui veut les séparer a intérêt de bien aiguiser son couteau » (Budal ag Katimi, aménokal des Ouelleminden entre 1819 et 1840). Cela se traduit encore aujourd’hui par des alliances matrimoniales importantes entre ces deux groupes d’Ineslemen (Walentowitz 2003).

Les Ayttawari rassemblaient un peu plus de 3000 personnes en 1981 groupés en cinq tribus : Ayttawari Seslem, Ayttawari n’Adrar, Ireznam, Iderfan qui sont des affranchis et Ikanawan qui sont des potiers, tous désormais composant le groupement nomade VIII des Ouelleminden. Ils sont situés au sud-ouest d’Abalak et à l’ouest dans la région de Kao.

Les Kel Eghlal occupent la ville d’Abalak et bon nombre des villages alentours maintenant en grande partie sédentarisés, soit plus de 16000 personnes en 1981. Vingt-cinq tribus composent les Kel Eghlal groupées dans le groupement nomade II, dont treize sont classées par Bernus comme Iberkoreyan (Bernus 1981). On notera une tribu Ayttawari qui leur est rattachée, les voies de l’administration coloniale n’étant pas toujours exsangues d’approximation, ainsi qu’une tribu Kel Essuk, dont il serait intéressant de mieux connaître leurs relations avec leurs homonymes des Ifoghas.

On notera que parmi les tribus de l’Azawagh, se trouvent les Iberogan qui sont des dépendants des Igdalen, mais force est de constater aujourd’hui que les relations entre ces deux groupes, affirmées par un parlé assez semblable, sont distendues géographiquement et on ne connaît pas l’époque de ce désapparentement géographique, mais on peut supposer que ces tribus préférèrent suivre le mouvement global des Isheriffens de l’Ighazer vers l’Azawagh.

A travers la classe sacerdotale des Ineslemen présente entre Ifoghas et Aïr, il semble se dessiner une origine commune à partir du Maroc et/ou du Sahara occidentale. Les liens sont encore faiblement établis mais se dévoilent peu à peu. Il manque surtout à ce panorama de mieux comprendre comment furent acquises les qualités d’érudition de cette caste touarègue et comment elles purent propager des islams variés le long des voies commerciales ouest-est entre Sahara et Sahel. Enfin, mieux connaître le rôle social de cette caste dans le paysage Touareg semble également une nécessité pour décrypter un peu plus le passé de l’Ighazer et de l’Azawagh.

Les Ineslemen de l’Azawagh

Profitant de la répression de 1917, qui les avait épargnés, ils se sont souvent substitués aux Imajeren en s'emparant des chefferies avec l'aide de la puissance coloniale. Leur nouveau pouvoir politique s 'ajoutant à leur ancien rôle religieux, en a fait de très riches propriétaires de troupeaux. Leur influence et leur nombre est devenu prépondérante parmi les Ouelleminden Kel Dinnik, 45% contre 12% pour les Imajeghen.

| Ineslemen | Population | % |

| Ayttawari | 3 563 | 9 % |

| Iberogan | 6 493 | 17 % |

| Igdalen | 2 372 | 6 % |

| Ijawanjawaten | 7 026 | 18 % |

| Imazwaghen | 3 106 | 8 % |

| Isherifen | 2 164 | 5 % |

| Isherifen (Iberkoreyan) | 2 588 | 7 % |

| Kel Eghlal | 10 760 | 27 % |

| Kel Essuk | 531 | 1 % |

| Total Résultat | 38 603 | 100 % |

Références

Alawjeli G. ag-, Prasse K.-G. 1975 – Histoire des Kel-Denneg avant l’arrivée des Français, Copenhague, Danemark, Akademisk Forlag, 195 p.

Beltrami V. 1981 – Repertorio Delle Incisioni, Pitture Ed Iscrizioni Rupestri Presenti Nel Territorio Dell’air Ed Aree Limitrofe, Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente, 36 (2), p. 253‑305.

Bernus E. 1976 – L’évolution des relations de dépendance depuis la période pré-coloniale jusqu’à nos jours chez les Iullemmeden Kel Dinnik, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 21 (1), p. 85‑99.

Bernus E. 1981 – Touaregs nigériens. Unité culturelle et diversité régionale d’un peuple pasteur, ORSTOM, , L’Harmattan, 507 p.

Bernus E. 1989 – « Attawari » in « Encyclopédie berbère », Éditions Peeters, volume. 7, p. 1032‑1034.

Bernus E. 1990 – Histoires parallèles et croisées nobles et religieux chez les Touaregs Kel Denneg, Homme, 30 (115), p. 31‑47.

Bernus S., Cressier P. 1992 – Programme archéologique d’urgence 1977-1981 : 4- Azelik-Takedda et l’implantation médiévale, Études Nigériennes no 51, IRSH, 390 p.

Bernus E., Cressier P., Paris F., Durand A., Saliège J.-F. 1999 – Vallée de l’Azawagh, Études Nigériennes no 57, SEPIA, 422 p.

Blench R. 2021 – The evolution of foraging and the transition to pastoralism in the Sahara.

Calvocoressi D., David N. 1979 – A New Survey of Radiocarbon and Thermoluminescence Dates for West Africa, The Journal of African History, 20 (1), p. 1‑29.

Chapelle J. 1949 – Les Touareg de l’Aïr, Cahiers Charles de Foucauld, 12, p. 66‑95.

Ducène J.-C. 2013 – Conceptualisation des espaces sahéliens chez les auteurs arabes du Moyen Âge, Afriques. Débats, méthodes et terrains d’histoire, (04), http://journals.openedition.org/afriques/1114.

Gauthier Y., Gauthier C. 2011 – Des chars et des Tifinagh : étude aréale et corrélations, Cahiers de l’AARS, (15), p. 91‑118.

Hama B. 1967 – Histoire traditionnelle d’un peuple, les Zarma-Songhay, Présence Africaine, 278 p.

Hama B. 1967 – Recherches sur l’histoire des Touareg sahariens et soudanais, Présence Africaine, 556 p.

Hama B. 1974 – L’empire Songhay : ses ethnies, ses légendes et ses personnages historiques, Pierre Jean Oswald, 175 p.

Hamani D. 1989 – Le Sultanat Touareg de l’Ayar : au carrefour du Soudan et de la Berbérie, L’Harmattan, 513 p.

Issaka Maga A. 1993 – Le néolithique de l’Azawagh oriental (Niger) : étude de quelques collections des gisements sahariens de surface, Tome 1, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, inédit, 359 p.

Jarry L. 2020 – Les Igdalen, Sur ce site, https://www.ingall-niger.org/hier/les-communautes/les-igdalen .

Jean (Lieutenant) C. 1909 – Les Touareg du Sud-Est : l’Aïr ; leur rôle dans la politique saharienne, Larose Editions, 361 p.

Lhote H. 1955 – Contribution à l’étude des Touareg soudanais, Bulletin de l’IFAN, 17 (3‑4), p. 334‑370.

Lhote H. 1976 – Vers d’autres tassilis: nouvelles découvertes au Sahara, Paris, France, Arthaud, 257 p.

Lux C. 2011 – Étude descriptive et comparative d’une langue menacée : le tetserret, langue berbère du Niger., , Lyon, Lyon, Université Lumière Lyon 2, inédit, 527 p.

Mattingly D., Gatto M.C., Ray N., Sterry M. 2019 – Burials, migration and identity in the ancient Sahara and beyond, Trans-Saharan archaeology: Volume 2, Cambridge University press.

McDougall A. 1985 – The View from Awdaghust: War, Trade and Social Change in the Southwestern Sahara, from the Eighth to the Fifteenth Century, The Journal of African History, 26 (1), p. 1‑31.

Nicolaisen J. 1982 – Structures politiques et sociales des Touaregs de l’Aïr et de l’Ahaggar, traduction de Suzanne Bernus, Études Nigériennes no 7, IRSH, 86 p.

Nicolas F. 1938 – Les industries de protection chez les Touareg de l’Azawagh, Hespéris, XXV, p. 43‑84.

Nicolas F. 1950 – Contribution à l’étude des Touareg de l’Aïr, Mémoire de l’Institut Français d’Afrique Noire, 10, p. 459‑503.

Norris H.T. 1990 – Ṣūfī mystics of the Niger desert: Sīdī Maḥmūd and the hermits of Aïr, Oxford, Clarendon Press, 180 p.

Palmer H.R. 1934 – The Tuareg of the Sahara: IV, Journal of the Royal African Society, 33 (132), p. 276‑291.

Prevost V. 2010 – La formation des réseaux ibadites nord-africains (VIIIe-XIIe siècle) (in Damien COULON, Christophe PICARD et Dominique VALÉRIAN (dir.), Éditions Bouchène, 2010, pp. 167-186)., Paris, Espaces et réseaux en Méditerranée VIe-XVIe siècle, La formation des réseaux, Paris, volume. II, p. 167‑186.

Rossi B. 2016 – The Agadez chronicles and Y Tarichi: A reinterpretation, History in Africa, 43, p. 95‑140.

Séré de Rivières E. 1965 – Histoire du Niger, Berger-Levrault, 310 p.

Taine-Cheikh C. 1989 – Les langues parlées au sud Sahara et au nord Sahel, Sepia, p. 155.

Urvoy Y. 1936 – Histoire des populations du Soudan central (Colonie du Niger), Paris, France, Larose, 350 p.

Vidal Castro F. 2007 – El islam en Níger: sociedad, cultura e historia, Editorial Universidad de Granada.

Vikør K.S. 1999 – The oasis of salt: the history of Kawar, a Saharan centre of salt production, Bergen studies on the Middle East and Africa, Bergen, Norway, Centre for Middle Eastern and Islamic Studies, 342 p.

Walentowitz S. 2003 – Enfant de Soi, enfant de l’Autre. La construction symbolique et sociale des identités à travers une étude anthropologique de la naissance chez les Touaregs (Kel Eghlal et Ayttawari Seslem de l’Azawagh, Niger), , École des Hautes Études en Sciences Sociales, inédit, 581 p.

Walentowitz S., Attayoub A.K. 2003 – La tetserrét des Ayttawari Seslem : un parler proche du berbère septentrional chez les Touaregs de l’Azawagh (Niger), Annuaire de l’Afrique du Nord, 39, p. 28‑48.