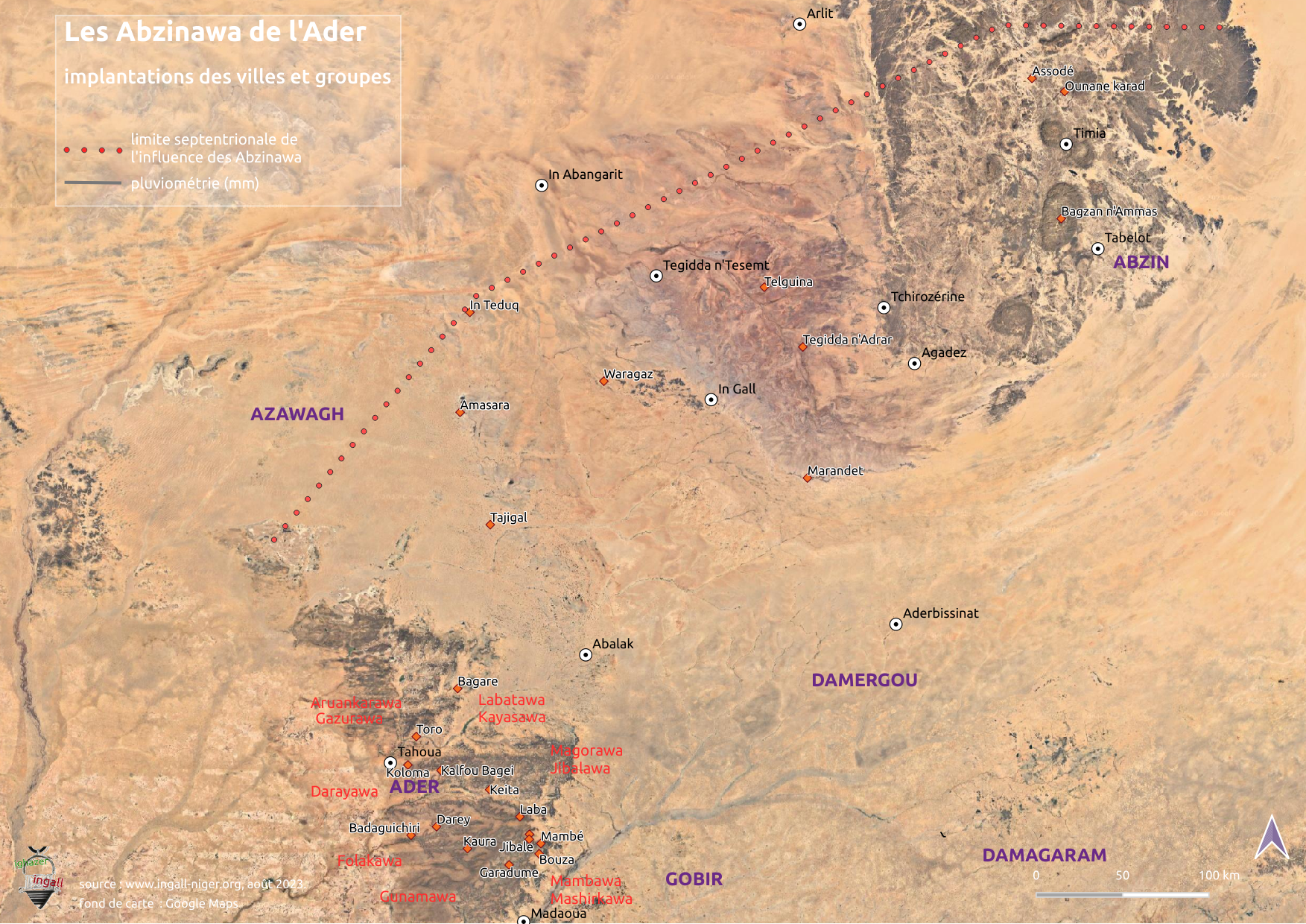

Avant l’arrivée des Abzinawa en Ader, l’Azawagh été occupait par des Kurfeyawa, ancêtres des gens de Kurfey, et le sud Ader par des Asenawa cavernicole. Seuls les Kurfeyawa ont résisté à l’assimilation mais en s’exilant vers le Kurfey et revenant plus tard au nord de l’Ader (Nicolas 1950). Le massif de l’Aïr ou Abzin et ses environs était aussi occupé par des populations noires qui furent peu à peu refoulées ou assimilées (Bernus et al. 1986). L’ensemble des traditions orales, des émigrés comme des immigrés, correspondent pour en faire des populations hausaphones. Cet article tente de retrouver une partie de ces populations de l’Ayar qui aujourd’hui occupent l’Ader entre Tahoua et Madaoua et d’en définir leurs principales caractéristiques pour tenter d’en reconstituer le positionnement tant géographique que culturel et politique en Ayar. Les populations qui sont issues de l’Aïr ou Abzin en Hausa sont le plus souvent dénommés Abzinawa, terme encore usité aujourd’hui pour désigner, de l’extérieur donc et du Kasar Hausa en particulier, les habitants originaires de l’Aïr.

On ne sait pas vraiment si les populations autochtones de l’Aïr étaient hausaphones, mais on sait que celles qui disent en être issues le sont toutes devenues. Les traditions d’origines les font venir essentiellement de l’est, quelquefois par le Kawar, ou du sud-est (Jean (Lieutenant) 1909), probablement la partie occidentale du Lac Tchad où se développèrent les langues tchadiques. Chronologiquement, on place, comme le Lieutenant Jean, ces mouvements au milieu du premier millénaire de notre ère et surtout dans la seconde moitié de ce millénaire plus favorable climatiquement et qui a du voir migrer des éleveurs vers le nord en réponse à l’extension de la mouche tsé-tsé qui limite l’élevage. Ces populations se sont trouvées à la confluence de différents espaces linguistiques, mais avec tout de même une certaine continuité culturelle qui se met en place à la charnière des deux millénaires entre Kawar, lac Tchad et Abzin. Il est encore cité une ville du nom de Kabéra, qui désignerait en langue Songhay la région de Murzuk et une partie de la Haute-Égypte, comme étant la partie extrême d’où seraient venus une partie des Hausa du sud Niger. Ils seraient arrivés avec des Égyptiens en même temps en Aïr. Dès lors on prête aux premiers la même origine que les seconds (Jean (Lieutenant) 1909). Kabéra pourrait être plus sûrement le Kabara des chroniques d’Agadez qui en fait un lieu de l’Ader (Urvoy 1934), région que l’on peut assimiler à l’extrémité occidentale du Kasar Hausa.

L'Ader

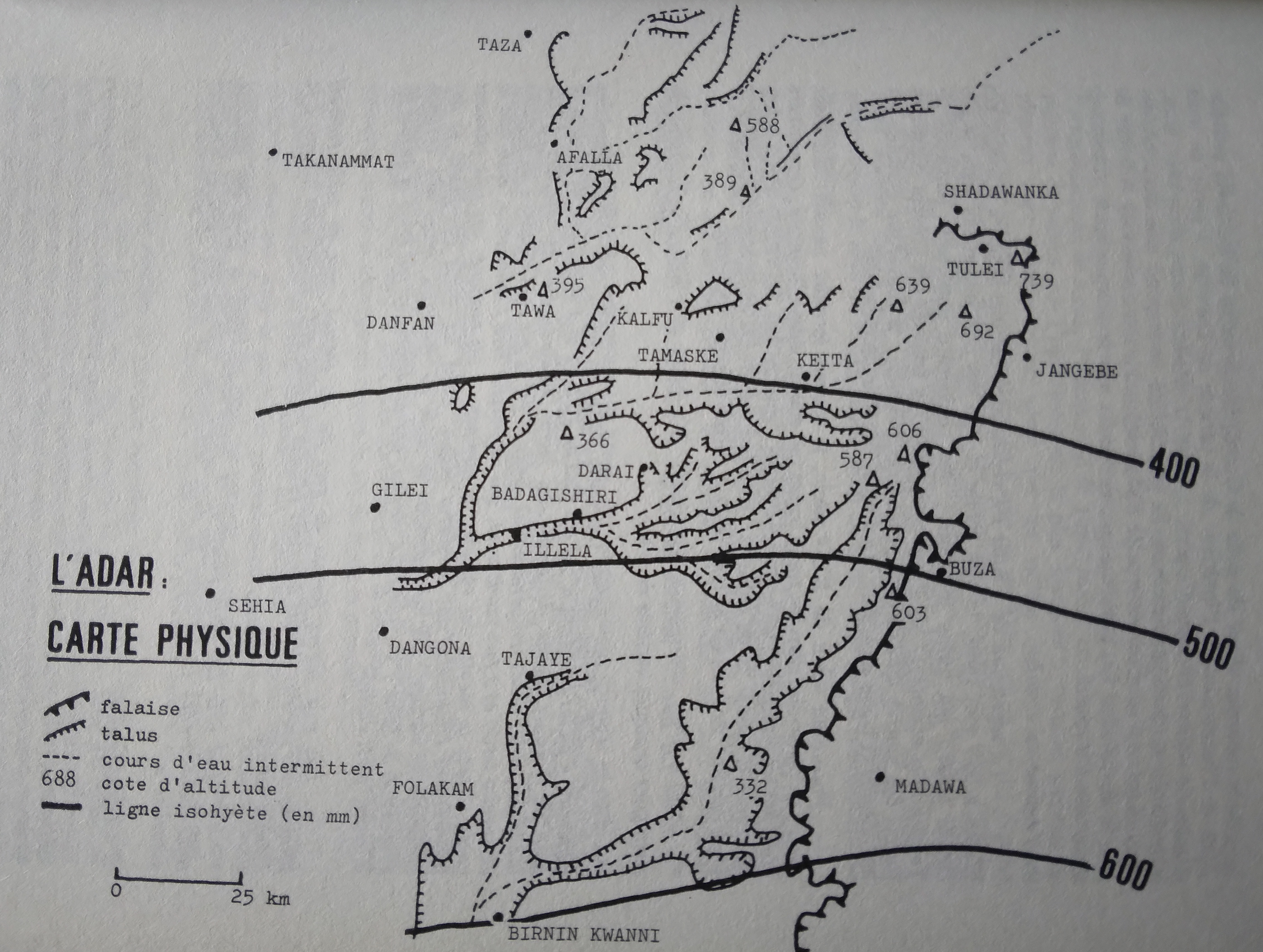

L’Ader est une province également appelée Tadela par les autochtones qui serait une déformation de « ettebel », le tambour du pouvoir en milieu Touareg, montrant ainsi la prédominance des berbères sur la Région depuis plusieurs siècles (Rossi 2015). Pour Kadi Oumani, Adel est le non Hausa de Ader (Kadi Oumani 2023) qui signifie vallée étroite en Tamasheq (Bernus 1974), ce nom est sans doute aussi issu très certainement de la période qui vit les Touareg dominer l’Ader, mais reste une dénomination plutôt externe au pays. L’Ader se situe au nord-ouest du pays Hausa actuel, région reculée qui est un refuge à l’abri des influences extérieures. Moins sujette aux contacts, en particulier aux liens commerciaux, la langue Hausa y acquière une plus grande diversité que ce qu’elle connaît ailleurs, où les échanges commerciaux favorisent une certaine uniformisation de la langue pratiquée (Servant 2022).

L’Ader est une province également appelée Tadela par les autochtones qui serait une déformation de « ettebel », le tambour du pouvoir en milieu Touareg, montrant ainsi la prédominance des berbères sur la Région depuis plusieurs siècles (Rossi 2015). Pour Kadi Oumani, Adel est le non Hausa de Ader (Kadi Oumani 2023) qui signifie vallée étroite en Tamasheq (Bernus 1974), ce nom est sans doute aussi issu très certainement de la période qui vit les Touareg dominer l’Ader, mais reste une dénomination plutôt externe au pays. L’Ader se situe au nord-ouest du pays Hausa actuel, région reculée qui est un refuge à l’abri des influences extérieures. Moins sujette aux contacts, en particulier aux liens commerciaux, la langue Hausa y acquière une plus grande diversité que ce qu’elle connaît ailleurs, où les échanges commerciaux favorisent une certaine uniformisation de la langue pratiquée (Servant 2022).

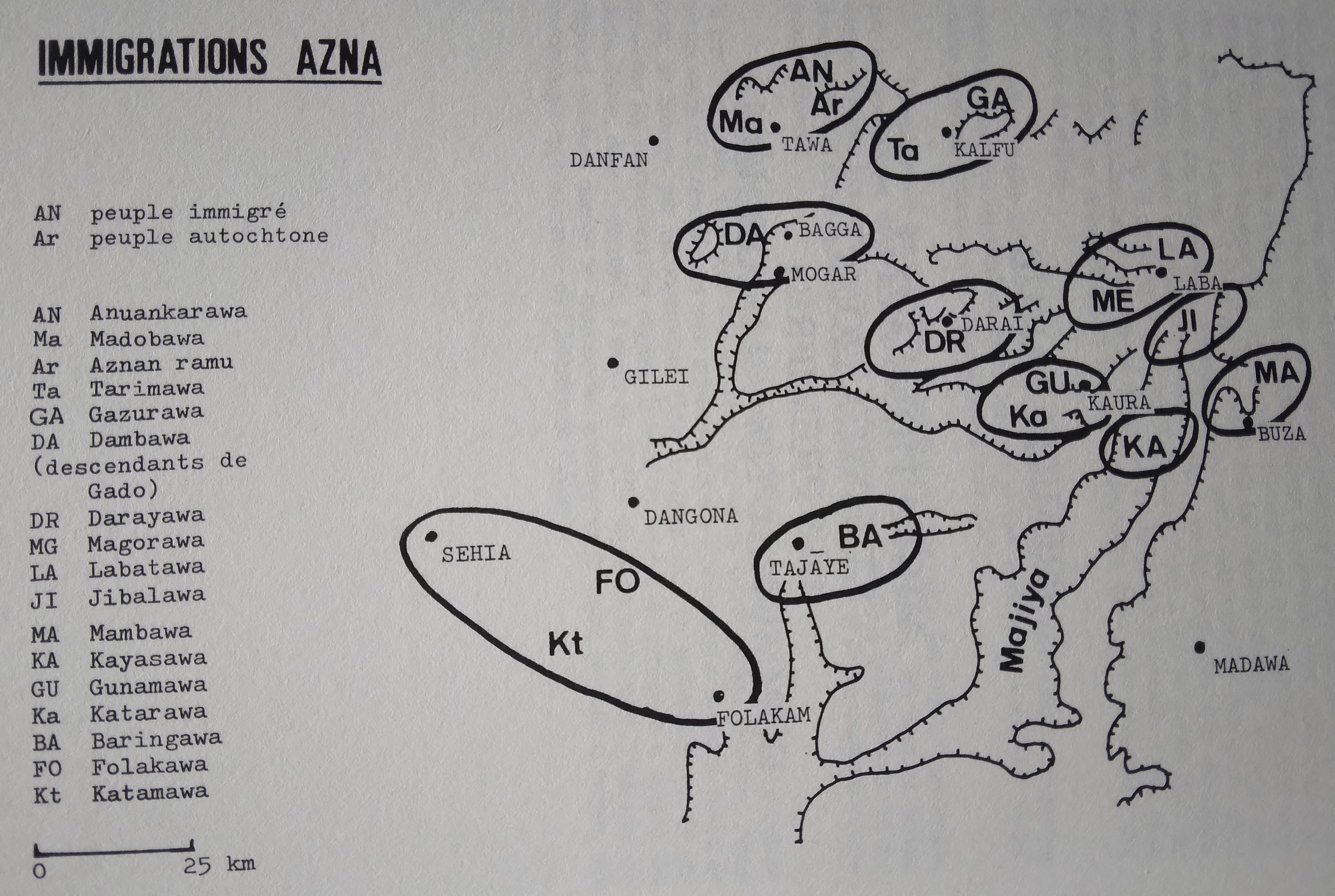

À quelques exceptions près, la plupart des communautés de langue Hausa du nord de l'Ader s'inscrivent dans le modèle Azna de la société Hausa. Ces groupes Azna installés en Ader se considèrent eux-mêmes comme un seul type de personnes : iri gida, littéralement la graine de la maison. Bien qu'ils aient des mythes d'origine et des traditions historiques distincts, ils partagent les mêmes institutions et croyances religieuses. La structure sociale des Azna fondée sur la parenté est relativement égalitaire, en particulier si on la confronte à la stratification rigide de la société touarègue (Rossi 2015).

Abzinawa désigne les habitants de l’Aïr, littéralement « ceux de l’Abzin ». Ce terme est employé uniquement par le monde Hausa. Il désigne donc les populations qui vivent en Aïr de même que celles qui ont émigré à partir de l’Aïr à différentes époques vers le pays Hausa. Pour Urvoy, le terme a perdu son ‘b‘ au sud du Niger pour donner le terme Azna (Urvoy 1936). On peut donc être tenter de faire un certain nombre de parallèle entre Azna et Abzinawa sur les apports des uns ou des autres en terme de sociologie ou d’économie. Au XIXè siècle, les itinéraires des caravanes nous précisent qu’autour de Katsina, les naturels du pays se nomment Heznah (Walckenaer 1821), bien que ce soient des informations issues le plus souvent d’arabes ou de berbères.

Les Azna ou Hanna, le premier terme est employé dans l'Ader, au Zanfara, au Kebbi et dans le Gobir (Mahdi 1985), le second dans les régions de Zinder et de Tessaoua, marque avec quelques mépris pour les non Azna une différence religieuse, ce sont des païens (Echard 1975). Mais comme beaucoup de terme, selon celui qui l’emploi, la signification peut en être différente. Ainsi, pour les historiens comme Séré de Rivières, le terme signifie le fond de population Hausa présent avant l’arrivée d’autres populations migrantes qui assimilèrent ces autochtones (Séré de Rivières 1965). Pour Nicole Echard, il semble que se soit constituée, à date ancienne, une société que l’on peut dire Azna et qui aurait été contemporaine, dans sa genèse, de certains États Hausa, en particulier le Gobir. La société Azna résulte de la juxtaposition dans l’espace de communautés villageoises autarciques, autochtones qui intègrent des populations hausaphones de différentes origines, dont l’Aïr (Echard 1975).

Aujourd’hui, les Azna de l’Ader se différencient entre eux en Aznan Ramu, les Azna des grottes ou des trous qui seraient les autochtones et les Azna Mahalba, les Azna chasseurs qui sont plus sûrement les immigrés qui occupent préférentiellement le pouvoir politique. Les cavernes pourraient se situer dans les parties moyennes et hautes des vallées de l'Ader où l’on trouve des formes de reliefs karstiques (Bouzou Moussa et Schoeneich 1998). Aucune spéléologie n’ont été entreprise dans les cavernes que la tradition orale garde en mémoire pour les premiers habitants de l’Ader. Hamani émet une hypothèse intéressante sur ces cavernes : lors des guerres entre Kel Gress et Ouelleminden, les populations s’y seraient réfugiées, ainsi on peut penser que lorsque les chasseurs Mahalbi arrivèrent en Ader, le même réflexe des autochtones se produisit (Hamani 2006).

Frobenius a précisé que les chasseurs Mahalbi étaient une civilisation répandue en lisière sud du désert, issue de celles des chasseurs anciens du Sahara qui n'avaient pas de contact avec l'agriculture (Beltrami 1983). On en trouvait sur les plus hauts massifs de l’Aïr, qui étaient les descendants des anciens chasseurs du Sahara. Lhote précisera qu’ils vivent dans les montagnes de Tamgak près d’Iférouane et dont le terroir de chasse se situe entre Aïr et Mourzuk (Beltrami 1982).

Ces groupes, autochtones et immigrés, se sont reconnus lors de leur rencontre comme appartenant à la même culture probablement hausaphone et païenne, les traditions orales rapportant que tous parlaient Hausa (Hamani 2006). Mais ce terme n’a sans doute pas été connu et reconnu des autres populations, puisque dans les traditions orales des berbères ou les écrits des arabes médiévaux, il n’en ait jamais fait mention, ils sont désignés sous le vocable de « population noires », parfois hausaphones, mais ce qualificatif est assez facile à rajouter a posteriori.

Chronologiquement, on peut positionner cette rencontre autour de la seconde moitié du premier millénaire, qui devient climatiquement plus favorable et va permettre les rencontres de populations isolées, et au vu de la disponibilité en ressource qui augmente, sans heurts véritables qui resteraient dans les mémoires. Finalement, c’est un ensemble de cultures sahéliennes et sahariennes qui vont se rencontrer, songhayphone, hausaphone, berbérophone et kanuriphone et composer un écosystème de populations riches de leur différentes origines. Probablement d’ailleurs de manière assez similaire à ce que l’on observe autour du domaine de Maranda qui fait le lien entre Sahara et Sahel.

Les noms de groupes Azna / Abzinawa

Tous les noms ou presque des groupes Azna de l’Ader ayant quelques origines en Aïr portent un nom de groupe qui la plupart du temps donne le nom de la ville ou du village principal en Ader : Darai pour Darayawa, Jibale pour Jibalawa, Folakam pour Folakawa, Laba pour Labatawa, Mambé pour Mambawa, etc. La question qui se pose est de savoir où a été acquis leur dénomination, en Abzin ou en Ader ? Des traditions de l’Aïr que nous avons rencontré dans nos lectures, jamais aucune mention n’est faite de ces groupes, la plupart du temps on parle de populations soudanaises, mais aucune différenciation ne semble exister en Abzin. A l’exception toutefois des Gobirawa, mais qui ne sont pas considérés comme des Azna, bien que l’on puisse en mettre une partie dans cette catégorie avec la qualité de chefferie. Une autre exception avec les Mambawa dont l’origine serait Mambé un village proche d’Agadez, mais dont a pas retrouvé de trace, tout comme Tungunbur pour les Magorawa.

Tous les noms ou presque des groupes Azna de l’Ader ayant quelques origines en Aïr portent un nom de groupe qui la plupart du temps donne le nom de la ville ou du village principal en Ader : Darai pour Darayawa, Jibale pour Jibalawa, Folakam pour Folakawa, Laba pour Labatawa, Mambé pour Mambawa, etc. La question qui se pose est de savoir où a été acquis leur dénomination, en Abzin ou en Ader ? Des traditions de l’Aïr que nous avons rencontré dans nos lectures, jamais aucune mention n’est faite de ces groupes, la plupart du temps on parle de populations soudanaises, mais aucune différenciation ne semble exister en Abzin. A l’exception toutefois des Gobirawa, mais qui ne sont pas considérés comme des Azna, bien que l’on puisse en mettre une partie dans cette catégorie avec la qualité de chefferie. Une autre exception avec les Mambawa dont l’origine serait Mambé un village proche d’Agadez, mais dont a pas retrouvé de trace, tout comme Tungunbur pour les Magorawa.

Les Anuankarawa seraient les seuls à avoir une étymologie Tamasheq, un nom pris donc en Ayar au contact des berbères. Pour Djibo Hamani ce serait « Ounane Karad = les trois puits » situé au sud-sud-est d’Assodé (Hamani 1989), tandis que l’équipe d’Edmond Bernus le rapproche plutôt de Wagaraz en Azawagh qui est aussi appelé les trois puits « iman Karad », par les Iberkoreyan qui sont parmi les premiers berbères en Ighazer (Bernus et al. 1999). La tradition précise bien que ce site serait situé au sud de Tegidda n’Adrar et sud-est d’In Gall (Echard et al. 1965), ce qui nous rapproche clairement de la halte caravanière de Marendet connue depuis longtemps pour son abondance en ressource en eau. Les Anuankarawa auraient migré avec les Attawari, qui sont l’une des composantes modernes des Iberkoreyan, pour formés In Teduq en Azawagh, c’est une des rares traditions qui associe deux groupes aux caractères antithétiques et qui ne les oppose pas comme c’est souvent le cas avec des nomades clairs refoulant des sédentaires noirs installés avant eux (Bernus 1989). Ils eurent donc comme nom, celui de leur lieu de séjour important à leur arrivée en Aïr comme les groupements Touareg Kel Fadey, Kel Ferwan qui ne sont plus à Fadey et Ferwan, plutôt que celui de leur point d’arrivée comme pour les autres groupes Azna non inféodés à des Touareg. Cela signifie probablement que ce nom leur a été aussi donné par les Attawari lorsqu’ils étaient en Azawagh et qu’ils ont été probablement vassalisés à ce moment là.

Au vu de nos données, il semble donc que les groupes composés d’Abzinawa semblent donc s’être différenciés à leur arrivée en Ader au contact des autochtones Aznan Ramu qui eux n’ont jamais sembler avoir de dénomination autre. Est-ce par nécessité de marquer plus précieusement leur nouveau territoire de vie, on peut le penser car en Ader outre le fait que des communautés Azna étaient déjà installées, les vallées sont assez peu nombreuses et bien délimitées, surtout en Ader de l’est, là où l’on trouve le plus de communautés de l’Abzin. Il est donc probable que les groupes Abzinawa de l’Ader se soient identifiés à ce moment là non pas au sein du groupe, mais plutôt les groupes les uns par rapport aux autres, matérialisant un peu plus leur sédentarité et reflétant sans doute des changements de pratiques culturelles et économiques amenées depuis l’Aïr, comme la structuration sociale ou comme l’agriculture fertile des vallées de l’Abzin qui ressemblent à celles de l’Ader.

Ce serait donc le fait d’organisation entre plusieurs groupes s’attachant à un nouveau terroir qui permit l’accès à un nom de groupe. Pour les Abzinawa qui se lièrent seulement en Ader, ils prirent donc le nom de leur nouvelle vallée et alliance vers les Asnan Ramu de la zone. Les Abzinawa qui suivirent les Gobirawa sont également rassemblés sous de tels ethnonymes, mais je me garderais pour l’heure de généraliser ce principe surtout sur les Gobirawa qui est un terme qui marque plus une aristocratie dominant des groupes éparses et divers. Enfin, on peut retenir que cette organisation ressemble très fortement à l’organisation des cités Hausa, avec une dimension urbaine plus villageoise, mais qui reste une des dimensions importante de la culture Hausa.

Le cas Bagey : dans son « Répertoire historique des communautés rurales de la région de Tawa », Nicole Echard nous propose comme étymologie le nom d’un arbuste Cadaba farinosa dont le nom Tamasheq serait Terimma (Echard et al. 1965). Kriska nous propose comme nom Tamasheq de cet arbuste Abago qui correspond mieux à notre Bagey, ce serait donc une origine Tamasheq qu’il faut retenir de ce nom (Kriska 1999).

Conception du passé

Les savoirs d’origine et historique des paysans Hausa de l'Ader se décomposent dans une trame temporelle, sans cycle et sans réversibilité. Cette temporalité s’exprime en 3 temps : le temps de cavernes, la sortie des grottes et l’alliance avec les chasseurs cueilleurs et le temps de l’arrivée de migrants. Dans cette première grille de lecture se placent des événements historiques de la sous-région, les chefferies locales, l’influence du Kebbi, la conquête d’Agabba, la fondation de Sokoto et l’arrivée des blancs. A l’intérieur de ces temporalités, trois types de données cadrent les origines, le groupe ou « iri » en Hausa - comme en songhay d’ailleurs ! - le village et les événements marquants du groupe ou du village (Bonte et Échard 1976).

Les savoirs d’origine et historique des paysans Hausa de l'Ader se décomposent dans une trame temporelle, sans cycle et sans réversibilité. Cette temporalité s’exprime en 3 temps : le temps de cavernes, la sortie des grottes et l’alliance avec les chasseurs cueilleurs et le temps de l’arrivée de migrants. Dans cette première grille de lecture se placent des événements historiques de la sous-région, les chefferies locales, l’influence du Kebbi, la conquête d’Agabba, la fondation de Sokoto et l’arrivée des blancs. A l’intérieur de ces temporalités, trois types de données cadrent les origines, le groupe ou « iri » en Hausa - comme en songhay d’ailleurs ! - le village et les événements marquants du groupe ou du village (Bonte et Échard 1976).

On pense qu'un "pacte" initial a établi la primauté politique des immigrants, à qui l'on attribue l'introduction de modes de vie et de technologies de production plus sophistiqués, tandis que les groupes considérés comme autochtones ont conservé la primauté dans leurs relations avec le surnaturel (Rossi 2010).

Les origines du groupe pour les migrants venus de l'Aïr, sont emprunts de différentes traditions : des emprunts Touareg avec un ancêtre féminin, des références à Istambul qui dénotent une récupération de la tradition autour du Sultanat d’Agadez et donc une proximité de la communauté d’avec les Lisawan. Pour ceux venus du Gobir, l’origine est le résultat d’une transgression des ancêtres par l'assassinat d'une femme enceinte ou un chef jeté au feu. Mais de plus en plus ces traditions sont empruntent d’une origine Mecquoise qui marque, elle aussi, la proximité de la communauté d’avec les Gobirawa qui situe Gubr près de la Mecque.

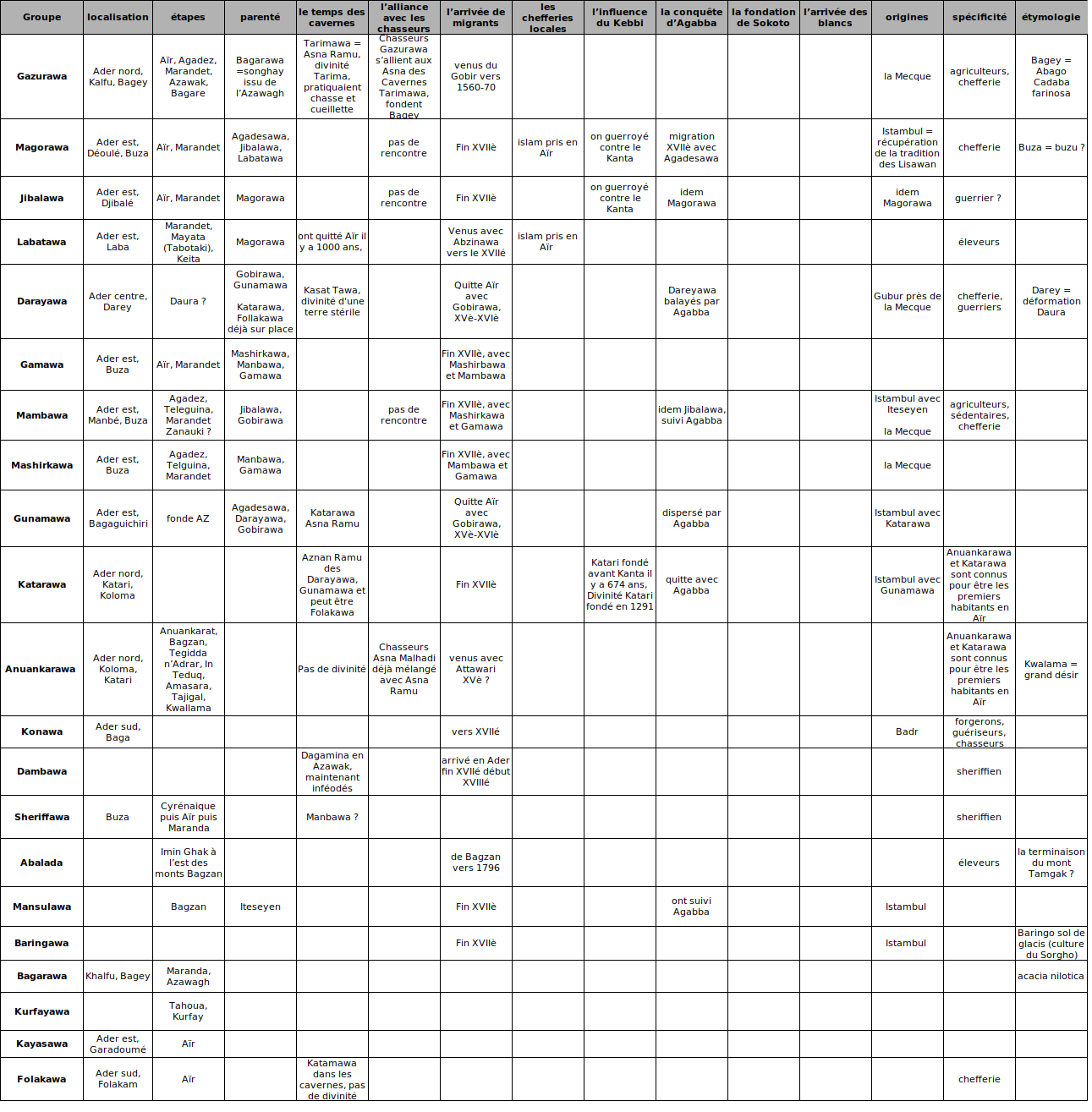

Ainsi, une description détaillée des traditions d’origines devrait participer au positionnement des récits d’origine dans le temps et l’espace. Le tableau suivant est construit essentiellement en capitalisant les données issues de trois ouvrages, ceux de Nicole Echard « L’expérience du passé » (Echard 1975), « Répertoire historique des communautés rurales de la région de Tawa » (Echard et al. 1965) et celui de Djibo Hamani sur l’Ader précolonial (Hamani 2006). Sur chacun des groupes nous tentons de relever les événements et traditions auxquels ils se réfèrent, selon la grille de lecture proposée par Nicole Echard, ainsi que les lieux retenus dans les traditions d’origine. Malheureusement, ce tableau est encore incomplet, mais je ne renonce pas à le compléter ultérieurement, et je recherche donc tous documents susceptibles de m’apporter plus de complétude dans ce tableau.

Un des éléments que l’on peut noter tout de suite, est que les Abzinawa sont arrivés en Ader sur quasiment toutes les périodes historiques du second millénaire de notre ère et peut être même avant. Ce fait est important car il signifie que l’Aïr et l’Ighazer sont à toutes ces époques encore peuplées d’Azna. Les traces en sont extrêmement diffusent car les traditions, à partir du royaume de Tigidda, n’en font que peut de cas. Les berbères dominent alors la région et force est de constater que la présence des Azna ne « concerne » pas leur mémoire. De même les recherches modernes dans les traditions orales se sont intéressées quasi uniquement qu’aux élites berbères, ils n’y a pas ou peu de traces des populations non considérées. Pourtant les traditions en Ader nous rapportent qu’elles sont bien présentent, et on est assuré qu’une partie émigra vers le sud, mais qu’une partie aussi resta sur place et est aujourd’hui assimilée dans la sociologie touarègue. On pourrait conclure que les populations Azna de l’Abzin font preuve d’une adaptabilité importante à leur environnement social, car en capacité de se mixer autant avec ceux des cavernes, que de se hausaïser en Ader ou de se targuiïser en restant sur place.

Tableau de recensement des migrations Abzinawa

Les traditions d’origine

Deux principales traditions d’origine sont mentionnées dans les travaux de Nicole Echard, Istambul et La Mecque. Istambul renvoi très clairement à la tradition d’origine du Sultanat d’Agadez portée par les Lisawan qui administrent coutumièrement l’Ader. Il est donc assez commun qu’un certain nombre de groupes Abzinawa liés aux Lisawan se réclament de cette tradition. Les groupes ayant une origine mecquoise sont aussi des groupes très en lien avec les Gobirawa qui se réclament de cette même origine (Gado 1984). Les groupes Abzinawa en contact avec les Gobirawa ont donc récupéré cette tradition d’origine tout comme ceux en contact avec les Lisawan.

L’alliance des cavernes et des chasseurs

On peut tirer du tableau précédent quelques enseignements globaux. D’abord, les éléments les plus anciens qui concernent le temps des cavernes ne sont pas nombreux, mais ils ne sont pas inexistants et il est fort à parier que s’il y avait des enquêtes systématiques et exhaustives on en retrouverait beaucoup. C’est un peu la même chose pour l’alliance avec les Azna chasseurs, les traces sont peu nombreuses.

Au vu de ces données, il semble que les traditions les plus vivaces de cette période sont autour des villages de Khalfu, Bagey et Koloma et concernent donc les Gazurawa et Anuankarawa. Ils sont situés près de Tahoua au nord de l’Ader et donc tout proche de l’Azawagh. Les deux groupes trouvent sur place des Tarimawa qui sont des Azna Ramu (que l’on retrouve d’ailleurs dans d’autres traditions et qui pourrait donc être un terme générique) et ont le souvenir de l’alliance avec des chasseurs. Un autre souvenir concerne des populations de l’Azawagh sans doute songhayphones qui sont également incluses dans le mouvement et que l’on dénomme Bagarawa pour gens de l’Azawagh. Plus tard, ces groupes reçurent de nouveaux migrants Abzinawa, les Gazurawa de Bagey et Khalfu venant du Gobir, donc probablement vers le XVè siècle et les Anuankarawa et Katarawa qui fondèrent Koloma et Katari vers les XVIIè siècle.

On peut donc suggérer, qu’au nord de l’Ader, des populations issues de l’Aïr et de l’Azawagh se sont trouvées avec les Azna Ramu et ont fondé les premières communautés de cette partie de l’Ader, qui se renforcèrent au cours des XVè et XVIIè siècle par de nouveaux apports d’Abzinawa. Pour Salifou, l'Azawagh est un lieu de passage des populations Abzinawa qui, venant de l'Aïr, se dirigent vers l'Ader et le Kurfay (Salifou 1991), les installations villageoises étant rares autour de la vallée fossile.

Un élément qui fait l’unanimité est que, contrairement aux Gobirawa qui se seraient déplacés d'un bloc, les Azna sont arrivés en Ader par petits groupes à des moments différents et suivant des itinéraires variés (Urvoy 1936 ; Hama 1967 ; Adamou 1979 ; Salifou 1991 ; Hamani 2006). Pour Séré de Rivières, ces migrations débutèrent vers le XIè (Séré de Rivières 1965), et le répertoire de Nicole Echard nous montre que ces migrations perdurèrent encore au XXè siècle (Echard et al. 1965). Les données sont d’ailleurs plus précises pour les périodes récentes, jusqu’à retracer des patriarches Agadesawa fondateur de village en Ader. Au vu des données ci-dessus, même incomplètes, le schéma de migration par petit groupes, voire familiale, se vérifie pleinement et il s’étale sur au moins un millénaire.

Les données ici présentées ne sont néanmoins pas suffisantes pour remonter plus loin dans le temps et notamment au second millénaire de notre ère. Cette période climatiquement plus favorable a dû permettre la rencontre des chasseurs sahariens et des troglodytes. Chacun étaient sans doute repliaient sur des territoires limités mais permettant la routine de leur survie. Lorsque les ressources sont devenues plus largement disponibles sur de plus vastes territoires, les groupes se sont sans aucun doute dispersés sur ces territoires, favorisant les rencontres.

On doit d’ailleurs noter que dans la mémoire derencontres entre Azna Ramu et Malhalbi, il ne reste pas ou peu d’événements à caractère guerrier. Cela signifierai que les assimilations se passèrent sans aucun heurt, quelques vols tout au plus, et que la rencontre fut donc des plus cordiales. On peut supposer alors qu’il y avait une certaines affinité culturelle entre ces populations, elles se connaissaient et la période climatique favorable a pu permettre plus d’échange entre des communautés spécialisées dans la chasse ou la cueillette. Vers le XIè siècle, une période climatique moins favorable s’amorce et au lieu d’avoir des communautés qui se replient sur elle même, cette fois-ci elles fondèrent les premiers villages d’alliance entre Azna Ramu et Mahalbi. Face aux conditions climatiques moins favorables, les économies des deux groupes multiplient leurs possibilités de survie, qui plus est avec l’arrivé de nouveaux migrants berbères bien décider à maîtriser leur nouveau territoire.

Les nouveaux apports de population

Dans les mémoires, deux événements et donc deux temps structures fortement la temporalité des migrations en Ader. C’est la migration des Gobirawa depuis l’Abzin vers le Gobir actuel, et la conquête de l’Ader par Agabba. Les traditions ne nous donnent que rarement des dates, qui de toute manière resteraient douteuses.

Dans les mémoires, deux événements et donc deux temps structures fortement la temporalité des migrations en Ader. C’est la migration des Gobirawa depuis l’Abzin vers le Gobir actuel, et la conquête de l’Ader par Agabba. Les traditions ne nous donnent que rarement des dates, qui de toute manière resteraient douteuses.

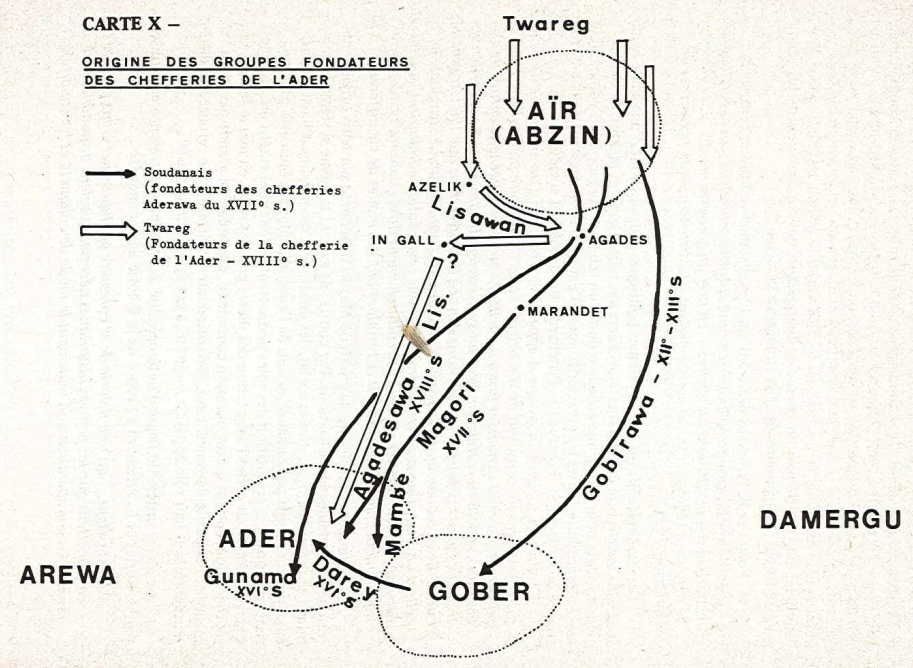

Si ce n’est les éléments évoqués plus haut en relation avec l’Azawagh qui constituent une voie de migration vers l’Ader, la plus grande partie des mouvements semble se faire directement de la région d’Agadez vers l’Ader, avec néanmoins un passage quasi obligatoire par Maranda/Marendet. Le tableau ci-dessus nous montre également que certains groupes ont une affinité plus particulière avec les Gobirawa, voire même sont issus du Gobir. Une voie secondaire existe donc de Maranda vers le Gobir puis l’Ader. Ainsi, on peut schématiser trois voies de migration et on peut tenter de proposer une chronologie de ces voies :

- la voie rejoignant l‘Ader par Maranda a dû commencer à se mettre en place lorsque le domaine de Maranda voit arriver de l’ouest des berbères messoufites qui fonderont le royaume de Tigidda soit vers les XIè-XIIè siècle, puisque certaines traditions ramènent que c’était un village de paillotes encore important à cette époque. Cette voie est aussi sûrement celle qui a eu la plus grande activité et le plus longtemps, Agabba en particulier supplantera l’Ader par cette voie directe ;

- la voie secondaire passant par le Gobir a dû se mettre en place vers le XVè-XVIè, lorsque les Gobirawa furent évincés de l’Ayar et pendant que ces derniers cherchaient à consolider la périphérie de leur État au sud. Les déplacements successifs des capitales de cet État ont pu à chaque fois être des moments de migration vers l’Ader ;

- la voie par l’Ighazer, si l’on admet qu’elle fut faite en partie avec la dynamique de migration des Iberkoreyan, a dû être essentiellement être active autour de la seconde moitié du XVIIè et première moitié du XVIIIè. Elle semble très liées aux mouvements des populations chérifiennes qui quittèrent en grande partie l’Ayar durant cette période.

Les migrations se sont poursuivies jusqu’au XIXè et l’on a beaucoup de traditions qui voient venir de nouveaux Abzinawa à cette période concomitamment d’avec les Kel Gress qui vont alors prendre le leadership sur la région. On doit également retenir qu’à toutes les époques des groupes, voir peut être même simplement des patriarches Agadesawa, ont émigré en Ader pour fonder de nouveaux villages comme Arewa, Guidan Magaji, et d’autres (Echard et al. 1965).

L’étalement de ces migrations s’étant produit sur quasiment tout le second millénaire de notre ère, les groupes n’ayant pu ou pas voulu migrer, ont été assimilés par les Touareg de l’Aïr, et peut être en Ighazer également, certains vieux à In Gall faisant remonter leur origine à Telguina. Même si les voies de migrations esquissées plus haut permettent aussi de comprendre des migrations par petits groupes, il n’en demeure pas moins qu’elles furent pour une grande partie déterminées par les situations géopolitique et environnementale de l’Ayar. L’arrivée des Sandal en Ayar, l’installation du Sultanat de l’Ayar, l’effondrement du rayaume de Tigidda, la prise en main de l’Ayar par les Kel Owey, le départ des Kel Gress, celui des Iberkoreyan sont autant d’événements qui ont pu être des moteurs de migration pour les groupes Abzinawa. Cela suggère que les Abzinawa avaient alors tissé des liens étroits d’avec les populations Isheriffen et Touareg de l’Aïr et de l’Ighazer et étaient pleinement intégrées à la sociologie des berbères pour que ces événements déclenchent leur départ. Mais cela n’en a jamais fait des Touareg, rarement esclaves, ce qui leur permet d’avoir, pour la plupart, aucun attachement direct avec des Touareg, une sorte de statut spécial peut être voisin de celui des forgerons.

La mise en place des chefferies de l’Ader

La mise en place des chefferies de l’Ader connaît différentes phases. Les premiers migrants Abzinawa avant le XVè tentent de mettre en place une organisation territoriale incluant les groupements autochtones. Ces derniers semblent avoir été assimilés en leur confiant notamment le pouvoir religieux qui était sans doute le fondement même de leur groupe (Bonte et Échard 1976). En contre partie, ils reçoivent la connaissance de l’agriculture, l’artisanat, en somme quelque part la modernité qui les sort de leurs « cavernes ». Les premières chefferies constituées sont alors les Dareyawa, Follakawa, Magorawa et Manbawa (Urvoy 1936 ; Echard 1975). Toutes les traditions recueillies, sauf Follakawa et Manbawa présentent les chefferies comme ayant été fondées par un groupe spécialisé dans la Sarauta, les sociétés locales acceptèrent donc des chefferies étrangères venues d’Aïr puis du Gobir, dans la mesure ou cela ne modifiait pas ou peu leur structuration initiale (Echard 1975). La Sarauta offrait donc la protection face au rezzou de l'Abzin et du Kebbi. A la conquête d’Agabba fin du XVIIè, seule la petite chefferie de Magori résistera, peut être parce que la zone est plutôt marginalisée et les relations intergroupes peu contraignantes (Bonte et Échard 1976). Mais elle ne résistera pas à la vague suivante des nouveaux arrivants Touareg de l’Aïr, les Kel Gress qui au XIXè mettent la main sur l’Ader, surtout la partie méridionale, le nord devenant domaine des Ouelleminden Kel Dinnik.

Il sera aussi nécessaire de chercher plus de précisions dans les groupes qui recensent une origine chérifienne, comme les Abalawa, Sherifawa ou Dambawa. Peu de données sont disponibles sur leurs traditions d’origines, mais l’on sait que les Iberkoreyan comme les Igdalen nomadisaient et nomadisent pour ces derniers encore en Ighazer et sont tous des chérifs. Ainsi, tous ces groupes ont peut être occupaient l’Ighazer à une époque donnée et ont pu la quitter faisant mouvement vers l’ouest par In Teduq avant de s’installer en Ader suivant ainsi la dynamique de migration de certains chérifiens comme les Attawari et Kel Eghlal. Il y a donc très certainement à rechercher une complicité plus affirmée entre certains groupes Abzinawa et des Isheriffen.

En Ighazer et en Aïr

Les étapes de migration d’un groupe peuvent laisser penser à une affinité de certains groupes plus prononcée pour l’Ighazer comme les Mambawa et Mashirkawa qui passèrent par Telguina pour finalement se retrouver dans le canton de Buza près de Mambe. L’ensemble de ces groupes vont pour la plupart se retrouver dans les vallées de l’Ader Doutchi.

Les étapes de migration d’un groupe peuvent laisser penser à une affinité de certains groupes plus prononcée pour l’Ighazer comme les Mambawa et Mashirkawa qui passèrent par Telguina pour finalement se retrouver dans le canton de Buza près de Mambe. L’ensemble de ces groupes vont pour la plupart se retrouver dans les vallées de l’Ader Doutchi.

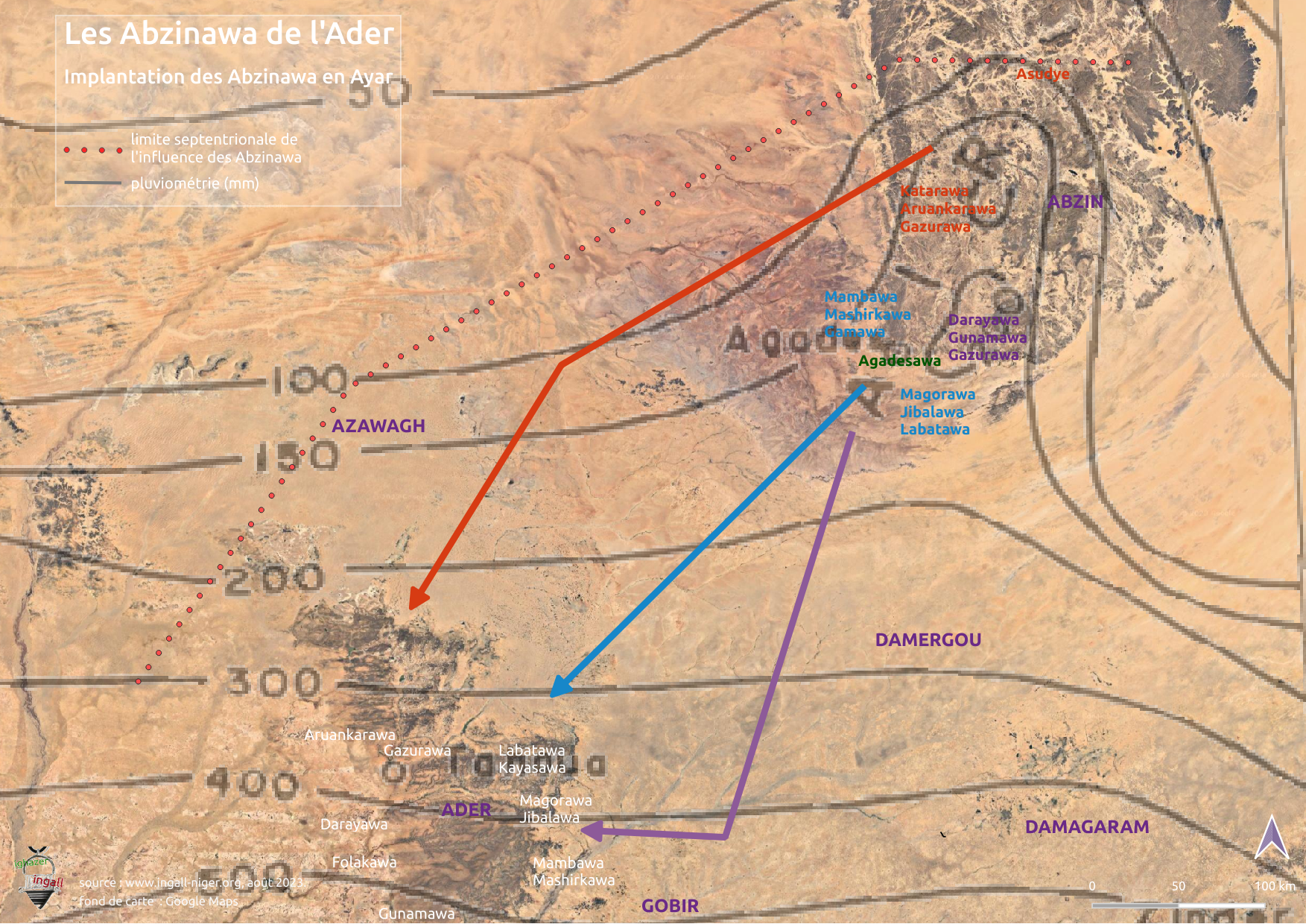

La reconstitution des implantations des Abzinawa de l’Ader en Abzin, nous amène à positionner les différents groupes essentiellement autour d’Agadez. En effet, les traditions ici évoqués ne nous ramènent que quelques noms de lieu près d’Agadez comme Mambé pour les Mambawa ou encore Tungunbur pour les Magorawa. Cette image est sans doute ramenée du moment du départ de ces populations de l’Aïr, c’est à dire aux deux moments de migration qui restent dans les mémoires, à savoir la migration finale des Gobirawa vers le XVè-XVIè siècle et la main mise de l’Ader par Agabba à la fin du XVIIè siècle. Néanmoins, tous ces groupes sont a priori passés par Maranda.

Pour les périodes précédentes, on doit néanmoins pourvoir retenir que l’ensemble du sud de l’Aïr apparaît comme la zone préférentielle d’implantation des Azna. C’est d’ailleurs de tout temps une zone climatique plus favorable, qui reçoit donc plus de pluie et qui par ailleurs draine le plus grand bassin versant de notre montagne. Il en découlera d’ailleurs la position d’Agadez fondée par les Abzinawa. Quelques populations semblent néanmoins implantées plus au nord, comme les Anuankarawa, les Katarawa qui sont reconnus par certains pour être les premiers Azna de l’Abzin. Des traditions orales suggèrent une arrivée de ces groupes par l’Aïr oriental.

Aire culturelle en Ayar

Au delà des migrations évoquées plus haut, il faut bien replacer ces dernières dans un ensemble somme toute plus vaste mais fonctionnant très certainement d’une manière assez similaires. Les Gobirawa vers le Gobir, les Katsinawa vers Katsina et les Zagarawa vers le Damagaram. Ces entités génériques recèlent d’ailleurs une grande diversité de groupes issus de l’Ayar et d’autochtones. Par ailleurs, aux marges de l’aire culturelle Hausa, les influences kanuriphone et songhayphone s’expriment également plus ou moins fortement selon les lieux et les époques.

Si l’on regarde les noms de lieux cités par les Abzinawa dans leurs traditions, on peut en tirer une aire culturelle en Ayar. La limite septentrionale serait parallèle à l’axe In Teduq - Assodé, ces deux lieux étant cités mais fort peu et au nord de ceux-ci aucunes localités n’est cités. Les Abzinawa ont dû occuper tout le sud Aïr jusqu’en bordure du Ténéré qui peut matérialiser la frontière orientale d’avec le monde ténéréen, avec des Sherifawa stationnés à l’est de Bagzan, et le point d’entrée que fut la vallée de Tagueï encore dans les mémoires des Gobirawa. Le Commandant Chapelle évoque un lien entre Aïr et Kawar où les Azna jalonnaient autrefois le Ténéré entre Fachi et l'Aïr (Chapelle 1949). Certaines traditions évoquent également que les Katsinawa seraient originaires du Kawar, et désigne Kabéra (le bassin de Murzuk) comme la limite de l’influence Azna-Hausaphone, même si, comme évoqué plus haut, il faille plutôt y voir le Kabara de l’Ader des chroniques d’Agadez. Toujours est-il qu’on doit, là aussi, y voir une certaine continuité culturelle.

Les Abzinawa étaient assez peu présents en Ighazer, mais c’est bien normal compte tenu des conditions de vie durant la plus grande partie de l’année, ils avaient une influence également réduite en Azawagh. Ainsi, des lieux comme Telguinit, Azouza sont les plus septentrionaux en Ighazer. La grande majorité des groupes Abzinawa devait donc se trouver dans les vallées de l’ouest de l’Aïr, notamment la grande vallée de Téloua et le long des falaises de Tiguidit. Côté occidental, l’influence ne doit pas aller guère plus loin qu’In Teduq, la vallée de l’Azawagh semblant être une frontière naturelle derrière laquelle devait s’exprimer une influence songhayphone.

Enfin, l’aire culturelle ici délimitée correspond assez bien à celles de Isohyètes pluviométriques pour la région. On peut donc y voir une bonne concordance avec le fait que les Abzinawa étaient préférentiellement stationnés sur le sud Aïr, lieu de la plus forte pluviométrie à ces latitudes, permettant leur agriculture qui semble bien être les seuls à utiliser pour leur subsistance. On peut donc suggérer ainsi que les conditions climatiques ont aussi pu déclencher des mouvements migratoires, même si ceux-ci ne sont pas gardés dans la mémoire, en sus du contexte géopolitique dans lequel les Azna évolués, l’environnement climatique a pu finaliser une prise de décision de migration vers le sud-ouest.

Les lieux importants pour les Abzinawa

En Aïr, le Mont Bagzan serait une sorte de montagne mythique, même s’il est assez peu présent dans les traditions des Abzinawa de l’Ader. Il reste surtout la montagne des Gobirawa qui participa à l’édification de l’État des Gobirawa. On trouve néanmoins le groupe des Sherifawa qui a souvenir auprès de cette montagne.

En Ighazer, il existerai un fétiche des Abzinawa du Gobir sur un piton rocheux de 30 mètres, très certainement Telguina = Teleginit, une petite montagne entre Azelik et Tegidda n’Adrar (Hama 1967), autre puits d’importance du fait de sa ressource en eau permanente. Telguina tout comme Azuza reste dans les mémoires des populations Hausa, surtout du côté des Gobirawa, qui auraient exploités le fer en ces lieux (Bernus et Echard 1992). Ils auraient également cultivé du sorgho (Sorghum aethiopicum) qui croît encore spontanément

dans la région. Dits ignorants des techniques de construction, ils érigeaient des sortes de clôtures circulaires, en entassant grossièrement des pierres de grande taille, et les couvraient d'un toit de paille (Bernus et Echard 1992). La tradition veut qu’en partant, ils attachèrent la montagne pour l’emmener avec eux et l’on voit encore les traces laissées par les cordes sur les flancs de cette butte.

Les falaises de Tiguidit renferment le point de passage entre Ighazer et Tadarast qui semble incontournable dans les mémoires des migrations des Abzinawa vers l’Ader et le pays Hausa. Néanmoins, la pauvreté des informations sur cette ville démontre bien que l’on y était plus de passage que sédentaire, c’est à dire que les populations s’y fixaient plutôt de manière temporaire comme pour le marché hebdomadaire, ce qui n’a jamais aboutit à l’édification d’une véritable urbanité. Et ce, en définitive, en continuité du domaine de Maranda qui au cours de la deuxième moitié du premier millénaire fonctionnait déjà de cette manière. De fait, la persistance de ce lieu dans les traditions orales des Abzinawa milite pour une présence ancienne des Azna en Aïr.

La ville d’Agadez est souvent citée comme étant créée par les populations noires autochtones comme les Abzinawa et reste également dans les traditions surtout des groupes proches des Lissawan. Ce sont plus sûrement les Gobirawa qui serait les fondateurs de la ville, mais les Gunamawa retiennent également cette hégémonie, ce qui n’est pas très étonnant compte tenu de leur proximité d’avec les Gobirawa.

Sociologie des Azna

Les Azna sont païens et jusqu'à la fin du XIXè siècle, étaient réputés résistants à l'Islam. Cette différenciation religieuse invoquée systématiquement par leurs voisins musulmans, ne paraît pas toujours très convaincante. En Ader, des groupes Azna sont musulmans depuis longtemps comme les Mararafawa, Meydawa. Dans la région de Tessaoua, des villages peuplés d'Azna sont dits maraboutiques, au même titre que des villages Gobirawa ou Katsinawa, qui abritent des écoles coraniques, et où prières et jeûne sont scrupuleusement respectés (Echard 1975). Du point de vue des idéologies religieuses, aucun mythe n’ayant jamais organisé de manière contraignante le système religieux, celui-ci s’est constitué à partir de la pratique des nombreux groupes (Echard 1975). Beaucoup d’éléments ont pu ainsi donné vit à la création d’un génie ou d’un lieu magique.

Pour Séré de Rivières, les Azna sont sans organisation à la différence des Gobirawa, la société restreinte, les échanges nuls, la vie collective rudimentaire, animiste, simpliste sont les caractères des Azna (Séré de Rivières 1965). Les Azna croient en les génies partout et dans tout et des sacrifices traduisent cette croyance, rarement ils furent humains. Ils ont un chef de clan qui est le tout puissant à la fois magistrat et grand prêtre des génies. Cette présentation des Azna est somme toute assez digne des plus belles présentations des auteurs arabes médiévaux qui en faisait des cannibales allant nus, des animaux pas encore humains ! Il est à regretter ces descriptions superficielles qui ne montrent que la faible ouverture d’esprit de leurs auteurs.

Les Abzinawa ne semblent pas avoir eut de difficultés à se fondre dans ce monde et laissèrent aux autochtones le soin de garder leur croyance peut être pour mieux maîtriser l’unité du groupe nouvellement formé. Mais nul doute que les Abzinawa avaient passé cette étape d’organisation autour d’un patriarche animateur des génies. Ils amenèrent en sus une nouvelle économie.

L’économie des Abzinawa

Deux éléments peuvent fonder l’économie des Abzinawa, l’agriculture nourricière et la métallurgie, et il est probable que se soit ces groupes qui apportèrent de telles connaissances en Ader, même si probable ne signifie par certitude.

Deux éléments peuvent fonder l’économie des Abzinawa, l’agriculture nourricière et la métallurgie, et il est probable que se soit ces groupes qui apportèrent de telles connaissances en Ader, même si probable ne signifie par certitude.

En Aïr, l’agriculture revêt deux formes, une agriculture irriguée qui sied particulièrement aux vallées de la montagne bleue, mais pas forcément sédentaire et une agriculture itinérante sur brûlis qui nécessite que les populations se sédentarisent ponctuellement tout au long de leur itinérance (Echard 1975), principalement dans le Damergou. Beaucoup de traditions font état d'une agriculture de type soudanaise en Aïr et abondent sur le fait que les migrations sont le plus souvent déclenchées par l’aridification du climat. Les Abzinawa trouvèrent ainsi dans les vallées orientales de l’Ader des conditions qui en fait se rapprochent assez bien de celles des vallées de l’Aïr, offrant la protection vis à vis des rezzou, mais aussi offrant la possibilité de faire une agriculture irriguée comme une agriculture itinérante. Les Gazurawa par exemple, qui sont reconnus dans les traditions orales pour avoir amené l'agriculture, pratiquaient encore au XXè siècle une agriculture mobile, laissant une partie de la famille sur place pour aller défricher un peu plus loin (Rossi 2002 ; Rossi 2010).

Après Azelik au début du XVè, plus personne ne connaissait le travail du cuivre, ce qui signifierait que les populations qui possédaient ce savoir ont été massacrées sur place ou ont émigré vers d’autres territoires. On pense alors aux populations noires Abzinawa/Gobirawa qui devaient détenir ce savoir (Hamani 1989). Mais les preuves sont encore minces et si le cuivre était produit par les Abzinawa comme le dit Djibo Hamani, peu de travaux nous permettent d’aller plus loin dans les hypothèses. La tradition orale rapporte seulement qu’ils faisaient la « tama », c’est à dire la loupe de fer, mais rien concernant le cuivre. Une tradition orale des Touareg existe également mais elle ne convint guère compte tenu que les forgerons Touareg ne produisent pas de métal, il le transforme seulement. En outre, Ibn Battûta nous dit que ce sont les esclaves des marchands de Takadda qui font le travail du cuivre, du concassage au raffinage (Defrémery et Sanguinetti 1858). Il ne parle pas de forgerons, et il est fort possible qu'une fois Takadda déclinante, les esclaves, que les gens possédaient en grande quantité selon Ibn Battuta, furent vendus et que le savoir métallurgique fut perdu, car il ne s'agissait pas véritablement d'un savoir avancé au vu de la rusticité de la technique employée (Bernus et Cressier 1992).

L'Ader a la particularité d'avoir de nombreux métallurgistes et forgerons associés à un peuplement relativement ancien (Echard 1986). Le Kanta faisait fabriquer beaucoup de fonte en Ader oriental et contrôlait la zone aussi pour ses voies commerciales (Hamani 2006). La conquête de l’Ader par le Kebbi se déroula très certainement avec l’avènement de l’empire Songhay, donc à partir du XVè-XVIè siècle. L’Ader était à la fois stratégique pour les voies commerciales mais aussi pour la fonte de la tama. Si ce savoir de la tama est exogène à l’Ader, alors nous devrions en avoir des traces archéologique sen Abzin. Pour l’heure elles sont des plus ténues.

Dans la société paysanne de l’Ader les forgerons ont une place atypique, ils sont désignés sous le terme de « makeras » terme générique qui n'est pas identique à cultivateurs ou chasseurs car ils ne peuvent pas fonder de village. Tout comme chez les Touareg, ils bénéficient d’un groupement ou village d’attache mais en fait n’y sont pas inféodés et ont une relative indépendance de mobilité entre les différentes communautés. Ils ont en quelque sorte la possibilité de choisir de qui ils seront dépendants. Ceci peut s’expliquer par le caractère itinérant de la métallurgie qui pour produire du fer nécessite un savoir-faire très particulier et une forte coopération, ce qui détermine un mode de vie particulier comme la création de villages temporaires sur les lieux de fonte. Ensuite, ils créent des quartiers auprès de ceux qui ont besoin des outils métalliques.

Les forgerons sont distingués en deux catégories, les forgerons blancs qui ne font que transformer le métal et les forgerons noirs qui sont en capacité de fondre le métal pour l’extraire de sa roche, qui sont le plus souvent installés dans des communautés venues de l’Aïr comme les Gunamawa ou les Baringawa (Echard 1975). On peut admettre que les Abzinawa se sont au fil du temps accaparer ces groupes de forgerons noirs car nécessaire au développement de leur société agricole. Mais si ce sont bien eux qui amenèrent l’agriculture, il est aussi probable que la métallurgie les ai suivi depuis l’Aïr. Pour Nicole Echard, il est acquis que les métallurgistes et des peuplements différenciés ont migré à partir du Xé siècle vers les régions méridionales du Niger, avec leur technique de réduction du fer attestée sous sa forme contemporaine depuis le XIVè siècle, ainsi que l'organisation sociale qui va avec (Echard 1986).

Les Touareg Abzinawa

Yveline Poncet en parlant des Abzinawa disait : « Certains étaient hausaphones à l'origine, d'autres ont abandonné le Tamachek pour le Hausa. Tous sont venus de l'Aïr en hommes libres à la fin du XVIIè siècle ou au début du XVIIIè siècle, mais leur origine touarègue n'est pas certaine. Eux-mêmes ne se disent pas Abzinawa et gardent une dénomination propre : Lisawan, Garwalley, Tawantakat (Poncet 1973).

Lorsque Agabba entrepris la conquête de l’Ader en 1674, il y laissa vers 1685 un certain nombre de tribu pour y faire exercer l’administration dont les Lisawan (nomade et guerrier), cette chefferie étant issue du Sultanat d’Agadez sédentaire (Echard, op. Cit.). Les Lisawan sont venus avec les Garwaley de la falaise de Tiguidit et les Tawantakat, tous auraient été dépendants d’Azelik (Echard 1975). Urvoy y ajoute les Amattoukiés, Amataza et Alemtey (Urvoy 1934).

Les Chroniques d’Agadez d’Urvoy rapprochent les Lisawan des Messufa d’Azelik et donc du royaume de Tigidda (Urvoy 1934 ; Bernus et Cressier 1992), bien que leurs origines puissent être les Ajjers. Les Lisawan ont comme tribus principales les Ilemteyen qui seraient des Lemta de Ghât ((Hama 1967 ; Hamani 1989 ; Rossi 2016). Le Lieutenant Nicolas noté déjà au début du XXè siècle que les Lisawan était la construction de 3 tribus, Ilemteyen, Iteseyen, Tawantakat (Nicolas 1950) et Benedetta Rossi, après une étude précise de l’apparition de ces chroniques devant les administrateurs coloniaux français et anglais en conclue très certainement que le groupe des Lisawan est bien une construction du début du XVIIIè et a été ajouté en 1907 dans les chroniques d'Agadez (Rossi 2016).

Ilemteyen et Tawantakat se seraient défait de la suzeraineté des Imesufan d’Azelik/Takadda avant la chute du royaume de Tigidda (Echard 1975), vraisemblablement dans la deuxième moitié du XVè siècle dont la fin verra l’avènement du Sultanat de l’Ayar. Alliés au Sultanat d’Agadez, ils purent ainsi accompagner Agabba deux siècles plus tard dans sa conquête de l’Ader en bonne place pour en assurer l’administration.

Les Garwalley étaient peut-être stationnés du côté de la falaise de Tiguidit et ont accompagné les Lisawan lors de la campagne contre le Kanta. Garwalley viendrait de Ighawallen qui sont des esclaves affranchis, ils cultivés les vallées de l’Aïr (Echard 1975 ; Rossi 2010). Ils ne sont peut être pas si différents des autres Abzinawa de l’Ader, mais le statut d’affranchi a dû se gagner peut être durant leur présence en Ayar et montre un attachement précis aux Touareg. Pour Chapelle, nombre des Ighawallen proviennent des anciens habitants de l'Aïr, tous sont cultivateurs (Chapelle 1949). Ils fondèrent le village Illela Garwalley, aujourd’hui abandonné, duquel plusieurs autres villages sont issus à partir du XVIIIè siècle comme Aduna (Echard et al. 1965). Pour Urvoy les Garwalley sont des métis noirs d'Agadez à fond Sonraï installés maintenant du côté de Keita (Urvoy 1936).

Enfin, au XIXè les Kel Gress apparaissent dans le paysage de l’Ader même si ce ne sont pas des inconnus dans la région et que cela dépasse pour l’heure le cadre de cet article. Les migrations berbères se sont faites très rapidement à l’occasion de conquêtes territoriales, à l’inverse des migration des Abzinawa qui quittaient un espace géopolitique instable pour coloniser des espaces peu habités et où l’organisation sociétale le permettait d’exister sans heurt.

La capacité d’intégration du monde Hausa a certainement joué un rôle lorsque des migrations ont amené des groupes à partager un même territoire pacifiquement ou non. Vainqueur ou vaincu, on ne sait dire a priori lequel était le Hausa, (et les deux cas se sont probablement produits au cours de l’histoire) mais toujours est-il qu’in fine, c’est la langue Hausa qui a pris le dessus (Rossi 2010). Aujourd’hui, même les Touareg arrivés au sud du Niger sont en voie d’hausaïsation, ce que note Anne Haour et Beneditta Rossi en soulignant la difficulté de définir ce qu’est être Hausa, du fait de la plasticité de cette identité et donc de sa capacité d’intégration (Rossi 2010).

Références

Adamou A. 1979 – Agadez et sa région, L’Harmattan, 358 p.

Beltrami V. 1982 – Una corona per Agadès : Sahara, Air, Sahel, Roma, De feo editors, 266 p.

Beltrami V. 1983 – Le popolazioni del Sahara meridionale e del massiccio del Aïr dalla protohistoria al medio-evo Tuareg, Institut italien pour l’Afrique et l’Orient, Année 38 (2), p. 204‑216.

Bernus E. 1974 – Les Illabakan (Niger) : une tribu touareg sahélienne et son aire de nomadisation, ORSTOM, 116 p.

Bernus E. 1989 – « Attawari » in « Encyclopédie berbère », Éditions Peeters, volume. 7, p. 1032‑1034.

Bernus S., Cressier P. 1992 – Programme archéologique d’urgence 1977-1981 : 4- Azelik-Takedda et l’implantation médiévale, Études Nigériennes no 51, IRSH, 390 p.

Bernus E., Cressier P., Paris F., Durand A., Saliège J.-F. 1999 – Vallée de l’Azawagh, Études Nigériennes no 57, SEPIA, 422 p.

Bernus E., Echard N. 1992 – Programme archéologique d’urgence 1977-1981 : 5- Les populations actuelles, Études Nigériennes no 52, IRSH, 108 p.

Bernus E., Grebenart D., Claudot Hawad H. 1986 – « Aïr » in « Encyclopédie Berbère », Éditions Peeters, volume. 3, p. 342‑363.

Bonte P., Échard N. 1976 – Conception du passé chez les Hausa et les Twareg Kel Gress de l’Ader, Cahiers d’Études africaines, 16 (61), p. 237‑296.

Bouzou Moussa I., Schoeneich P. 1998 – Sur l’origine des karsts du bassin des lulliminden au Niger - Persée, Karstologia, (31), p. 42‑47.

Chapelle J. 1949 – Les Touareg de l’Aïr, Cahiers Charles de Foucauld, 12, p. 66‑95.

Defrémery, Sanguinetti 1858 – Ibn Battuta, Le voyage au Soudan, Société asiatique, 376‑449 p.

Echard N. 1975 – Histoire et phénomènes religieux chez les Asna de l’Ader (pays hausa, République du Niger), Systèmes de pensée en Afrique noire, (1), p. 63‑77.

Echard N. 1975 – L’expérience du passé : Histoire de la société paysanne hausa de l’Ader, Études Nigériennes no 36, IRSH, 232 p.

Echard N. 1986 – Histoire du peuplement et histoire des techniques, Journal des Africanistes, 56 (1), p. 21‑34.

Echard N., Bonte P., Raulin H. 1965 – Répertoire historique des communautés rurales de la région de Tawa (République du Niger), IRSH, , Etude nigérienne.

Gado B. 1984 – Hypothèses de contacts entre la vallée moyenne du Nil et la région du fleuve Niger, Unesco, p. 203‑250.

Hama B. 1967 – Recherches sur l’histoire des Touareg sahariens et soudanais, Présence Africaine, 556 p.

Hamani D. 1989 – Le Sultanat Touareg de l’Ayar : au carrefour du Soudan et de la Berbérie, L’Harmattan, 513 p.

Hamani D. 2006 – L’Adar précolonial - Contribution à l’étude de l’histoire des états Hausa, L’Harmattan, 265 p.

Jean Lt C. 1909 – Les Touareg du Sud-Est : l’Aïr ; leur rôle dans la politique saharienne, Larose Editions, 361 p.

Kadi Oumani M. 2023 – Sultanat de l’Ader : l’histoire glorieuse de trois siècles de royauté !, Nigerdiaspora, https://www.nigerdiaspora.net/33-societe/18656-sultanat-de-l-ader-l-histoire-glorieuse-de-trois-siecles-de-royaute consulté le 5 août 2023.

Kriska M.A. 1999 – Contribution à l’inventaire chorologique des biogéocènoses de l’Aïr et du Tamesna nigérien, Ecole pratiques des hautes études de Montpellier.

Mahdi A. 1985 – Les Hawsa et leurs voisins du soudan central, in Histoire générale de l’Afrique, IV: L’Afrique du XIIe au XVIe siècle, p. 293‑328.

Nicolas F. 1950 – Contribution à l’étude des Touareg de l’Aïr, Mémoire de l’Institut Français d’Afrique Noire, 10, p. 459‑503.

Poncet Y. 1973 – Cartes ethno-démographiques du Niger, Etude Nigérienne, 32, 50 p.

Rossi B. 2002 – The Keita project : an anthropological study of international developpement discourses and practises in niger, University o f London, .

Rossi B. 2010 – Being and becoming Hausa in Ader, Brill, p. 113‑139.

Rossi B. 2015 – Between Sokoto and Agadez : Inter-Ethnic Hierarchy in the Nineteenth Century.

Rossi B. 2016 – The Agadez chronicles and Y Tarichi: A reinterpretation, History in Africa, 43, p. 95‑140.

Salifou A. 1991 – Histoire du Niger, in Littérature nigérienne, Notre librairie, volume. 107, p. 6‑10.

Séré de Rivières E. 1965 – Histoire du Niger, Berger-Levrault, 310 p.

Servant M. 2022 – Paléoclimatologie et Histoire des Hausas, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, inédit, 157 p.

Urvoy Y. 1934 – Chroniques d’Agadès, Journal des Africanistes, (4), p. 145‑177.

Urvoy Y. 1936 – Histoire des populations du Soudan central (Colonie du Niger), Paris, France, Larose, 350 p.