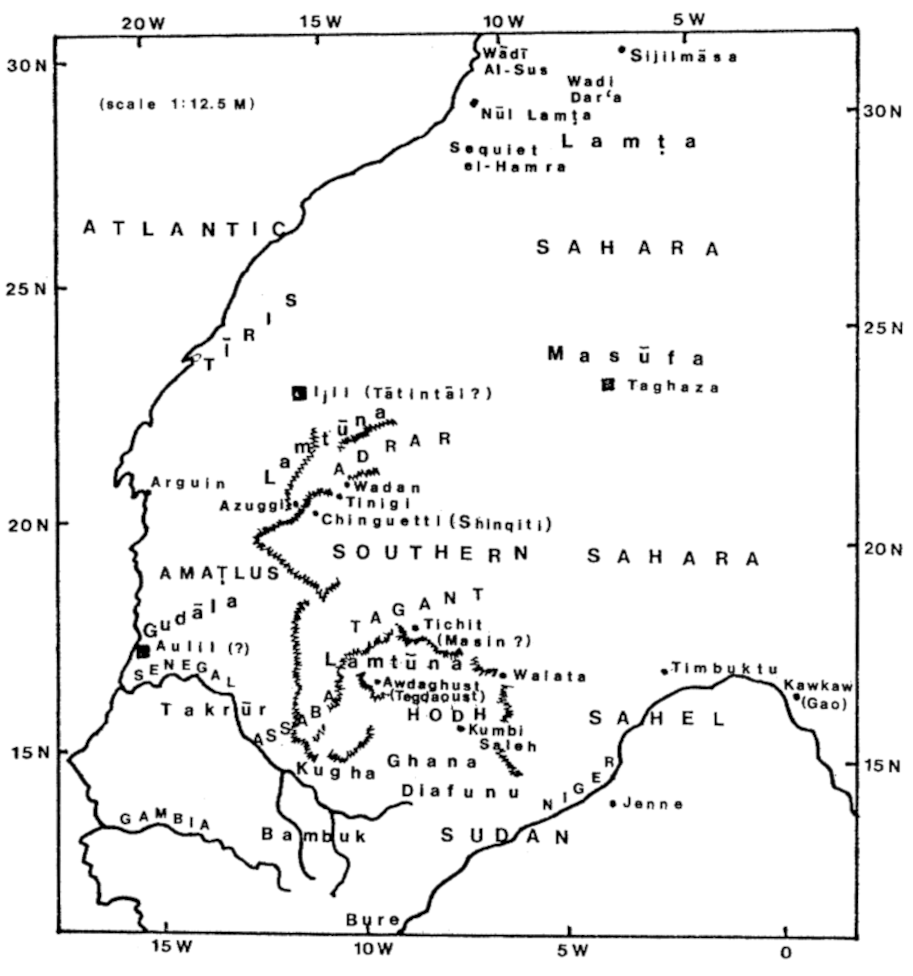

Pour la plupart des auteurs arabes médiévaux, les Masūfa ou Messufa, Imassufa, Inassufen, sont des Sanhadja, aux côtés des Gedāla et Lamtūna (Cuoq 1975). Ce sont des mulethemin, c’est à dire qu’ils portent le voile et habitent le désert. Toutes les tribus sanhadjiennes, Gueddala, Lemtuma, Messufa, Outzila, Targa, Zegaoua et Lemta, sont situées entre l’océan et Ghadamès (Baron de Slane 1982). Les Messufa peuvent être divisés en deux fractions, dont l'une, occidentale, a eu une part importante dans la fondation de l'Empire Almoravide, tandis que la fraction orientale est née sur le chemin des pèlerinages vers la Mecque et nous intéresse particulièrement ici, car elle est fondatrice de Takadda (Beltrami 1983).

L’essuf

La notion d’essuf chez les Touareg pourrait être une étymologie de Messufa. Pour Marceau Gast, cette notion est particulièrement riche, complexe et développée chez les Touaregs.

La notion d’essuf chez les Touareg pourrait être une étymologie de Messufa. Pour Marceau Gast, cette notion est particulièrement riche, complexe et développée chez les Touaregs.

L'essuf c'est l'extérieur, par rapport à la ville, la maison, la tente. Ce n'est pas seulement un lieu, c'est aussi un rapport, un certain niveau de la réalité sociale. Il y a l'essuf de la tente, du campement, de la tribu, de l'humanité. L'essuf est le milieu du silence et de la solitude, il n'est l'extérieur que dans la mesure où il est proche et menaçant dans sa proximité même. Il est évident que ce vide de solitude et de mort est hanté par des "gens de la solitude", les Kel Essuf. C’est une relation affective, psychique et cosmologique des habitants des zones désertiques avec le vide, le "non-humain" que représente pour eux le désert qui les environne (Gast cité par Gagnol 2009).

Pour Hawad, l’essuf c’est extérieur, l’espace étranger et dangereux qui s’oppose aux lieux habités et ordonnés par les hommes, ce monde de l’étrange traverse et croise l’univers domestiqué dont il est l’inévitable contre poids. Les Kel Essuf sont ceux de l’extérieur, éléments représentant un monde étranger que l’on ne peut ni identifier ni interpréter ni assimiler, s’oppose aux Kel Akal ceux du pays (Hawad 1988).

Ces descriptions peuvent très bien s’accommoder d’une population nomade qui errent dans les confins sahariens, un espace non domestique que fréquentent seulement les animaux sauvages et les créatures qui ne sont pas humaines. Pour gagner son turban le jeune Touareg doit passer une nuit dans l’essuf à la recherche d’un chameau perdu. Ces éléments suggèrent que le concept même d’essuf a pu être calqué à cet ethnonyme, le mode de vie de cette population ayant peut être été moqué ou craint aussi bien par les berbères occidentaux que par les berbères du Sahara central, car les Messufa, comme on va la voir sont situés, à l’époque médiévale entre les deux composante berbérophone, quelque part perdue, errante, étrangère à tous.

La période romaine

M’Charek a pu mettre en exergue des équivalences linguistique et phonétique entre Masofi et Masûfa, dont le premier est attesté dans des noms de personne à la période romaine. Il a recensé également trois sources des IXè et XIIè siècles qui situent de manière relativement précise au Maghreb central une tribu Masûfa apparentée aux Sanhadja. Elle vivait dans un territoire montagneux appelé « bilad Masûfa », correspondant au secteur du Djebel Titteri, dont on sait qu’il a été au moyen âge le bastion des Sanhadja sédentaires et qui a pu faire partie dans l’Antiquité de la province romaine de Maurétanie césarienne (M’Charek 2018).

M’Charek tisse ainsi un lien entre ces Masûfa sédentaires de l’antiquité et les Masûfa nomade du moyen âge attesté par les sources arabes, sur la seule ressemblance de l’ethnonyme tribale. Ce sont pourtant deux économies forts différentes qui durent être menées sur des territoires tout aussi différents, et si le passage de l’une à l’autre n’est pas impossible, il n’est pas pour autant non plus assuré. Entre les deux périodes, c’est l’avènement du chameau dont les hommes voilés détiennent assurément la longe pour participer à l’expansion du commerce saharien dès la fin de la période romaine. La période vandale du Maghreb aux IVè et Vè siècles a aussi pu pousser des fractions sanhadjiennes bien plus loin dans le désert, mais là encore les témoignages nous manquent. Il semble que seul Ibn Khaldûn évoque une émigration des Sanhadja du Tell vers le désert et qui remonterait à l’époque préislamique. Les chroniqueurs arabes nous permettent ensuite de retrouver les Masûfa, matés par Uqba Ibn Nafi au delà Sous marocain au VIIè siècle vers 681 CE, parmi lesquels il fut fait de nombreux prisonniers (Abitbol 2014).

La période médiévale

A partir de la période islamique, ils sont encore plus repoussés dans le désert, d’abord par Uqba ibn Nafi, puis au VIIIè siècle par Obeïd Allah Ibn Habhab qui s’avança au-delà du Sous pour combattre les Messufa. Ils occupent alors le grand désert qui va de Sidjilmassa à Audaghost et en sont les caravaniers principaux, ils vivaient sous la tente et habitaient le désert. Ce quasi monopole sur cette transsaharienne durera jusqu’au XVè siècle. Leurs voisins les plus porches étaient les Sanhadja Lemtuma et Gueddala localisés sur les voies plus occidentales. Les Messufa entretiennent alors le commerce notamment avec les salines de Teghaza en plein désert, qu’ils exploitent avec des esclaves du Soudan. On ne sait que peu de chose sur leurs relations avec les berbères du Sahara central, mais au IXè siècle ils perdent la main mise sur les salines au profit de Bérabich (Botte 2011). Par ailleurs il serait intéressant de suivre les relations des Messufa avec les premières caravanes zénètes qui traversées le désert, en compagnie de qui ils purent faire très certainement alliance et apprentissage réciproque pour développer le commerce transsaharien.

Au Xè siècle, Ibn Hawqal rapporte qu’ils étaient gouvernés par un roi et contrôlaient bien les routes qui reliaient l’Afrique du Nord à l’Afrique sub-saharienne, servant de guides aux caravanes qui vont de Sidjilmassa au Bilad al Sudan (Cuoq 1975). La parenté chez eux se rattache à l’oncle maternel, ils se nourrissent de laitage et de viande, imposent des droits de passage valorisant ainsi leur parfaite connaissance du désert et de l’essentielle et rare eau. Pour Al Bakri au XIè siècle, les Banū Messufa errent toujours dans un désert vide de 2 mois, c’est la durée qu’il faut pour le traverser, ce sont des nomades qui ne se fixent pas (Monteil 1968), tout en exerçant un contrôle guerrier de leur étendue migratoire qu’ils occupent entre Maghreb et Sahel (Naïmi 2017). Les Masūfa étaient proches des Lamtūna également nomades et impliqués dans le trafic caravanier transsaharien (Lazarev 2024).

La contrée entre Awdaghust et Sidjilmäsa est occupée par plusieurs tribus berbères, qui vivent isolées, sans aucun contact avec la vie urbaine, ne connaissant que des déserts peu fréquentés. Parmi ces tribus, il y a les Sharța, les Samasta, les Banū Massüfa. Ces derniers sont une importante tribu, vivant au cœur du continent, près de points d'eau peu abondants. Ces gens ne connaissent ni le froment, ni l'orge, ni la farine ; certains d'entre eux, cependant, en ont entendu la description. Leur nourriture se compose de laitage et quelquefois de viande. Ils ont de l'endurance et de la force, ce qui manque à d'autres. Ils ont un roi qui les gouverne et administre leurs affaires. Les Şanhädja l'ont en considération ainsi que les autres habitants de ces régions, parce qu’ils sont les maîtres de la route (commerciales) qui passe chez elles). Ce sont des gens remarquables par la bravoure, l'audace, l'habileté à monter les chameaux, la rapidité à la course, l'endurance, la connaissance de la configuration du sol, l'aptitude à être guide et à repérer les points d'eau sur une simple indication ou de mémoire. Ils ont un sens de l'orientation que l'on ne trouve que chez ceux qui les approchent et mènent leur genre de vie. ils ont un physique parfait, une puissance et une endurance générale aussi bien chez les femmes que chez les hommes. D'eux ou des Sanhadja nul n'a vu de leur visage autre chose que leurs yeux, car ils se voilent le visage étant enfants et grandissent ainsi. Ils considèrent, en effet, la bouche, comme une chose ignoble que l'on doit cacher comme les parties honteuses, puisque ce qui peut en sortir est aussi malodorant que ce qui sort des parties honteuses. Ils imposent des droits sur ceux qui passent chez eux pour le commerce, sur chaque chameau et sur chaque charge ainsi que sur ceux qui retournent chez eux avec de l'or (tibr), provenant du Bilald al-Sudan. Cela est un moyen de subvenir à certains de leurs besoins (Ibn Hawqal cité par Cuoq 1975).

Les Sanhadja

Les Messufa remonterait aux Branès ou berr, ils font partie plus précisément de la branche des Sanhadja voilés, la seconde race. Ils descendraient de Masuf Ibn Numan (Baron de Slane 1982). Pour Ibn Khaldoun, l’émigration des Sanhadja nomades du Tell vers le désert remonterait à l’époque préislamique. Dans leur vaste territoire saharien, ils comptaient quelque soixante-dix branches entre tribus sédentaires, Talkāta du Maghreb central avec comme fractions principales les Matennân, Ouennougha, Botūiya, Banū Mazghinna, Banū Uthmân, Banū Khalil et des tribus nomades du Sahara porteurs du voile, Lamtūna, Massūfa, Guddāla, Outrika, Tarja, Zaghâoua et Serta.

De l’oued Nun au Sahel soudanais, tout le Sahara occidental était habité, à l’époque, par les Sanhadja qui étaient divisés en plusieurs tribus. Les Lamta et les Jazula occupaient le nord de la région, limitrophe du Sous et du Draa. Nomades, ils descendaient avec leurs troupeaux jusque dans l’Adrar où ils côtoyaient les Masūfa qui servaient de guides aux caravanes de Sidjilmassa se dirigeant vers Audaghost. Cette ville était aux mains des Lamtūna, qui dominaient également l’Adrar et le Tagant mauritaniens. Ils avaient pour voisins, à l’ouest, le long de la côte atlantique, les Guddāla, qui contrôlaient les salines d’Awlil (Houdas 1900 ; Abitbol 2014).

La révolution Almoravide

La révolution Almoravide du XIè siècle est un déclencheur de la prise en main des Messufa sur le commerce transsaharien, en occupant notamment les ports du sud. Jusque là simples caravaniers et guerriers, protecteurs des caravanes, ils vont se découvrir une vocation de chefferie bien plus importante au sud du Sahara et il semble que leur expansion vers l’est et le Sahara central, soit tout à fait liée à celle de l’empire du Mali, à la suite des Almoravides. Ils deviennent ainsi les fondateurs de Walata qui jouera le même rôle que Audaghost, mais cette fois-ci au profit des Mansa du Mali. Ils seront à l’origine de la fondation de Tombouctou, et au XIIè siècle, les Messufa prendront Azuki au Sahara occidental, réoccuperont les salines de Teghaza en plein cœur du Sahara (Lewicki 1990).

La révolution Almoravide du XIè siècle est un déclencheur de la prise en main des Messufa sur le commerce transsaharien, en occupant notamment les ports du sud. Jusque là simples caravaniers et guerriers, protecteurs des caravanes, ils vont se découvrir une vocation de chefferie bien plus importante au sud du Sahara et il semble que leur expansion vers l’est et le Sahara central, soit tout à fait liée à celle de l’empire du Mali, à la suite des Almoravides. Ils deviennent ainsi les fondateurs de Walata qui jouera le même rôle que Audaghost, mais cette fois-ci au profit des Mansa du Mali. Ils seront à l’origine de la fondation de Tombouctou, et au XIIè siècle, les Messufa prendront Azuki au Sahara occidental, réoccuperont les salines de Teghaza en plein cœur du Sahara (Lewicki 1990).

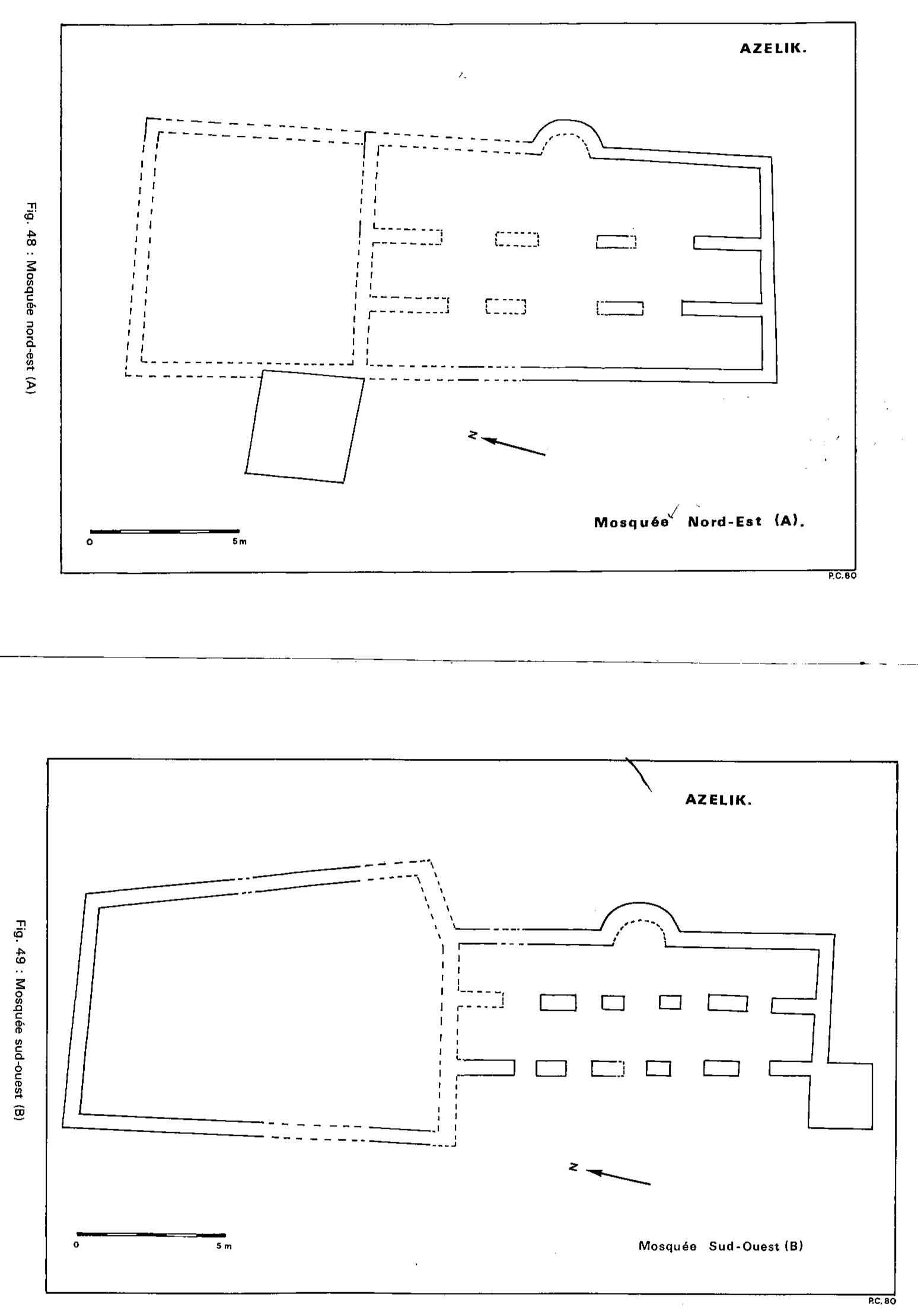

Hunwick, suggère qu’au XIè la prise de pouvoir à Gao Saney par les Berbères Masūfa Sanhadja, s'est ainsi consolidée au cours de ce siècle et se poursuivra au Sahara central au XIIè siècle, par la maîtrise de Tademekka dans les Ifoghas puis par la fondation du royaume de Tigidda (cité par Mcintosch et al. 2013). Les Messufa se seraient alliés aux roi Zuw de Gao pour y établir une dynastie somme toute éphémère, en témoigne des stèles funéraires retrouvées à Gao Saney en provenance directe d’Almeria dans la péninsule ibérique, une région sous la domination Almoravide (Hunwick 1966). En somme, ils occuperont toutes les villes au sortir du Sahara, dernières étapes des caravanes avant le pays des noirs, développant ainsi de nouvelles villes en vis à vis des anciennes cités Walata - Audaghost, Tombouctou - Djenné, Tademekka - Gao et Takadda – Maranda. Le mouvement des Almoravides mais aussi celui des Almohades, a ainsi permis aux Messufa de maîtriser toutes les voies qui mènent à l’or du Mali, devenant les protecteurs essentiels à ce trafic, ils seront ainsi encore au milieu du XIVè en très bonne place aux côtés du roi Suleiman du Mali lorsque Ibn Battūta lui rend visite en 1353 (Defrémery et Sanguinetti 1858).

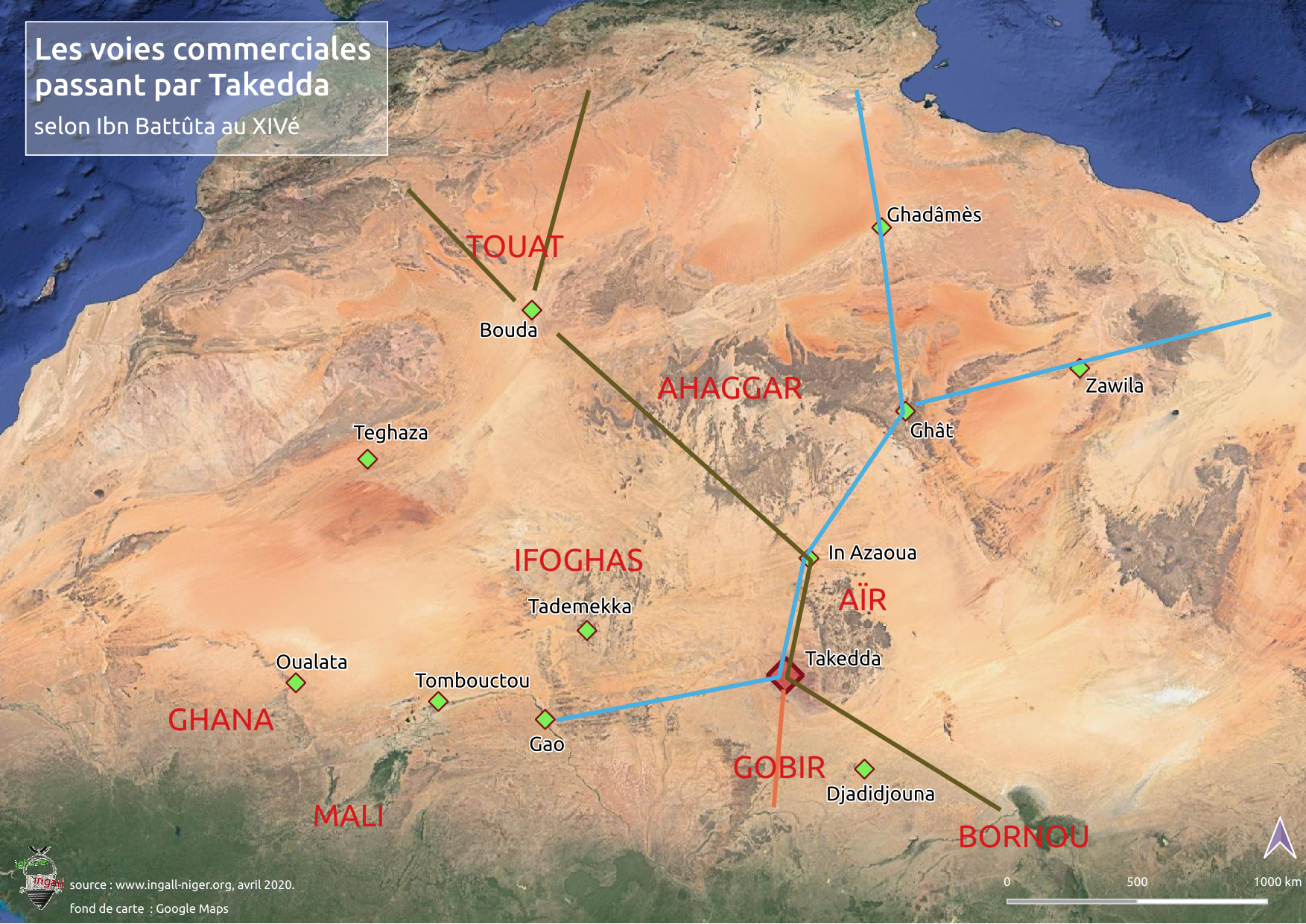

Takadda, capitale messufite du royaume de Tigidda régnera sur l’Ighazer et le sud de l’Aïr du XIIè siècle jusque vers la moitié du XVè siècle. Elle profitera de la route commerciale qui relie la boucle du Niger à l’Égypte, voie également fortement empruntée par les pèlerins de la Mecque. Une autre voie passe par Takadda, celle du Bornou reliant le Touat, qui sera aussi le chemin de retour au Maroc pour Ibn Battūta. Une production de cuivre fortement demandée par les populations de la forêt soudanaise, un petite production de sel non loin de la capitale, complèteront efficacement le revenu d’une population urbaine riche et possédant de nombreux esclaves.

Visite d’Ibn Battūta

En Ighazer, Ibn Battūta va nous donner une image plus précise des Messufa et de leur Sultan en priorité. A son arrivée au campement du Sultan Izar à une journée de marche, ce dernier, tout de bleu vêtu, vint à sa rencontre sur un cheval sans selle accompagné de ses neveux qui sont les héritiers de la chefferie, confirmant bien l’origine berbère du Sultan. Ibn Battūta logea près des tentes de la mère et de la sœur du Sultan. Lait et viande au menu tous les jours qui font écho bien entendu à l’ensemble des chroniqueurs arabes qui mentionnent cette pratique depuis plusieurs siècles déjà. On notera que le Sultan a des domestiques et non des esclaves, ce qui est une pratique qui n’a pas laissé de traces faciles à discerner dans les mœurs actuels. On notera la similitude de cette organisation politique avec celle de Tombouctou rapportée par Dédé, les Messufa administrant Tombouctou depuis la brousse par une tribu suzeraine les Imaqqasharan (Dédé 2015). De plus, les chefs des deux cités se nomment Chizar/Izar, ce qui signifie le premier d’entre nous.

En Ighazer, Ibn Battūta va nous donner une image plus précise des Messufa et de leur Sultan en priorité. A son arrivée au campement du Sultan Izar à une journée de marche, ce dernier, tout de bleu vêtu, vint à sa rencontre sur un cheval sans selle accompagné de ses neveux qui sont les héritiers de la chefferie, confirmant bien l’origine berbère du Sultan. Ibn Battūta logea près des tentes de la mère et de la sœur du Sultan. Lait et viande au menu tous les jours qui font écho bien entendu à l’ensemble des chroniqueurs arabes qui mentionnent cette pratique depuis plusieurs siècles déjà. On notera que le Sultan a des domestiques et non des esclaves, ce qui est une pratique qui n’a pas laissé de traces faciles à discerner dans les mœurs actuels. On notera la similitude de cette organisation politique avec celle de Tombouctou rapportée par Dédé, les Messufa administrant Tombouctou depuis la brousse par une tribu suzeraine les Imaqqasharan (Dédé 2015). De plus, les chefs des deux cités se nomment Chizar/Izar, ce qui signifie le premier d’entre nous.

Dans les traditions orales, les Inusufan sont les maîtres de l’Ighazer à l’orée du Sultanat de l’Ayar et nous pouvons donc nous convaincre que le Sultan Izar de Tigidda est un Messufa dont les Inusufan d’In Gall sont les descendants. La nisba même Al Masūfi que l’on trouve encore au XVIIè siècle dans les noms d’érudits d’Anisaman, renvoi bien à la migration des berbères Messufa au temps des Almoravides jusqu'au piémont de l'Aïr (Hunwick 1991).

L’islam jouera un rôle aussi important pour les Messufa. Porteurs du malékisme qui se confronte à l’ibadisme, Takadda fut sans cesse renforcée par des religieux venus de la boucle du Niger et lorsque le pouvoir politique et économique leur échappe en Ighazer, ils semblent se réfugier dans le pouvoir religieux à Anisaman, intriguant autour du nouveau pouvoir politique, le Sultan d’Agadez.

Dispersion des Messufa

La fin du royaume de Tigidda va ainsi entraîner un remaniement des populations en Ighazer. Dès le XIVè siècle des sites périphériques vont se voir renforcer au fur et à mesure que la halte commerciale de l’Ighazer décline, Tebangant et In Gall au sud, Anisaman et Agadez dans le piémont de l’Aïr.

Les Messufa, dont on connaît l’assiduité religieuse, se sont également dispersés vers Anisaman qui est désormais le centre spirituel de la région. Une partie se retrouvera également dans les tribus du pacte et du privilège qui construisirent le palais du Sultan à Agadez. Une autre aurait émigré vers l’Ader, enfin une fraction courtisane du Sultan, émigra vers l’Azawagh avec les Kel Tamezgidda (Cortier 1909 ; Nicolas 1950). En fait, déjà au XIXè siècle, une grande partie de ce qui restait de l'ancienne tribu avait été absorbée par les Ouelleminden de l'est (Beltrami 1983 ; Issaka Maga 1993). Aujourd’hui, il resteraient quelques tentes sur le territoire de l'Aïr, dispersées parmi les Kel Tesemt administrativement inclus parmi les Kel Ferwan. Les Kel Tesemt seraient d’anciens Irawelen Messufa, aujourd’hui Imghad de seconde zone pour les Kel Ferwan (Nicolas 1950). Leur nom est peut être à mettre en relation avec le sel de Tegidda n’Tesemt mais seule cette homonymie nous permet d’entretenir ce lien.

Enfin, des recherches plus précises pourront peut être tisser des liens d’avec les Kel Antessar autour de Tombouctou, que Henri Lhote intègre aux Messufa (Lhote 1955), alors qu’une tradition des Ansar les faits passer par l’Aïr au XVè siècle (communication personnelle Nasser Ansari chef des Kel Ansar), époque donc de multiples changements.

Des Banu Ghaniya

La conversion de cette tribu à la cause almoravide lui permit d’avoir une certaine prééminence sous la dynastie Almoravide. Ali Ibn Youcef el-Masufi, un de leurs chefs les plus braves, occupa une haute position à la cour de Youcef Ibn Tashfin, le premier dynaste almoravide. Il fut marié à Ghāniya, une parente de l’Emir almoravide, qui donnera deux enfants Mohammed et Yahia qui gouvernèrent à Cordoue et dans les îles Baléares (Khelifa 2010). A la chute des Almoravides, la fraction sanhadjienne des Banū Ghāniya apparentés aux Masûfa, a prolongé le règne des Sanhadja dans les îles Baléares au XIIè siècle. Ils tentèrent même de disputer le Maghreb central et l'Ifriqyia aux Almohades en s’emparant de Bijāya en 1185, de la Qalaa des Beni Hammād et d’Alger. De même qu’ils envahirent Gafsa et Qastiliya avant d’atteindre Tripoli et Tunis en 1203. En 1187, Abu Yussuf avait dû venir en personne à Tunis à la tête d’une puissante armée almohade pour chasser les Banū Ghāniya de Gabès et de Gafsa et de tout le Sud tunisien. Puis ce fut la prise des Baléares en 1202-1203 et la reconquête de l’Ifriqiya aux mains des Banū Ghāniya qu’il défit complètement vres 1205-7. Les Banū Ghāniya finirent par être battus et éliminés par l’armée almohade en 1224, et cette date marque la fin de la domination des Sanhadja au Maghreb (Abitbol 2014 ; M’Charek 2018).

L’évocation ici de cette tribu, dernière prétendante de l’héritage almoravide, rappelle une tradition orale recueillit par Boubou Hama. Un manuscrit de Madaoua préciserai qu’au temps de Moussa Ben Nassir et Youssef Ibn Tachfine, une partie des Touaregs regagne l'Aïr depuis l'Andalousie vers Astafane en Aïr et se choisirent un chef (Hama 1967). La conquête de l’Andalousie par le berbère Youssef Ibn Tachfine, se place à la fin du XIè siècle en 1091 et la fin des héritiers Almoravides au début du XIIIè siècle. S’il n’était pas à retenir le nom d’Ibn Tachfine dans ce manuscrit, mais plutôt l’époque, on pourrait voir en Tigidda une retraite pour les derniers Almoravides Banū Ghāniya défaits par ailleurs en tripolitaine ou pendant la première moitié du XIIIè siècle ils ravagèrent la région en compagnie de Qaraqûsh, incitant potentiellement des fractions Touaregs à émigrer vers le sud du Sahara (Lazarev 2020). Par ailleurs, les Banū Ghāniya ne pourraient-ils pas être les Masūfa sédentaires du Djebel Titteri, qui lors de la conquête Almoravide gagnèrent leur rang pour aller conquérir l'Andalousie aux côtés d'Ibn Tachfine ?

Références

Abitbol M. 2014 – Histoire du Maroc - Michel Abitbol, Tempus, 276 p.

Baron de Slane 1982 – Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l’Afrique septentrional (Ibn Khaldoum), Libr. Orientaliste Paul Geuthner, 2, 628 p.

Beltrami V. 1983 – Le popolazioni del Sahara meridionale e del massiccio del Aïr dalla protohistoria al medio-evo Tuareg, Institut italien pour l’Afrique et l’Orient, Année 38 (2), p. 204‑216.

Botte R. 2011 – Les réseaux transsahariens de la traite de l’or et des esclaves au haut Moyen-Âge : VIIIe-XIe siècle, L’Année du Maghreb, VII, p. 27‑59.

Cortier A. 1909 – Teguidda N Tisemt, Bulletin de la société de géographie, 20, p. 159‑164.

Cuoq J. 1975 – Recueil des sources arabes concernant l’Afrique occidentale du VIIIe au XVIe siècle, Paris, France, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 490 p.

Dédé jean-C. 2015 – Les Kel Tamasheq et la cité de Tombouctou du VIIIème au XVIème siècle, , Abidjan, Abidjan, Université de Cocody, inédit, 504 p.

Defrémery, Sanguinetti 1858 – Ibn Battuta, Le voyage au Soudan, Société asiatique, , 376‑449 p.

Gagnol L. 2009 – Pour une géographie nomade. Perspectives anthropogéographiques à partir de l’expérience des Touaregs Kel Ewey (Aïr – Niger), , Université de Grenoble I, inédit, 723 p.

Hama B. 1967 – Recherches sur l’histoire des Touareg sahariens et soudanais, Présence Africaine, 556 p.

Hawad 1988 – Caravane de la soif, Aix-en-Provence, Édisud.

Houdas O. 1900 – Tarikh es-Soudan, Ernest Leroux, , 535 p.

Hunwick J.O. 1966 – Songhay : an interpretative essay.

Hunwick J.O. 1991 – Al-ʿĀqib al-Anusammani’s replies to the question of Askias al Hajj Muhamed : the surviving fragment, Sudanic Africa, 2, p. 139‑163.

Issaka Maga A. 1993 – Le néolithique de l’Azawagh oriental (Niger) : étude de quelques collections des gisements sahariens de surface, Tome 1, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, inédit, 359 p.

Khelifa A. 2010 – « Masufa (Massoufa) » in « Encyclopédie berbère », volume. 30, p. 4676‑4678.

Lazarev G. 2020 – Le Sahara cental et oriental, in Populations et Territoires du Maghreb, VI°-XI° siècle, Académie du Royaume du Maroc.

Lazarev G. 2024 – Les Sanhaja du Maghreb Al Aqsa: de longues mouvances identifiées par leurs empreintes ethno-toponymiques.

Lewicki T. 1990 – Le rôle du Sahara et des Sahariens dans les relations entre le Nord et le Sud, in Histoire générale de l’Afrique, III: L’Afrique du VIIe au XIe siècle.

Lhote H. 1955 – Contribution à l’étude des Touareg soudanais, Bulletin de l’IFAN, 17 (3‑4), p. 334‑370.

M’Charek A. 2018 – « Sanhaja » in « Encyclopédie Berbère », Éditions Peeters, volume. 42, p. 7211‑7218.

Mcintosch S., Cissé M., Dussubieux L., Fenn T.R., Gallagher D., Smith A. 2013 – Excavations at in Gao Saney : New evidence for settlement growth, trade and the interaction ont he Niger bend in the first millenium CE, Journal of African Archaeology, 11 (1), p. 9‑37.

Monteil V. 1968 – Al Bakri un routier de l’Afrique, IFAN, 30 (1), p. 39‑116.

Naïmi M. 2017 – La dynamique des alliances ouest-sahariennes, Méditerranée-Sud, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 336 p.

Nicolas F. 1950 – Contribution à l’étude des Touareg de l’Aïr, Mémoire de l’Institut Français d’Afrique Noire, 10, p. 459‑503.