Les fêtes traditionnelles de l’Ayar, et d’In Gall en particulier, témoignent aujourd’hui d’une certaine symbiose entre rites anciens et pratiques religieuses. Néanmoins, ces dernières prennent le pas sur les premiers sans rupture brutale. C’est d’ailleurs l’une des grandes capacités de l’islam en Ayar que d’avoir su se fondre dans les coutumes locales, dont l’un des artisans est sans nul doute Al Bagdadi. Ce processus d’adaptation demeure l’un des ressorts de la résilience culturelle touarègue. Aujourd’hui encore, la revendication d’un retour aux traditions propres à cette culture reste forte, à l’image du Gani, événement à la fois festif et politique, affirmant l’identité partagée des populations du Sahara central (Claudot Hawad 1993).

Le Mouloud et le Gani

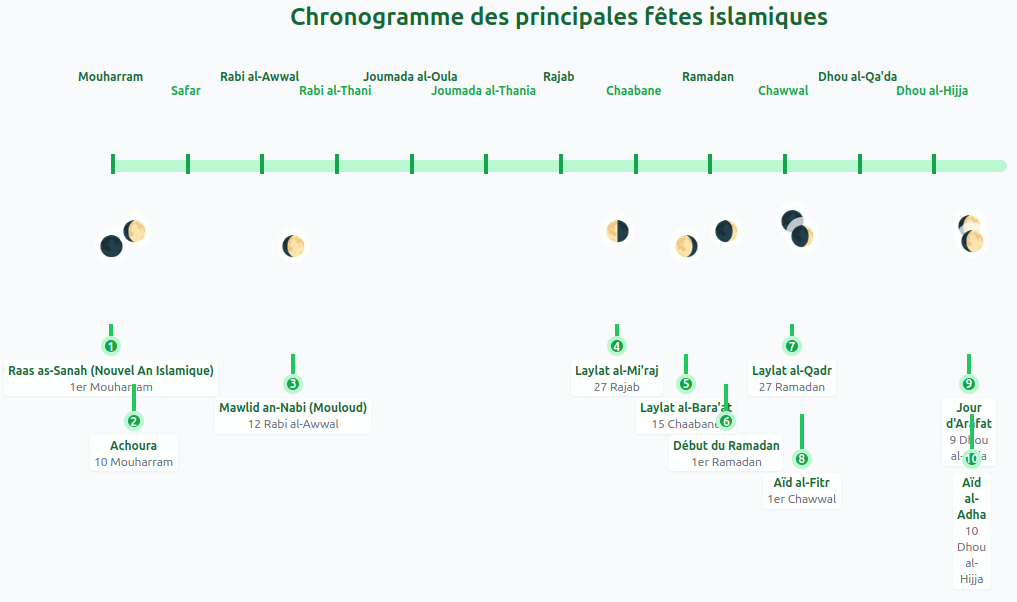

Le Mouloud marque la naissance du prophète Mohamed. Chez les Isawaghen d’In Gall, il est célébré en deux temps : le 11 ou 12 du mois lunaire de Rabiʿ al-Awwal, correspondant à la naissance physique du Prophète, puis une semaine plus tard, à l’occasion de son baptême, comme le veut la tradition. Cette célébration porte le nom d’« Al Mouloud ». Elle revêt une telle importance chez les Isawaghen d’In Gall que les enfants nés durant ce mois portent souvent des prénoms symboliques : Maouli pour les garçons et Khadija pour les filles, en référence à la première épouse du Prophète. À cette occasion, les tenues traditionnelles sont arborées avec soin : grands boubous, litham indigo, chaussures en cuir, porte-feuilles ouvragés et sabres complètent l’apparat festif.

Le Mouloud marque la naissance du prophète Mohamed. Chez les Isawaghen d’In Gall, il est célébré en deux temps : le 11 ou 12 du mois lunaire de Rabiʿ al-Awwal, correspondant à la naissance physique du Prophète, puis une semaine plus tard, à l’occasion de son baptême, comme le veut la tradition. Cette célébration porte le nom d’« Al Mouloud ». Elle revêt une telle importance chez les Isawaghen d’In Gall que les enfants nés durant ce mois portent souvent des prénoms symboliques : Maouli pour les garçons et Khadija pour les filles, en référence à la première épouse du Prophète. À cette occasion, les tenues traditionnelles sont arborées avec soin : grands boubous, litham indigo, chaussures en cuir, porte-feuilles ouvragés et sabres complètent l’apparat festif.

Dix jours avant la date célébrée de la naissance du Prophète, les marabouts entament les répétitions des éloges qu’ils réciteront lors des festivités. Chaque soir, les femmes se réunissent pour s’exercer au rythme du akanzam, leur tambourin traditionnel, qui accompagne les louanges avec un Tendé énergique et solennel. Vers 15h30, le jour de la célébration, les anciennes prennent place pour le moment d’Azirey-Zerey, marquant symboliquement l’arrivée du Prophète au monde. Le village entier résonne alors de chants joyeux et de rythmes puissants, saluant la venue du nouveau-né.

À mesure que la nuit avance, le tempo s’accélère, les tambours se font plus insistants, comme pour accompagner l’imminence de la naissance. À l’aube, dans le calme retrouvé, le « prodige » est symboliquement né. Le silence succède aux chants, la joie est intérieure, les cœurs sont apaisés. Chacun rentre chez soi, dans une atmosphère de gratitude envers le Miséricordieux. Une semaine plus tard, les festivités reprennent à l’occasion du baptême, cette fois dans une ambiance plus posée, empreinte de recueillement et de sérénité.

Aujourd’hui, en Ayar, cette célébration est souvent confondue avec la fête du Gani. Selon l’ancien calendrier touareg, le Gani est célébré le douzième jour du mois lunaire qui suit celui des razzias (aqqaten) et précède celui du faon (awjim). Cette période correspond à la transition entre la saison des pluies — durant laquelle les campements se dispersent vers les pâturages d’hivernage situés aux confins de leurs territoires — et l’automne, moment du retour vers les vallées de résidence choisies (Claudot Hawad 1993). Célébrée en divers lieux de l’Aïr et de l’Ighazer, la fête du Gani revêt une ampleur et une réputation inégalées au Niger. Les significations qui lui sont associées diffèrent selon les groupes et les régions, témoignant de la richesse symbolique et sociale de cette tradition.

Le Gani est bien souvent réduit à sa seule dimension religieuse ou à son aspect festif, ce qui occulte les significations originelles de cette cérémonie. Autrefois, il constituait un moment essentiel dans la construction et l’affirmation des relations politiques au sein de la société touarègue, impliquant aussi bien les nobles que les groupes périphériques tels que les esclaves et les forgerons. Cette dimension politique transparaît notamment dans les grands Gani organisés par des groupes majeurs comme les Ikazkazen, les Kel Tekreza, les Kel Gharous, ou encore les Kel Agalal dans l’Aïr, ainsi que par les Ifadeyen, les Kel Tamat et les Inesgamen plus au sud, dans le Tagama. Les habitants d’In Gall y occupaient naturellement une place significative (Claudot Hawad 1993). Le rite central du Gani consiste en des danses circulaires, au sein desquelles chaque fraction touarègue prend position. Ces cercles reproduisent symboliquement le corps humain, manifestant ainsi l’unité culturelle et politique du groupe.

En langue songhay, le mot Gani (ou Gáàní) signifie tout simplement « danser ». Chez les musulmans songhay de l’arc oriental du fleuve Niger, notamment à Nikki dans le Dendi béninois, le terme désigne également le festival du Mawlid (ou Gani) célébrant la naissance du prophète Muḥammad — tout comme dans l’Ayar. Pour Moraes Farias, il ne fait aucun doute que le Gani de l’Ayar fut introduit par des commerçants musulmans de langue songhay, qui diffusèrent ce festival dans d’autres régions et cultures ouest-africaines (Moraes Farias 2013). Selon les contextes, celui-ci a été interprété soit comme une fête religieuse honorant le Prophète, soit comme une célébration du pouvoir royal et du chef local, sans référence explicite à l’islam. Dans l’Ayar, ces deux modes de célébration — le mode noble-guerrier d’une part, et le mode clérical-musulman d’autre part — semblent toujours coexister lors du Gani annuel. Toutefois, la dimension cléricale et religieuse tend désormais à dominer.

La rencontre entre les deux modes de célébration du Gani — l’un d’essence noble-guerrière, l’autre d’inspiration cléricale musulmane — a très bien pu s’opérer à l’époque de l’Empire du Mali, lorsque les réseaux commerciaux sahéliens et transsahariens favorisaient la diffusion des pratiques culturelles et religieuses. La puissance politique et militaire des empires du Mali, puis du Songhay, a probablement servi de vecteur à cette propagation. À la charnière des XVᵉ et XVIᵉ siècles, l’essor du soufisme dans la région a pu jouer un rôle important dans la recomposition symbolique des rites ancestraux, permettant leur intégration dans le cadre de l’islam. L’érudit Al Bagdadi pourrait avoir été l’un des médiateurs de ce syncrétisme, contribuant à forger un lien durable entre traditions locales et spiritualité musulmane.

Le Bianou

Cette fête ancestrale débute une semaine après l’Aïd El Kebir (également appelée Tabaski ou fête du mouton) et dure vingt-trois jours. C’est le mois de Bianou, période durant laquelle tous les enfants qui naissent sont traditionnellement nommés Bianou. Selon les religieux d’Agadez, cette célébration remonterait à la nuit des temps, à l’époque du déluge. Le Bianou serait, disent-ils, une manifestation de joie annonçant la fin des pluies diluviennes (Souleymane 1992 ; Aboubacar Touraoua 2013). La fin de la fête coïncide également avec le jour de l’Achoura, qui commémore le passage de Moïse à travers la mer Rouge avec le peuple d’Israël, marquant la victoire de Dieu sur le Pharaon.

Cette fête ancestrale débute une semaine après l’Aïd El Kebir (également appelée Tabaski ou fête du mouton) et dure vingt-trois jours. C’est le mois de Bianou, période durant laquelle tous les enfants qui naissent sont traditionnellement nommés Bianou. Selon les religieux d’Agadez, cette célébration remonterait à la nuit des temps, à l’époque du déluge. Le Bianou serait, disent-ils, une manifestation de joie annonçant la fin des pluies diluviennes (Souleymane 1992 ; Aboubacar Touraoua 2013). La fin de la fête coïncide également avec le jour de l’Achoura, qui commémore le passage de Moïse à travers la mer Rouge avec le peuple d’Israël, marquant la victoire de Dieu sur le Pharaon.

L’organisation de la fête est divisée en deux groupes, à l’est et à l’ouest. Chacun est dirigé par un Tambari, assisté d’un Girima et d’un Agholla, dont le rôle est de coordonner les différentes étapes de la manifestation. Il s’agit, en réalité, d’une reconstitution locale et temporaire de la chefferie traditionnelle des Touaregs de l’Aïr. La fête se tient principalement à Arlit, In Gall et Agadez, où elle revêt une importance bien plus grande que dans le reste du Niger. Les hommes rythment la célébration en frappant trois ou quatre tambari (gros tambours), chacun produisant un son distinct. Les femmes et les jeunes, envoûtés par les percussions, accompagnent avec l’akanzam (petit tambourin), et la danse devient inévitable. Tous arborent leurs plus beaux habits, boubous éclatants et parures raffinées, criant ou souriant pour exprimer leur joie.

À mesure que la ville s’est étendue vers l’est et l’ouest, deux factions rivales ont vu le jour, s’affrontant, dit-on, à l’origine à cause d’enlèvements de femmes. Depuis lors, la coutume veut que les descendants de ces deux clans évitent de se croiser durant les parades. Si toutefois une rencontre a lieu, elle donne lieu à des joutes oratoires et musicales, véritable duel symbolique entre les groupes. Pendant la fête de Bianou, le sultan et sa cour arborent leurs turbans d’indigo et paradent à cheval, montures richement harnachées pour l’occasion. À la tombée de la nuit, chacun regagne son foyer pour le repas du soir, avant que les cortèges ne se reforment. Les soirées se prolongent alors dans les rues, rythmées de chants et de danses, jusque tard dans la nuit. Cette effervescence culmine au dixième jour de la nouvelle année islamique. Ce jour-là, toute la population d’Agadez, parée de ses plus beaux atours, se joint à l’un ou l’autre des deux cortèges. Au crépuscule, ces processions quittent la ville au son des tambours de guerre et des tambourins, en direction des tumulus funéraires d’Alarcess. À l’aube, après une veillée rituelle, les deux groupes se dispersent et regagnent séparément la ville. Les guerriers, le turban relevé en crête de coq, brandissent leurs lances avec fierté. Certains participants se parent d’habits extravagants, voire grotesques. La foule, quant à elle, agite drapeaux et palmes en guise d’armes symboliques, ponctuant leur marche de clameurs, d’invectives et de paroles parfois crues. Pendant trois jours, cette procession parcourt chaque quartier, chassant les mauvais esprits dans une mise en scène qui reprend, presque trait pour trait, les séquences de l’ancien pèlerinage appelé Tagdudt (Morin-Barde et Hawad 1985).

L’origine de la fête de Bianou demeure sujette à plusieurs interprétations, issues de traditions orales et de lectures historiques variées. Certaines narrations la font remonter à l’arrivée des Arabes venus de Ghadamès et de Misrata à Agadez, introduisant avec eux des pratiques culturelles et religieuses nouvelles. D'autres voix affirment que le Bianou prend racine dans un épisode biblique et coranique : la fin du déluge à l'époque du prophète Noé. Une troisième hypothèse suggère que la fête symbolise l’accueil triomphal que les habitants de Médine auraient réservé au prophète Mohamed lors de son arrivée le 18 juin 622, événement connu sous le nom de l’Hégire.

D’autres traditions locales proposent une lecture politique de la fête : les deux groupes qui s’affrontent symboliquement durant le Bianou représenteraient les deux grandes entités ayant historiquement dirigé Agadez et sa région, l’une à l’Est, l’autre à l’Ouest. Suzanne Bernus avance dès les années 1970 l’hypothèse d’une telle division spatiale et politique de la ville (Bernus 1972). On y voit alors la réminiscence d’une opposition ancienne entre les Touaregs de l’Aïr et ceux de l’Ighazer, deux ensembles qui, entre les XVᵉ et XVIᵉ siècles, se seraient affrontés bien au-delà de simples joutes oratoires ou musicales. Dans ce contexte, le sultan aurait joué un rôle central de médiateur, tentant de réunir ces forces rivales. La fête de Bianou devient ainsi un moment privilégié de rapprochement. Elle offre l’occasion aux factions antagonistes de cohabiter, de renouveler leur solidarité, et de réaffirmer symboliquement la nécessité d’une unité politique et sociale (Morin-Barde et Hawad 1985).

D’autres traditions locales proposent une lecture politique de la fête : les deux groupes qui s’affrontent symboliquement durant le Bianou représenteraient les deux grandes entités ayant historiquement dirigé Agadez et sa région, l’une à l’Est, l’autre à l’Ouest. Suzanne Bernus avance dès les années 1970 l’hypothèse d’une telle division spatiale et politique de la ville (Bernus 1972). On y voit alors la réminiscence d’une opposition ancienne entre les Touaregs de l’Aïr et ceux de l’Ighazer, deux ensembles qui, entre les XVᵉ et XVIᵉ siècles, se seraient affrontés bien au-delà de simples joutes oratoires ou musicales. Dans ce contexte, le sultan aurait joué un rôle central de médiateur, tentant de réunir ces forces rivales. La fête de Bianou devient ainsi un moment privilégié de rapprochement. Elle offre l’occasion aux factions antagonistes de cohabiter, de renouveler leur solidarité, et de réaffirmer symboliquement la nécessité d’une unité politique et sociale (Morin-Barde et Hawad 1985).

L’origine de cette fête demeure inconnue, selon Zeltner, mais elle aurait toujours été célébrée à Agadez. Il souligne également l’absence d’intervention des marabouts dans son déroulement, ainsi que l’exclusion des femmes de cette partie des festivités (Zeltner 1914).

L’anthropologue Franz de Zeltner assiste au Bianou à Agadez en 1911, une célébration qui, cette année-là, coïncide avec le 31 décembre, correspondant au neuvième jour du mois de Mouharram, premier mois de l’année musulmane. Lors du retour d’Alarcess, les deux groupes rivaux se reforment et progressent de place en place, tandis que les tambours résonnent avec une intensité croissante. Autour d’eux, les jeunes hommes courent, hurlent, chantent, brandissent des palmes et simulent l’ivresse dans une frénésie collective. Ce comportement, noté avec étonnement par Zeltner, mérite en effet d’être souligné dans un contexte culturel où l’usage de boissons fermentées est absent et où la sobriété est traditionnellement érigée en valeur. L'anthropologue précise d’ailleurs que plusieurs notables locaux ont confirmé cette attitude festive, relevant d’une licence exceptionnelle propre à cette journée. Dans les rues d’Agadez, les jeunes défilent au rythme des tambours, et jouissent d’un droit coutumier singulier : ils peuvent s’emparer de toute denrée portée en public sans avoir à la payer. En revanche, ce jour-là, les femmes et les jeunes filles nubiles restent confinées à l’intérieur, ne prenant pas part à la déambulation publique (Zeltner 1914).

Franz de Zeltner rapporte également qu’il y a quelques années encore, lors de la nuit passée à Alarcess, les jeunes gens se confectionnaient des armes factices – lances et sabres – à partir de palmes. Le lendemain, à l’aube, ils se divisaient en deux troupes, dont l’une était placée sous le commandement symbolique du Sultan d’Agadez. Ces groupes s’affrontaient alors dans une joute violente, mimant un véritable combat. Les coups portés étaient parfois si acharnés que des blessures sérieuses, voire des morts, pouvaient survenir. Cependant, ces incidents n’entraînaient aucune sanction ni compensation : ils étaient perçus comme faisant partie intégrante du rituel (Zeltner 1914).

Là encore, il semble plausible que la fête de Bianou puise ses origines dans des rites anciens, bien antérieurs à l’islamisation de la région. Laurent Gagnol souligne que, chez les Touaregs, les joutes symboliques – qu’elles soient oratoires, musicales ou même mimées – constituent sans doute une manière ritualisée de réguler les tensions sociales, en évitant qu’elles ne dégénèrent en véritables affrontements, qu’ils soient individuels ou collectifs. Ces joutes s’inscrivent dans un cadre festif et symbolique, centré notamment sur les thèmes de la fécondité et du renouvellement.

Là encore, il semble plausible que la fête de Bianou puise ses origines dans des rites anciens, bien antérieurs à l’islamisation de la région. Laurent Gagnol souligne que, chez les Touaregs, les joutes symboliques – qu’elles soient oratoires, musicales ou même mimées – constituent sans doute une manière ritualisée de réguler les tensions sociales, en évitant qu’elles ne dégénèrent en véritables affrontements, qu’ils soient individuels ou collectifs. Ces joutes s’inscrivent dans un cadre festif et symbolique, centré notamment sur les thèmes de la fécondité et du renouvellement.

Le dattier, plante essentielle dans les sociétés sahariennes, devient ici un puissant symbole de fertilité : ses palmes, coupées pour être brandies lors des danses du Gani et du Bianou, accompagnent les célébrations du renouveau des saisons et de l’entrée dans une nouvelle année, marquée par le mois de Bianou.

Les traditions orales des Kel Owey rapportent qu’au mois suivant, appelé aqqatan, s’organise un jeu entre jeunes gens, notamment entre filles et garçons de quartiers ou campements différents. Ce jeu consiste à simuler des rezzous et des contre-rezzous (raids). À la nouvelle lune, certains jeunes vont frapper sur les tentes des autres en criant tammogham ! (« Vous êtes pillés ! »), avant de s’enfuir pour éviter d’être rattrapés. Le groupe agressé répond par téfegam ! (« Vous êtes découverts ! »), puis se lance à leur poursuite dans l’espoir de les arroser. Une fois cette mise en scène achevée, tous se rassemblent pour chanter jusqu’à l’aube (Gagnol 2009).

Tout comme dans le Gani, la fête du Bianou porte en elle les traces profondes d’un double enracinement politique et culturel, caractéristique des sociétés touarègues de l’Ayar. Ces fondements ont pu être subtilement réorientés ou tempérés par l’islam, au fil de son implantation progressive dans la région. La période de formation du Sultanat d’Agadez, aux XVᵉ et XVIᵉ siècles, apparaît comme un moment charnière particulièrement propice à de telles évolutions. C’est en effet dans ce contexte d’unification politique et religieuse que les anciens rites ont pu être réinterprétés, intégrés ou adaptés aux nouvelles formes d’autorité – notamment à travers la figure du sultan, médiateur symbolique entre les différentes factions, et artisan d’une cohabitation rituelle renouvelée.

Le Carême et la Tabaski

Le carême se déroule à In Gall comme dans tous les pays musulmans. En effet, les musulmans s’abstiennent de manger et de boire pendant toute la journée, et cela durant 29 ou 30 jours. C’est le mois de Ramadan, appelé Izoum en Tasawaq. Les marabouts récitent les éloges du Prophète, pendant que les hommes et les femmes chantent et dansent en parallèle de ces mêmes louanges. Les mets les plus savoureux sont préparés et apportés aux différents lieux de lecture.

Le carême se déroule à In Gall comme dans tous les pays musulmans. En effet, les musulmans s’abstiennent de manger et de boire pendant toute la journée, et cela durant 29 ou 30 jours. C’est le mois de Ramadan, appelé Izoum en Tasawaq. Les marabouts récitent les éloges du Prophète, pendant que les hommes et les femmes chantent et dansent en parallèle de ces mêmes louanges. Les mets les plus savoureux sont préparés et apportés aux différents lieux de lecture.

Le lendemain matin, a lieu le grand rassemblement à la vieille mosquée du village, digne d'accueillir la lecture du Saint Coran, afin d’implorer Dieu de faire descendre sa clémence, sa bienfaisance et sa paix sur la région, voire sur tout le pays. Pendant cette lecture, une équipe est envoyée dans la palmeraie d’In Gall pour y sélectionner quatre branches de palmier, qui marqueront la fin de la fête. Cette clôture est accomplie par des sages, sous le regard pétillant de la foule, qui souhaite déjà revivre cette fête l’année suivante. Alors, la nuit tombée, un silence profond et lourd s’abat sur le village, empreint de fatigue et de nostalgie.

La fête de la Tabaski, Tafaské en Tasawaq et en Tamasheq, ou fête du mouton, se déroule chaque année au mois de Dhu al-Hijja (Jilhadji). C’est une fête musulmane dont le nom arabe rappelle que ce mois est celui où les musulmans accomplissent l’un des cinq piliers de l’islam : le Hadj, le pèlerinage à La Mecque. Au cours de cette fête, chaque musulman adulte doit égorger un mouton, en souvenir du prophète Ibrahim. Très âgé, Ibrahim eut enfin un fils unique, Ismaël. Il jura alors qu’il accomplirait tout ce que Dieu lui demanderait. Un jour, il rêva que Dieu lui ordonnait de sacrifier son fils. Il raconta cela à Ismaël, qui lui répondit d’obéir à la volonté divine. De bon matin, Ibrahim fit laver et habiller son fils, puis l’emmena. Il lui demanda de s’allonger, l’attacha comme un animal et tenta de l’égorger. Mais le couteau ne coupa pas. Fâché, Ibrahim le jeta sur un caillou, que le couteau trancha net. Il le reprit, étonné : « Tu coupes le caillou, mais tu ne peux pas trancher la gorge ? » Il tenta à nouveau, sans succès. C’est alors qu’un ange apparut et lui apporta un mouton en remplacement d’Ismaël. Voilà pourquoi, en souvenir de cet acte de foi, chaque musulman qui en a la capacité sacrifie un mouton à cette période.

Fourfourou

En 1911, Fourfourou eut lieu le 1er mars. Ce jour-là, dans l’après-midi, le sultan d’Agadez sortit à cheval de son palais, entouré de tous les dignitaires de la ville, accompagnés des joueurs de tam-tam et de flûte, ainsi que de son peuple paré de ses plus beaux vêtements. Nombreux sont ceux qui portaient des palmes dont on avait retiré le limbe, ne gardant que la nervure centrale. Avec le sultan en tête, le cortège quittait la ville par l’ouest et se dirigeait vers une petite élévation appelée Toulomba, où subsistaient les ruines de maisons en briques crues. Le cortège en faisait alors deux fois le tour au pas. Pendant ce temps, des cavaliers se détachaient du groupe principal pour exécuter une sorte de fantasia. L’un, protégé par un bouclier, partait au galop, poursuivi par un autre qui lui lançait une javeline faite par la nervure de palme. Cet exercice était répété plusieurs fois, tandis que le cortège poursuivait son avancée sans interruption. Une fois les deux tours achevés, le cortège regagnait la ville dans le même ordre. Zeltner, qui observa cette cérémonie, ne parvint pas à en recueillir la signification exacte. Il note que les habitants affirmaient qu’elle avait toujours existé, sans toutefois pouvoir dire ce que Toulomba représentait autrefois (Zeltner 1914).

Fourfour, en langue songhay, signifie « jeter » ou « lancer », et pourrait correspondre à un rite inaugural marquant le début du Gani. À Agadez, les trois figures les plus importantes de la ville – le Sultan, le Turawa et le Dan Galadima – accomplissent un geste symbolique en lançant chacun, à trois reprises, une palme de palmier dattier en direction du boucher, qui se défend à trois endroits emblématiques : la grande mosquée, Tawayan Sarki (la place du chef) et le Sultanat. Après ces joutes rituelles, la foule converge vers Bongon Maouli (le mur de Maouli), où l’annonce officielle du début du Gani est faite. Cette cérémonie marque également l’ouverture de la semaine du Mouloud, célébrant la naissance du Prophète (communication personnelle du Sultanat). Néanmoins, le 1er mars 1911 correspond au 29 Rabi' al-Awwal qui est proche de la fin du mois, une période sans événement religieux majeur connu.

Tendé Kaina

Références

Aboubacar Touraoua A. 2013 – Le Sultanat Touareg de l’Aïr, inédit.

Bernus S. 1972 – Henri Barth chez les Touaregs de l’Aïr, Études nigériennes, Niamey, Centre nigérien de recherche en sciences humaines, 195 p.

Claudot Hawad H. 1993 – Gani : la politique touarègue en spectacle - Persée, Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée, (62‑63), p. 211‑223.

Gagnol L. 2009 – Pour une géographie nomade. Perspectives anthropogéographiques à partir de l’expérience des Touaregs Kel Ewey (Aïr – Niger), Université de Grenoble I, inédit, 723 p.

Moraes Farias P.F. de 2013 – Bentyia (Kukyia), Afriques (en ligne), 4, http://journals.openedition.org/afriques/1174.

Morin-Barde M., Hawad M. 1985 – « Agdud » in « Encyclopédie berbère », Editions Peeters, volume. 2, p. 246‑248.

Zeltner Fr. de 1914 – Les Touareg du sud, The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 44, p. 351‑375.

Souleymane M. 1992 – Bianou, une passion, une fête, film 18 mn.

| Bianou, une passion une fête - Souleymane MAHAMAN - 1992 - 18mn | Bianou - In Gall - décembre 2015 |

|

|

|

|

|

|