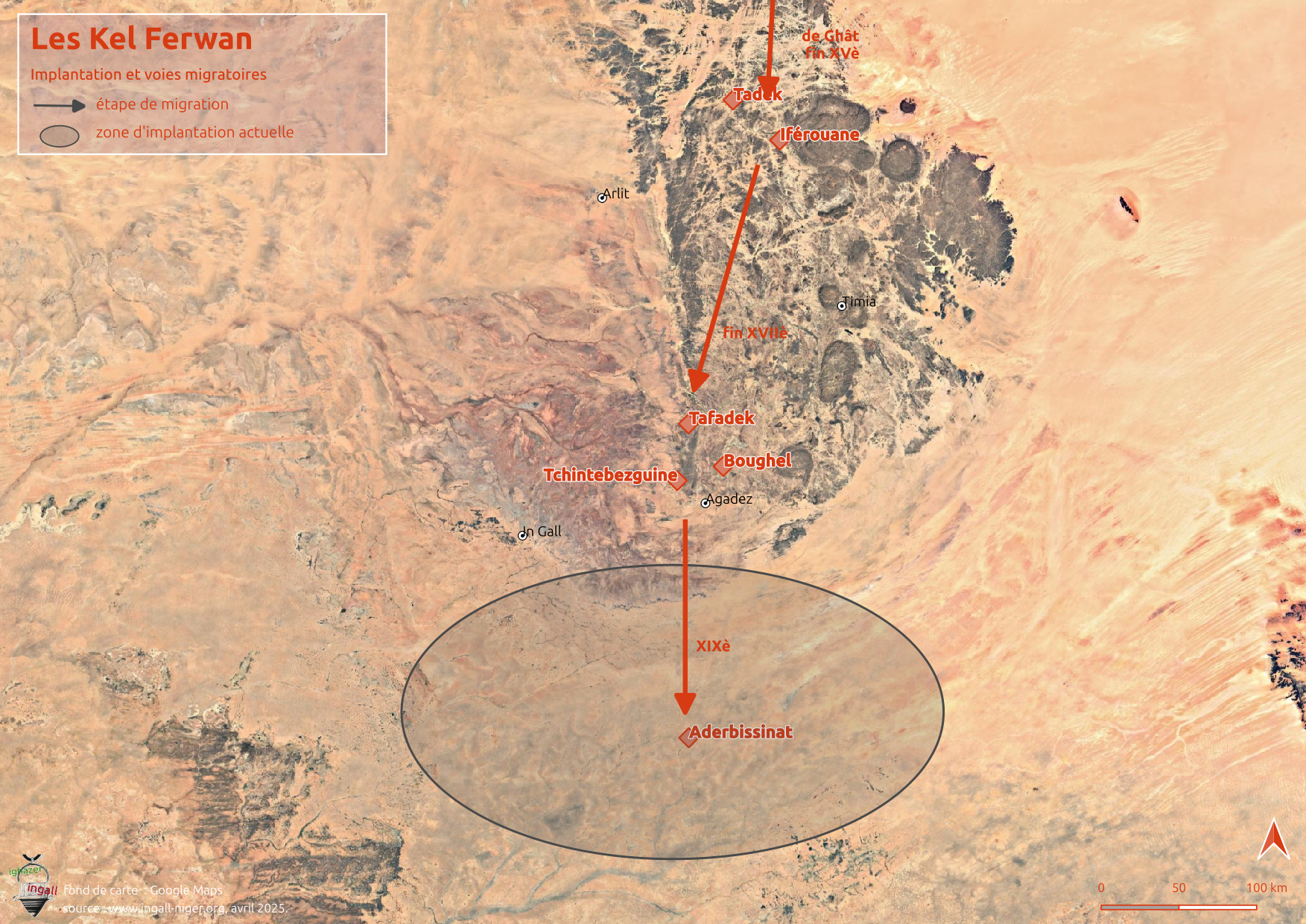

L'origine du groupement des Kel Ferwan prend sa source près du village d'Iférouane, au nord des montagnes de l’Aïr, dans la vallée d'Aghazer, située à l’est de celle de Tin Taghodé, où une grande quantité de mil est récoltée et où l’on trouve de nombreux dattiers (Barth 1863). Ce ne serait que récemment, aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, qu’ils se seraient déplacés autour de la capitale du sultanat de l'Ayar, devenant ainsi le bâton d’un sultan sans armée. Dans certaines sources écrites, on trouve le nom de Kel Aghazer pour les désigner, le nom de Kel Ferwan leur ayant été attribué plus tardivement par les colons français, « ceux d’Iférouane », qui prit son origine de Tanasfarouat, celle d’Iférouane, autre dénomination de la reine originelle des Kel Ferwan.

Origines et légendes

Les Kel Ferwan auraient été menés par une femme nommée Sabannas, qui s'installa dans la vallée d'Aghazer et fonda le village aujourd'hui connu sous le nom d'Iférouane. Certains récits évoquent trois sœurs qui quittèrent un jour leur pays natal, l’oasis libyenne d’Awjila, et vinrent s’installer dans la région. Chacune d’elles aurait épousé un homme parmi les indigènes, et de ces unions seraient issues les trois tribus importantes de la confédération (Hama 1967). La reine Sabannas, qui serait issue des Isheriffens, assura la lignée noble des Irawatan, et les deux sœurs donnèrent naissance aux tribus Iberdiyanan et Ikaokan. Les Kel Ezzil seraient également issus des descendants de Sabannas, c’est pour cela qu’ils sont considérés comme nobles (Aboubacar et al. 2025).

Les Kel Ferwan auraient été menés par une femme nommée Sabannas, qui s'installa dans la vallée d'Aghazer et fonda le village aujourd'hui connu sous le nom d'Iférouane. Certains récits évoquent trois sœurs qui quittèrent un jour leur pays natal, l’oasis libyenne d’Awjila, et vinrent s’installer dans la région. Chacune d’elles aurait épousé un homme parmi les indigènes, et de ces unions seraient issues les trois tribus importantes de la confédération (Hama 1967). La reine Sabannas, qui serait issue des Isheriffens, assura la lignée noble des Irawatan, et les deux sœurs donnèrent naissance aux tribus Iberdiyanan et Ikaokan. Les Kel Ezzil seraient également issus des descendants de Sabannas, c’est pour cela qu’ils sont considérés comme nobles (Aboubacar et al. 2025).

Certaines légendes rapportent que les Kel Ferwan seraient originaires de la mer Rouge. Le lieutenant Jean évoque aussi une origine égyptienne en lien avec La Mecque à travers la confédération des Aboujali (Jean 1909). Une autre version raconte que Sabannas serait partie d’Égypte alors qu'elle était enceinte et aurait donné naissance à Mohammed Sabannas, premier Tambari des Kel Ferwan. L’ensemble des origines plus orientales que le Fezzan est généralement impossible à retracer et reflète davantage un attachement récent de la tradition orale, qui tente d’inclure la renommée des premiers musulmans à son ascendance. D’autres traditions cherchent à légitimer le territoire actuel des Kel Ferwan : « arrivée à Aderbissinat, elle frappa trois fois le tambour de guerre pour proclamer que cette région, d’Iférouane à Aderbissinat, était sa dot ».

L’origine féminine, ici revendiquée par les Touaregs, est liée à la matrilinéarité pratiquée jusqu’au XVIIᵉ siècle au moins, mais qui reste profondément ancrée culturellement dans le monde berbère. La légende des trois sœurs, dont l’aînée était montée sur un chameau mâle, symbolise une Temonokalin, une femme investie des pouvoirs d’un chef touareg. Ce pouvoir aurait pu être acquis à travers les alliances matrimoniales des Imanan de Ghât, qui s’unissaient avec les femmes nobles des composantes touarègues influentes de la région afin que leurs enfants acquièrent davantage de légitimité pour contrôler le pouvoir. Au XIXᵉ siècle, il existait encore une Cheikha chez les Touaregs fezzanais Ihéhaouen (Duveyrier 1864). Cela pourrait établir un lien entre les récits légendaires et la réalité historique d’une reine qui s’expatrie, rappelant bien entendu le périple similaire de la reine Tin Hinan en Ahaggar au IVᵉ siècle.

Avant l’Aïr

L'origine des tribus nobles des Kel Ferwan semble être les Ajjers, avec des parentés plus affirmées avec les Uraghen pour la partie féminine et les Imanan de cette région, ces derniers étant des Chérifs venus de Fès. Les Uraghen seraient originaires du Fezzan et auraient émigré vers l’Azawad à une période difficile à préciser, mais que l’on peut situer temporairement à une époque antéislamique, rapprochant ainsi chronologiquement les reines légendaires et accompagnant de possibles mouvements berbères vers la boucle du Niger, comme ceux des Lemta qui atteignirent le Songhay.

À l’abandon de Tademekka-Essouk vers 1400 (Nixon 2013), un mouvement inverse s’exerce, voyant les anciens occupants de Tademekka-Essouk se réfugier sur les massifs sahariens. En particulier, les Imanan, famille sultanienne et chérifienne de la période idrisside, les Ifoghas, tribu maraboutique dont les fractions initiales composaient une partie des habitants de Tademekka-Essouk, ainsi qu’une partie des Uraghen, l’autre partie restant dans l’Azawad à l’est de Tombouctou (Duveyrier 1864). On notera par ailleurs que c’est également à cette période qu’arrive à Agadez le sultan Yunus, vers 1405, issu de la tribu maraboutique des Kel Sattafan, de l’Adrar des Ifoghas.

En Ahaggar et Ajjers, les Imanan s’approprièrent donc le pouvoir. On peut imaginer sans peine que cela put créer des remous parmi les populations autochtones – dont on ne sait pourtant pas grand-chose – allant potentiellement jusqu’à en pousser certaines à migrer vers l’Aïr, les Imanan étant réputés dans les traditions actuelles pour leur despotisme. La pratique de marier les femmes nobles des tribus en place se poursuivant, celles-ci transmettaient, à leur répudiation, la lignée chérifienne à travers leur descendance. La reine Sabannas pourrait bien être l’une de ces femmes nobles, probablement Uraghen, ramenant ainsi la sainte lignée dans sa tribu au cours du XVᵉ siècle.

À Ghât, la presque totalité du foncier appartient aux femmes, suite à une attribution des domaines fonciers par les Imanan aux femmes des tribus les plus nobles : Uraghen pour la plaine de Ighargharen, Imanghasaten dans la vallée de Tikkammalt, ainsi qu’à d’autres tribus (Duveyrier 1864). Ce fait peut faire écho à l’appropriation du sol que la légende de la reine Sabannas évoque, en faisant de cette région sa dot à son arrivée en Aïr.

Arrivée en Aïr

La reine et ses suivants seraient arrivés en Aïr vers la fin du XVᵉ siècle ou un peu plus tard, au début du XVIᵉ siècle (Casajus 1981 ; Hamani 1989). Dans la tradition rapportée par De Geyer, sans doute empruntée au lieutenant Jean, l’arrivée de Sabannas au nord de l’Aïr suivit de peu celle du sultan de l’Aïr Youssouf (Jean 1909 ; Aboubacar et al. 2025), qui régna 16 ans dans la seconde moitié du XVᵉ siècle (1462–1478). Bouhamid Azouhour, rappelé à Dieu le lundi 20 mai 2024 à l’âge de 94 ans, était, selon la tradition, le 54ᵉ chef de groupement des Kel Ferwan (Aboubacar et al., 2025). En près de 550 ans, il y aurait donc eu, en moyenne, un chef par décennie, ce qui apparaît très similaire à la liste royale de succession du sultanat d’Agadez, qui compte aujourd’hui 53 sultans. Ce fait tisse un lien entre le sultanat de l’Aïr et les Kel Ferwan dès le XVᵉ siècle, même si l’on peut y voir une forme de mimétisme entre ces dénombrements de chefs, voire une appropriation tardive de ce nombre par les Kel Ferwan, car ils ne possèdent aucune liste de chefs remontant au-delà d’un siècle.

La reine et ses suivants seraient arrivés en Aïr vers la fin du XVᵉ siècle ou un peu plus tard, au début du XVIᵉ siècle (Casajus 1981 ; Hamani 1989). Dans la tradition rapportée par De Geyer, sans doute empruntée au lieutenant Jean, l’arrivée de Sabannas au nord de l’Aïr suivit de peu celle du sultan de l’Aïr Youssouf (Jean 1909 ; Aboubacar et al. 2025), qui régna 16 ans dans la seconde moitié du XVᵉ siècle (1462–1478). Bouhamid Azouhour, rappelé à Dieu le lundi 20 mai 2024 à l’âge de 94 ans, était, selon la tradition, le 54ᵉ chef de groupement des Kel Ferwan (Aboubacar et al., 2025). En près de 550 ans, il y aurait donc eu, en moyenne, un chef par décennie, ce qui apparaît très similaire à la liste royale de succession du sultanat d’Agadez, qui compte aujourd’hui 53 sultans. Ce fait tisse un lien entre le sultanat de l’Aïr et les Kel Ferwan dès le XVᵉ siècle, même si l’on peut y voir une forme de mimétisme entre ces dénombrements de chefs, voire une appropriation tardive de ce nombre par les Kel Ferwan, car ils ne possèdent aucune liste de chefs remontant au-delà d’un siècle.

Les premiers pas des Kel Ferwan en Aïr entraînèrent naturellement des tensions avec les groupes déjà en place. Le lieutenant Jean a recueilli une tradition rapportant une première désobéissance des Kel Ferwan, qui remonterait à six cents ans, soit au début de leur arrivée en Aïr. Ils se rendirent alors chez les Kel Gress, qu’ils avaient déjà vaincus, et, pour se venger du sultan et des Kel Owey, qui ne semblaient pas leur accorder suffisamment de considération, ils refusèrent de participer à la défense de l’Aïr contre une invasion venue du Bornou (Jean 1909). Ce fait tend à montrer que l’installation des Kel Ferwan s’est faite en repoussant une partie des Kel Gress vers le sud.

Au milieu du XVIIᵉ siècle, l’ensemble du Sahara central était dirigé par les Imanan de Ghât, avec leur garde rapprochée composée des Arabes Imanghasaten targuisés (Hamani 1989). Régnait alors le sultan Goma, tout aussi omnipotent que ses prédécesseurs. À l’assassinat de Goma, les Uraghen, renforcés par leurs frères de l’Azawad, contribuèrent à renverser définitivement les Imanan, qui restèrent des sultans sans peuple, leur qualité de Chérifs étant la seule considération qui leur restait aux yeux des Touaregs (Duveyrier 1864). Les femmes Imanan ont conservé leur titre de Temonokalin – femmes royales – et le sang Imanan, transmis par les femmes, est ainsi très répandu parmi les Touaregs, leur conférant le titre de Chérif.

Les Imanan se réfugièrent alors chez les souverains d’Agadez, leurs parents et alliés, tous issus de la noblesse de Tademekka-Essouk. Les Kel Ferwan, n’ayant pas participé au coup de main des Uraghen, restèrent attachés aux Imanan et furent probablement rejoints par une partie des Taïtoq, qui s’établirent dans la vallée de Faodet. Si, en Ajjers, les Uraghen prirent la suzeraineté de la région, une scission se produisit avec les Kel Ahaggar, dont la suzeraineté fut désormais détenue par les Kel Rhela, qui soutenaient les Imanan. La partie des Taïtoq ayant émigré en Aïr formera les Kel Fadey, rejoignant ainsi les soutiens des Imanan, tout comme les Ihadaharen (Duveyrier 1864 ; Gast 2001). D’ailleurs, la tradition des Kel Ferwan rappelle qu’initialement, les Kel Fadey payaient tribut aux Kel Ferwan à leur arrivée en Aïr.

La vassalité des Kel Fadei aurait pris fin lorsque le chef des Kel Ferwan envoya un jour un forgeron dans un camp de Kel Fadey pour réclamer un chameau comme part de la dot d'un mariage. Mais le nouveau marié refusa de donner le chameau, et pis encore, pour montrer son mépris, coupa les deux oreilles du chameau monté par le forgeron. Celui-ci retourna alors chez le chef Kel Ferouan, qui entra dans une violente colère. Il décida immédiatement d'aller lui-même chercher sa part de dot. Quand il arriva dans le camp Kel Fadei, il y eut une bataille, qui fut perdue par le «drum-chief» qui avait sous-estimé la force des Kel Fadei. Il fut blessé vilainement à la jambe, mais fut bien soigné par les Kel Fadei, aussi put-il après un certain temps, retourner sain et sauf dans son propre camp. Depuis lors, dit-on, les Kel Fadei n'ont payé aucune dot aux Kel Ferouan (Nicolaisen 1982).

Dans ce scénario, il n’est pas surprenant que certaines tribus Kel Ferwan se remémorent des liens aussi bien avec l’Ahaggar, les Ajjers ou le Fezzan, certaines ayant pu suivre différentes migrations politiques.

Au XIXᵉ siècle, les Kel Rhela, auxquels les Kel Ferwan revendiquent une parenté qui semble plus une proximité politique matérialisée par des mariages, soutinrent les derniers Imanan des Ajjers en menant une expédition guerrière contre les Uraghen (Gast 2001). Ces événements témoignent du lien affirmé entre les Kel Ferwan, alliés aux Kel Rhela de l’Ahaggar, et les Imanan de Ghât, bien que la Temonokalin soit d’origine Uraghen. Les relations plus étroites entre l’Ahaggar et l’Aïr tiennent également au fait que ces populations étaient contraintes de se rencontrer : les Touaregs de l’Ahaggar élevaient leurs camelins principalement dans la Tamesna et le nord de l’Aïr, des régions plus favorables à cet élevage que leur massif montagneux. Ainsi, au nord de l’Aïr, il a pu se former des alliances, mais aussi des rivalités entre les groupes touaregs en raison de cette interdépendance. Il n’est d’ailleurs pas impossible qu’avec des recherches plus approfondies dans les traditions orales, tribu par tribu, un certain parallélisme dans les relations tribales soit mis en évidence entre les Touaregs du nord (Ahaggar et Ajjers) et ceux du sud-est (Aïr et Azawagh), comme le propose Nicolaisen (Nicolaisen 1982).

Aujourd’hui, les Kel Ferwan vivent sous la tente en natte, mais on sait que la tente des Ajjers est faite de peau, sans doute adoptée assez récemment des arabes hilaliens au XIè siècle. Les Kel Ferwan, les Kel Owey et les Kel Gress avaient-ils, à leur arrivée dans l’Aïr, des tentes en nattes, ou les ont-ils adoptées au contact des populations déjà sur place ? Une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre, nous dit Dominique Casajus (Casajus 1981), mais qui mériterait davantage d’attention dans les recherches.

D’Iférouane à Agadez puis Aderbissinat

L’arrivée de pasteurs nomades blancs venus des Ajjers et de l’Ahaggar constitue un renfort guerrier important dans la région, permettant de contrebalancer la puissance des Iteseyen et des Kel Gress. Lors des conflits opposant les Kel Gress aux Kel Owey, le sultan d’Agadez, souvent menacé, fait appel aux Kel Ferwan et leur demande de s’établir près d’Agadez pour en faire son principal soutien. On peut y voir une réplique ou une influence des Imanan évincés du pouvoir des Ajjers, qui s’appuyaient sur les Imanghasaten comme bras armé pour maintenir leur suzeraineté. Cette nouvelle position stratégique des Kel Ferwan leur vaudra le surnom de « bâton du sultan » (Jean 1909). Au XVIIIᵉ siècle, les Kel Ferwan s’installent donc définitivement autour d’Agadez afin de protéger le sultan de l'Aïr contre les incursions des Kel Gress, mais aussi des Ouelleminden qui investissent l’Azawagh. Il n’est pas impossible qu’ils aient été également repoussés par les Ikazkazan (Casajus 1987). À la fin du XVIIIᵉ siècle, après que les Kel Owey aient supplanté les Kel Gress et les Iteseyen, ces derniers quittant l’Aïr, les Kel Ferwan consolident ainsi leur position autour d’Agadez.

L’arrivée de pasteurs nomades blancs venus des Ajjers et de l’Ahaggar constitue un renfort guerrier important dans la région, permettant de contrebalancer la puissance des Iteseyen et des Kel Gress. Lors des conflits opposant les Kel Gress aux Kel Owey, le sultan d’Agadez, souvent menacé, fait appel aux Kel Ferwan et leur demande de s’établir près d’Agadez pour en faire son principal soutien. On peut y voir une réplique ou une influence des Imanan évincés du pouvoir des Ajjers, qui s’appuyaient sur les Imanghasaten comme bras armé pour maintenir leur suzeraineté. Cette nouvelle position stratégique des Kel Ferwan leur vaudra le surnom de « bâton du sultan » (Jean 1909). Au XVIIIᵉ siècle, les Kel Ferwan s’installent donc définitivement autour d’Agadez afin de protéger le sultan de l'Aïr contre les incursions des Kel Gress, mais aussi des Ouelleminden qui investissent l’Azawagh. Il n’est pas impossible qu’ils aient été également repoussés par les Ikazkazan (Casajus 1987). À la fin du XVIIIᵉ siècle, après que les Kel Owey aient supplanté les Kel Gress et les Iteseyen, ces derniers quittant l’Aïr, les Kel Ferwan consolident ainsi leur position autour d’Agadez.

Leur noblesse, affirmée par leur attachement aux Imanan, leur confère un rôle politique central, faisant du Tambari des Kel Ferwan un arbitre influent (Urvoy 1936). Comme preuve de leur ancienne noblesse, la coutume veut encore que, lorsque le sultan d'Agadez quitte la ville, quel que soit le temps de son absence, son remplaçant ou lieutenant sur place soit le chef des Kel Ferwan (Barth 1863). « Agadez est à eux beaucoup plus qu’au sultan ; ils tiennent la ville et ses environs en coupe réglée » (Jean 1909). Leur présence massive aux alentours d’Agadez leur permet de mener des expéditions de maraudage, tout en assurant une certaine sécurité en Azawagh contre les Ouelleminden.

Les Kel Ferwan s’installèrent d’abord vers Boughoul à l’Est d’Agadez, ce qui n’est pas un hasard car ce lieu est situé dans la vallée de Tessiderak qui n’est autre que la vallée des suzerains Iteseyen, marquant ainsi fortement leur emprise sur le pouvoir politique en Ayar. Puis, au XIXè siècle ils vinrent camper aux abords de la ville d’Agadez, à Azzemadren qui sépare aujourd’hui les vieux quartiers d’Agadez du quartier administratif. Depuis la révolte de 1916 – 1917 le gros des Kel Ferwan nomadise dans le Sud d’Agadez, leur chefferie s’étant parfaitement sédentarisée à Aderbissanat (Aboubacar Touraoua 2013).

La période coloniale

La fin de la seconde moitié du XIXᵉ siècle marque une période d’insoumission des Kel Ferwan, qui alimentent l’insécurité dans la région et se dressent contre le sultan. Ils mèneront également l’insoumission contre la première mission française Foureau-Lamy, et en furent durement réprimés (Jean 1909).

Au début de la pénétration française en Aïr, les Kel Ferwan, comme les Kel Owey, se soumettent assez rapidement, suivant ainsi le sultan d’Agadez et l’Anastafidet, qui, depuis déjà longtemps, ne vit plus en Aïr mais au Damergou. Ils vont alors appuyer les Français pour tenter de ramener dans le rang les non soumis, notamment les Kel Fadey et les Tamesgidda, qui sèment le trouble dans toute la région et limitent le développement commercial d’une région qui a largement perdu de sa splendeur. En septembre 1904, les Kel Ferwan marchent sur In Gall sous les ordres du Tambari ag Rhali, à la rencontre des Kel Fadey, pour les faire plier, et font jonction le 23 avec le capitaine Delestre, venu de Tahoua. Le 25 septembre, la colonne rentre à Agadez sans succès probant. Le 21 avril 1905, le Tambari ag Rhali des Kel Ferwan jure la paix à In Gall avec les Ouelleminden, engagements qui ne seront pas tenus (Jean 1909).

Après la révolte de Kaocen en 1917, les Kel Ferwan, repoussés au sud par la répression française en Aïr, nomadisaient dans le Tegama, la chefferie s’étant installée à Aderbissinat. Ils ont rallié le camp français avant la fin de l’insurrection sénoussiste et n’ont cessé par la suite de fournir des contingents de goumiers au pouvoir colonial, puis à l’administration nigérienne. Le 18 avril 1942, l’administration française reconnaissait les Amenokal des Kel Fadey, Kel Ferwan (Séré de Rivières 1965).

L’Ettebel des Kel Ferwan

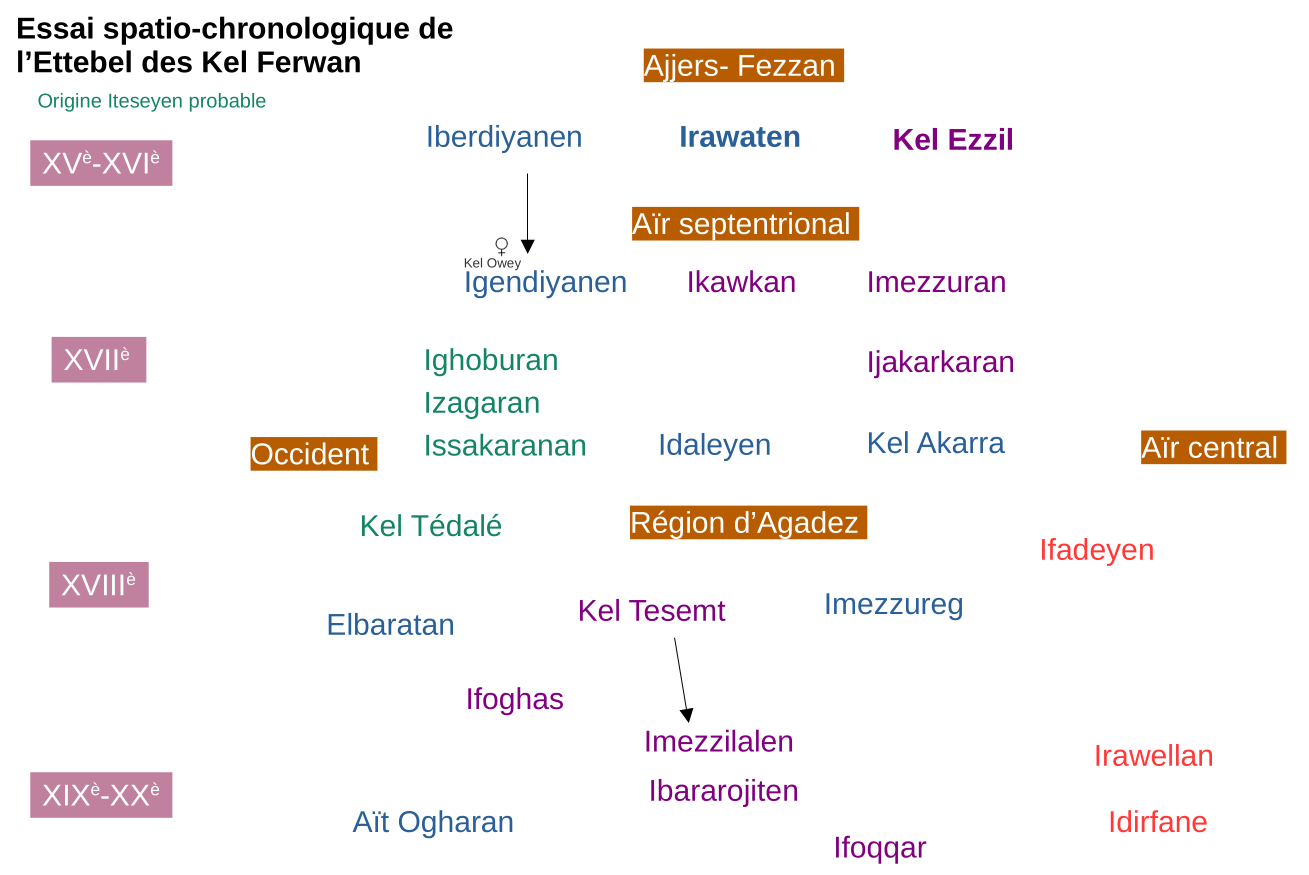

Originaires du Fezzan ou des Ajjers selon certaines hypothèses, ce sont principalement les Irawatan et les Iberdiyanan qui constituent le noyau originel de ce groupement. Autour de ces deux tribus, plusieurs autres se sont rassemblées sous leur protection, reflétant ainsi la nature hétérogène des confédérations touarègues actuelles du nord Niger, issues d’origines diverses. L’assimilation de populations locales, combinée à l’adhésion de certaines tribus immigrantes ou réfugiées, apparaissent comme les deux mécanismes principaux ayant permis la formation de cette confédération touarègue.

Originaires du Fezzan ou des Ajjers selon certaines hypothèses, ce sont principalement les Irawatan et les Iberdiyanan qui constituent le noyau originel de ce groupement. Autour de ces deux tribus, plusieurs autres se sont rassemblées sous leur protection, reflétant ainsi la nature hétérogène des confédérations touarègues actuelles du nord Niger, issues d’origines diverses. L’assimilation de populations locales, combinée à l’adhésion de certaines tribus immigrantes ou réfugiées, apparaissent comme les deux mécanismes principaux ayant permis la formation de cette confédération touarègue.

Le groupement des Kel Ferwan comptait environ 10 000 âmes en 1977 (Casajus 1981), contre 5 000 dans les années 1950 (Nicolas 1950) et 2 168 en 1927 (Abadie 1927), soit un taux d’accroissement moyen de 3 %. La majorité de leurs membres sont des bergers de condition modeste ou pauvre. Seules les tribus des Isekaranan et des Idalayen se distinguent comme éleveurs de chameaux, fait qui peut être mis en relation avec leur origine occidentale dans l’Adrar des Ifoghas.

Les Imajeghen

La tribu des Irawatan est reconnue par toutes les autres tribus qui composent le groupement des Kel Ferwan comme celle qui porte l'Ettebel, le tambour de guerre, et c'est ce qui en fait la tribu Imajeghen. L’Amenokal des Kel Ferwan cumule les fonctions de chef de tribu et chef de groupement. Aujourd'hui, l'Ettebel n'a plus qu'une fonction administrative, principalement pour le prélèvement de l'impôt, et joue un rôle de juge des conflits sur son territoire. Il garde néanmoins un poids culturel encore très vivant. Lors de leur migration vers Agadez auprès du Sultan, les Irawatan s’installèrent à Tafadek et dans la vallée de Telwa. On les retrouve dans l’oued Tchintabizguine au début du XXè siècle puis se rapproche d’Aderbissinat.

Selon la monographie du cercle d'Agadez du Capitaine Dario (1908), les Kel Ezzil sont également considérés comme tribu Imajeghen, car issus de la descendance de Sabannas. Ils partageaient les décisions du groupement avec les Irawatan, en vertu d’une certaine alternance de l’exercice du pouvoir. Ils sont connus pour avoir étaient de grands guerriers. A côté de ces deux tribus suzeraines, les tribus Imghad Iberdyanen et les Ikawkan font parties des tribus originelles de la confédération (Casajus 1981). Elles furent rejointes par les Isekaranan et les Idalayen très probablement venus de l’ouest, Ibn Hawqal citant les premiers parmi les Banu Tademekka.

Nicolaisen et Bernus précisent que ces deux tribus suzeraines se partagent les tribus dépendantes (Bernus 1981 ; Nicolaisen 1982). Issakaranan, Iberdiyanan, Ifadeyen, Igendiyanan, Idaleyen, Kel Akarra et Ayt Oghan pour les Irawatan et pour les Kel Ezzil, Ijakarkaran, Ikaokan, Ifoghas, Ifoqar Imuzuran et Kel Tesemt. On pourra noter que dans ces listes les Kel Ezzil rassemblent surtout des tribus récemment attachées à la confédération Kel Ferwan.

Bien que considérées comme des tribus Imghad des Irawatan - une ancienne noblesse leur est parfois attachée - les Kel Tédalé et Kel Akarra ne se soumettent guère, probablement depuis que le groupement a quitté la zone d'Iférouane pour Agadez, les Kel Tédalé restant dans la partie nord de l'Aïr. Les Kel Akarra seraient d’anciens Imajeghen qui du fait de mauvaises alliances seraient devenus Imghad.

Les Ineslemen

Il n'y a pas de tribus Ineslemen chez les Kel Ferwan, tout comme chez les Kel Fadey d’ailleurs, mais des liens importants avec les Ifoghas, qui sont des tribus maraboutiques présentent dans toutes les montagnes sahariennes et qui souvent font les liens entre Touaregs du nord et Touaregs du sud, mais aussi entre ceux de l’est et ceux de l’ouest. Pour Abadie 4 tribus sont venues de l’Adrar des Ifoghas Ihoungouman, Ioussouassan une troisième qui compose les Ifoghas du Damergou et une quatrième qui a disparu (Abadie 1927). En Aïr, leur fonction maraboutique n’est plus vraiment reconnue. Boubou Hama leur reconnaît encore une certaine noblesse, bien que la fraction qui vit au nord du Damergou soit pauvre et déconsidérée. Ils seraient issus des Kel Antessar de Tombouctou (Hama 1967). Avec les Aytoghan, ils sont arrivés au début du XXᵉ siècle au Niger, leur parler Tamasheq en témoigne encore, avec des formes linguistiques distinctes, particulièrement perceptibles à Agadez. Ce rattachement semble une hérésie pour de nombreux Kel Ferwan.

Les Ifouqar sont la plus petite fraction du groupement et elle serait d’origine maraboutique, fonction qui est parfois attribuée aux Kel Tesemt, rappelant l’orientation finale du royaume de Tigidda plus tourné vers l’islam que vers la politique régionale.

Les Imghad

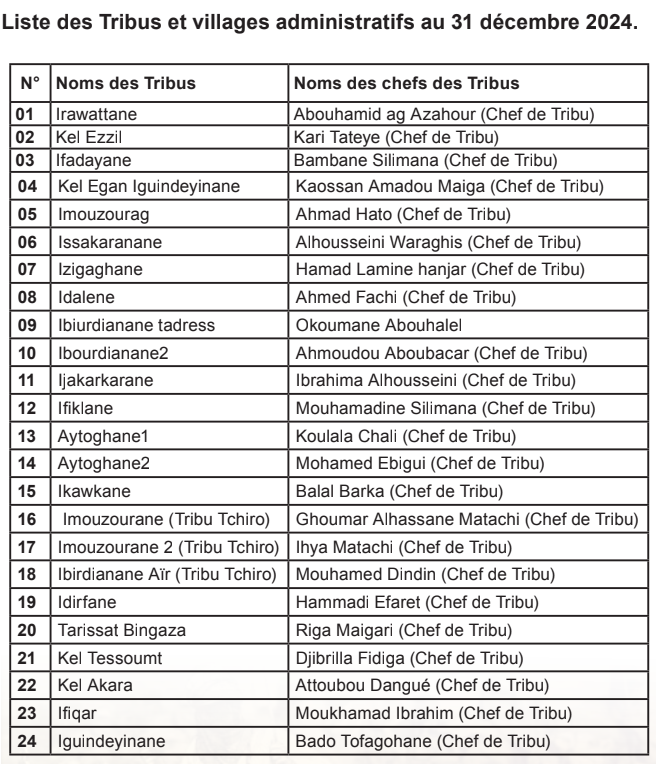

Par la suite, d’autres tribus Imghad émergèrent au sein de la confédération Kel Ferwan et renforcèrent considérablement l’Ettebel : Iguindeyinane, Ifadeyen, Ijakarkaran, Imuzuran, Imuzurag, Kel Tesemt, Ifouqar, Aïtoghen, et d’autres. Les listes recueillies dans la littérature montrent une très bonne homogénéité tout au long du XXè siècle ce qui dénote une bonne stabilité de la confédération. Certaines tribus sont récentes comme les Aïtoghen, les Ifouqar, une autre, les Ighoburan, semble ne plus exister.

Plusieurs tribus des Kel Ferwan seraient proches des Iberdyanen : les Elbaratan, Imezzurag en seraient issus, tout comme les Igendiyanan, qui seraient des descendants des Iberdiyanan et de femmes Kel Owey.

D’autres traditions rapportent que les Isekaranan, Ighoburan et Izagaran seraient des descendants des Iteseyen, qui auraient trouvé refuge auprès des Irawatan, probablement lors de la migration des Iteseyen vers le Gobir. On pourrait voir dans ces rattachements des tribus Iteseyen n’ayant pas souhaité émigrer avec leur suzerain. Un autre rapprochement et parfois fait entre Kel Tédalé qui seraient issus des Issakaranan. Hamani rapporte également que les Isakaranan seraient un mélange entre Iteseyen et Ihaggaren (Hamani 1989).

D’autres traditions rapportent que les Isekaranan, Ighoburan et Izagaran seraient des descendants des Iteseyen, qui auraient trouvé refuge auprès des Irawatan, probablement lors de la migration des Iteseyen vers le Gobir. On pourrait voir dans ces rattachements des tribus Iteseyen n’ayant pas souhaité émigrer avec leur suzerain. Un autre rapprochement et parfois fait entre Kel Tédalé qui seraient issus des Issakaranan. Hamani rapporte également que les Isakaranan seraient un mélange entre Iteseyen et Ihaggaren (Hamani 1989).

Les Kel Tédalé, peut être issu des Ihadanaharan (Hamani 1989), Idalayen et Kel Akara sont arrivés plus tardivement sur le terroir des Kel Ferwan.

Les Kel Tesemt seraient les anciens Ighawallen des Inusufan du royaume de Tigidda, qui précéda le Sultanat de l’Ayar. Ils furent pillés et maltraités par les Imghad Kel Ferwan, comme pour leur rappeler leur passé aux côtés des Messufa (Nicolas 1950). Avant leur soumission aux Kel Ferwan, ils devaient être intégrés aux Iteseyen à la chute du royaume messufite. Ce sont peut-être eux qui exploitèrent ou fit le commerce du sel de Tegidda n’Tesemt.

Pour Abadie les Ifadeyen sont une ancienne tribu des Kel Fadey. A la suite du départ des Kel Fadey pour la région d’In Gall, les Ifadeyan se détachèrent de ces derniers en se plaçant sous la protection de l’Ag Adodey et en devenant ainsi taghda des Kel Owey, c’est à dire tribu nouvellement arrivée (Gagnol 2009). Mais cette tribu est toujours administrativement attachée au groupement des Kel Ferwan. Ils occupent aujourd’hui les piémonts sud de l’Aïr.

À la suite des guerres qu’a connues la région et pour se soustraire aux impôts et à leurs chefs durant la période coloniale, vers les années 30-40, deux tribus des Kel Ferwan se sont installées dans le département de Dakoro, plus au sud, sur la commune de Bermo (Gadébeji et Belbéji). Elles sont devenues un groupement autonome dans les années 80 et sont aujourd’hui de plus en plus assimilées aux Kel Gress.

Chez les Kel Ferwan, les Irawallen et Itagan ne sont pas organisés en tawshit, il sont directement rattachés à leur tribu mère. Récemment, la tribu des Idirfane a rallié l’Ettebel des Kel Ferwan ainsi que la tribu Peul des Tarissat Bingaza.

On le voit, plusieurs tribus se réclament une ascendance noble, qu’elles auraient perdue au cours de leur histoire. De plus, ce groupement dispose de peu d’affranchis, même si certains sont recensés dans les tribus évoquées, ils n’apparaissent pas sous forme de tawshit comme dans les autres Ettebel. L’Ettebel des Kel Ferwan s’est donc constitué pas à pas tout au long des migrations du nord au sud de l’Aïr, ils ont peu à peu recruté de nouvelles tribus pour leur Ettebel ou certaines se sont scindées car très populeuses.

A l’occasion de l’intronisation de l’amenokal des Kel Ferwan, l’honorable Mouhamed Bouhamid Azouhour le 31 décembre 2024, une brochure de présentation des Kel Ferwan a été éditée présentant les 24 tribus actuellement recensées dans cet Ettebel.

Références

Abadie M. 1927 – La colonie du Niger, Société d’éditions géographiques maritimes et coloniales, 462 p.

Aboubacar O., Maha I., Akano M., Ewandaye M., Ghali A., Mouloul A. 2025 – Les Kel Ferouane, Aderbissanet, Nouvelle imprimerie du Niger, 37 p.

Aboubacar Touraoua A. 2013 – Le Sultanat Touareg de l’Aïr.

Barth H. 1863 – Voyages et découvertes dans l’Afrique septentrionale et centrale, traduit par Paul Ithier, Firmin Didot, Tome premier, 370 p.

Bernus E. 1981 – Touaregs nigériens. Unité culturelle et diversité régionale d’un peuple pasteur, ORSTOM, , L’Harmattan, 507 p.

Casajus D. 1981 – La tente et le campement chez les Touareg Kel Ferwan, Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, (32), p. 53‑70.

Casajus D. 1987 – La tente dans la solitude : la société et les morts chez les Touaregs Kel Ferwan, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 343 p.

Duveyrier H. (1840-1892) A. du texte 1864 – Les touareg du Nord : exploration du Sahara / par Henri Duveyrier...

Gagnol L. 2009 – Pour une géographie nomade. Perspectives anthropogéographiques à partir de l’expérience des Touaregs Kel Ewey (Aïr – Niger), , Université de Grenoble I, inédit, 723 p.

Gast M. 2001 – « Imenân. (Imanân, Imenanes) » in « Encyclopédie berbère », Éditions Peeters, p. 3686‑3694.

Hama B. 1967 – Recherches sur l’histoire des Touareg sahariens et soudanais, Présence Africaine, 556 p.

Hamani D. 1989 – Le Sultanat Touareg de l’Ayar : au carrefour du Soudan et de la Berbérie, L’Harmattan, 513 p.

Jean C. 1909 – Les Touareg du Sud-Est : l’Aïr ; leur rôle dans la politique saharienne, Larose Editions, 361 p.

Nicolaisen J. 1982 – Structures politiques et sociales des Touaregs de l’Aïr et de l’Ahaggar, traduction de Suzanne Bernus, Études Nigériennes no 7, IRSH, 86 p.

Nicolas F. 1950 – Contribution à l’étude des Touareg de l’Aïr, Mémoire de l’Institut Français d’Afrique Noire, 10, p. 459‑503.

Nixon S. 2013 – Tadmekka. Archéologie d’une ville caravanière des premiers temps du commerce transsaharien, Afriques. Débats, méthodes et terrains d’histoire, (04), http://journals.openedition.org/afriques/1237.

Séré de Rivières E. 1965 – Histoire du Niger, Berger-Levrault, 310 p.

Urvoy Y. 1936 – Histoire des populations du Soudan central (Colonie du Niger), Paris, France, Larose, 350 p.