La plaine de l’Ighazer se situe entre le désert du Sahara et la zone sahélienne. Elle appartient au bassin sédimentaire des Ouelleminden. Au nord de ce bassin, se déploient les massifs du Sahara central : le Hoggar et les Ajjers, formant ensemble le « bouclier touareg », auquel s’ajoutent deux excroissances : les Ifoghas au sud-ouest et le massif de l’Aïr au sud-est. Plus à l’est encore s’étend le désert du Ténéré, qui appartient au bassin du lac Tchad. Ce désert est séparé de l’Ighazer par la Montagne Bleue, dont la partie orientale marque la limite entre les deux grands bassins hydrographiques du fleuve Niger et du lac Tchad. Au sud, le bassin des Ouelleminden est bordé par le bouclier nigérian, un socle rocheux précambrien comparable à celui du Sahara.

L’orogenèse panafricaine, qui regroupe une série d’événements tectoniques liés à la formation du supercontinent Gondwana, est à l’origine des grands reliefs actuels d’Afrique. Ce vaste système orogénique, observable à travers tout le continent et au-delà, s’est déroulé entre 750 et 550 millions d’années (Ma) et comprend deux grandes phases :

• la phase panafricaine précoce (750–660 Ma), marquée par des épisodes majeurs de déformation, de métamorphisme des terranes (fragments de croûte terrestre soudés à un continent) et par un premier épisode de plutonisme,

• la phase panafricaine tardive (650–550 Ma), caractérisée par des mouvements horizontaux majeurs le long de zones de cisaillement orientées nord-sud, ainsi qu’un second épisode de plutonisme associé à la subduction des cratons.

C’est cette seconde phase qui nous intéresse en Afrique de l’ouest, car les effets géologiques à distance du craton ouest-africain contre le craton saharien ne deviennent significatifs qu’à la fin de cette orogenèse, avec la fermeture de l’océan Pharusien (Liégeois et al. 1994).

Le bouclier Touareg

Cet ensemble de massifs est enchâssé entre deux cratons qui sont des parties très anciennes et stables de la lithosphère continentale : le craton ouest-africain à l’ouest et le méta-craton saharien à l’est. Leur confrontation tectonique a entraîné le soulèvement de la roche cristalline primaire, donnant naissance aux massifs du Sahara central. Cette même dynamique tectonique a également provoqué l’élévation des plateaux de roche primaire du sud, comme le plateau de Jos, qui appartient au bouclier nigérian. Ces événements se sont produits il y a environ 600 millions d’années (Tillet 1978). Ces deux ensembles cristallins forment des bombements constitués d’un socle précambrien, structuré lors de l’orogenèse panafricaine, et culminant à plus de 2 400 mètres d’altitude dans le Sahara central.

Cet ensemble de massifs est enchâssé entre deux cratons qui sont des parties très anciennes et stables de la lithosphère continentale : le craton ouest-africain à l’ouest et le méta-craton saharien à l’est. Leur confrontation tectonique a entraîné le soulèvement de la roche cristalline primaire, donnant naissance aux massifs du Sahara central. Cette même dynamique tectonique a également provoqué l’élévation des plateaux de roche primaire du sud, comme le plateau de Jos, qui appartient au bouclier nigérian. Ces événements se sont produits il y a environ 600 millions d’années (Tillet 1978). Ces deux ensembles cristallins forment des bombements constitués d’un socle précambrien, structuré lors de l’orogenèse panafricaine, et culminant à plus de 2 400 mètres d’altitude dans le Sahara central.

La collision des deux cratons a entraîné la fermeture de l’océan Pharusien, un ancien bras de mer ouvert vers 800 Ma. Ce dernier séparait alors deux entités continentales, avant de commencer à se refermer vers 730 Ma. Sa fermeture complète est survenue aux alentours de 635 Ma, avec la collision cratonique qui marque le début de l’orogenèse ouest-africaine. La zone de convergence entre les deux cratons forme aujourd’hui la ceinture transsaharienne, qui s’étend de l’Algérie au Bénin, en passant par l’est du Mali, la moitié ouest du Niger et la majeure partie du Nigeria (Leblanc 2022). Cette convergence a provoqué une fuite tectonique générale vers le nord des terranes du bouclier touareg, entre 630 et 580 Ma (Liégeois 2019).

Le bouclier touareg est ainsi constitué de roches précambriennes entourées de sédiments paléozoïques déposés après la fin de l’orogenèse panafricaine. Il a subi une importante phase d’exhumation à l’Éocène, suivie d’une activité volcanique intraplaque qui a débuté il y a environ 35 millions d’années. Ce bouclier fait partie intégrante de la ceinture transsaharienne qui relie, du sud au nord, le bouclier nigérian à la ceinture alpine de l’Atlas. Elle est en partie recouverte par de vastes et épais bassins sédimentaires : le bassin des Ouelleminden, entre les deux boucliers, et les bassins nord-sahariens riches en pétrole, entre le bouclier touareg et l’Atlas (Liégeois 2019).

Les massifs du Sahara central qui composent le bouclier touareg sont :

• l’Adrar des Ifoghas (Mali),

• l’Ahaggar (Algérie),

• le Tassili n’Ajjer (Algérie et Libye),

• le massif de l’Aïr (Niger).

Ces massifs sont habités par les populations touarègues depuis au moins le début de l’ère commune pour les régions les plus septentrionales, et à partir du IVᵉ siècle de notre ère pour les zones plus méridionales. Ils constituent le support d’une grande part des peintures et gravures rupestres sahariennes — témoignages culturels majeurs — produits sur une période d’au moins 6 000 ans, entre le VIᵉ millénaire avant notre ère et le premier millénaire de notre ère.

L'Aïr

La morphologie actuelle du massif de l’Aïr résulte de soulèvements intervenus entre le Tertiaire et le Quaternaire, en lien avec un volcanisme relativement récent. Le socle cristallin y est entaillé par des complexes annulaires datant du Silurien-Dévonien, qui forment — avec le mont Gréboun — les reliefs les plus élevés du massif, atteignant jusqu’à 1 900 mètres d’altitude. Ces formations constituent les vestiges de l’ancienne surface terrestre du Gondwana, surélevée d’environ 600 mètres par rapport au socle environnant (Liégeois et al. 1994).

Le massif de l’Aïr est constitué de trois terranes distincts : Barghot, Aouzegueur et Assodé. Les deux derniers se prolongent vers le nord dans le Hoggar oriental et forment une structure linéaire d’au moins 1 000 km de long pour une largeur moyenne de 150 km. Les terranes d’Assodé et de Barghot sont séparés par la grande zone de cisaillement nord-sud dite de Raghane.

L’Aïr est un socle précambrien pénéplané avant les dépôts sédimentaires. Selon Morel, les premières incisions du réseau hydrographique actuel datent d’entre 3,8 et 2,6 millions d’années (Durand 1995). Ce réseau fluvial a donné lieu à la formation de terrasses sédimentaires, dont la lecture est souvent rendue complexe par les phénomènes de déflation et de recomposition successives, directement liés aux variations climatiques du Quaternaire.

Le bassin du Lac Tchad

La caractéristique majeure du bassin du Lac Tchad réside dans l’endoréisme quasi complet de ses réseaux hydrographiques : aucun des cours d’eau qui le traversent ne se jette dans la mer. Au contraire, les eaux s’accumulent dans une dépression fermée autour d’une vaste retenue d’eau interne, parfois qualifiée de Méga Lac Tchad. Ce lac occupe — de manière plus ou moins étendue selon les périodes climatiques — une partie de la cuvette centrale du bassin, située principalement au Tchad et au Niger.

La partie occidentale du bassin, localisée surtout au Niger, comprend au nord le désert du Ténéré, dont la limite occidentale est formée par le massif de l’Aïr. Ce désert se prolonge vers le sud par le Damergou, englobant le petit massif de Termit. Dans cette région affleure une épaisse série gréseuse appartenant au Continental intercalaire, plus précisément la formation du Tegama, qui comprend plusieurs niveaux aquifères superposés. Dans les fossés de Termit et de Tafidet, le Continental intercalaire est bien représenté, bien que son épaisseur diminue d’est en ouest.

Les dépôts du Cénomanien et du Turonien sont recouverts par une couche d’argiles pouvant atteindre 200 à 250 mètres d’épaisseur. Le Sénonien, quant à lui, est représenté par les grès de Termit, atteignant jusqu’à 350 mètres d’épaisseur. Une lacune sédimentaire marque le Paléocène, et l’ensemble géologique est surmonté par une série conglomératique constituée d’argiles sableuses.

Bien que peu d’études hydrogéologiques détaillées existent pour cette région, il est reconnu que l’ensemble gréseux du Crétacé constitue une importante nappe phréatique généralisée, appelée nappe de Termit-Tegama.

Enfin, le désert du Ténéré est aujourd’hui principalement recouvert de sables éoliens quaternaires, qui masquent une puissante série sédimentaire crétacée de plus de 3 000 mètres d’épaisseur, reposant elle-même sur le socle précambrien panafricain issu de l’orogenèse.

Le bassin des Ouelleminden

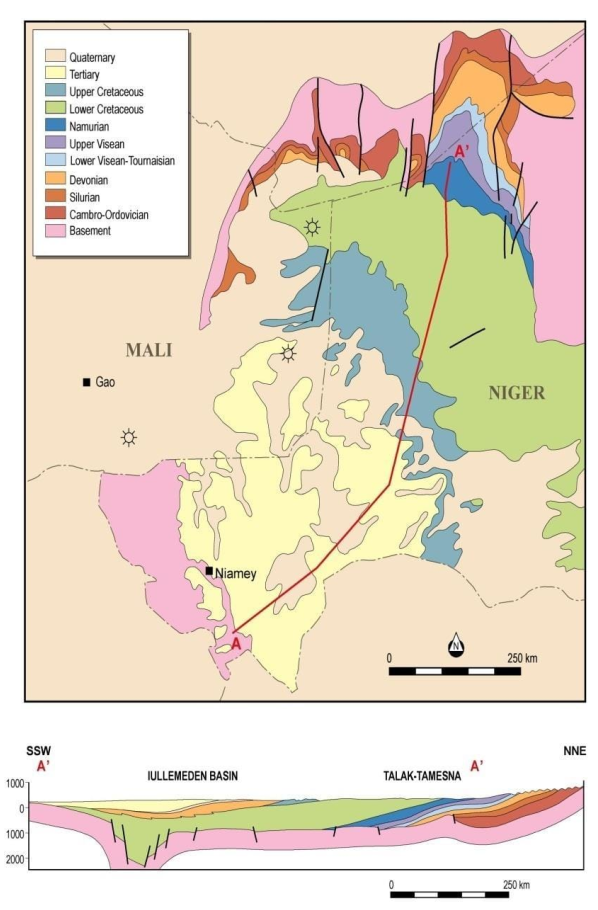

L'Ighazer se situe au cœur d'un bassin sédimentaire qui s'étend du Sénégal au Tchad. Le socle cristallin du Précambrien (600 Ma), qui forme une dépression de la croûte terrestre sur laquelle reposent les sédiments, est représenté par les massifs du Sahara central, comme l’Aïr. Les géologues, dont Radier et Greigert les premiers, le nomment « bassin des Ouelleminden », du nom de la confédération touareg occupant la partie centrale de ce bassin, l'Azawad au Mali et l'Azawagh au Niger. Cette vaste dépression couvre la quasi-totalité de l'ouest du Niger avec des extensions en Algérie, au Mali, au Bénin et au Nigeria. Au Niger, elle est remplie de 1500 à 2000 mètres de sédiments cambriens à pléistocènes, d'origine alternativement marine et continentale (Laouali Idi et al. 2021 ; Leblanc 2022).

L'Ighazer se situe au cœur d'un bassin sédimentaire qui s'étend du Sénégal au Tchad. Le socle cristallin du Précambrien (600 Ma), qui forme une dépression de la croûte terrestre sur laquelle reposent les sédiments, est représenté par les massifs du Sahara central, comme l’Aïr. Les géologues, dont Radier et Greigert les premiers, le nomment « bassin des Ouelleminden », du nom de la confédération touareg occupant la partie centrale de ce bassin, l'Azawad au Mali et l'Azawagh au Niger. Cette vaste dépression couvre la quasi-totalité de l'ouest du Niger avec des extensions en Algérie, au Mali, au Bénin et au Nigeria. Au Niger, elle est remplie de 1500 à 2000 mètres de sédiments cambriens à pléistocènes, d'origine alternativement marine et continentale (Laouali Idi et al. 2021 ; Leblanc 2022).

Le Paléozoïque ou ère primaire, déformé au Carbonifère et à la fin du Permien (300 Ma), constitue la partie basale de la série sédimentaire remplissant le bassin des Ouelleminden. Le Trias, le Jurassique et le Crétacé sont représentés par des formations essentiellement continentales, à dominante argilo-gréseuse, dont l'ensemble peut atteindre 700 à 800 mètres d'épaisseur. Le Crétacé supérieur est caractérisé par la présence de séries marines argilo-calcaires du Cénomanien et du Turonien (jusqu’à 300 mètres), surmontées par des argiles, grès, marnes et calcaires d'origine continentale ou marine du Sénonien (170 à 300 mètres).

La couverture tertiaire, bien visible dans le bassin des Ouelleminden, comporte successivement des calcaires et argiles du Paléocène (20 à 50 mètres), datant d’environ 70 Ma, époque de l’extinction des dinosaures. Elle est suivie par des argiles, grès et niveaux ferrugineux de l’Éocène inférieur à moyen (10 à 35 mètres), puis par les séries argilo-gréseuses du Continental Terminal.

La phase de sédimentation, débutée au Mésozoïque (vers 250 Ma), alterne entre dépôts marins et continentaux. Les dépôts carbonatés, argileux et gréseux alternés constituent aujourd’hui un vaste plateau, dont les couches les plus résistantes ont été mises en relief par l’érosion (Bernus et al. 1999). La stratigraphie de ce bassin comprend six grandes formations reposant sur le socle cristallin :

• les formations primaires : grès et argiles fluvio-deltaïques paléozoïques, allant du Silurien au Carbonifère. Elles renferment d'importantes minéralisations uranifères et affleurent en bordure de l’Aïr et dans le sous-bassin du Timersoï,

• les formations du Continental Intercalaire : dépôts continentaux composés de grès, grès argileux, sable et argile, présents surtout à l’ouest et au sud-sud-est de l’Aïr,

• les formations marines : six transgressions marines sont identifiées dans le bassin. Ces dépôts sont composés de calcaires, argiles, marnes et phosphates,

• les formations du Continental Hamadien : dépôts détritiques issus de l'altération du socle,

• les formations du Continental Terminal : dépôts continentaux postérieurs à l’Éocène moyen et antérieurs au Quaternaire, surtout présents au sud-ouest et à l’est du Niger,

• les dépôts quaternaires : dépôts éoliens et alluvions d'origine fluvio-lacustre, comme les sables du Ténéré ou les dunes fixées d’Azawagh et du Damergou.

Ces sédiments ne sont pas homogènes sur l'ensemble du bassin, la tectonique ayant infléchi la linéarité d’un tel profil. Ainsi, certaines couches sédimentaires peuvent affleurer localement, en particulier les argiles de l'Ighazer dans notre zone d’étude. Cette épaisse séquence, datée du Permien au Crétacé inférieur et constituée de grès et de schistes, est connue sous le nom de série du Continental intercalaire. Elle affleure dans la plaine de l'Ighazer et renferme des horizons riches en uranium et en cuivre, ainsi que des niveaux salins d’importance économique, visibles notamment à Azelik et Tegidda n'Adrar.

La richesse géologique de cette partie du Niger explique la double notoriété de la région : d'une part, l’exploitation de l’uranium depuis les années 1970, et d’autre part, la présence de nombreux fossiles de dinosaures, de requins et de crocodiliens, qui font du Niger l’un des hauts lieux de la paléontologie.

Deux sous-bassins constituent la partie septentrionale du bassin des Ouelleminden : le sous-bassin du Tamesna, situé principalement au Mali et en Algérie, et, plus à l’est, le sous-bassin du Timersoï, presque entièrement localisé au Niger, connu pour ses gisements d’uranium, de charbon et de cuivre. Ce dernier, aussi appelé sous-bassin de Talak-Tamesna, est affecté par la grande faille d’Arlit-In-Azaoua (Leblanc 2022).

L’Ighazer se situe précisément dans le sous-bassin sédimentaire du Timersoï, encadré par les premiers contreforts du massif de l’Aïr à l’est, par le massif de l’Ahaggar au nord, et par le Ténéré du Tamesna et la vallée de l’Azawagh à l’ouest. Au sud, à partir des falaises de Tiguidit, s’étend la Tadarast, avec les formations gréseuses du Tegama.

Références

Bernus E., Cressier P., Paris F., Durand A., Saliège J.-F. 1999 – Vallée de l’Azawagh, Études Nigériennes no 57, SEPIA, 422 p.

Durand A. 1995 – Sédiments quaternaires et changements climatiques au Sahara central (Niger et Tchad), Africa Geoscience review, 2 (3‑4), p. 323‑614.

Laouali Idi K., Sani A., Konaté M. 2021 – Analyse Du Remplissage Sédimentaire De La Partie Centrale Du Bassin Des Iullemmeden (Niger Central) Pendant La Période Allant Du Crétacé Supérieur Au Paléocène-Yprésien Et Transgressions Associées, European Scientific Journal ESJ, 17 (29), https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/14584.

Leblanc J. 2022 – Stratigraphic Lexicon: The Sedimentary Formations of The Republic of Niger, Africa, Colnes Publishing.

Liégeois J.-P. 2019 – A New Synthetic Geological Map of the Tuareg Shield: An Overview of Its Global Structure and Geological Evolution, In The Geology of the Arab World : An Overview, Springer Nature, p. 83‑107.

Morel A. 1983 – Erosion et sédimentation dans la massif de l’Aïr (Sahara méridional) : essai d’interprétation paléoclimatique de la moyenne terrasse, Cahiers ORSTOM.Série Géologie, 13 (2), p. 111‑118.

Morel A. 1985 – Les hauts massifs de l’Aïr (Niger) et leurs piémonts : étude géomorphologique, , Université de Grenoble, inédit, 404 p.

Tillet T. 2018 – Evolution paléoclimatique et culturelle, le massif de l’Aïr, le désert du Ténéré, la dépression du Kawar et les plateaux du Djado, Le saharien, (225), p. 39‑67.