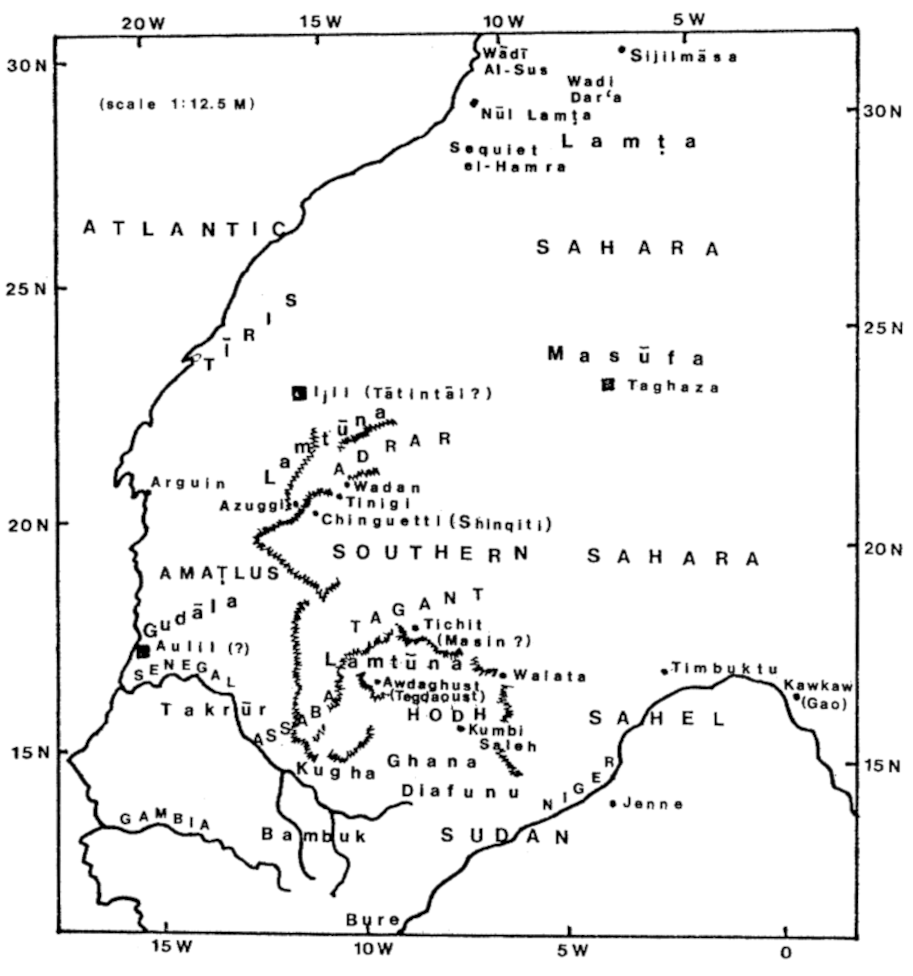

L’effervescence qui traversa les tribus nomades sanhadjiennes Gdāla, Lamtūna et Masūfa des rivages atlantiques du Sahara à partir des années 1040, fut le début du mouvement qui allait prendre le nom d’al-murābiṭūn, les Almoravides (Cheikh 2023). Les Sanhadja sont un ensemble de tribus berbères, hommes voilés du désert, dont certains Touaregs sont les descendants les plus directs (Khelifa 2010). Ils furent les premiers à lever toutes les barrières politiques, religieuses, commerciales en établissant un empire allant du Sud du Sahara jusqu’à Al-Andalus. La conversion à l’islam des populations soudanaises, attribuée aux Almoravides par la tradition sunnite dominante, a consisté en fait à leur imposer un islam malékite orthodoxe (Botte 2011).

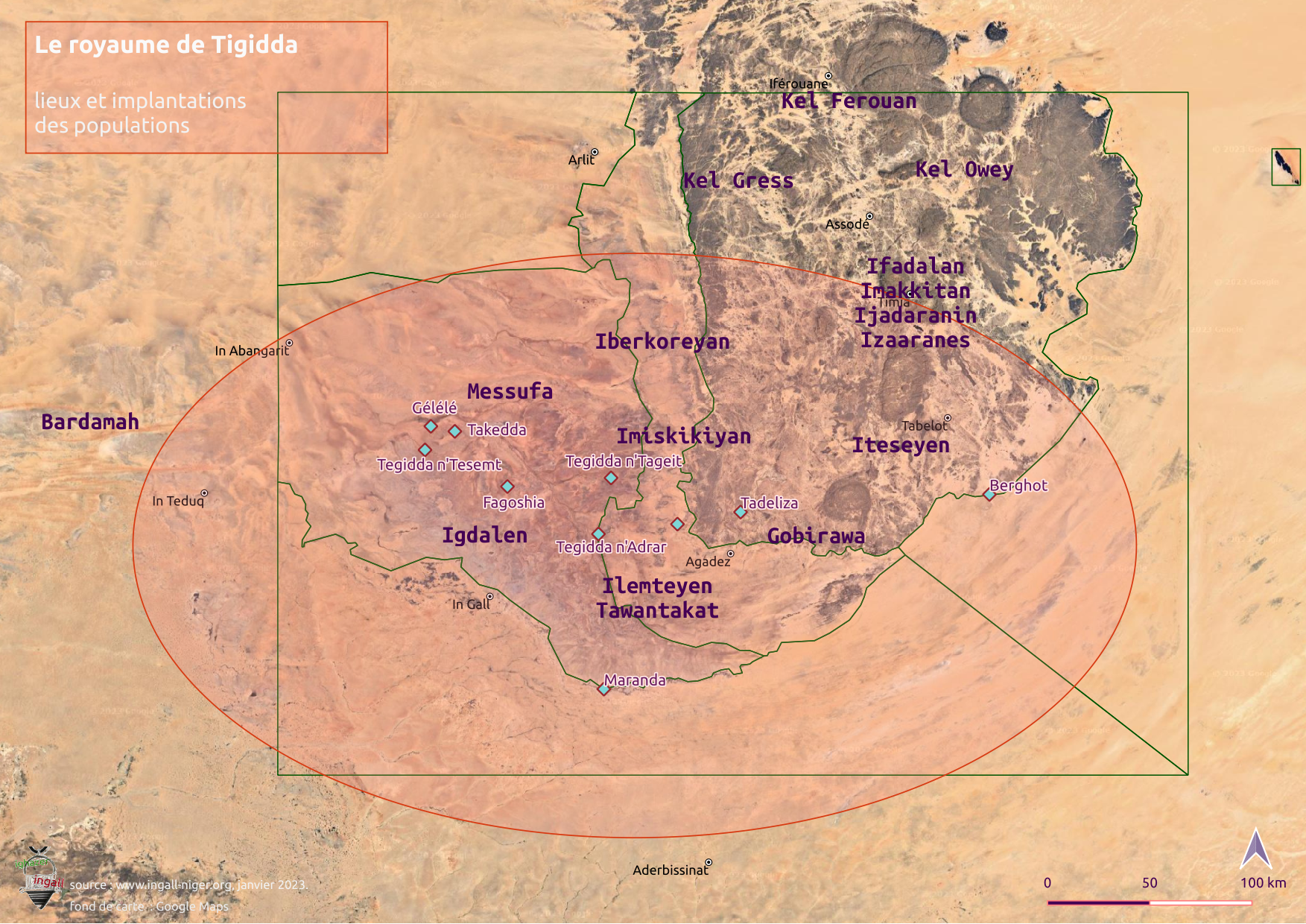

Au sud du Sahara, l’influence des Sanhadja va se retrouver tout le long de la zone sahélienne, front de contact entre les populations berbères et soudanaises, et notamment avec les Masūfa qui détiennent, dès le VIè siècle, les voies commerciales entre le Maroc et le Soudan, de Sidjilmassa à Audaghost (Hamani 1989 ; Khelifa 2010). Ils sont, sinon les fondateurs, les occupants qui ont permis le développement des villes sahéliennes telle Audaghost et Walata (Mauritanie), Tombouctou et Tademekka (Mali), Takadda (Niger), en étant à la fois les guides et les protecteurs des caravanes marchandes transsahariennes, et formant aussi une garde rapprochée pour les rois du Mali, éléments qui nous sont rapportés par le voyage d’Ibn Battūta dans l’empire du Mali (Defrémery et Sanguinetti 1858). Leur rayonnement va s'étendre à l'est jusque vers le piémont de l'Aïr où ils fonderont le royaume de Tigidda au début du second millénaire. Les Inusufan d'Agadez et d'In Gall seraient, en Ighazer, les descendants directs des Masūfa - Messufa qui dirigèrent le premier Sultanat de l’Ayar autour de la capitale Takadda du XIIè jusqu’au début du XVIè siècle.

Pour Mc Dougall, cette période est source de grande différenciation sociale. Le développement du commerce, l’économie du sel entre autres, entraînent une forme d’excédent économique qui nécessite une professionnalisation et une spécialisation croissante des populations, qui se traduisent par de nouvelles formes de relations sociales, en l'occurrence une variété de formes guerrières comme de dépendance, ainsi que l'introduction de rôles intermédiaires comme les clercs et les érudits (Mc Dougall 1985).

Les axes commerciaux en place

A l'approche de la fin du premier millénaire, les axes commerciaux reliant la boucle du Niger à l’Égypte empruntent deux voies principales :

A l'approche de la fin du premier millénaire, les axes commerciaux reliant la boucle du Niger à l’Égypte empruntent deux voies principales :

- les voie de l’ouest en direction du Maghreb, d’Audaghost à Sidjilmassa, mais aussi plus à l’est passant par Tademekka et le Touat toujours vers Sidjilmassa, mais aussi vers l’Ifriqyia (Mauny 1961), cette route sera encore la plus sécurisée au XIVè, puisque Mansa Moussa, Roi du Mali, l’empruntera pour son pèlerinage ;

- les voies de l’est en passant par Maranda, au milieu des falaises de Tiguidit et poursuivant vers le Kawar, point de séparation de deux routes, celle de Zawila/Awdjila, ouverte depuis l’antiquité jusqu’au Lac Tchad, et celle de Kufra par le Tibesti pour rejoindre la vallée du Nil. Toujours par l’est mais plus au sud, la voie partant de Bentyia/Kukiya passant par le Lac Tchad et rejoignant directement la vallée du Nil par la Nubie (Mauny 1961). Cette route est sans doute à l’origine des tracés erronés du Nil sur les premières cartes africaines des géographes qui font traverser ce fleuve de la côte atlantique à la Nubie rejoignant ainsi la vallée du Nil.

Le Sahara central est alors peu utilisé par les caravanes qui préfèrent des routes sécurisées, et même à l’apogée de Takadda au XIVè siècle, Ibn Battūta nous rapporte que la route de Gao à Takadda est moins sécurisée et sous la protection unique des Bardāma (Defrémery et Sanguinetti 1858), nom Soninké désignant les Touareg nobles (Lhote 1955). Le voyage retour d’Ibn Battūta se faisant par une voie non moins sécurisée traversant l’Ahaggar, ce qui signifie néanmoins que ces voies sont utilisées autrement que par cabotage probablement depuis le XIè siècle.

Au début du deuxième millénaire, Maranda est alors une halte salvatrice pour les caravanes venant de la Boucle du Niger ou du Lac Tchad qui s’y abreuvent. Un établissement des plus sommaire doit exister, mais jamais jusqu’à mettre en place une unité urbaine, bien qu’une industrie du cuivre existe déjà et très certainement depuis le VIè siècle. Maranda est le siège d’une transformation de ce minerai par les populations qui occupent les environs et le sud Aïr. Le minerai est exporté le plus sûrement le long de l’axe Boucle du Niger - Lac Tchad, dont le royaume de Kanem a déjà une influence grandissante en Ayar1, mais peut être aussi vers la confluence des fleuves Bénoué et Niger, autour desquels se développent des sociétés forestières qui utilisent le cuivre, Igbo Ukwu, Ifé, Nupé, plateau de Jos. Dans tous les cas, Maranda semble ‘perdue’ au milieu de cet axe commercial, ce qui donne à l’Ighazer et l’Aïr une relative indépendance vis à vis des pouvoirs centraux qui s’organisent autour de la boucle du Niger et du Lac Tchad. Par ailleurs, mème si un savoir-faire métallurgique existe, celui-ci n’est pas en mesure d’amplifier l’urbanisation naissante en Ighazer et la constitution d’un pouvoir central.

Les mouvements Almoravides et Fatimides

Au cours des XIè et XIIè siècle, deux événements dans la géopolitique autour du Sahara vont fortement influer sur les mouvements de populations à l’intérieur et au sud du Sahara. A l’ouest, l’empire du Ghana s’effondre sous la défiance des Almoravides, ensemble des tribus sanhadjiennes dont les Messufa vont pousser jusqu’à la boucle du Niger et même au pied de l’Aïr (Hrbek et Devisse 1990). A l’est, les Fatimides vont s’installer au Caire et envoyer sur le Maghreb les arabes Bani Hilal et Bani Sulaym contre carrer les velléités Zirides qui ont fait allégeance au sunnisme (Hrbek 1990). A l‘arrière plan de la confrontation Fatimides - Omeyyades et Sanhadja – Zénètes, les Fatimides tentent de couper les routes de l’or su Sahara occidental et vont chercher à développer des voies caravanières par le Sahara central, ce qui permettra l’émergence du royaume de Tigidda (Hrbek 1990).

Ces événements vont avoir pour effet, entre autres, d’inciter une partie des populations comme les Messufa à pousser vers l’est pour maîtriser les nouvelles voies de commerce qui s’ouvrent à eux entre boucle du Niger et Égypte, poussés qu’ils furent également par les Almohades qui vont dominer les Almoravides et dont les Messufa étaient partisans. Ils vont ainsi développer leur emprise jusqu’au piémont de l’Aïr à travers le royaume de Tigidda, vraisemblablement fondé au XIIè siècle, prenant ainsi la suite du Domaine de Maranda qui ne fut jamais organisé politiquement. Dans le même temps, l’Aïr reçoit de nouvelles populations venant du nord-est et de l’est poussées par le remue ménage organisé des Fatimides, cherchant un meilleur accès au fructueux commerce transsaharien.

L’arrivée des Messufa, déjà détenteurs des voies commerciales entre le Maroc, l'Ifriqyia et la boucle du Niger, va peu à peu participer à la sécurisation des voies commerciales par le Sahara central. Ces voies n’étaient pas inconnues mais peu utilisées à longue distance, les Messufa vont y apporter ce que tout commerçant recherche, une relative sécurité pour ses marchandises contre des droits de passage pour les populations des pays traversés. Par ailleurs, l’ouverture de ces voies permet de raccourcir le trajet vers l’Égypte. Ainsi, l’axe des routes qui passé par le sud Aïr puis le Kawar s’infléchit par le nord de l’Aïr vers le Sahara central et permet la création d’une nouvelle halte caravanière à Takadda, dont les sources artésiennes lui donne une ressource suffisante pour abreuver les caravanes, au détriment de Maranda qui déclinera. L’influence messoufite n’ira néanmoins pas au delà du royaume de Tigidda et des piémonts de l’Aïr, preuve en est du récit d’Ibn Battūta qui note les désaccords entre le Sultan de Tigidda et celui des Kel Tacarcar (Defrémery et Sanguinetti 1858), qui doit représenter les populations Touareg des Ajjers plus que de l’Aïr, ‘tacarcar’ signifiant ‘falaises’ en tamasheq, et le relief des Ajjers répond bien mieux à cette définition que celui de l’Aïr.

Les Messufa

Pour la plupart des auteurs arabes médiévaux, les Masūfa ou Messufa sont des Sanhadja, aux côtés des Gdāla et Lamtūna (Cuoq 1975). Ce sont des molethemin, c’est à dire qu’ils portent le voile, sont éleveurs de chameau, boivent du lait, mange la viande de leur chameau et habitent le désert, ce sont là bien des caractéristiques applicables aux Touaregs actuels. Toutes les tribus Sanhadja, Gueddala, Lemtuma, Messufa, Outzila, Targa, Zegaoua et Lemta, sont situées entre l’océan et Ghadamès (Baron de Slane 1982). Pour Al Bakri au XIè siècle, les Banū Messufa errent dans un désert vide de 2 mois, c’est la durée qu’il faut pour le traverser, ce sont des nomades qui ne se fixent pas (Monteil 1968), tout en exerçant un contrôle guerrier de leur étendue migratoire qu’ils occupent entre Maghreb et Sahel (Naïmi 2017).

Pour la plupart des auteurs arabes médiévaux, les Masūfa ou Messufa sont des Sanhadja, aux côtés des Gdāla et Lamtūna (Cuoq 1975). Ce sont des molethemin, c’est à dire qu’ils portent le voile, sont éleveurs de chameau, boivent du lait, mange la viande de leur chameau et habitent le désert, ce sont là bien des caractéristiques applicables aux Touaregs actuels. Toutes les tribus Sanhadja, Gueddala, Lemtuma, Messufa, Outzila, Targa, Zegaoua et Lemta, sont situées entre l’océan et Ghadamès (Baron de Slane 1982). Pour Al Bakri au XIè siècle, les Banū Messufa errent dans un désert vide de 2 mois, c’est la durée qu’il faut pour le traverser, ce sont des nomades qui ne se fixent pas (Monteil 1968), tout en exerçant un contrôle guerrier de leur étendue migratoire qu’ils occupent entre Maghreb et Sahel (Naïmi 2017).

C’est une description qui correspond bien à la notion d’Essuf chez les Touareg, étymologie de Messufa. Pour Marceau Gast, la notion d'essuf est particulièrement riche, complexe et développée chez les Touaregs. L'essuf c'est l'extérieur, par rapport à la ville, la maison, la tente. Ce n'est pas seulement un lieu, c'est aussi un rapport, un certain niveau de la réalité sociale. Il y a l'essuf de la tente, du campement, de la tribu, de l'humanité. L'essuf est le milieu du silence et de la solitude, il n'est l'extérieur que dans la mesure où il est proche et menaçant dans sa proximité même. Il est évident que ce vide de solitude et de mort est hanté par des "gens de la solitude", les Kel Essuf. C’est une relation affective, psychique et cosmologique des habitants des zones désertiques avec le vide, le "non-humain" que représente pour eux le désert qui les environne (Gast cité par Gagnol 2009).

Les Messufa peuvent être divisés en deux fractions, dont l'une, occidentale, a eu une part importante dans la fondation de l'Empire Almoravide, tandis que la fraction orientale est née sur le chemin des pèlerinages vers la Mecque et nous intéresse car elle est fondatrice de Takadda (Beltrami 1983). La fraction occidentale semble donc plutôt stationnée au début du commerce transsaharien vers le Sous al Acsa et va suivre les premières caravanes zénètes, auprès desquels ils feront très certainement leur apprentissage du chameau en contrepartie de leur connaissance parfaite du désert « vide de 2 mois ».

Au IXè siècle, les Messufa se font déposséder des mines de sel de Teghaza que leur esclaves exploités, au profit des Bérabich (Botte 2011). La révolution Almoravide du XIè siècle est un déclencheur de la prise en main des Messufa sur le commerce transsaharien. Jusque là simples caravaniers et guerriers protecteur de ces caravanes, ils vont se découvrir une vocation de chefferie bien plus importante au sud du Sahara et il semble que leur expansion vers l’est et le Sahara central, soit tout à fait liée, à la suite des Almoravides, à celle de l’empire du Mali. Au XIIè siècle, l’empire Almoravides s’effondre, poussant ainsi un peu plus les Messufa vers le sud pour éviter les exactions Almohades. Cette période marque aussi la fin de la période ibadite au profit des malékites, dont se reconnaissent les Messufa. Il fait peu de doute que cette appartenance religieuse leur a permis de prendre une place aux côtés des empereurs du Mali.

Au XIIè siècle, les Messufa prendront ainsi Azuki au Sahara occidental, et reprendront les salines de Teghaza en plein cœur du Sahara (Lewicki 1990). Ils maîtrisent Tademakka dans les Ifoghas et fonderont Takadda au sud du Sahara central. Ils seront installés à Walata et Tombouctou dont ils sont à l’origine de la fondation, en somme ils occuperont toutes les villes au sortir du Sahara, dernières étapes des caravanes avant le pays des noirs, développant ainsi de nouvelles villes en vis à vis des anciennes cités Walata - Audaghost, Tombouctou - Djenné, Tademekka - Gao et Takadda - Maranda.

Hunwick (cité par Mcintosch et al. 2013), suggère qu’au XIè que la prise de pouvoir à Gao Saney par les Berbères Masūfa Sanhadja, qui avaient des liens commerciaux et idéologiques avec les Almoravides, s'est ainsi consolidée au cours de ce siècle et se poursuivra au Sahara central au XIIè siècle, par la fondation du royaume de Tigidda. Les Messufa se seraient alliés aux roi Zuw de Gao pour y établir une dynastie somme toute éphémère, en témoigne des stèles funéraires retrouvées à Gao Saney en provenance directe d’Almeria, une région sous la domination Almoravide (Hunwick 1966). Le mouvement des Almoravides, directement, puis celui des Almohades, indirectement, leur ont ainsi permis de maîtriser toutes les voies qui mènent à l’or du Mali et ils seront encore au milieu du XIVè en très bonne place aux côtés du roi Suleyman du Mali lorsque Ibn Battūta lui rend visite (Defrémery et Sanguinetti 1858).

Les Messufa administrent certaines de ces villes, comme Tombouctou qui selon Dédé est administrée depuis la brousse par les Immaqqasharan qui seraient des Messufa (Dédé 2015), situation très similaire à celle qu’Ibn Battūta trouvera à Takadda, les deux chefs étant tout deux dénommés Chizar/Izar. Pour Ibn Battūta, le Sultan de Takadda est un berbère, touareg qui suit la succession matrilinéaire et vit sous la tente en brousse. Dans les traditions orales, les Inusufan sont les maîtres de l’Ighazer à l’orée du Sultanat de l’Ayar et nous pouvons donc nous convaincre que le Sultan Izar de Tigidda est un Messufa dont les Inusufan d’In Gall sont les descendants. La nisba même Al Masūfi que l’on trouve encore au XVIIè siècle dans les noms d’érudits d’Anisaman, renverrait à la migration des berbères Messufa au temps des Almoravides jusqu'au piémont de l'Aïr (Hunwick 1991).

L’étymologie de Messufa pourrait être rapprochée de Kel Essuf qui sont les gens de la plaine, un peu par opposition à leurs suivants en Ighazer qui sont les Imesdraghen ou Kel Adrar, ceux de la montagne (Bernus et Cressier 1992). Mais ce n’est très certainement pas en Ighazer que ces berbères prirent leur nom, mais plus sûrement dans les plaines désertiques du Sahara occidental. L’essouf est aussi un espace non domestique que fréquentent seulement les animaux sauvages et les créatures qui ne sont pas humaines, une étymologie externe donc au groupe lui même. Pour gagner son turban le jeune Touareg doit passer une nuit dans l’essouf à la recherche d’un chameau perdu. Cette définition correspond bien aux Sanhadja Messufa adaptés aux plaines sauvages du grand désert.

Le récit d'Ibn Hawqal (Cuoq 1975) [La contrée entre Awdaghust et Sidjilmäsa est occupée par plusieurs tribus berbères, qui vivent isolées, sans aucun contact avec la vie urbaine, ne connaissant que des déserts peu fréquentés. Parmi ces tribus, il y a les Sharța, les Samasta, les Banu Massüfa. Ces derniers sont une importante tribu, vivant au cœur du continent, près de points d'eau peu abondants. Ces gens ne connaissent ni le froment, ni l'orge, ni la farine ; certains d'entre eux, cependant, en ont entendu la description. Leur nourriture se compose de laitage et quelquefois de viande. Ils ont de l'endurance et de la force, ce qui manque à d'autres. Ils ont un roi qui les gouverne et administre leurs affaires. Les Şanhädja l'ont en considération ainsi que les autres habitants de ces régions, parce qu’ils sont les maîtres de la route (commerciales) qui passe chez elles). Ce sont des gens remarquables par la bravoure, l'audace, l'habileté à monter les chameaux, la rapidité à la course, l'endurance, la connaissance de la configuration du sol, l'aptitude à être guide et à repérer les points d'eau sur une simple indication ou de mémoire. Ils ont un sens de l'orientation que l'on ne trouve que chez ceux qui les approchent et mènent leur genre de vie. ils ont un physique parfait, une puissance et une endurance générale aussi bien chez les femmes que chez les hommes. D'eux ou des Sanhadja nul n'a vu de leur visage autre chose que leurs yeux, car ils se voilent le visage étant enfants et grandissent ainsi. Ils considèrent, en effet, la bouche, comme une chose ignoble que l'on doit cacher comme les parties honteuses, puisque ce qui peut en sortir est aussi malodorant que ce qui sort des parties honteuses. Ils imposent des droits sur ceux qui passent chez eux pour le commerce, sur chaque chameau et sur chaque charge ainsi que sur ceux qui retournent chez eux avec de l'or (tibr), provenant du Bilald al-Sudan. Cela est un moyen de subvenir à certains de leurs besoins.]

Les populations en place

En Ighazer, les Igdalen sont parmi les premières populations berbères qui nomadisent dans la plaine de l’Ighazer depuis la fin du VIIIè siècle. Les Igdalen seraient venus de l’ouest, peut être associés à des populations zénètes, juives ou d’autres berbères qui ont migré le long des voies caravanières entre Maghreb et Bilad al Sùdan. Une tradition d‘origine fait venir les Igdalen de Fez et en fait des Chérif (Chapelle 1949 ; Bernus 2001). Toujours est-il que ce sont des tribus maraboutiques qui aujourd’hui ne portent pas les armes et stationnent en Ighazer et ce semble-t-il depuis toujours. Les Igdalen sont présents également en Azawagh et doivent aussi avoir une parenté avec les Idakshahak des Ifoghas, avec qui ils partagent une langue mixte Songhay et Tamasheq. Leur piété est aussi à mettre en lien avec celles des Attawari et de l’ensemble Isheriffen que l’on trouve en Azawagh et autour de la boucle du Niger, dont certaines fractions ont des parlés similaires à base Songhay et Tamasheq signalant forcément un long contact entre ces populations.

En Ighazer, les Igdalen sont parmi les premières populations berbères qui nomadisent dans la plaine de l’Ighazer depuis la fin du VIIIè siècle. Les Igdalen seraient venus de l’ouest, peut être associés à des populations zénètes, juives ou d’autres berbères qui ont migré le long des voies caravanières entre Maghreb et Bilad al Sùdan. Une tradition d‘origine fait venir les Igdalen de Fez et en fait des Chérif (Chapelle 1949 ; Bernus 2001). Toujours est-il que ce sont des tribus maraboutiques qui aujourd’hui ne portent pas les armes et stationnent en Ighazer et ce semble-t-il depuis toujours. Les Igdalen sont présents également en Azawagh et doivent aussi avoir une parenté avec les Idakshahak des Ifoghas, avec qui ils partagent une langue mixte Songhay et Tamasheq. Leur piété est aussi à mettre en lien avec celles des Attawari et de l’ensemble Isheriffen que l’on trouve en Azawagh et autour de la boucle du Niger, dont certaines fractions ont des parlés similaires à base Songhay et Tamasheq signalant forcément un long contact entre ces populations.

La présence en Ighazer de population berbérophones d’origine occidentale avec un parlé mixte, nous permet de suggérer que le terroir aujourd’hui occupé, l’était antérieurement par des populations songhayphones, mais que l’on ne connaît pas dans les traditions orales actuelles. Quelques hypothèses sont émises sur la possible origine des gens d’In Gall et d’Agadez d’un fond songhay ancien de population autochtone (Bernus et Cressier 1992), à différencier des migrants que l’Askia Mohamed aurait laissé sur place au XVè siècle. Par ailleurs, Boubou Hama et Bocar Cissé sont les seuls compilateurs de traditions qui ont ramené des récits faisant que l’Aïr et l’Ighazer étaient, antérieurement à l’islam, occupés par des populations songhayphones (SCOA 1977). A la fin du premier millénaire d’autres populations vont se diriger vers l’Ighazer, plutôt sédentaires et paysannes, inorganisées, elles avancent également vers l’Ayar au vu des conditions climatiques plus favorables. Cette avancée est notamment relatée dans une tradition relevée par Boubou Hama : « vers l’an 1000 des Gobirawa, venus du sud prennent Agadez, et deviennent les maîtres de l'Aïr, à cette époque des berbères venus du Maroc s'installent aussi » (Hama 1974). Les berbères du Maroc sont très certainement les Igdalen, ce qui placerait ce mouvement vers le VIIIè ou IXè siècle, antérieurement à la venue des Messufa. Évidemment la référence aux Gobirawa renvoi plus sûrement à des groupes hausaphones car les Gobirawa ne sont pas encore structurés, et la référence à Agadez renvoi à Aïr et plus précisément le sud de l’Aïr et le pourtour des falaises de Tiguidit. On notera également qu’un tel mouvement de population hausaphone sud-nord peut être concomitant de l’expansion de la langue Hausa qui est proposé par Sutton à la charnière des deux premiers millénaires de notre ère (Sutton 1979). Ainsi, au début du deuxième millénaire de notre ère, l’Ighazer semble être une zone de contact entre populations soudanaises songhayphones et hausaphones. Les traditions orales de tous les berbères de l’Aïr rapportent qu’elles ont trouvés en place ces populations noires qu’elles refoulèrent au sud (Rodd 1926 ; Abadie 1927 ; Urvoy 1936 ; Séré de Rivières 1965 ; Hamani 1989).

Avec la mise en place du royaume de Tigidda se mettent également en place de nouvelles populations berbères. Muhamed Bello nous en donne un aperçu depuis Sokoto : Amakitan, Tamgak, Sandal, Agdalar et Ajdaranen (Rossi 2016). On sait que les relations entre le royaume Peul et le Sultanat d’Agadez ont été proches et cette liste peut donc être emprunte de cette proximité. Néanmoins, il est le seul à citer les Agdalar qui sont les Igdalen et l’ensemble des autres tribus existent toujours. Les Imakitan sont aujourd’hui entre Aïr et Lac Tchad, ils pourraient être originaires du Bornou (Palmer 1934), les Tamgak et les Ijadaranin sont parmi les Kel Owey et les Sandals sont les Iteseyen aujourd’hui au Gobir. Les Isandalan ou Sandals seraient arrivés en Aïr vers le XIè-XIIè siècle (Urvoy 1936 ; Chapelle 1949 ; Séré de Rivières 1965), seul Hamani les place dès le VIIIè-IXè siècle à l’ouest de l’Aïr, en compagnie des Igdalen, Iberkoreyan et Inusufan. Ibn Khaldoun cite les Sanhadja Iticen autour de la boucle du Niger et de Tademekka (Baron de Slane 1982), que l’on peut rapprocher des Iteseyen, qui selon Rodd sont les constructeurs des habitat de pierres maçonnées que l’on trouve au sud de l’Aïr (Rodd 1926). Ce paysage est intéressant, car il nous semble homogène dans le sens où on est à la confluence de plusieurs origines de populations, le Bornou et l’Aïr, mais également l’occident pour les Sandal ainsi que les Iberkoreyan et depuis le mouvement Almoravides les Messufa, le tout sur un fond de population soudanaise.

Le XIIè siècle va voir donc aussi venir du nord les Kel Gress et les premiers groupes Kel Owey qui pourraient être les Tamgak et Ijadaranin. On ne sait pas vraiment d’ailleurs, si ce sont des groupes allochtones à l’Aïr où s’ils ne sont pas déjà les premières populations autochtones qui voient leur mode culturel évoluer vers les Kel Tamasheq. Pour le Lieutenant Jean, les Kel Gress sont dirigés par les Iteseyen et seraient les premiers venus en Aïr, occupant l'ouest de l’Aïr dont Assodé Aouderas, entre autres, édifiant les ruines d’habitat de pierres maçonnées qui parsèment la montagne (Jean Lt 1909). Les Kel Owey occupent plutôt la partie orientale de l’Aïr.

Enfin, pour clore le tour d’horizon des populations en présence au temps du royaume de Tigidda, nous devons évoquer les Gobirawa dont la naissance et l’expulsion de l’Aïr semble étroitement liées à la naissance et à la mort du royaume messoufite. Ils seraient arrivés, ou peut être né, vers les XIè-XIIè siècle et seraient issus de populations négro-berbère du Kawar tout comme les Katsénawa et peut être les Daurawa qui les auraient précédés (Rodd 1926). Les Gobirawa encadrèrent en Aïr une partie des populations autochtones de l’Aïr pour donner dès le XIIè naissance à un État, entre Aïr, Ighazer et Tadarast avant leur migration finale vers le Gobir actuel au XVè siècle. On notera également les Maquras d’Ibn Saïd qui peut être le nom d’une ancienne tribu les Maqqoghan, tribus alliés du Kanem qui cherche un appui en Aïr pour rivaliser avec Tigidda (Hamani 2008).

A travers les différentes traditions et chroniques de la naissance du Sultanat d’Agadez, on distingue de nouveaux groupes dont on ne sait pas toujours s’ils sont vraiment constitués et dominants à cette époque. La liste des tribus venues d’Awdjila composée des Itissines, Ijadaranines, Ifadelen, Tamaqwouat, Tamaga Aazallets, Izaaranes, Ibrazaouanes pour Urvoy (Urvoy 1936), Iteseyen et Imakitan qui rassemblent plusieurs tribus comme les Ifadalen pour Chapelle (Chapelle 1949), Amakitan, Tamgak, Sandal, Agdalar et Ajdaranen pour Mohamed Bello (Rossi 2016). On retiendra pour ce premier groupe les Ifadalan, Imakkitan, Ijadaranin, Itesayan et Izaaranes, les autres noms de tribus étant souvent des sous composantes de ces premières. Puis, un groupe de tribus composé des Lissaouanes, Balkorey, Amiskikines, Amassoufanes, dont les premiers semblent être une recomposition de tribus a posteriori dont feraient partis les Ilemteyen de Ghât (Rossi 2016). Les Balkorey sont les Iberkoreyan, les Amassoufanes sont les Messufa et les Amiskikines les Imiskikian. Il est donc fort à parier que selon qui relate l’histoire la composition du groupe évolue plus ou moins fortement. Je ne trancherai pas ici cette question, je me contenterai de préciser que dans le cadre géographique qui termine le royaume de Tigidda, le premier de ces groupes est montagnard plutôt stationné en Aïr et le second habite la plaine sur les piémonts et en Ighazer.

Sur la carte d’implantation des populations, j’ai choisi pour l’heure de positionner les Messufa près de Takadda la capitale du royaume et le passage obligé des caravanes, mais on l’a vu ce sont des nomades qui ne vivent pas en ville. Les Igdalen sont positionnés comme aujourd’hui sur la plaine de l’Ighazer. Les Iberkoreyan sont positionnés sur les piémonts bien qu’au fil du temps ils semblent devenir des urbains puisqu’on les retrouve à Takadda, Anissaman puis Agadez. Ilemteyen et Tawantakat sont positionnés sur le sud de la plaine de l’Ighazer plutôt à proximité des falaises de Tiguidit, ce positionnement reflète aussi celui des Lisawan du XVIIè qui seraient issus des Ilemteyen, nous y reviendrons par la suite. Pour les Imiskikiyan nous n’avons pas d’information suffisantes sur leur histoire. Enfin, au dessus des Iteseyen sont positionnées les tribus venues d’Awdjila, et au nord de l’Aïr les nouveaux arrivants que sont les Kel Gress, Kel Owey et Kel Ferwan. Je considère pour l’heure que les Kel Tacarcar d’Ibn Battūta sont des Touareg Kel Ajjers et donc ceux qui sont immigrés au nord de l’Aïr en sont des fractions sans doute déjà indépendantes.

Les XIè et XIIè siècles constituent aussi l’émergence au sud des états Hausa appuyés par les apports des Abzinawa et aussi du Kanem qui a étendu sa zone d’influence jusqu’en Aïr (Cornevin 1975). Ces populations Hausa, d’un point de vue étatique ou commercial, sont dans une sorte de léthargie maintenue par la puissance du Kanem, elles vont trouver par le nord un exutoire possible à cette léthargie qui se concrétisera seulement au XVIè siècle, mais qui entre temps aura permis la structuration étatique et l’avènement de la grande confédérations des États Hausa.

Même si les données archéologiques et l’oralité des traditions nous manquent encore, il est fort probable que les populations berbérophones vont bousculer, refouler ou assimiler les populations autochtones en place depuis le début de notre ère, effaçant même les références à ces autochtones dans les traditions orales, si ce n’est sous des dénominations très vagues. La chronologie est difficile à établir avec précision, mais les conditions politico-économiques dégagées plus haut permettent déjà l’esquisse d’une chronologie relative. Elle pourrait débuter par l’arrivée des Messufa et des Sandals, puis se poursuivre par des arrivées de négro-berbères, le déploiement de population berbères du nord, enfin l’arrivée et l’installation des commerçants et Ulema autour de la capitale de l’Ighazer Takadda.

L'environnement

Même si elle ne fut pas climatiquement homogène, la période du royaume de Tigidda était plutôt humide et favorisa une végétation arborée (Bernus et Cressier 1992). Humide certes, mais toutefois moins que la période précédente du Domaine de Maranda, ce qui favorisera très certainement la venue des berbères au sud du Sahara. En effet, l’alternance des période sèches et humides de la première moitié du deuxième millénaire, va faire reculer les maladies tropicales humaines comme animales vers le sud et favorisera ainsi l’afflux de populations sahariennes. Si le royaume de Tigidda ne prend pas la suite géographique de Maranda, c’est peut être bien à cause aussi de sa position encore trop méridionale et d’un environnement moins sain pour les pasteurs sahariens. Ce mouvement est d’ailleurs en partie concomitant de celui des Songhay qui quittent l'Azawagh devenue trop aride au cours du XIIIè siècle vers la zone de Niamey (Maley et Vernet 2013).

Le royaume de Tigidda est entièrement compris en zone de steppe semi-aride, sa face nord est même en limite du désert proprement dit, englobant le Talak et une partie de la Tamesna. A la lecture d’Ibn Battūta et de son retour au Maroc, on sent qu’après seulement quelques jours on est dans un autre pays, celui des Kel Tacarcar (Defrémery et Sanguinetti 1858). Sans doute que le nord de l’Aïr est influencé par des tribus Touareg des Ajjers et de l’Ahaggar. Le sud Aïr est également compris dans l’aire d’influence du royaume messoufite, les chroniques d’Agadez rapportant que le pays est commandé de Barghot à Tegidda et Aderbissinat (Urvoy 1934). Comme l’on sait que ces chroniques ont été réécrites en 1907 (Rossi 2016), il est fort possible que l’on est ici une vision du royaume a posteriori et pas tout à fait réelle. Cela semble néanmoins nous dire que les voies commerciales qui partent vers le sud (Aderbissinat) et vers le Kawar (Barghot) sont maîtrisées par les Messufa. Le sud pour un accès aux plaines céréalières du Damergou, et l’ouest avec la mise en place de la Taghlamt ou caravane de sel de Bilma, Jean Léon l’Africain notant qu’au XVè siècle et donc probablement avant, le sel de Bilma arrive en quantité au Gobir. Encore récemment les gens de l’Aïr qui participaient à cette caravane se regroupaient vers Beurkot, dans le Sud-est de l'Aïr, fin septembre pour traverser le Ténéré par groupes d'environ 300 chameaux (Morel 1973). Le sud Aïr est par ailleurs la zone la plus pluvieuse à cette latitude, qui permet une agriculture le long des oued mais elle fournit aussi les herbages nécessaires pour traverser la mer de sable.

La plaine de l’Ighazer est le cœur du royaume, les herbages y sont exploitables qu’une partie de l’année, après la saison des pluies. La cure salée est donc sans doute de plus en plus marquée à cette époque, Takadda rayonne à la confluence des principales sources salées. La capitale médiévale de l’Ighazer est aussi à proximité de deux sites d’extraction du sel, Gélélé, très certainement plus ancien que Takadda, et Tegidda n’Tesemt dont on ne discutera pas ici les débuts de l’exploitation saline, mais probablement au moins contemporaine de la fin du royaume. Elle est surtout très nettement éloignée des montagnes de l’Aïr, une centaine de kilomètre soit 4-5 jours, ce qui tend à montrer une volonté politique de ne pas se confronter avec ceux de la montagne. A l’ouest, la continuité depuis la boucle du Niger semble être une grande monotonie que reflète bien l’Azawagh et ne semble pas être encore un enjeu, mais plutôt un arrière pays de confiance avec qui les relations sont régulières.

La position de Takadda est aussi en lien étroit avec la présence de cuivre natif dans une couche dolomitique affleurante en Ighazer. Il n’y a pas eu de véritables mines de sel en Ighazer, mais plutôt des gisements éparses exploitables lorsque la roche cuprifère affleure. Les caravanes de l’Égypte n’amènent plus de cuivre et l’industrie du cuivre s’est dispersée avec le savoir-faire des forgerons qu’on retrouve dans toutes les villes de la zone sahélienne.

Le royaume de Tigidda

Les conditions climatiques, même un peu plus favorables au pastoralisme, ne peuvent à elles seules expliquer l’implantation d’une capitale de royaume aussi moderne pour l’époque, c’est à dire urbaine, dans une zone aussi ingrate et improductive. Ce sont des facteurs essentiellement économiques qui vont permettre à cette ville d’émerger et de faire des Messufa une chefferie qui a déjà des allures de Sultanat. Le centre d’influence au sud-ouest de l’Aïr va donc passer de Maranda à Takadda et ce n’est pas un simple déplacement de capitale ou de population, mais bien un apport de populations nouvelles peut-être pas supérieures en nombre mais socialement organisées pour et par le trafic caravanier. Les recherches archéologiques du PAU2 ont en effet montré qu’il n’y avait pas de continuité entre les céramiques de Maranda et celles d’Azelik/Takadda (Bernus et Cressier 1992), signalant bien l’arrivée d’une nouvelle population.

Cette césure qui semble nette entre Maranda et Tigidda peut être le résultat d’un changement climatique brutal qui se serait passé courant du XIè siècle, matérialisé par une période aride mais aussi par l’émergence du mouvement Almoravide au Sahara occidental et un changement de dynastie en orient au Kanem avec l’avènement des Sefuwa (Maley et Vernet 2013). Il n’y eu donc sûrement pas de confrontation entre les population de Maranda, qui durent s’exiler vers le sud, où se réfugier dans les montagnes de l’Aïr au climat plus doux et les nouveaux arrivant de l’ouest qui trouvèrent un territoire sans organisation et donc sans défense.

Au pied de l’Aïr, les Messufa, ou Kel Essouf, ceux de la plaine, font face à une montagne. Du sud pousse des hausaphones, du nord viennent de nouveaux groupes Touareg et de l’est des négro-berbères s’installent. Leur avancée est stoppée autant par la géographie que par les populations environnantes mais aussi leur modèle économique, éleveurs de chameaux, guides et protecteurs de caravanes. La fondation de Takadda s’avère donc une nécessité pas seulement pour préserver leur territoire, mais également pour être positionné à une confluence de voies caravanières et d’influences diverses. Car outre la voie boucle du Niger vers l’Égypte, Takadda se trouve également à la croisée des chemins pour les caravanes du Lac Tchad au Touat, qu’empruntera Ibn Battūta pour son voyage retour. Takadda se trouve donc à l’interface de milieu physiquement et sociologiquement différents, ce qui s’avère être une position charnière intéressante pour développer un courtage commercial.

En contrôlant le commerce jusqu’à l’Aïr, les Messufa vont développer les voies commerciales vers le nord à travers le Sahara central. Les autres berbères Sandal en place assurent leur vocation d‘éleveur dans les plaines de l’Ighazer, sur les piémonts de l’Aïr et en Aïr même. De nouvelles populations arrivent et les Messufa doivent sans doute composer avec les touareg de l’Ahaggar et des Ajjers, qui apportent aussi la connaissance des massifs centraux et des voies de passage possibles. Il ne semble donc pas y avoir de conquête territoriale guerrière pour les Messufa, mais plutôt d’une supplantation de leur halte caravanière par rapport à celle de Maranda offrant sans doute moins de services. En effet on verra plus loin que la capitale du royaume est une véritable pentapole offrant l’ensemble des services nécessaires au commerce transsaharien (Bernus et Cressier 1992).

Au fil des siècles, le royaume de Tigidda allait rayonner sur tout l’Ighazer et la partie sud de l'Aïr, vers Beurghot et la Tadarast, définissant la première entité politique pouvant être nommée Ayar et régnant ainsi sur les voies commerciales vers l’Égypte à travers le Sahara central. Le chef de ce royaume était l’Aménokal des Messufa, Izar pour Ibn Battūta, terme signifiant le premier d’entre tous (Foucauld 1952). Il suivait les principes de l’héritage matrilinéaire, indice important matérialisant la suzeraineté Touareg, et était aidé dans ses tâches quotidiennes par des domestiques blancs ayant très vraisemblablement une parenté avec des Isheriffen (Jarry 2019). Si Ibn Battūta ne fait pas d’Izar un Messufa, c’est semble t-il parce qu’il n’est pas passé en personne en Ighazer et que les informations qu’il a recueillies seraient de seconde main, en témoignent les noms génériques utilisés pour décrire les personnes, Izar pour le Sultan, Bardama pour les Touareg nobles (Jarry 2019). Izar est d’ailleurs à rapprocher d’un autre Sultan de Tombouctou qui se nommait Chizar, ce qui peut témoigner de relations entre boucle du Niger et plaine de l’Ighazer.

Au delà de la rente commerciale qui permet le développement de Takadda, il faut également ajouter les ressources minière. D’une part le royaume produit du cuivre transformé dans sa capitale et d’autre part l’Ighazer est reconnue pour sa disponibilité en sel, à travers les sources mais aussi son exploitation dans les salines de Gélélé et Tegidda n’Tesemt. Je développerai ces points dans la description de la capitale Azelik-Takadda. Ces deux minerais sont essentiellement pour générer du trafic d’or car ils ont très demandés au sud du Sahel, l’un par prestige l’autre par manque physiologique. Il n’est dès lors pas étonnant qu’Ibn Battūta note que les gens de Takadda vivent dans l’abondance e la prospérité et ont beaucoup d’esclaves malgré une seule caravane annuelle vers l’Égypte, mais que l’on suppose très importante avec en sus les pèlerins qui se rendent à la Mecque. Ce développement économique se fait en parallèle de celui de l’empire du Mali qui fera en quelque sorte la jonction des économies du cuivre de l’ouest du Sahara et du Sahara central. Les flux commerciaux sont alors bien établis le long des axes transsahariens, sur les sites d’Akjoujt en Mauritanie et de Takadda en Ighazer, sans omettre les mines autour de Tabelbala, l’ensemble du cuivre sahélien et nord africain se centralise en partie dans l’empire du Mali qui, avec le sel, est l’un des principaux produits d’échanges d’avec les peuplades soudanaises de la forêt.

Al Umari au XIVè siècle nous rapporte que le pays des Sùdan, compte aussi trois rois indépendants, musulmans blancs appartenant à la race berbère : le Sultan d’Aïr, le Sultan de Damushush et le Sultan de Tademekka (Cuoq 1975). Le Sultanat de l’Aïr ne né que vers le XVè siècle et aura la main mise sur l’Ayar que dans la seconde moitié de ce siècle. On peut donc y voir une confusion avec le royaume de Tigidda, ce qui dénoterait néanmoins une emprise renforcée sur la montage bleue, car aucunes traditions orales ne nous ramène d’élément sur un Sultan en Aïr à cette date, ce serait même l’absence de commandement qui nécessita la recherche d’un Amenokal. Se place donc ente Tademekka et Tigidda le royaume de Damushush d’Al Umari, qui géographiquement devrait s’étendre sur l’Azawagh. Les seuls populations musulmanes, blanches et berbères dans cette zone ne peuvent être, en l’état de nos connaissances, que les populations Isheriffen qui depuis longtemps sont en contact avec le Sùdan. Cette proposition est atypique car rien n’indique aujourd’hui que ces populations furent à un moment organisée en Sultanat, par contre on connaît déjà bien leur religiosité importante et le rôle qu’elles assumèrent dans le contact avec les populations du Sùdan. Hamani rapproche Damushush de Ishumagh (Hamani 1989), on pourrait aussi rapprocher ce terme de celui des Dahoushahaq, Isheriffen de la boucle du Niger.

La consolidation islamique

Dans son portrait de Takadda, Ibn Battuta, nous représente les notables de la ville, alfaqis, cadis, khatibs et oulémas. La présence de ces figures juridico-religieuses importantes témoigne de la pratique et de l'implantation de l'islam, même s'il est difficile de déterminer l'étendue et la profondeur de cette islamisation dans la population générale (Vidal Castro 2007).

Pour Beltrami, les Messufa étaient considérés comme des "Ineslemen", c'est-à-dire des lecteurs du Coran. Ils avaient également une réputation de juristes : de Takadda à Anisaman et à Tegidda n’Adrar leur courant de pensée soufi se serait propagé vers l’Aïr et il n'est pas exclu qu'une partie de la Qadiriyya, la Tariqa qui de l’Adrar des Ifoghas a atteint le territoire du Sultanat d'Agadez, a trouvé en ces "érudits" les meilleurs messagers. C’est probablement un Touareg d’Anisaman qui développa la secte Qadiriyya (Hamani 1989). Encore au XVIIè siècle en Égypte, les savants Abu Yaihya ben Yahya et son père Ibn Sugen al Faqih, deux Inusufan de Takadda (en fait Anisaman à cette époque), étaient considérés comme dignes de beaucoup de respect (Beltrami 1983).

Tigidda domine la vie intellectuelle et religieuse de l'Ayar depuis au moins le XIVè siècle. A partir du XVè siècle, il s’installe un fort courant religieux venu de l’ouest (Norris cité par Bernus and Cressier 1992), professant souvent un islam radical. L’un des points d’orgue en sera, à mesure que Tademekka décline, la fuite vers Takadda des marabouts d’Alfa Gungu peut être sous la pression ou les exactions de Sonni Ali Ber installant sa dynastie sur le Songhay. Ainsi en Ayar, se trouve la confrontation entre deux islams, l’un radical venu de l’ouest dont Al Maghili est l’un des représentants les plus connus, et l’autre plus tolérant cherchant les voies d’adaptation de l’islam aux populations locales avec Al Bagdhadi venu d’Égypte.

Al Maghili passa par Takadda vers la fin du XVè siècle. Né à Tlemcen en 1425, venu du Touat où il lutte contre l'influence des juifs et la corruption, jusqu’à en faire la purge, il est un rigoriste n’admettant pas la cohabitation avec les infidèles. En Ighazer, il préféra Tigidda à Agadez où il s’opposa au Sultan soutenu par Al Suyuti, un érudit du Caire plus flexible avec les principes coraniques. De Tigidda, sa renommée s’étendra au Hausa et au Songhay où il séjournera ensuite auprès de l’Askia Mohamed (Verskin 2019). Nombre de disciples rejoignirent Al Maghili pour suivre son enseignement dont Aida Ahmed, jurisconsulte qui devint Cadi de Katsina et mourut en 1529-30. Al Aqib, un Messufa de Tigidda encore vivant en 1543, qui rédigea un acte sur la prière du vendredi à Anisaman qui comptait suffisamment de personnes pour être faites en commun. Il rédigea aussi une Fatwa pour Askia Mohamed. Al Najib, encore vivant en 1597, vécu à Tigidda puis Anisaman qu’il quitte pour Agadez à la suite de la destruction de Tigidda.

Au début du XVIè siècle Shaikh Zakariyya met l’islam dans le quotidien des Agadésiens, construit des mosquées dont la grande mosquée d’Agadez. Anisaman fait le lien entre Tigidda et Agadez où les marabouts Inusufan ont encore, au moins au début du XVIè siècle, une grande influence sur les sultans d’Agadez. Al Maghili en Ighazer, Shaikh Zakariyya à Agadez, et Al Bagdhadi en Aïr sont les trois érudits qui à la fin du XVè siècle et surtout au début du XVIè siècle dominent la vie religieuse en Ayar, chacun apportera un courant religieux, qui perdurera jusqu’à nos jours à Agadez et en Aïr, consolidant ainsi définitivement l’islam dans toutes les couches sociales de la vie sédentaire et nomade.

En cette fin de XVè siècle, l’Islam a très certainement servi à préserver l’intégrité des Messufa. En partie réfugiés à Anisaman, In Gall et Tegidda n’Tesemt, mais aussi auprès du Sultan de l’Ayar, en participant aux intrigues locales pour tenter de préserver un peu de pourvoir politique. Leur participation à la construction du palais royal est le signe d’un déclin, car cette tâche est le plus souvent dévolue à des tribus non suzeraines. Il semble donc que les berbères Messufa soient passés d’un statut de suzerain à un statut de Touareg religieux, les Inusufan.

La rupture au milieu du XVè siècle

Au milieu du XVè siècle, un événement majeur va marquer notre royaume et toute la dynamique géopolitique de la sous-région. Il est peut être lié à l’éruption volcanique de Kuwae dans le pacifique en 1452, qui eut un retentissement climatique mondial avec la baisse des températures. Une crise climatique est ainsi bien documentée autour de la boucle du Niger avec une période très aride qui sans nul doute va affecter économiquement notre royaume par l’affaiblissement puis le renversement de l’Empire du Mali. Cette période d’aridité extrême semble identique du côté du Lac Tchad, où son niveau atteint un minima (Maley 2004 ; Maley et Vernet 2013), alors que quelques décennies plus tôt les Seyfuwa s’installaient à l’ouest du Lac. L’affaiblissement du Mali et du Kanem-Bornou va permettre à l’Ayar de recomposer son rôle politique et économique entre les deux grands Empires. Cela se traduira très certainement l’émergence du Sultanat de l’Ayar et le développement des relations culturelles et commerciales avec les cités États Hausa, elles aussi en partie débarrassées de leur suzeraineté.

Tademakka, qui se situe à la même latitude que Takadda, fût une ville florissante abandonnée au XVè siècle. Les sources orales évoquent des destructions liées à des conquêtes et à des rivalités politiques. Cette description est somme toute très similaire de la fin de Takadda. Les changements climatiques ont aussi contraint les habitants à quitter les lieux (Dupuy 2022). Aujourd’hui, de plus en plus de chercheurs suggèrent aussi une intervention externe avec la venue de la peste noire en Afrique subsaharienne. Bien qu’encore non prouvé, les déterminants qui excluaient le passage de la peste noire de l’autre côté du Sahara sont en train de vaciller fortement, laissant l’opportunité au virus de traverser le désert, au cours peut être de la deuxième moitié du XIVè siècle (Gallagher et Dueppen 2018). Elle a ainsi pu provoqué une réduction de la population, influençant ainsi la dynamique du pouvoir et la nature de la vie sociale d'une manière importante, comme des changements sociaux, politiques et religieux qui pourraient en être le résultat (Gallagher et Dueppen 2018). Un effet collatéral de cet événement et la sollicitation des ensembles funéraires et donc des cimetières. Celui de Takadda, évoqué dans les travaux du PAU, rassemble 600 sépultures qui seraient le résultat de l’attaque dévastatrice du Sultanat d’Agadez (Bernus et Cressier 1992), c’est ce qu’en retient la tradition orale au début du XXè siècle, car aucun écrit ne mentionne cette guerre (SCOA 1977).

C’est au milieu de ce siècle que le palais du Sultan d’Agadez sera construit, c’est aussi la révolte des Gobirawa qui seront chassés définitivement de l’Ayar, deux événements qui marquent déjà la fin politique du royaume de Tigidda.

La fin de Takedda

A la suite de l’empire du Mali, le Songhay va poursuivre l’entente commerciale avec l’Ighazer, mais un premier événement va venir bousculer les relations vers 1470-1. Takadda est déjà une pieuse cité et Sonni Ali Ber va se rendre coupable d’exactions sur nombre de musulmans, dont les marabouts d’Alfa Gungu qui subissent les humiliations du nouvel empire Songhay. Une partie de ces derniers émigrera vers Takadda et Sonni Ali Ber les accusera d’aller chercher l'aide des Touareg de Tigidda pour défier son autorité et jugera cela comme une trahison lui donnant la permission de massacrer ceux qui sont restés (Hamani 1989). Sonni Ali Ber avait déjà détruit Tademekka et il est vraisemblable que Takadda ne devait pas vraiment se réjouir de l’avènement de l’empereur du Songhay, même s’il faut tempérer les ardeurs des Tarikh sur l’histoire de Sonni Ali Ber, très orientée à la gloire de la dynastie qui lui succédera, les Askias.

Askia Mohamed Touré prendra donc le contre pied sur la question de la religion (tout du moins dans l’histoire narrée par les Tarikh), puisqu’on peut dire que c’est lui qui fera entrer définitivement l’islam dans la culture songhay et au-delà. Il serait le premier Mansa qui passa par le Sahara central lors de son pèlerinage à La Mecque à la fin du XVè siècle en 1496-7. Takadda était alors le centre religieux le plus influent et il est probable qu’au passage l’Askias Mohamed Touré ait pris la mesure de la situation politique entre Takadda et Agadez. Mais rien ne dit qu’il passa à Takadda et cette absence de mention plaiderait plutôt pour un passage par Agadez, passage dont on est sur lors de deux expéditions qu’il fera en 1500 et 1515, pour asseoir la ville à son emprise, ce qui signale bien que Takadda n’est déjà plus que l’ombre d’elle même en Ighazer et qu’Agadez était le vrai centre de pouvoir à la fin du XVè siècle.

Selon les traditions orales, la cité de Takadda serait détruite au milieu du XVIè siècle à la suite de plusieurs guerre, sept ou douze selon les informateurs, ces chiffres se répétant très souvent dans les traditions orales. En guise de guerres, il ne devait s’agir que d’escarmouches ou de batailles rangées comme cela se passa à travers toute l’histoire Touareg en Ighazer et ailleurs, escarmouches entre Iteseyen et autres Sandal contre les Messufa, qui peu à peu affaiblir militairement Takadda. Cette destruction est donc très certainement une construction a posteriori de la tradition, mais matérialise quand même bien la concurrence exacerbée qu’il devait y avoir entre les deux centres de pouvoir au point d’en vouloir son élimination totale. Pourtant aucun Tarikh ni même les chroniques d’Agadez ne parlent d’une telle destruction (SCOA 1977). Il semble dès lors que Takadda ait subit une lente décadence politique et économique à partir du milieu du XVè siècle, au profit d’Agadez, mais aussi d’établissements secondaires comme Anisaman, Tegidda n’Tesemt et In Gall.

Le coup de grâce, en quelque sorte, pour le royaume de Tigidda est donné vraisemblablement par la situation économique qui va permettre à Agadez de supplanter Takadda. Dès le début du XVè siècle, les portugais commercent le cuivre avec le Mali (Ly-Tall 1985) et à la fin du XVé siècle, ils atteignent les côtes de la Nigeria installant de nouveaux comptoirs et commerçant le métal rouge avec Ifé (Ryder 1985). Ces importations massives et régulières de cuivre vers la zone soudanienne vont faire chuter le cours monétaire d’une des rentes de Takadda. Au milieu du XVè siècle déjà, des commerçants de Oran au Touat ont du mal à vendre leur cargaison de cuivre, les traversées se font encore par l'intermédiaire des juifs (Oliel 1994). Toujours dans la seconde moitié du XVè siècle, le Sultan du Bornou écrit une lettre au Touat pour leur dire de revenir commercer vers 1478. Pour Bucaille, Takadda est devenue économiquement sans objet depuis l'arrivée des portugais sur les côtes de Guinée (Bucaille 1975). Le développement de plus en plus important depuis le XIVè siècle de la Taghlamt de sel entre Bilma, l’Aïr et les pays Hausa, rend la production de sel de l’Ighazer dérisoire et la cité minière de l’Ighazer perd ainsi deux rentes, certes d’appoint au commerce transsaharien qui lui aussi décline. De plus en plus d’insécurité, des famines s’installent dues à la péjoration climatique entre 1440 et 1470, entraînant l’abandon des villes et le recul des populations (Maley et Vernet 2013). Le Touat est également en décadence (Oliel 1994), la situation des juifs est de plus en plus précaire, ils sont encore très présents dans les relations commerciales entre Touat et boucle du Niger, mais la fin du XVè siècle va porter un coup fatale à cette minorité notamment sous les exactions fanatiques dirigées par Al Maghili (Oliel 1994).

Les principales économies courtière et rentière de Takadda s’amenuisent tout au long du XVè siècle. La décadence de l’axe commercial est-ouest va peu à peu être remplacé par un axe nord-sud passant par Agadez, joignant les États Hausa à l’Ifriqyia et l’Égypte. A l’orée du XVIè siècle, Takadda n’est plus qu’un centre spirituel de renom et Askia Mohamed Touré se doit de mettre la main sur Agadez s’il veut garder quelques bénéfices des axes commerciaux vers l’Égypte, ce qu’il fera à travers 2 expéditions vers 1500 et 1515 (Houdas 1900 ; Houdas et Delafosse 1913), montrant bien que le centre de pouvoir est définitivement établi à Agadez et dans les mains des Touareg de l’Aïr.

L’imbroglio politique

La fin de Takadda est extrêmement synchrone avec le début du Sultanat de l’Ayar. Sans écrire ici l’histoire de la naissance du Sultanat d’Agadez, il n’est pas de doute sur le fait que la fin du royaume de Tigidda coïncide avec l’émergence du Sultanat de l’Ayar. Plusieurs faits sont intéressants à mettre en perspective pour se convaincre que les relations de pouvoir entre les deux royautés sont dignes des plus grandes intrigues royales et se retrouvent très certainement dans les récits oraux comme écrits.

Nous avons vu plus haut que les Ilemteyen sont présents à Takadda, mais force est de constaté que les traditions orales ne les retiennent pas en tant que tel. Lors du déclin de Tigidda, les dissensions ont pu se faire jour entre les différentes composantes tribales de Tigidda. Certaines ont pu rejoindre la Sultanat d’Agadez, d’autres ont émigré ou se sont entêtés sur place en gardant Tegidda n’Tesemt ou encore Anisaman (Bernus 1981). Pour Lhote, la construction du palais aurait débuté au milieu du XVè siècle sous le règne de Ilisaouane (Lhote 1955), fils cadet de la sœur de Yunus le premier Sultan, Tagag Ta'azarete (Urvoy 1934), qui restera 20 ans au pouvoir jusqu’à sa mort. Les composantes du royaume de Tigidda qui rejoignirent alors le Sultan Ilisaouane, ont pu ainsi être dénommée comme « ceux de Ilisaouane ». On y retrouverait principalement des Ilemteyen car la tradition actuelle des Ilisaouane de l’Ader se rappellent de cette filiation. Mais ils furent très certainement suivis par les Tawantakat, que l’on retrouve aussi en Ader et certains autres Irawelen dont peut être les Kel Tesemt toujours en Aïr et gagnèrent sans doute plus tard au XVIIè le statut d’Imghad en restant attachés aux Kel Ferwan, bras armé du Sultan. Ilisaouane viendrait également de ‘ilis’, c’est à dire la langue, ceux qui n’ont peut être pas tenue leur parole et trahis leurs origines. L’imbroglio se renforce lorsque l’historiographie nous rapportent que, d’une part 5 tribus Sandals installent le Sultan à Tadeliza puis Tanchamane : itissines, Ijadaranine, Izaaranes, Ifadalen, tous sortis d'Awdjila en Libye, Sandala étant le nom donné aux oasis du nord du désert libyen (Palmer 1934). En parallèle, quatre tribus construisent le palais, Lissaouanes, Balkoray, Amiskikines, Amoussoufanes qui sont les tribus du pacte et du privilège (Urvoy 1934). Il est donc plus que probable que la naissance d’Agadez se fasse dans un climat de tension entre tribus Touareg présentent en Ighazer et tribus Touareg présentent dans les montagnes. Ce sera tout l’enjeu des prochains développement que je ferais sur la naissance du Sultanat de l’Ayar. Ainsi, parmi l’entourage des Messufa, certains firent allégeance au nouveau suzerain et d’autres émigrèrent comme les Gobirawa. On doit de plus noter, que les Gobirawa semblent apparaître dans l’histoire en même temps que le royaume de Tigidda. Il semble également qu’ils se dispersent vers le sud au moment où le royaume se fait supplanter par Agadez, à la suite d‘une révolte qui ne tourna pas en leur faveur. On a peu d’éléments pour l’heure entre les Messufa de la plaine et les Gobirawa et Iteseyen qui occupèrent le sud Aïr, ces derniers participant pleinement à l’avènement du nouveau pouvoir agadézien.

Dispersion des Messufa

La fin du royaume de Tigidda va entraîner un remaniement des populations en Ighazer. Dès le XIVè siècle des sites périphériques vont se voir renforcer au fur et à mesure que la halte commerciale de l’Ighazer décline, Tebangant et In Gall au sud, Anisaman et Agadez dans le piémont de l’Aïr. Les populations détentrices du savoir-faire métallurgique du cuivre vont également décliner peu à peu à mesure que décline la production de cuivre moins rentable, pour même complètement disparaître.

Vers le milieu du XVè siècle, les Gobirawa vont être peu à peu chassés de l’Ighazer, peut être de façon un peu musclée et installer leur capitale à Birni Lalé au XVIè siècle. Cela a pu se passer sous le règne du Sultan Ilisaouane, lors de la construction du palais d’Agadez une révolte éclata expulsant ainsi les Gobirawa et Iberkoreyan (Séré de Rivières 1965). Les Gobirawa fédéraient autour de leur chefferie les groupes Azna hausaphones et entretenaient les liens du commerce du cuivre vers la forêt à travers leur rayonnement qui allait jusqu’à la Région de Maradi.

En Ighazer, ne resteront en fait que des populations résiduelles qui se recomposeront. Les Imesdraghen et Inusufan à Tegidda n’Tesemt, ces derniers gardant la chefferie de la mine de sel qui devait exister avant la fin du XVè siècle. Ils se joindront aux Isheriffen fondateurs d’In Gall qui sont peut être les Inataban du Sultan de Takadda, également apparentés aux Igdalen. Enfin, d’autres populations plus épars finaliseront la composition de la communauté des Kel In Gall, les Inemegrawen, terme impliquant une composition disparate, car il vient du nom verbal ‘anmegraou’, le fait de se trouver réciproquement l'un l'autre (Foucauld 1952). L’ensemble de ces groupes seront alors dénommés Isawaghen, ceux de l’Azawagh, qui aujourd’hui est le terme consacré pour les nommer. Quand aux marchands, ne prenant sans doute pas part aux tractations politiques, au moins pas directement, le commerce les amènent forcément à aussi recentrer leur activité vers la ville d’Agadez.

Les Messufa, dont on connaît l’assiduité religieuse, se sont également dispersés vers Anisaman qui est désormais le centre spirituel de la région. Une partie se retrouvera également dans les tribus du pacte et du privilège qui construisirent le palais du Sultan à Agadez. Une autre aurait émigré vers l’Ader, enfin une fraction courtisane du Sultan, émigra vers l’Azawagh avec Kel Tamezgidda (Cortier 1909 ; Nicolas 1950). En fait, déjà au XIXè siècle, une grande partie de ce qui restait de l'ancienne tribu avait été absorbée par les Ouelleminden de l'est (Beltrami 1983 ; Issaka Maga 1993). Aujourd’hui, il resteraient quelques tentes sur le territoire de l'Aïr, dispersées parmi les Kel Tesemt administrativement inclus parmi les Kel Ferwan. Les Kel Tesemt seraient d’anciens Irawelen Messufa et aujourd’hui seraient des Imghad de seconde zone pour les Kel Ferwan (Nicolas 1950). Leur nom est peut être à mettre en relation avec le sel de Tegidda n’Tesemt mais seule cette homonymie nous permet d’entretenir ce lien. Enfin, des recherches plus précises pourront peut être tisser des liens d’avec les Kel Antessar autour de Tombouctou, que Henri Lhote intègre aux Messufa (Lhote 1955), alors qu’une tradition des Ansar les faits passer par l’Aïr au XVè siècle (communication personnelle Nasser Ansari chef des Kel Ansar), époque donc de multiples changements. Peut-être doit-on y avoir un retour aux sources, en quelques sorte, de ces Messufa.

Pour conclure

Il est intéressant pour ne pas figer l’histoire, de noter les remarques et hypothèses de Lameen Souag sur la palmeraie de Tabelbala. Cette ville serait fondée par les Messufa au début du second millénaire, au temps des nouvelles voies commerciales transsahariennes qui passent plus à l'ouest. Il note une similitude d’avec Takadda, qui vient d’une part d’un parlé urbain à base songhay et berbère, comme à In Gall et à Agadez, encore au début du XXè siècle. Mais aussi de l’exploitation de mines de cuivre aux alentours de Tabelbala, et émet ainsi l’hypothèse d’une importation de travailleurs de Takadda vers Tabelbala (Souag 2020). A laquelle, je rajouterai peut être un échange de savoir-faire phœnicicole en sens inverse puisque les populations d’In Gall possèdent un savoir-faire en matière d’exploitation des dattes unique au Sahel, dont on essaiera de tracer la provenance. Camps notant par exemple, à Tabelbala, à l’ouest de la Saoura, les cultivateurs ne reconnaissent pas moins de 17 variétés de dattes sèches et 21 de dattes molles (Camps 1995), que l’on mettra en parallèle d’avec la vingtaine de variété molle d’In Gall. Cette hypothèse nous incite à ne pas trop disjoindre les populations dans l’espace, et permettra peut être, à travers les savoirs-faire, de raccommoder des liens distendus.

1. J’utilise le terme Ayar comme l’entité politique qui comprend l’Aïr, l’Ighazer, le Talak et la Tadarast, même si à l’époque qui nous occupe le Sultanat de l’Ayar n’existe pas encore. Aïr est réservée à l’entité géographique, les montagnes.

2. Programme archéologique d’Urgence de la Région d’In Gall - Tegidda n’Tessemt, des années 80.

Références

Abadie M. 1927 – La colonie du Niger, Société d’éditions géographiques maritimes et coloniales, 462 p.

Abitbol michel 2014 – Histoire du Maroc - Michel Abitbol, Tempus, 276 p.

Baron de Slane 1982 – Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l’Afrique septentrional (Ibn Khaldoum), Libr. Orientaliste Paul Geuthner, 2, 628 p.

Beltrami V. 1983 – Le popolazioni del Sahara meridionale e del massiccio del Aïr dalla protohistoria al medio-evo Tuareg, Institut italien pour l’Afrique et l’Orient, Année 38 (2), p. 204‑216.

Bernus S. 1981 – Relations entre nomades et sédentaires des confins sahariens méridionaux : essai d’interprétation dynamique, Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, (32), p. 23‑35.

Bernus E. 2001 – « Igdalen » in « Encyclopédie Berbère », Éditions Peeters, volume. 24, p. 3667‑3669.

Bernus S., Cressier P. 1992 – Programme archéologique d’urgence 1977-1981 : 4- Azelik-Takedda et l’implantation médiévale, Études Nigériennes no 51, IRSH, 390 p.

Botte R. 2011 – Les réseaux transsahariens de la traite de l’or et des esclaves au haut Moyen-Âge : VIIIe-XIe siècle, L’Année du Maghreb, VII, p. 27‑59.

Bucaille R. 1975 – Takadda, pays du cuivre, IFAN, 37 (4), p. 127‑152.

Camps G. 1995 – « Dattes/Dattiers » in « Encyclopédie berbère », Éditions Peeters, volume. 15, p. 2234‑2245.

Chapelle J. 1949 – Les Touareg de l’Aïr, Cahiers Charles de Foucauld, 12, p. 66‑95.

Cheikh A.W.O. 2023 – Sociétés nomades et semi-nomades dans l’Ouest du Sahara, XVIIe-XXe siècle, Paris.

Cornevin R. 1975 – De la préhistoire à l’indépendance du Nigeria, Le Monde Diplomatique (1975), https://www.monde-diplomatique.fr/1975/12/CORNEVIN/33591.

Cortier A. 1909 – Teguidda N Tisemt, Bulletin de la société de géographie, 20, p. 159‑164.

Cuoq J. 1975 – Recueil des sources arabes concernant l’Afrique occidentale du VIIIe au XVIe siècle, Paris, France, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 490 p.

Dédé jean-C. 2015 – Les Kel Tamasheq et la cité de Tombouctou du VIIIème au XVIème siècle, , Abidjan, Abidjan, Université de Cocody, inédit, 504 p.

Defrémery, Sanguinetti 1858 – Ibn Battuta, Le voyage au Soudan, Société asiatique, , 376‑449 p.

Dupuy C. 2022 – Le Tilemsi et ses abords de la préhistoire à nos jours. The Tilemsi and its surroundings from prehistoric times to the present day, in Les sociétés humaines face au changement climatique, Archaeopress Archaeology, volume. 22, p. 224‑256.

Foucauld C. de 1952 – Dictionnaire touareg-français, Imprimerie Nationale.

Gagnol L. 2009 – Pour une géographie nomade. Perspectives anthropogéographiques à partir de l’expérience des Touaregs Kel Ewey (Aïr – Niger), , Université de Grenoble I, inédit, 723 p.

Gallagher D.E., Dueppen S.A. 2018 – Recognizing plague epidemics in the archaeological record of West Africa, Afriques. Débats, méthodes et terrains d’histoire, (09), http://journals.openedition.org/afriques/2198.

Hama B. 1974 – L’empire Songhay : ses ethnies, ses légendes et ses personnages historiques, Pierre Jean Oswald, 175 p.

Hamani D. 1989 – Le Sultanat Touareg de l’Ayar : au carrefour du Soudan et de la Berbérie, L’Harmattan, 513 p.

Hamani D. 2008 – L’Islam au Soudan central - Histoire de l’Islam au Niger du VIIe au XIXe siècle, Etudes africaines, Harmattan, 338 p.

Houdas O. 1900 – Tarikh es-Soudan, Ernest Leroux, , 535 p.

Houdas O., Delafosse M. 1913 – Tarikh el fettach, Ernest Leroux.

Hrbek I. 1990 – L’avènement des Fatimides, in Histoire générale de l’Afrique, III: L’Afrique du VIIe au XIe siècle, p. 954.

Hrbek I., Devisse J. 1990 – Les Almoravides, in Histoire générale de l’Afrique, III: L’Afrique du VIIe au XIe siècle, p. 954.

Hunwick J.O. 1966 – Songhay : an interpretative essay.

Hunwick J.O. 1991 – Al-ʿĀqib al-Anusammani’s replies to the question of Askias al Hajj Muhamed : the surviving fragment, Sudanic Africa, 2, p. 139‑163.

Issaka Maga A. 1993 – Le néolithique de l’Azawagh oriental (Niger) : étude de quelques collections des gisements sahariens de surface, Tome 1, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, inédit, 359 p.

Jarry L. 2019 – Ibn Battuta en Ighazer, ou pas !, Sur ce site, http://www.ingall-niger.org/hier/le-royaume-de-tigidda/ibn-battuta-en-ighazer .

Jean (Lieutenant) C. 1909 – Les Touareg du Sud-Est : l’Aïr ; leur rôle dans la politique saharienne, Larose Editions, 361 p.

Khelifa A. 2010 – « Masufa (Massoufa) » in « Encyclopédie berbère », volume. 30, p. 4676‑4678.

Lazarev G. 2024 – Les Sanhaja du Maghreb Al Aqsa: dDe longues mouvances identifiées par leurs empreintes ethno-toponymiques.

Lewicki T. 1990 – Le rôle du Sahara et des Sahariens dans les relations entre le Nord et le Sud, in Histoire générale de l’Afrique, III: L’Afrique du VIIe au XIe siècle.

Lhote H. 1955 – Contribution à l’étude des Touareg soudanais, Bulletin de l’IFAN, 17 (3‑4), p. 334‑370.

Ly-Tall M. 1985 – Le déclin de l’empire du Mali, in Histoire générale de l’Afrique, IV: L’Afrique du XIIe au XVIe siècle, p. 197‑212.

Maley J. 2004 – Le bassin du Tchad au Quaternaire récent: formations sédimentaires, paléoenvironnements et préhistoire. La question des Paléotchads, In L’évolution de la Végétation depuis deux millions d’années, ARTCOM/ERRANCE, p. 179‑217.

Maley J., Vernet R. 2013 – Peuples et évolution climatique en Afrique nord-tropicale, de la fin du Néolithique à l’aube de l’époque moderne, Afriques, 04.

Mauny R. 1961 – Tableau géographique de l’ouest africain au moyen âge, Swets & Zeitlinger, 587 p.

McDougall A. 1985 – The View from Awdaghust: War, Trade and Social Change in the Southwestern Sahara, from the Eighth to the Fifteenth Century, The Journal of African History, 26 (1), p. 1‑31.

M’Charek A. 2018 – « Sanhaja » in « Encyclopédie Berbère », Éditions Peeters, volume. 42, p. 7211‑7218.

Mcintosch S., Cissé M., Dussubieux L., Fenn T.R., Gallagher D., Smith A. 2013 – Excavations at in Gao Saney : New evidence for settlement growth, trade and the interaction ont he Niger bend in the first millenium CE, Journal of African Archaeology, 11 (1), p. 9‑37.

Monteil V. 1968 – Al Bakri un routier de l’Afrique, IFAN, 30 (1), p. 39‑116.

Morel A. 1973 – Villages et oasis des Monts Bagzans (Massif de l’Aïr-Niger), Revue de Géographie Alpine, 61 (2), p. 247‑266.

Naïmi M. 2017 – La dynamique des alliances ouest-sahariennes, Méditerranée-Sud, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 336 p.

Nicolas F. 1950 – Contribution à l’étude des Touareg de l’Aïr, Mémoire de l’Institut Français d’Afrique Noire, 10, p. 459‑503.

Oliel J. 1994 – Les Juifs au Sahara, CNRS Editions, 185 p.

Pageard R. 1962 – Contribution critique à la chronologie historique de l’Ouest africain, suivie d’une traduction des Tables chronologiques de Barth, Journal des Africanistes, 32 (1), p. 91‑178.

Palmer H.R. 1934 – The Tuareg of the Sahara: IV, Journal of the Royal African Society, 33 (132), p. 276‑291.

Rodd F.R. 1926 – People of the veil, Macmillan and Co, 475 p.

Rossi B. 2016 – The Agadez chronicles and Y Tarichi: A reinterpretation, History in Africa, 43, p. 95‑140.

Ryder A.F.C. 1985 – De la Volta au Cameroun, in Histoire générale de l’Afrique, IV: L’Afrique du XIIe au XVIe siècle, p. 369‑402.

SCOA 1977 – Deuxième colloque international de Bamako 16 février - 22 février 1976, histoire et tradition orale, Bamako, Fondation SCOA, 327 p.

Séré de Rivières E. 1965 – Histoire du Niger, Berger-Levrault, 310 p.

Souag L. 2020 – Explaining Korandjé: Language contact, plantations, and the trans-Saharan trade, Journal of Pidgin and Creole Languages, 30 (2), p. 189‑224.

Sutton J.E.G. 1979 – Towards a Less Orthodox History of Hausaland, Journal of African History, 20 (2), p. 179.

Urvoy Y. 1934 – Chroniques d’Agadès, Journal des Africanistes, (4), p. 145‑177.

Urvoy Y. 1936 – Histoire des populations du Soudan central (Colonie du Niger), Paris, France, Larose, 350 p.

Verskin A. 2019 – « Abū ʿAbdallāh Muḥammad b. ʿAbd al-Karīm al-Maghīlī » in « Encyclopedia of Islam ».

Vidal Castro F. 2007 – El islam en Níger: sociedad, cultura e historia, Editorial Universidad de Granada.