Les causes climatiques, le développement du commerce transsaharien mais aussi peut être l'insécurité résultant de la mise en place de nouvelles populations, vont pousser, peu à peu, les métallurgistes du cuivre et du fer de la fin du néolithique à regrouper, au moins temporairement, leur habitat dispersé et nomade, au profit du premier véritable centre urbain de l'Ighazer, Maranda. Ce sera le point de convergence des savoirs et savoir-faire de l'Ighazer, à l’aube de l’islam, étape du commerce transsaharien. Ce mélange des genres amènera dans notre plaine, au cours du premier millénaire, de nouvelles céramiques avec des décorations typiques, et surtout une augmentation de la production du cuivre, dont Maranda sera un centre d'affinage et de transformation. Des milliers de petits creusets se retrouvent sur le site, le cuivre provenant de la plaine de l'Ighazer, mais aussi du commerce transsaharien, probablement grâce à un savoir-faire particulier.

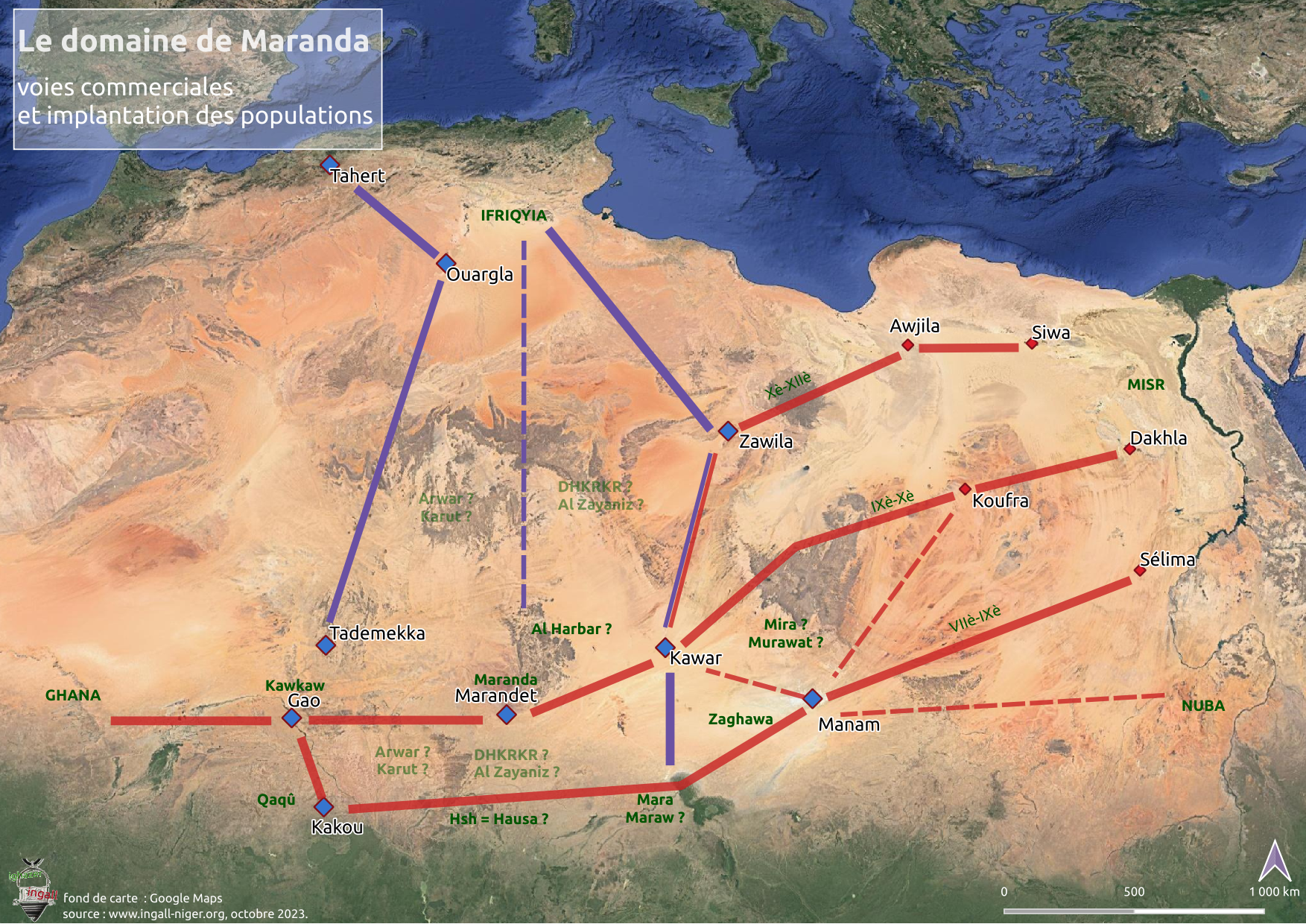

Le domaine de Maranda est encadré à l’ouest par le monde songhay autour de la boucle du Niger qui va voir arriver, vers le VIè siècle, les Touareg Lamta qui donneront naissance à la dynastie des Dia qui traversera les siècles jusqu’à Sonni Ali Ber au XVè (Urvoy 1936). A l’est, se sont les Zaghawa qui vont fonder le Kanem près du Lac Tchad avec la dynastie des Dugawa qui tiendra le Kawar au IXè siècle, c’est en partie le monde kanuriphone. Au nord, Fezzan, Ajjers et Ahaggar, les communautés berbères métissées se sont disloquées de l’état Garamante et au sud dans l’actuel Kasar Hausa se développent des communautés agricoles qui vont bientôt se réunir en cités emmurées dans un birni.

Au milieu du premier millénaire de notre ère, Maranda se situe donc à la croisée de ces influences culturelles, qui tour à tour alimenteront les populations de l’Ighazer et de l’Aïr. L’émergence de Maranda coïncide aussi avec l’arrivée au Sahel du chameau et du dattier par les voies caravanières qui facilitent le commerce transsaharien. Ce commerce était jusque là assez réduit, il devait plus consisté en un cabotage de tribus en tribus à travers la mer du Sahara. Mais avec l’islam ibadite, aux environs du VIIIè siècle, ce commerce va commencer à se structurer et acquérir son qualificatif de transsaharien.

Le cadre géographique proposé par les auteurs arabes

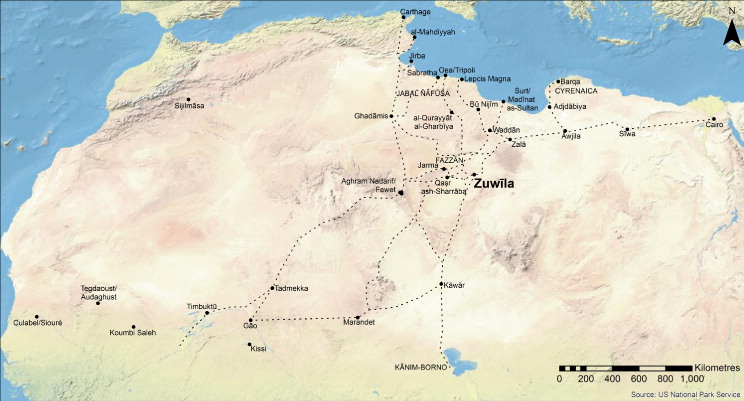

Le Sahara peut être présenté comme un cadre géographique dans lequel il faut envisager la possibilité que des contacts et des échanges aient eu lieu, reliant des peuples et des cultures extrêmement éloignés les uns des autres, même si c'est souvent par le biais d'intermédiaires (Mattingly et al. 2017). Même si les sources islamiques nous montrent quelques brides de ces relations, l’archéologie révèle de plus en plus de contacts bien plus étendus et interconnectés qu’il n’y paraît au premier abord.

Le Sahara peut être présenté comme un cadre géographique dans lequel il faut envisager la possibilité que des contacts et des échanges aient eu lieu, reliant des peuples et des cultures extrêmement éloignés les uns des autres, même si c'est souvent par le biais d'intermédiaires (Mattingly et al. 2017). Même si les sources islamiques nous montrent quelques brides de ces relations, l’archéologie révèle de plus en plus de contacts bien plus étendus et interconnectés qu’il n’y paraît au premier abord.

Al Yakubi en 872 nous cite les noms des Sùdan qui s’échelonnent le long de la lisière sud du Sahara, vraisemblablement d’est en ouest : « one group, the Zaghawa, the h_, the Qaqu, the Marawiyyun, the Maranda, the Kawkaw, and the Ghana, headed west. » (Cuoq 1975 ; Gordon et al. 2018). Les positionnements des Zaghawa, des Kawkaw et des Ghana sont bien connus, l’est du lac Tchad pour les Zaghawa, l’est de la boucle du Niger pour Kawkaw et l’Aouker mauritanien pour les Ghana. A cette époque et pas avant l’avènement de l’empire du Mali, la zone soudanaise des forêts n’est pas connue des auteurs arabes, ce sont donc des peuples qui vivent plutôt au sahel, dans une énumération faite le long d’une latitude sahélienne. Si l’on s’en tient à une énumération d’est en ouest, 4 groupes se positionnent donc entre le lac Tchad et Gao. Dans cette partie, la zone sahélienne est large, elle couvre aussi bien l’Aïr et l’Azawagh au nord et la quasi totalité du sud du Niger (pays actuel), de la Zarmaganda au Manga en passant par les Damergou et autres Damagaram, soit à l’ouest des populations plutôt songhayphones, au centre des hausaphones peut être jusqu’en Aïr, à l’est des kanuriphones. Au nord, siècle après siècle les berbères deviennent les populations dominantes.

En 903, Ibn Al Faqih relate un itinéraire de voyage de commerçant allant de Ghana à l’Égypte : « Ils disent que lorsque vous traversez la terre du Ghana, voyager vers le pays de Misr (l’Égypte), vous atteignez une nation du Soudan appelé Kawkaw, puis une autre nation, appelé Maranda, puis encore une autre, appelé Murawat, puis Wahat Misr, l'oasis d’Égypte à Maslana » (Cuoq 1975 ; Levtzion et Hopkins 1981). Cet itinéraire ne semble pas être la même voie que celle décrite 30 ans plus tôt par Al Ya’qubi, elle paraît beaucoup plus directe et semble éviter le lac Tchad. C’est une énumération d’ouest en est qui est proposée, signalant que les informations ne proviennent vraisemblablement pas des mêmes sources que celles d’Al Yakubi. Le positionnement de Maranda fait bien suite à Kawkaw et entre l’Égypte et Maranda se place Murawat qu’il faudrait alors situer à l’est de l’Aïr, peut-être le Kawar ou le Tibesti.

Dans la description d’Al Yakubi on pourrait aussi y voir non pas une voie de commerce mais deux, le HBS (H.sh.A) étant possiblement le Kasar Hausa (Hamani 1989), le mot Habes semble désigner les Hausa purs (Servant 2021) dans le sens originel, c’est à dire païens. Qaqu pourrait être le Kakou à l’ouest de Niamey (SCOA 1983), où l’or de la vallée de la Sirba a été exploité à l’époque médiévale (Dembélé et Person 1993 ; Gado et al. 2001), et peut être antérieurement. Les travaux récents montrent que la zone de Kakou, Kissi, Bentyia/Kukyia et de la vallée de la Sirba, à savoir la partie orientale de la boucle du Niger, est sans doute une zone d’importance dans les voies commerciales est-ouest du premier millénaire de notre ère, à la suite probable de l’émergence de la dynastie des Dia Songhay. Car même avant l’islam, il existait déjà des échanges entre la boucle du Niger, le Hausaland et le Yorubaland (Moraes Farias 2013).

Ainsi une première voie se dessine passant par le Sahel sud Zaghawa/Hausa/Kakou, qui correspond aux trois premiers pays cités par Al Ya’qubi et une seconde voie passant par la limite septentrionale du sahel, Murawat/Mirawa puis Maranda et Kawkaw, qui est aussi en accord avec la citation d’Al Faqih. Ces deux voies pourraient correspondre, dans leur prolongement oriental, à la route d'autrefois d’Ibn Hawqal, qui relie la basse Égypte ou le pays des Zandj au Ghana et qui semble au Xè siècle abandonnée au profit de voies plus septentrionales. Ibn al Nadim en 987-988 cite également des peuplades, Nuba, Bedja, Zaghawa, Marawa, Istan ?, berbères, qui relie la Nubie aux berbères.

Al Yakubi a précisé aussi que les esclaves de Zawila, porte septentrionale de la voie commerciale reliant le Lac Tchad par le Kawar, viennent de Murriyun, Zaghawiyyun, Marawiyyun (Cuoq 1975). Il paraît donc logique de positionner ces peuplades entre Aïr, Tibesti et Lac Tchad. Sur les conseils de Joseph Cuoq, il faut sans doute distinguer Murawat de Marawiyyun, et l’on peut sûrement rapprocher le Muriyun d’Al Yakubi du Murawat d’Al Faqih. Ainsi Murawat/Muriwyyun ou encore Mira devrait être positionné entre Maranda et les oasis de Malsana en Égypte (Kharga et Dakhla), préférentiellement donc au nord du lac Tchad, vers le Kawar ou le Tibesti. Quand à Marawiyyun ou Mara, il pourrait être rapproché du roi de Thabir qui se nomme Marah qui domina un temps Qaqu. Si on a l’adéquation Qaqu/Kakou, il est possible que le roi Marah soit un roi du pays Hausa, ce qui rapproche Marawaiyyun à Maraw, royaume dépendant de Kawkaw selon Al Yakubi (Cuoq 1975).

Selon les périodes, on peut donc suggérer que les pays situés entre Mara et Kawkaw furent alternativement sous influence des cultures songhayphone et kanuriphone. D’ailleurs, dès la fin du XVè siècle, Askias Mohamed cherchera toujours à avoir une emprise sur les États Hausa, comme une réminiscence du passé. Mais entre ces contrées et l’Aïr, il faut bien dire qu’il y a tout un no man’s land des écrits arabes médiévaux.

Selon les périodes, on peut donc suggérer que les pays situés entre Mara et Kawkaw furent alternativement sous influence des cultures songhayphone et kanuriphone. D’ailleurs, dès la fin du XVè siècle, Askias Mohamed cherchera toujours à avoir une emprise sur les États Hausa, comme une réminiscence du passé. Mais entre ces contrées et l’Aïr, il faut bien dire qu’il y a tout un no man’s land des écrits arabes médiévaux.

On notera également que Maraw signifie le nombre dix en Tamasheq et que sa forme féminine est Marawat (Dalby 2014). Les auteurs arabes ou leurs informateurs ont pu ainsi définir un peuple d’après un mot touareg, dix pouvant signifier dix tribus, dix ksour, etc. Le Kawar possède d’ailleurs dix palmeraies décrites par Ghali, Bilma, Chirfa, Agguer, Dirkou, Arigui, Achinouma, Anez, Seguedine, Djado, Fachi (Ghali 2016). Dans le contexte du Tchad, Mara fait référence à une région située dans le sud-ouest du pays. C’est l'un des 23 départements de la région du Logone Occidental, une des régions administratives du Tchad. Mara peut ainsi être située à l’est du Lac Tchad, voir comme Lange le propose au sud (Lange 1989), où une ville camerounaise se nomme Marao. Mais on ne doute pas qu’au cours de l’histoire, la localisation de cette peuplade, culturellement indéfinie, a pu très bien se mouvoir autour du Lac Tchad.

Concernant les Mu(i)rawiyyum, on note également que le prénom féminin Mira est assez répandu et signifie généralement belle ou gracieuse. Cette association de Mira à l'idée de beauté et d'élégance pour une fille pourrait se refléter dans les écrits d’Ibn Battûta, de passage à Takadda, qui note la grande beauté des esclaves en provenance du Bornou.

Al Yakubi cite, parmi les plus importants royaumes dominés par Kawkwaw, il y a Maraw capitale Al Haya puis MRD.H, Al Harbar, des Sanhadja, DHKRKR, Al Zayaniz, Arwar, Karut (Cuoq 1975). On doit noter qu’à une certaine époque, il pu y avoir une influence importante de la boucle du Niger jusque vers le Lac Tchad et Maraw, ce qui ne peut être exclu, mais semble tout de même plutôt temporaire car très distant. La capitale Al Haya n’ayant de plus pas laissée de trace dans les mémoires comme dans l’archéologie. Je crois qu’il faille rechercher ces royaumes essentiellement au Sahel dans une énumération est-ouest depuis le Lac Tchad jusque vers la boucle du Niger. Maraw donc plutôt vers le pays Hausa, puis MRD.H pour Maranda, Al Harbar pour l’Abzin, des Sanhadja peu organisés qui pourraient être les Igdalen et Iberkoreyan de l’Ighazer, puis DHKRKR qui semble être une dénomination péjorative pour des incroyants féticheurs ou même attardés (Servant 2021). Enfin, les trois derniers termes sont plus mystérieux : Arwar pourrait renvoyer à Arewa, région païenne des Azna au sud-ouest de l’Ader, que l’on trouve aussi dans koyarwar l’action d’enseigner en Hausa ; Al-Zayaniz pourrait renvoyer à Alzayanissa qui en Hausa toujours signifierait la tombe ou la fosse, mais en arabe le Za ou Dia pourrait aussi signifier la chefferie du Songhay, donc non loin du fleuve Niger. Si on retient les étymologies hausaphones, alors cela placerait cette succession de pays dans la zone sahélienne entre le sud du Niger et la Tamesna des Ouelleminden, zone d’influence probable de Gao qui verra naître, entre autres, les 7 États Hausa.

En 944, Macoudi décrit Maranda comme un peuple noir descendant de Cham au temps de Kawkaw, des Zaghawa et de Ghana (Mauny 1953 ; Grébénart 1993). Pour Ibn Hawqal avant 977, la ville est située à 1 mois de Gao et 2 mois de Zawila (Cuoq 1975), ce qui semble être des durées de trajets tout à fait correctes à 25 km par jour de moyenne, pour situer Maranda vers l’Aïr. Par contre, le trajet vers Zawila doit se faire directement par le Kawar, c’est à dire en passant au sud de l’Aïr traversant le Ténéré pour rejoindre le Kawar et prendre plein nord vers Zawila. Le cadre géographique ainsi proposé par les géographes arabes, coïncide bien avec le Marandet au pied des montagnes de l’Aïr. En sus, ce cadre nous propose des voies commerciales reliant l’Égypte au Ghana et une esquisse de l’importance du trafic.

D’abord, avant le IXè siècle et peut être avant les premières conquêtes arabes de l’Égypte, une voie reliant le sud de l’Égypte au Lac Tchad puis à la boucle du Niger, passant par Manam, une capitale des Zaghawa au cœur des palmeraie de la dépression du Borkou. Maley et Vernet nous précise qu’à cette époque le climat est sans doute plus clément et permet justement l’installation de Manam et sans doute de suffisamment de ressource en eau pour effectuer une telle traversée à cette latitude (Maley et Vernet 2013).

Ducène, citant Schubarth-Engelschall, précise que c’est des palmeraies d’Ḫāriǧa et de Dāḫila que partaient encore à l’époque ṭulunide (IXè-Xè siècle) les caravanes vers Kawkaw et Ghana (Ducène 2013). Écrivant sur l'oasis de Qalamun, près de Khargla, dans le désert égypto-libyen, al-Bakri décrit un grand village appelé al-Qaşaba, avec de l'eau douce et des palmiers-dattiers. Il possède trois sources de sel, où l'eau s'écoule dans des bassins et est transformée en sel. Il n'est pas impossible que des éléments de cette description, qui correspond bien à la production de sel de Kawar, soient le résultat d'une confusion avec l'al-Qaşaba de Kawar (Vikør 1999), affirmant ainsi une voie entre les deux sites. Ibn al-Faqih signale aussi l'existence, au IXè siècle, d'une voie commerciale qui rattachait le Ghana aux oasis d’Égypte en passant par Maranda et Sabru (Kufra). Gezebi et le Kawar devait être une des étapes intermédiaires (Lange et Berthoud 1977).

Sans doute en relation avec l’avènement des Fatimides installés au Caire, une dernière inflexion fit passer cette route par Siwa, Zawila, qu’Al Bakri décrivait en 1068 comme une ville au centre d'un réseau de routes commerciales qui par ailleurs commerçait les esclaves avec le Kanem (Cuoq 1975 ; Mattingly et al. 2015). Dans tous les cas, ces trois voies durent fonctionner ensembles, avec des importances très variables au cours des siècles et selon l’insécurité qu’on y rencontrait.

Citer Maranda aux côtés des Ghana, Kawkaw et ancêtres du Kanem, doit aussi nous inciter à marquer cette étape des voies commerciales comme importante pour que son nom ait autant circulé aux côtés de ceux de quelques grands empires ouest africains. On ne peut donc réduire Maranda à la petite bourgade qu’est aujourd’hui Marandet, sans restes urbains majeurs, en faisant un site archéologique assez peu étudié. Maranda devait attirer les populations au moins du sud des montagnes de l’Aïr toutes proches et de l’ensemble de la plaine de l’Ighazer, réserve alimentaire et de sel pour les hommes comme pour les animaux. Maranda devait aussi regarder vers le sud et le Damergu, réserve céréalière du massif de l’Aïr. Maranda avait aussi des liens réguliers avec le Lac Tchad et la boucle du Niger. On devrait alors parler de « domaine de Maranda », entité qu’il faut entendre au sens géographique mais aussi et surtout en terme de zone culturelle plutôt que d’une entité politique proprement dite, qui doit son existence à la halte caravanière du fait de sa ressource en eau, qui fonctionna comme un pole d’attraction centripète avec un prémisse d’urbanité, plutôt que comme un pole de diffusion culturelle centrifuge à partir d’une urbanité bien assise. Maranda est donc à la croisée des cultures, à la croisée aussi des modèles économiques sédentaires au sud et nomades au nord, les uns et les autres profitant tour à tour de ce lieu der repos ou de cet asile comme le précise Al Idrissi.

Les voies longitudinales

Entre les routes latitudinales, on connaît une route longitudinale depuis le VIIIè siècle, l’axe Lac Tchad, Kawar, Zawila, Tripoli, mais qui ne semble pas débouché sur l’Égypte mais seulement en direction de la Tripolitaine et de l'Ifriqyia (Botte 2011), ancienne voie empruntée et ouverte par les Garamantes du Fezzan. Du Kawar au Fezzan, la route était contrôlée par un État africain subsaharien, le Kanem fondé à la fin du VIè siècle, devenu par la suite Kanem - Bornu. Au Fezzan, les commerçants revendaient leurs marchandises à Zawila qui, pendant des siècles, constitua l’un des principaux entrepôts d'esclaves du monde musulman et le plus grand marché d’esclaves du Sahara. La route de l’est par le lac Tchad, le Kawar et Zawila avait été surnommée la « route des esclaves » (Botte 2011). Vers la fin du IXè, la population du Kawar est en majorité Berbère et assure ce trafic d'esclave.

Entre les routes latitudinales, on connaît une route longitudinale depuis le VIIIè siècle, l’axe Lac Tchad, Kawar, Zawila, Tripoli, mais qui ne semble pas débouché sur l’Égypte mais seulement en direction de la Tripolitaine et de l'Ifriqyia (Botte 2011), ancienne voie empruntée et ouverte par les Garamantes du Fezzan. Du Kawar au Fezzan, la route était contrôlée par un État africain subsaharien, le Kanem fondé à la fin du VIè siècle, devenu par la suite Kanem - Bornu. Au Fezzan, les commerçants revendaient leurs marchandises à Zawila qui, pendant des siècles, constitua l’un des principaux entrepôts d'esclaves du monde musulman et le plus grand marché d’esclaves du Sahara. La route de l’est par le lac Tchad, le Kawar et Zawila avait été surnommée la « route des esclaves » (Botte 2011). Vers la fin du IXè, la population du Kawar est en majorité Berbère et assure ce trafic d'esclave.

D’autres routes existaient, l’archéologie nous montrant les relations entre l’Ifriqyia et la partie orientale de la boucle du Niger (Fenn et al. 2009). L’axe Tahert - KawKaw passant par Ouargla, carrefour ibadite et, enfin, par Tademakka dont les ruines actuelles se nomment Es-Sûq au nord de Gao, constitue une deuxième voie commerciale ancienne dont nous ayons connaissance, ouverte aux environs de 776-780 sous le règne du premier imam ibadite (Botte 2011). Toute la boucle du Niger se trouvait être le « vis-à-vis » du sud de l’État des Rustumides. Cet État rustumide de Tahert se maintiendra jusqu’au début du Xè siècle, jusqu’à ce que ce territoire tombe à peu près totalement sous l’autorité des Fatimides chiites ismaéliens (Lewicki cité par Botte 2011). Dans la nécropole de Kissi, pour laquelle la plupart des dates Carbone 14 se situent entre 400 et 600 de notre ère, des centaines de perles de verre et de cornaline ont été retrouvées (S. Magnavita et al., 2003). Kissi, représente une série de petits établissements et de cimetières peu visibles, situés directement au nord des champs aurifères de la vallée de la Sirba, et pourrait être notre meilleure indication du commerce de l'or du début du 1er millénaire de notre ère (Fentress 2011).

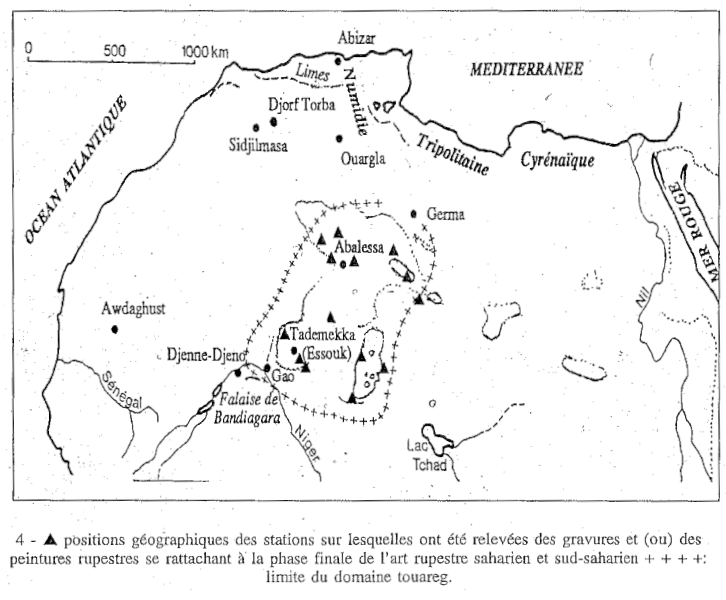

C’est deux voies semblent éviter les massifs centraux du Sahara, peut être trop difficile à traverser ou trop insécurisés. C’est dans cet espace que se développe l’ensemble culturel Touareg.

Les populations

Les Zaghawa sont connus pour avoir participé à l’origine du grand empire du Kanem-Bornou autour du lac Tchad. Pour Palmer, les Garawan de races Kouchites s'étendaient de la vallée du Nil à la vallée du Niger. Ce sont les Kanuri, les Songhay et l'actuel Zaghawa Wadai. Les Zaghawa et les Garawan correspondraient aux Garamantes d'Hérodote, et probablement aussi aux Getuli des auteurs romains (Palmer 1934). Cette suggestion fait raisonner de manière particulière quelques citations des auteurs arabes dans l’historiographie. Mauny également nous prépare à une telle unité tout au long du Sahara en nous rappelant que sous le calame des auteurs arabes, Al Yaqubi (872), Ibn Al Faqih (vers 900) et Maçoudi (944) mentionnent Maranda comme un peuple noir descendant de Cham, avec les Zaghawa, les gens de Kawkaw (Gao) et de Ghana, habitant à l'Ouest du pays des Soudan (Mauny 1953). Kuwarizmi en 846 ne différencie pas Maranda et passe directement des Zaghawa à Kawkaw puis Ghana (Cuoq 1975). Al Masudi en 967, précise également après Kawkaw, le pays des Zaghawa (Cuoq 1975). Al Idrissi en 1154, mentionne des Zaghawa à TinShaman près d’Agadez (Hamani 1989). Enfin Ibn Khaldun citant les principales tribus voilés inclus les Zaghawa dans les Sanhadja aux côtés des Messufa et autres Geddula.

Si Palmer nous indique qu’à partir du VIIIè siècle ce sont les Touareg qui occupent le Sahara central, le corollaire est que les anciens habitants de cette région se sont dispersés très certainement entre Ennedi et Boucle du Niger, il n’est pas étonnant de les retrouver cités autour de Maranda durant la seconde moitié du premier millénaire. Selon Palmer, les Zaghawa sont un peuple semi-sédentaire propriétaire de bétail qui vivait dans des constructions en tiges de maïs (Palmer 1934), ce qui somme toute correspond plutôt bien à ce que l’on connaît de Maranda, sans véritables installations fixes, mais qui été tout de même un lieu de rencontre important des caravanes et des métallurgistes médiévaux. On peut noter également que cet espace géographique est aussi celui de la tente en natte des populations nomades, Touaregs du Niger et Toubous au nord du Lac Tchad jusqu’au Tibesti.

Les Zaghawa n’ont pas trouvé une terre vierge en Aïr, il est fort probable qu’ils rencontrèrent des Azna, mais également vers le VIIIè siècle les Igdalen et Iberkoreyan en Ighazer. Et si l’on considère que l’étymologie de Maranda est Hausa (voir plus bas) on se doit d’imaginer qu’il y a également des populations hausaphones peut être peu différenciée des Azna, des Mahaldi (Beltrami 1983). Enfin, les Zaghawa peuvent aussi être le fond de berbères métissés qui encadrera en Aïr les Goberawa à l’orée du second millénaire (Sutton 1979), ils rayonneront surtout entre Fezzan, Kawar et Bornou.

Pour Kintiba, les arguments des historiens permettent de conclure que Zas, Zaghay, Zaghawa et Zaghe font référence à une entité songhaï. Cette identification à la racine Songhaï est très importante car elle indique que le nom Za et toutes ses différentes formes enregistrées dans divers textes font référence à un seul et même ancêtre royal présumé (Kintiba 2020). Makdisi nous rapporte que les eunuques noirs viennent des pays des Zaghal et des Zaghawa et Ibn Khaldun identifie bien les Takrur, qu’il place entre Mali et Bornou, aux Zaghaï et nous confirme bien que ce sont des Zaghawa (Cuoq 1975). Dans le même temps, à l’ouest de Maranda, c’est l’émergence dès le VIIIè siècle de Gao Saney, ville commerçante et manufacturière en relation étroite avec la première capitale Songhay Bentiya Kukiya (Takezawa et Cissé 2012). Cuivre, fer, textile est peut être verre y sont transformés et nul doute qu’en cette fin de premier millénaire les métallurgistes de Maranda savent faire profiter de leur savoir-faire les riverains du fleuve Niger, les quelques 40 000 creusets recensés par Henri Lhote en témoignent (Lhote 1972).

Il serait important ici de mieux décrypter ce que recouvre le terme Zaghawa dans la littérature et peut être que, selon les époques, il eut une acceptation différente pouvant recouvrir un ensemble de population habitant entre la boucle du Niger et l’Ennedi. C’est ce que nous propose Miquel, lorsqu’il nous parle des trois domaines du premier climat, à la suite de la décadence du royaume garamantique du Sahara central : à la suite de Gao se trouve le domaine des Zaghawa qu’on centralise sur le Kanem et le Lac Tchad (Miquel 2013), qui s’étend loin au nord au delà de Kawar, loin sur l’est englobant l’Ennedi et le Borkou et loin sur l’ouest englobant probablement Maranda et l’Aïr.

Paulo Fernando de Moraes Farias propose l’existence, au tout début du XIè siècle, d’une dynastie dite « Zaghi », probablement berbère. Les inscriptions documentent ensuite une dynastie Zuwâ, sans doute issue de Bentyia, qui serait « montée » à Gao pour en faire sa vitrine politique et commerciale. On ne sait pas trop ce qu’il advint des dynastes Zuwâ au moment de l’entrée de ce royaume sous la domination malienne (Fauvelle 2018).

Cependant, en Aïr, certains groupes leucodermes dont nous parlerons, tels que les Gober, les Azna et les Tazarawa étaient également présents. Ils peuvent représenter un certains fond de populations anciennes sahariennes. Ils seront rejoins par les Igdalen de l'Azawagh, les Iberkoreyan et les Mahalbi, qu'il est peut-être préférable de définir comme des pré-Touareg et qui se sont installés dans le massif entre les VIIè et XIè siècle (Beltrami 1982).

Au XIIè siècle, Al Idrissi note que la route Kawar - Maranda est encore parcourue. « Dans le même pays que Kawar est la ville de Maranda subsistant encore et très peuplée. C'est bien rarement que des voyageurs y arrivent, à cause du défaut de production et du peu d'industrie et de commerce ; elle n'est qu'un lieu de repos et d'asile pour les habitants quand ils reviennent de leurs expéditions » (Mauny 1953 ; Cuoq 1975 ; Grébénart 1993). Si la route est encore parcoure, elle semble déclinante commercialement parlant, la zone n’ayant pas de production en propre et peu d’industrie. Mais la ville reste bien peuplée pour y prendre repos et asile, nous dépeignant ainsi une sorte de marché ou de carrefour de la brousse qui permet les échanges entre communautés. Asile, expéditions sont des termes qui peuvent nous faire penser à une forme d’insécurité de la zone qui pu ralentir les échanges commerciaux. Peu d’industrie ne signifie pas sans industrie et derrière ce terme, il faut peut y voir un production de céramique ou de la métallurgie.

Le domaine culturel

La linguistique

Avant la venue des berbères, l’ensemble des traditions orales convergent vers une occupation de l’Aïr ou Azbin par des populations aujourd’hui Hausa. On parle très souvent des Gobirawa, mais on a vu qu’il y a très vraisemblablement plusieurs groupes hausaphones en Aïr et peut être même au Kawar (Hama 1967). Mattingly citant Al Bakri nous précisant que Zawila était le premier point de la terre des Sùdan (Mattingly et al. 2015).

Avant la venue des berbères, l’ensemble des traditions orales convergent vers une occupation de l’Aïr ou Azbin par des populations aujourd’hui Hausa. On parle très souvent des Gobirawa, mais on a vu qu’il y a très vraisemblablement plusieurs groupes hausaphones en Aïr et peut être même au Kawar (Hama 1967). Mattingly citant Al Bakri nous précisant que Zawila était le premier point de la terre des Sùdan (Mattingly et al. 2015).

L’Aïr était donc probablement peuplée de proto-hausaphones mais aussi peut être de proto-songhayphones au cours de la seconde moitié du premier millénaire de notre ère. Une tradition fait de la ville d’Assodé une cité fondée par un berbère Assou, neveu de la reine touarègue Tin Hinan, qui créa la ville, d’où son nom Assoudèi, le puits d’Assou à consonance songhayphone (Hama 1967). Même si l’on ne discutera pas ici la véracité de cette légende et de sa chronologie vers le IVè siècle, elle nous permet néanmoins d’envisager qu’au delà des groupes hausaphones se tenaient également peut-être plus au nord de l’Aïr et très vraisemblablement tout autour de l’Ighazer des groupes songhayphones. Des traditions font par exemple venir les Songhay du nord avec les Lamta, Boubou Hama parlant même de Songhay à l’origine mêlés aux Gobirawa (Hama 1967).

Des traditions orales donne aussi une origine dans la ville de San en Aïr, comme naissance des songhay (Collectif 1977). Et il existe un autre site qui serait Tin Shaman, nom du puits qui fonda par la suite la ville d’Agadez. Al Idrissi au XIIè siècle nous le décrit, ce sont des Zaghawa qui vivent au pied d'une montagne appelée Luniya (Aïr ?), ce sont des nomades éleveurs de dromadaire très fécond, la description faisant penser à l'ouest de l'Aïr d’où descend des oued qui disparaissent dans l'Ighazer, il y a une ville ou grosse bourgade Sham. Ils font des tissages en poil de chameau pour les tentes, ils mangent lait, viande et beurre ce qui ne nous fait pas douter que ce sont des éleveurs déjà installés dans la région (Cuoq 1975).

Le domaine de Maranda peut donc ainsi apparaître comme la confluence de ces deux unités linguistiques, l’une plus tournée vers la boucle du Niger et le monde berbère au nord, l’autre plus tournée vers le Lac Tchad et le pays Hausa au sud. Au-delà de Maranda, c’est donc l’Ighazer qui apparaît, dans cette période médiévale, comme une zone de confluence qui voit autour d’elle graviter des populations songhayphones, hausaphones et berbérophones dont certains groupes peuvent être métissés. Cette situation devait donc prévaloir à l’orée de la conquête arabe au Maghreb et se renforcer de nouveaux apports berbères à l’orée du deuxième millénaire de notre ère. Al Idrissi mentionnant que Maranda servait de lieux de repos pour les habitants de retour d’expéditions (Cuoq 1975), le mot expédition pouvant rappeler les rezzous Touareg.

L’organisation sociétale

En terme d’organisation de la société, les populations hausaphones sont réputées à cette époque comme inorganisées pour signifier qu’il n’y a pas de chefferie centrale mais que le plus souvent c’est le vieux de la famille, au sens élargie du terme, qui commande sa petite communauté (Séré de Rivières 1965). Sans doute que ces groupes constituent ce que l’on appelle aujourd’hui, sous forme plutôt péjorative les Azna, une société résultant de la juxtaposition dans l’espace de communautés villageoises autarciques (Echard 1975). Ces communautés sont également païennes et ne prêtent attention qu’aux croyances de leurs ancêtres, des génies, il faut dire que l’islam ne pénétrera véritablement la région que vers le XIè siècle qui plus est en refoulant vers le sud une bonne partie de ces populations qui seront islamisées bien plus tardivement. Il faut néanmoins bien imaginer que ces populations avaient des relations entre elles, même si elles sont encore difficiles à établir, ne serait-ce que pour acquérir l’essentiel, les produits d’élevage et de culture et valoriser leur savoir-faire artisanal et métallurgique. Comme évoqué plus haut, Maranda n’a pas été une ville avec un pouvoir central mais plutôt un marché d’échange de savoirs et savoir-faire, réunissant donc des communautés de diverses origines faisant déjà le lien entre Sahara et Soudan. C’est ce que nous confirme en quelque sorte le nombre limité de biens de prestige importés qui suggère que les principales sources de pouvoir et de richesse étaient très probablement endogènes, comme le contrôle lignager des esapces agricoles et des troupeaux de bétail (Linares-Matas 2022).

L’urbanité

Administrativement, si tenté que ce mot est un sens pour ces populations en ce lieu, il semble donc difficile de voir à Maranda une entité politique centralisée où même l’ébauche d’une organisation autour d’un centre urbain, qu’Al Idrissi qualifie à la fois de ville très peuplée, quantification très difficile à jauger, mais qui peut faire penser à une bourgade somme toute un peu importante. Le Lieutenant Prautois, qui découvrit le site en 1952, parlant d’une agglomération avec la présence d’une centaine d’ateliers (Mauny 1953), sur près de 4 hectares pour Sonja Magnavita (Magnavita et al. 2007), ce qui doit refléter quelques centaines d’habitants, disons guère plus d’un ou deux milliers d’habitants à l’apogée de la ville, ce qui est tout de même important pour l’époque.

Le Lieutenant Prautois ne décèle que des surfaces d’ateliers de travail, pas d’habitation, il en conclu qu’elles sont détruites à cause du matériel employé, le banco, qui s’effrite à chaque saison pluvieuse. Néanmoins, même après plusieurs siècles ces constructions laissent le plus souvent des traces sous formes de merlon de terre, ce qui ne semble pas le cas à Marandet. Les seules villes ayant laissées des traces en Ighazer sont Azelik-Takedda et Anissaman qui elles effectivement laissent des traces de fondation, notamment parce qu’ayant des assises de murs en pierres, mais on connaît l’émergence plus tardive de ces villes par rapport à Maranda. Il est alors fort probable que la ville n’était pas faite de banco, mais plutôt de simples paillotes qui elles ne laissent quasi aucunes traces, élément également rapporté par le PAU (Bernus et Cressier 1992). D’ailleurs, les traditions orales des Gobirawa parlent le plus souvent d’un village de paillotes. On peut dès lors s’attendre à ce que celui qui vient à Marandet vient avec sa case ou la construira sur place. Il est donc tout à fait plausible qu’il y ait eu en ce lieu différentes types de tentes en matériaux périssables formant ainsi une unité urbaine hétéroclite.

Le domaine de Maranda s’exprime donc dans cette confluence de culture qui se marie aussi bien avec l’absence de construction en dur et l’absence d’un pouvoir centralisé, l’un matérialisant l’autre. L’émergence d’un pouvoir central se fera plus tard avec l’avènement du royaume berbère de Tigidda et l’exode vers le sud d’une partie des populations notamment hausaphones. Maranda représente donc un début d’urbanisme qui voit le développement de petites communautés fournissant divers services à l’arrière pays et aux caravanes qui passent.

Le concept d'urbanisme devient ainsi plus large, incluant des lieux vastes et hétérogènes qui fournissent des services et des produits manufacturés spécialisés à un arrière-pays plus vaste. Ce qui est important dans cette définition de l'urbanisme, c'est qu'elle se concentre sur l'échange de produits humains entre le groupe urbain et l'arrière-pays. Cette observation corrige l'hypothèse selon laquelle les sociétés complexes nécessitent des hiérarchies centralisées et des traits culturels homogènes (Douglas 2010).

Il est proposé ici que des variations climatiques de grande amplitude et de grande durée, ainsi qu'une tendance générale à l'aridification commençant à la fin de la deuxième période pluviale de l'Holocène saharien (vers 2500 av. J.-C.), ont agi comme un mécanisme de forçage qui a amené divers groupes d'entreprises de la région nord-saharienne de l'Azawad jusqu'aux rives du coude du Niger où, au fil du temps, des groupes d'entreprises séparés mais articulés ont formé des groupes urbains qui ont entretenu des relations de réciprocité et qui ont résisté à la centralisation du pouvoir, donnant lieu à une société complexe et hétéroclite.

Maranda capitale des Gobirawa

A partir du XIIè siècle, les auteurs arabes ne parlent plus guère de Maranda, alors supplantée par Tigidda. Mais le nom perdure dans les traditions essentiellement des Abzinawa et des Goberawa en particulier. Les falaises de Tiguidit renferment le point de passage entre Ighazer et Tadarast qui semble incontournable dans les mémoires des migrations des Abzinawa vers l’Ader et de presque tout le pays Hausa. Néanmoins, la pauvreté des informations sur cette ville démontre bien que l’on y était plus de passage que sédentaire, c’est à dire que les populations s’y fixaient plutôt de manière saisonnière ce qui n’a jamais aboutit à l’édification d’une véritable urbanité. Et ce, en définitive, en continuité du domaine de Maranda qui au cours de la deuxième moitié du premier millénaire fonctionnait déjà de cette manière.

A partir du XIIè siècle, les auteurs arabes ne parlent plus guère de Maranda, alors supplantée par Tigidda. Mais le nom perdure dans les traditions essentiellement des Abzinawa et des Goberawa en particulier. Les falaises de Tiguidit renferment le point de passage entre Ighazer et Tadarast qui semble incontournable dans les mémoires des migrations des Abzinawa vers l’Ader et de presque tout le pays Hausa. Néanmoins, la pauvreté des informations sur cette ville démontre bien que l’on y était plus de passage que sédentaire, c’est à dire que les populations s’y fixaient plutôt de manière saisonnière ce qui n’a jamais aboutit à l’édification d’une véritable urbanité. Et ce, en définitive, en continuité du domaine de Maranda qui au cours de la deuxième moitié du premier millénaire fonctionnait déjà de cette manière.

Les traditions orales font de Marandet une ville fondée par les Gobirawa, même si dans ces traditions la filiation des capitales laisse souvent perplexe quant à sa chronologie, beaucoup de lieux sont cités avec néanmoins une tendance à aller d’abord de l’Aïr et d’Agadez en particulier vers le sud, Goram Ramé ou Gamram dans le Damergou, Tora près de Tessaoua puis vers le sud-ouest Birni Lallé, Keita et Tahoua (Hama 1967 ; Hamani 1989). Entre ces deux orientations, il y a des passages en Ighazer vers Marandet et Telguinit. S’il n’est pas invraisemblable que Maranda fut l’une des capitales Gobirawa, ce ne peut être que vers le XIIè siècle, époque où les Gobirawa s’allie avec les Messufa de Tigidda. Si les fondateurs de Maranda sont Gobirawa dans les traditions orales, dont l’apogée est tardive vis à vis de la datation du site, il faut plutôt entendre comme fondateurs les hausaphones présents dans cette zone et non encore organisés, avant l’épopée Gobirawa qui apporta une organisation étatique.

Dans les pourtours sud de l'Aïr, les hausaphones ont fondé de nombreuses villes. Maranda en était la plus importante en 650 (Hamani 1989). Les datations carbone 14 de Henri Lhote nous montrent que le site de Marandet, pour sa période métallurgique des creusets, fut occupé du VIIè au Xè siècle au moins (Lhote 1972). Magnavita précise qu’elle dispose de nouvelles datations qui sont comprises dans cette plage de dates (Magnavita et al. 2007). On peut par ailleurs étendre la période d’occupation de Maranda au moins à la première moitié du XIIè siècle selon Al Idrissi, qui décrit une Maranda déclinante.

L’on ne sait pas grand-chose de la fin de Maranda. La tradition orale relate que les Touareg la détruisirent et les Gobirawa s'expatrièrent dans le sud pour fonder Maradi vers 1200 (Lhote 1972). Hors c’est à cette époque qu’à pu émerger l’État des Gobirawa, et Mamadou nous précise que les Gobirawa sont encore le plus important peuple de l'Azbin et qu’ils occupent encore Agadez vers 1402 puis émigrèrent vers Telguina puis Maranda, encore un centre politique et économique important (Mamadou 1992).

Pour Bernus et Cressier l’abandon de la bourgade est un processus de transformation par des phénomènes cumulatifs : amélioration des conditions climatiques, métallurgie moins rentable à Maranda, afflux de population nouvelles, décadence de la voie du Koufra (Bernus et Cressier 1992). Abandon qui fut fait au profit du royaume naissant de Tigidda auprès desquels les Gobirawa se rangèrent et durent perdurer jusqu’à la décadence de ce même royaume au milieu du XVè. Saley se range dans cette vue : « sous la pression écologique d'une part et, l'arrivée des Touareg, eux-mêmes bousculés par l'invasion hilalienne de l'autre, une partie de la population autochtone entreprit un mouvement de migration vers le sud » (Saley 1996). On se souvient également qu’Al Idrissi place Marinda dans le pays de Kawar (Cuoq 1975), ce qui doit évoquer que vers le XIIè ce sont plutôt les grands voisins qui dominent le domaine de Maranda.

En définitive, la non continuité entre les céramiques de Maranda et celles d’Azelik, nous indique que les population de l’une ne sont pas celles de l’autre (Bernus et Cressier 1992). Il est donc tout à fait plausible que les Touareg écrasèrent ou plutôt pillèrent la bourgade de Maranda et ses familles sans véritable chefferie au XIIè siècle, poussant les métallurgistes à émigrer vers le sud ou le sud-ouest. Par contre, il n’est pas impossible que l’élite des Gobirawa et certains groupes détenteurs de savoir-faire métallurgiques, perdurèrent aux côtés du nouveau royaume de Tigidda. Cela signifierait également que les métallurgistes de Maranda n’étaient pas forcément inféodés aux Gobirawa, mais formés un groupe social bien identifié. Ce pourraient être des Azna, qui émigrèrent en Ader par petits groupes (Adamou 1979 ; Salifou 1991), que Boubou Hama considèrent comme encadrés par les négro-berbères Gobirawa (Hama 1967). Ce peut être aussi déjà les forgerons qui sont une caste fortement connotée en pays Touareg comme en pays Hausa.

L’étymologie du nom

Maranda signifierai henné en Hausa, un arbuste épineux dont les feuilles réduites en poudre produisent une teinture corporelle ainsi que pour le textile, on la nomme plus sûrement « lallé » en Hausa qui donna son nom à l’une des capitales Gobirawa, Birni Lallé la ville du hénné (Hamani 1989), cité près de laquelle on trouve le tombeau de la reine des Gobirawa, 200km au sud de Maranda. Mais aucune trace de la culture de cette plante n’a été retrouvée à Maranda et l’utilisation de la forme henné ne semble plus utilisée dans le langage actuel. Ce serait une des meilleures variétés utilisée par les femmes et dans certaines cérémonies (Malam Issoufou 2018).

Par ailleurs, « randa » signifie le canari en hausa, des jarres de terre cuite pour Beltrami (Beltrami 1982). Cette jarre dans laquelle on stocke l’eau de boisson, le plus souvent à demi enterrée dans le sol, nous amène un lien évident entre cette réserve d’eau et la halte caravanière que fut Marandet, bien située comme point d'eau (Mauny 1953). Maranda pourrait signifier le lieu du canari, il serait par ailleurs plutôt d’usage vers l’Ader entre Tahoua et Maradi, région historiquement très liée avec l'Aïr. On pourrait aussi y voir l’industrie évoquée par Al Idrissi. Enfin, l’expression hausa « randa ka zo - le jour que tu es venu » ou « randa za ka tahi - le jour où tu vas partir », pourrait également convenir à cette étape du commerce transsaharien, où l’on arrive et repart à coup sûr. Chatgpt nous ramène également les sens suivants :

- « a randa » peut être traduit par "sur la route" ou "sur le chemin",

- randa peut également signifier "couture" ou "coudre", faisant référence à l'action de joindre des morceaux de tissu ensemble avec des points de couture.

S’il n’est pas évident de faire un choix parmi ces étymologies, leur pluralité nous incite à faire de Maranda un mot Hausa, renforçant ainsi le lien entre les hausaphones et le site de Marandet. Il faut convenir alors, que très tôt les falaises de Tiguidit sont hausaphones ou tout du moins ceux qui se sont sédentarisés ou ont œuvré dans le domaine de Maranda, le Hausa pouvant déjà être la langue véhiculaire permettant la rencontre des cultures.

L’industrie du cuivre

Sur les conseils de Raymond Mauny, le Lieutenant Prautois découvrit sur le site de Marandet en 1952, les restes d’ateliers de la métallurgie et aux bords de l’oued des milliers de petits creusets en terre réfractaire (Mauny 1953). Il n’y retrouve aucun morceau de fer mais des éléments cuivreux au fond des creusets ainsi que des barres de cuivre ou lingots. En 1972, Henri Lhote y excava 42 500 creusets mais aussi des moules de lingots, ces fouilles permirent surtout de dater ces installations entre les VIIè et Xè (Lhote 1972). Cette quantité de creusets est l’un des faits les plus singulier en Afrique de l’ouest car aucun site archéologique n’en a retrouvé une telle abondance. Quelle pouvait être la fonction de ces dizaines de milliers de creusets ?

Sur les conseils de Raymond Mauny, le Lieutenant Prautois découvrit sur le site de Marandet en 1952, les restes d’ateliers de la métallurgie et aux bords de l’oued des milliers de petits creusets en terre réfractaire (Mauny 1953). Il n’y retrouve aucun morceau de fer mais des éléments cuivreux au fond des creusets ainsi que des barres de cuivre ou lingots. En 1972, Henri Lhote y excava 42 500 creusets mais aussi des moules de lingots, ces fouilles permirent surtout de dater ces installations entre les VIIè et Xè (Lhote 1972). Cette quantité de creusets est l’un des faits les plus singulier en Afrique de l’ouest car aucun site archéologique n’en a retrouvé une telle abondance. Quelle pouvait être la fonction de ces dizaines de milliers de creusets ?

La première qui apparaît évidente est la fonte du cuivre que l’on retrouve en différents points de l’Ighazer et le long des falaises de Tiguidit, cuivre natif dans un engobe de dolomite qui affleure çà et là en Ighazer et le long des séries gréseuses entre Aïr et Ighazer. L’utilisation de ce minerai est par ailleurs attestée au moins dès le premier millénaire avant notre ère (Grébénart et Poncet 1985). Mais, outre le fait qu’il n’y ait pas de mine véritable aux pieds des falaises de Tiguidit, la production locale semble bien mince pour sortir de cette quantité de creusets et assouvir les besoins importants en cuivre des peuples de la forêt. En sus, à Marendet et à la différence d’AzelikTakadda on n’a pas de traces de sites de concassage du minerai avant traitement, ce qui signifierait donc que le minerai arrivé sur site près à être fondu dans les creusets.

Dans les années 80, Danilo Grébénart étudie le site et fouille un grand nombre de fosses aujourd’hui complètement arasées par le déferlement saisonnier du kori. Il en confit les analyses des résidus de métaux à Bourhis qui précise que les creusets ont servi une métallurgie de transformation, soit pour fondre le cuivre et le mélanger à d'autres éléments, soit pour le purifier de son plomb. Pour Castro, les creusets examinés ont essentiellement servi à la fusion du cuivre. Mais, fait intéressant, ils n'ont pas simplement eu un rôle de réceptacle, ils ont aussi servi à affiner le métal de ses impuretés, et en particulier l'ont débarrassé de son plomb (Castro 1974). Mais comme dans les objets de la métallurgie du cuivre néolithique il n’y a pas de Plomb, il est fort probable que ce minerai est différent de celui que l’on trouve localement que ce soit pour faire un alliage Cu/Pb ou purifier le cuivre de son plomb (Grébénart et Poncet 1985). Pour Nicole Echard, au vu des analyses de Bourhis, l’hypothèse la plus plausible est que les creusets ont servi à fondre un alliage de Pb/Cu (Echard 1983).

Les analyses isotopiques de Willet montrent qu’à Marandet on retrouve différents alliages de cuivre, à base d’étain, de zinc ou de plomb, formant ainsi des bronzes et des laitons. Aucune trace stratigraphique n'ayant été conservée, il n'est donc pas certain qu'ils aient tous été utilisés à une même époque. Les analyses de Willett suggèrent, à la suite de Grébénart, que le cuivre des creusets ne provient d’aucune des productions connues de cuivre en Afrique et Europe, de sorte qu’il nous fait imaginer qu’à Marandet se produisait une transformation de cuivre ayant diverses origines. D’ailleurs les formulations isotopiques décelées à Marandet sont très diverses et donc renforce cette idée, avec sans doute une incorporation du cuivre natif de l’Ighazer (Joel et al. 1995).

En 2006 et 2007, de nouvelles équipes se penchent sur le cas de Marandet et de nouvelles études et analyses sont proposées. Les analyses des lingots de cuivre sont très différentes des analyses des échantillons des creusets, de sorte que l'on peut, au moins, confirmer que du métal provenant de plus d'une source a été récupéré à Marandet (Willett et Sayre 2006). Grébénart est l’un des premiers à avoir émis cette hypothèse de cuivre importé d’Europe par le commerce transsaharien (Grébénart 1993), à destination du pays Yoruba dont la demande excède très fortement les possibilités de production de l’Ighazer. En sus, il apparaît que les bronzes de Ifé et de Bénin comportent du plomb que l’on ne retrouve pas à Igbo Ukwu, rapprochant ces sites de notre Maranda.

Hudud al Alam en 982, nous indiquent que les marchands d’Égypte exporte vers les Zaghawa du sel, du verre et du Pb contre de l'or, signalant qu’outre le commerce du cuivre, il y avait aussi un commerce du plomb depuis l’Égypte (Cuoq, op. Cit.). Benjamin de Tudela, qui est mort en 1173, mentionne Zawila comme l'une des nations dont les marchands s'étaient établis à Alexandrie et décrit également les marchands de Helwan, près du Caire, qui partaient avec du cuivre, du grain, du sel, des fruits et des légumineuses et revenaient avec de l'or et des pierres précieuses (Mattingly et al. 2015). Enfin, Al Bakri en 1068 signale l’importation de cuivre, de sel, des cauris à Kugha que l’on identifie à la Bentyia - Kukyia dans l’est de la boucle du Niger (Cuoq 1975).

L’archéologie par ailleurs, établie bien des relations du site de Marandet avec l’Afrique du nord dont l’Égypte, par la découverte de fragments de récipients en céramique tournée, de noyaux de dattes, de fragments d'objets en verre ainsi que des perles de verre. Mais aussi le Tibesti par l’amazonite, et très certainement la région du Lac Tchad par certains décors de céramique et de la cornaline. Le commerce de marchandises semble toutefois allait dans un seul sens, car de la boucle du Niger peu de matériel est actuellement inventorié (Magnavita et al. 2007), les produits d’exportation étant plus sûrement l’or que l’on ne laisse pas traîner ! Néanmoins, les analyses isotopiques du cuivre du site de Kissi au Nord du Burkina Faso, entre Kakou et Gao, montrent certaines similitudes et l’on doit convenir de l’existence de relation entre Kissi et Marandet et au delà avec l’Afrique du nord et l’Ifriqyia (Fenn et al. 2009). Insoll également tente de rapprocher les industries du cuivre de Maranda et de Gao Saney par des ressemblances entre les lingots de cuivre qu’il a trouvé et les moules inventoriés par Henri Lhote à Marandet (Insoll 1997).

L’archéologie par ailleurs, établie bien des relations du site de Marandet avec l’Afrique du nord dont l’Égypte, par la découverte de fragments de récipients en céramique tournée, de noyaux de dattes, de fragments d'objets en verre ainsi que des perles de verre. Mais aussi le Tibesti par l’amazonite, et très certainement la région du Lac Tchad par certains décors de céramique et de la cornaline. Le commerce de marchandises semble toutefois allait dans un seul sens, car de la boucle du Niger peu de matériel est actuellement inventorié (Magnavita et al. 2007), les produits d’exportation étant plus sûrement l’or que l’on ne laisse pas traîner ! Néanmoins, les analyses isotopiques du cuivre du site de Kissi au Nord du Burkina Faso, entre Kakou et Gao, montrent certaines similitudes et l’on doit convenir de l’existence de relation entre Kissi et Marandet et au delà avec l’Afrique du nord et l’Ifriqyia (Fenn et al. 2009). Insoll également tente de rapprocher les industries du cuivre de Maranda et de Gao Saney par des ressemblances entre les lingots de cuivre qu’il a trouvé et les moules inventoriés par Henri Lhote à Marandet (Insoll 1997).

Ainsi, les besoins en cuivre de la zone forestière étaient probablement couverts par des cuivres venant d’un peu tous les horizons. De l’Égypte sûrement, soit en direct soit par des intermédiaires comme Maranda, de l’Ifriqyia vers Maranda ou la boucle du Niger en intermédiaire. Mais si la vocation transsaharienne d’une partie du cuivre destiné à assouvir la demande de la forêt nigériane ne fait que peu de doute, ainsi que celle du plomb pour en faire des alliages, il n’en demeure pas moins une énigme sur le type de transformation faite à Maranda, fabrication de laiton au plomb, purification du cuivre de son plomb (Grébénart 1993), fabrication d’alliages selon une demande spécifique, etc. Une autre hypothèse pourrait faire de Maranda un centre de recyclage du cuivre avec des creusets différents (Bernus et Echard 1992), bien qu’au vu des voies commerciales que l’on connaît, on ne comprend pas pourquoi le cuivre passerait par Maranda, surtout durant les premiers siècles de l’Hégire, car il n’est pas attesté de communications régulières, par le Sahara central. Il pourrait alors s’agir d’un savoir-faire particulier recherché en ces lieux, issu des traditions métallurgiques post-néolithiques, amené ou ramené par des populations qui à la faveur de l’amélioration climatique du début de VIè siècle (Maley et Vernet 2013), on pu se réinstaller au pourtour de l’Ighazer.

Quoi qu’il en soit ce savoir-faire ne résista pas à la fin de Maranda et ne fut pas exporté vers les métallurgistes de Tigidda. En effet, on a déjà vu qu’il n’y a pas de continuité dans la céramique entre Maranda et Tigidda (Bernus et Cressier 1992), mais il n’y en eu pas non plus dans le travail des alliages de cuivre qui semble inexistant à Azelik/Takadda. A des dizaines de milliers de creusets emplissant des fosses à Maranda, ne correspondent que quelques creusets sur des ateliers à l’intérieur des maisons à Azelik/Takadda, car en ce lieu seul le traitement natif du cuivre de l’Ighazer semble avoir été pratiqué.

Une cause de disparition de ce savoir-faire pourrait être les besoins énergétiques. Les milliers de creusets de Maranda nécessitèrent sûrement beaucoup de charbon de bois pour traiter le minerai local et celui d’importation, alors que sur Tigidda, après un concassage efficace et n’ayant que le minerai local à traiter, de plus faibles quantités de charbon furent nécessaires en concordance avec ce que l’environnement immédiat était en capacité de fournir. Les vicissitudes politiques durent également jouer et il n’est pas impossible non plus que le savoir-faire fut perdu ou inutile, voir déplacé dans un autre lieu, disséminé le long d’autres axes commerciaux.

En particulier, dans les villes manufacturières comme Tegdaoust, mais surtout Gao où lingot de cuivre et de laiton ont été excavés, différents de part leur composition de ceux de Maranda, avec la présence de moules et creusets ayant servi à faire des mélanges de Cu/Pb et Laiton/Pb (Claudette Wanacker in Echard 1983). Maranda, au-delà du nouveau changement climatique aride du XIè siècle, a pu aussi disparaître faute de pouvoir rivaliser avec les cités manufacturières sahéliennes qui au XIè et XIIIè siècle sont à leur apogée métallurgiques et surtout organisées en centre urbain et de pouvoir ce que ne sera jamais Maranda.

Qui sont les métallurgistes de Maranda ?

En Ader, le forgeron, comme dans la société touarègue d’ailleurs, possède une certaine liberté et offre ses services à la communauté qui lui convient le mieux. On est ici sur une relation d‘interdépendance entre les communautés, chacun ayant besoin de l’autre pour affirmer sa place dans la société. Dans toutes les sociétés voisines, les forgerons ont donc un particularisme qui par exemple en Ader se traduit par le terme générique « makeras » qui n’a pas de porté identique à celle de cultivateurs ou de chasseurs car ils ne peuvent pas fonder de village (Echard 1975). Les seuls villages qu’ils construisent sont ceux, temporaires, où ils se regroupent pour pouvoir faire les opérations collectives de fonte du minerai. On distingue ainsi, les forgerons noirs, c’est à dire qui savent fondre le minerai pour en récupérer le métal et les forgerons blancs qui ne font que travailler le métal et non l’extraire.

En Ader, le forgeron, comme dans la société touarègue d’ailleurs, possède une certaine liberté et offre ses services à la communauté qui lui convient le mieux. On est ici sur une relation d‘interdépendance entre les communautés, chacun ayant besoin de l’autre pour affirmer sa place dans la société. Dans toutes les sociétés voisines, les forgerons ont donc un particularisme qui par exemple en Ader se traduit par le terme générique « makeras » qui n’a pas de porté identique à celle de cultivateurs ou de chasseurs car ils ne peuvent pas fonder de village (Echard 1975). Les seuls villages qu’ils construisent sont ceux, temporaires, où ils se regroupent pour pouvoir faire les opérations collectives de fonte du minerai. On distingue ainsi, les forgerons noirs, c’est à dire qui savent fondre le minerai pour en récupérer le métal et les forgerons blancs qui ne font que travailler le métal et non l’extraire.

Si des fours de fonte du cuivre sont attestés en Ighazer, leurs périodes d’utilisation néolithique ne correspondent pas avec la chronologie de Maranda et au vu de la quantité de creuset retrouvée à Maranda, s’ils avaient été produits en masse localement, ces fours de fonte auraient été vraisemblablement repérés par les équipes du PAU. Le cuivre de l’Ighazer est contenu dans une couche dolomitique qui affleure. Son extraction se fait simplement par concassage, nul besoin de fours. Par contre, aucune trace d’aires de concassage ne peut correspondre à la quantité des creusets retrouvés. Cela concoure bien entendu à alimenter le scénario de cuivre exogène amené par le commerce transsaharien. On a vu plus haut qu’il n’y avait pas de continuité entre Maranda et Takadda et pas plus en amont avec le cuivre néolithique. Maranda apparaît donc comme une période métallurgique isolée, l’absence de four nous incitant à y avoir des forgerons blancs travaillant un métal local et arrivant d'Ifriqyia et d’Égypte.

Dès lors, les forgerons blancs de Maranda travaillés le métal pour des usages spécifiques à partir d’un métal en grande partie d’exportation. Les usages locaux pouvaient peut être satisfaire un besoin local comme la joaillerie ou l’armement, mais aussi un besoin d‘exportation vers les contrées demandeuses de métal rouge au Nigeria. Aujourd’hui en Ader, les forgerons noirs se retrouvent d’ailleurs plutôt dans les communautés issues de l’Aïr, signalant ainsi que durant toute la période médiévale jusqu’à nos jours, l’Aïr et l’Ighazer ne possèdent pas de véritables savoir-faire quant à la fonte de la loupe métallique, ce qui se retrouve bien aujourd’hui dans le savoir-faire des forgerons touarègues, tous blancs.

Esquisse d’une chronologie

Le commerce transsaharien se développe avec le chameau vers le IVè siècle, mais on peut douter qu’il fut aussi précoce et régulier en Ighazer, le conquérant Uqba Ibn Nafi ne dépassant pas le Kawar au VIIè siècle. Néanmoins, l’occupation du site est attestée par une datation carbone du IVè siècle de notre ère, mais non en relation avec l’industrie du cuivre.

Du IVè au VIIIè siècle, la voie commerciale partant de basse Égypte, peut être même de Nubie, pour atteindre le lac Tchad semble privilégiée au vu des descriptiond des auteurs arabes, notamment pour le commerce des esclaves. Le cuivre, le plomb, le sel ou des étoffes devaient en être des produits d’échange. Maranda est un point d’eau important qui attire, au moins ponctuellement et sans doute de manière saisonnière à la période des caravanes, la population alentour qui tente de se faire une place dans les transactions commerciales.

A partir des VIIIè et IXè siècle arrivent en Ighazer de nouvelles populations, des berbères Igdalen, mais ils ne semblent pas avoir porté sur le jeu politique ni même sociétale de la zone. On notera néanmoins une prédominance d’un parlé ancien à base Songhay dans leur langage, la Tagdal qui ne peut leur donner qu’une relation étroite avec les songhayphones très certainement avant leur arrivée en Ighazer lors de leur passage par la boucle du Niger.

A cette époque et sans doute même avant, Maranda est à la croisée d’influences hausaphone, kanuriphone, songhayphone et berbérophone, influences qui ne quitteront plus l’histoire de la plaine de l’Ighazer. De nouveaux besoins émergent et l’industrie métallurgique se développe en Ighazer.

Au IXè et Xè siècle les voies commerciales passent par le Koufra et le Kawar pour rejoindre la boucle du Niger via le Kawar et Maranda, mais sont de plus en plus rendues dangereuses tant par les aléas climatiques que l’insécurité. A partir des Xè et XIè siècle, de nouvelles populations berbères vont venir de l’ouest et d’autres métissées de l’est, avant, à partir du XIIè siècle, de voir arriver des populations berbères par le nord, bousculées qu’elles sont par les remous hilaliens au Maghreb. La géographie politique se mettra en place, et le domaine de Maranda qui n’a pas réussi à asseoir une urbanité et donc un pouvoir un temps soit peu centralisé, s’effacera devant les autorités berbères naissantes et remuantes.

Vers la fin du XIè siècle, les Fatimides au Caire cherchant de nouveaux accès sur l’or du Ghana, les invasions hilaliennes au Maghreb et la poussée Almoravides occidentales incitèrent à développer les voies commerciales par Zawila et le Kawar, mais bientôt également par le Sahara central touchant ainsi plus directement l’or de la boucle du Niger. Le cuivre était l’un des produits du troc, il permit aux métallurgistes de Maranda d’exprimer et de mieux valoriser leur savoir-faire en la atière.

Références

Adamou A. 1979 – Agadez et sa région, L’Harmattan, 358 p.

Beltrami V. 1982 – Una corona per Agadès : Sahara, Air, Sahel, Roma, De feo editors, 266 p.

Beltrami V. 1983 – Le popolazioni del Sahara meridionale e del massiccio del Aïr dalla protohistoria al medio-evo Tuareg, Institut italien pour l’Afrique et l’Orient, Année 38 (2), p. 204‑216.

Bernus S., Cressier P. 1992 – Programme archéologique d’urgence 1977-1981 : 4- Azelik-Takedda et l’implantation médiévale, Études Nigériennes no 51, IRSH, 390 p.

Bernus E., Echard N. 1992 – Programme archéologique d’urgence 1977-1981 : 5- Les populations actuelles, Études Nigériennes no 52, IRSH, 108 p.

Botte R. 2011 – Les réseaux transsahariens de la traite de l’or et des esclaves au haut Moyen-Âge : VIIIe-XIe siècle, L’Année du Maghreb, VII, p. 27‑59.

Castro R. 1974 – Examen de creuset de Marendet, IFAN, 36 (4), p. 668‑675.

Cissé M. 2017 – The trans-saharan trade connection with Gao during the first millenium AD, in Trade in the Ancient Sahara and beyong - Mattingly, Cambridge University Press, p. 101‑130.

Collectif 1977 – Actes du deuxième Colloque international de Bamako - 16-22 février 1976, F+Histoire et tradition orale, Fondation SCOA, 360 p.

Cuoq J. 1975 – Recueil des sources arabes concernant l’Afrique occidentale du VIIIe au XVIe siècle, Paris, France, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 490 p.

Dalby A. 2014 – Dictionary of languages, New York, Columbia University Press.

Dembélé M., Person A. 1993 – Tondidarou, un foyer original du mégalithisme africain dans la vallée du fleuve Niger au Mali, in Vallées du Niger Jean Devisse, p. 441‑455.

Douglas P. 2010 – Prehistoric Timbuktu and its hinterland, Antiquity, 84 (326), p. 1076‑1088.

Ducène J.-C. 2013 – Conceptualisation des espaces sahéliens chez les auteurs arabes du Moyen Âge, Afriques. Débats, méthodes et terrains d’histoire, (04), http://journals.openedition.org/afriques/1114.

Dussubieux L. 2017 – Glass beads in trans-saharan trade, in Trade in the Ancient Sahara and beyong - Mattingly, Cambridge University Press, p. 414‑432.

Echard N. 1975 – Histoire et phénomènes religieux chez les Asna de l’Ader (pays hausa, République du Niger), Systèmes de pensée en Afrique noire, (1), p. 63‑77.

Echard N. 1975 – L’expérience du passé : Histoire de la société paysanne hausa de l’Ader, Études Nigériennes no 36, IRSH, 232 p.

Echard N. 1983 – Métallurgies africaines, Mémoire de la Société des Africanistes, 339 p.

Fauvelle F.-X. 2018 – Ghâna, Mâli, Songhay, royaumes courtiers du sahel occidental, in L’Afrique ancienne, de l’Acacus au Zimbabwé, p. 171‑201.

Fenn T.R., Magnavita S., Killick D., Ruiz J. 2009 – Contacts Between West Africa and Roman North Africa: Archaeometallurgical Results from Kissi, Northeastern Burkina Faso, In Crossroads / Carrefour Sahel. Cultural and Technological Developments in First Millennium BC/AD West Africa, p. 119‑146.

Fentress E. 2011 – A View from the South, in Money, trade and trade routes in pre-Islamic North Africa no 86, The British Museum Press, p. 72‑82.

Gado B., Maga A., Oumarou A.I. 2001 – Eléments d’Archéologie Ouest-africaine, Tome IV Niger, CRIAA Nouakchott, , Sépia, 52 p.

Ghali A. 2016 – Etude de la problématique oasienne au Niger, Almadeina, 55 p.

Gordon M., Robinson C., Rowson E., Fishbein M. 2018 – The works of Ibn Wadih al-Ya’qubi - an english translation, Brill, , 257 p.

Grébénart D. 1993 – Marandet, in Vallées du Niger Jean Devisse, p. 375‑377.

Grébénart D., Poncet Y. 1985 – Programme archéologique d’urgence 1977-1981 : 2- Le néolithique final et les débuts de la métallurgie, Études Nigériennes no 49, IRSH, 418 p.

Hama B. 1967 – Histoire du Gobir et de Sokoto, Présence Africaine, 172 p.

Hama B. 1967 – Histoire traditionnelle d’un peuple, les Zarma-Songhay, Présence Africaine, 278 p.

Hama B. 1967 – Recherches sur l’histoire des Touareg sahariens et soudanais, Présence Africaine, 556 p.

Hamani D. 1989 – Le Sultanat Touareg de l’Ayar : au carrefour du Soudan et de la Berbérie, L’Harmattan, 513 p.

Haour A. 2017 – What made islamic trade distinctive, as comparted to pre-islamic trade, in Trade in the Ancient Sahara and beyong - Mattingly, Cambridge University Press, p. 80‑100.

Insoll T. 1997 – Iron age Gao : An archeological contribution, The Journal of African History, 38 (1), p. 1‑30.

Joel E.C., Sayre E.V., Vocke R., Willett F. 1995 – Stable lead isotope characterization of various copper alloys used in West Africa: an interim report, The Journal of the Historical Metallurgy Society, 29 (1), p. 9.

Kintiba G. 2020 – L’empire de Songhay, 1375-1591 : Mémoire et héritage d’un passé glorieux. Un essai historiographique, Collège Park.

Lange D. 1989 – Preliminaires Pour Une Histoire Des Sao, The Journal of African History, 30 (2), p. 189‑210.

Lange D., Berthoud S. 1977 – Al-Qasaba et d’autres villes de la route centrale du Sahara, Paideuma, 23, p. 19‑40.

Levtzion N., Hopkins J.F.P. 1981 – Corpus of Early Arabic Sources for West African History, Cambridge University Press, , 492 p.

Lhote H. 1972 – Une étonnante découverte archéologique au Niger, Archéologia, (51), p. 63‑67.

Linares-Matas G. 2022 – Spatial Organization and Socio-Economic Differentiation at the Dhar Tichitt Center of Dakhlet el Atrouss I (Southeastern Mauritania), African Archaeological Review, 39, p. 167‑188.

Magnavita S. 2017 – Track and trace : archemétric approches ti the study of early trans-saharan trade, in Trade in the Ancient Sahara and beyong - Mattingly, Cambridge University Press, p. 393‑413.

Magnavita S., Maga A., Magnavita C., Idé O. 2007 – New studies on Marandet (central Niger) and its trade connections : an interim report, Archäologie Außereuropäischer, p. 147‑165.

Malam Issoufou D. 2018 – Le Gobir, un État à la recherche permanente d’un territoire (1515-1860), , Niamey, Niamey, Université Abdou Moumouni, inédit, 401 p.

Maley J., Vernet R. 2013 – Peuples et évolution climatique en Afrique nord-tropicale, de la fin du Néolithique à l’aube de l’époque moderne, Afriques, 04.

Mamadou M. 1992 – L’histoire du Gobir, Film 45’, ORTN.

Mattingly D. et al. 2017 – Trade in the Ancient Sahara and Beyond, Cambridge University Press, 449 p.

Mattingly D., Sterry M., Edwards D. 2015 – The origins and development of Zuwīla, Libyan Sahara, Azania, (50), p. 27‑75.

Mauny R. 1953 – Découverte d’un atelier de fonte du cuivre à Marendet (Niger), Notes Africaines, (58), p. 33‑35.

Mc Dougall A. 1985 – The View from Awdaghust: War, Trade and Social Change in the Southwestern Sahara, from the Eighth to the Fifteenth Century, The Journal of African History, 26 (1), p. 1‑31.

Miquel A. 2013 – Chapitre IV. L’Afrique Noire, ou un continent entrevu, Paris, Les ré-impressions, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, p. 127‑202.

Moraes Farias P.F. de 2013 – Bentyia (Kukyia), Afriques (en ligne), 4, http://journals.openedition.org/afriques/1174.

Ogundiran A. 2006 – Four Millennia of Cultural History in Nigeria: Archaeological Perspectives, J World Prehist, p. 133‑168.

Palmer H.R. 1934 – The Tuareg of the Sahara: IV, Journal of the Royal African Society, 33 (132), p. 276‑291.

Saley M. 1996 – Le cas du Niger : les touareg du passé au futur, Civilisations, 43 (2), p. 65‑82.

Salifou A. 1991 – Histoire du Niger, in Littérature nigérienne, Notre librairie, volume. 107, p. 6‑10.

SCOA 1983 – Rapport du Moyen Niger avec le Ghana ancien - Actes du premier séminaire de l’association SCOA, NIamey, 328 p.

Séré de Rivières E. 1965 – Histoire du Niger, Berger-Levrault, 310 p.

Servant M. 2021 – Écrire l’histoire des Hausas du Niger, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, inédit, 98 p.

Sutton J.E.G. 1979 – Towards a Less Orthodox History of Hausaland, Journal of African History, 20 (2), p. 179.

Takezawa S., Cissé M. 2012 – Discovery of the earliest royal palace in Gao and its implications for the history of West Africa, Cahiers d’Etudes Africaines, 52, p. 813‑844.

Urvoy Y. 1936 – Histoire des populations du Soudan central (Colonie du Niger), Paris, France, Larose, 350 p.

Vikør K.S. 1999 – The oasis of salt: the history of Kawar, a Saharan centre of salt production, Bergen studies on the Middle East and Africa, Bergen, Norway, Centre for Middle Eastern and Islamic Studies, 342 p.

Willett F., Sayre E. 2006 – Lead Isotopes in West African Copper Alloys, Journal of African Archaeology, 4 (1), p. 55‑90.