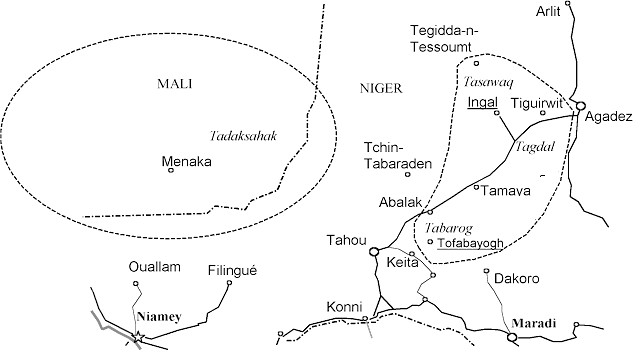

En dualité avec la langue Hausa que tout le monde comprend, l’idiome Sonraï a subsisté à travers la plaine de l’Ighazer. On se demande d’ailleurs, comment a pu se maintenir durant des siècles, au milieu de rudes ballottements historiques et dans une population très réduite qui n’a que peu de souvenirs de ses origines, deux langues qui mêlent Sonraï et Berbère. La Tasawaq pour les sédentaires d’In Gall et de Tegidda n’Tesemt (7 à 8000 locuteurs) et la Tagdal pour les Igdalen, tribus nomades et maraboutiques de 6000 locuteurs. Pour le Lieutenant Jean, nul doute que le Moyen-Niger ait attiré dans ses îlots linguistiques les derniers représentants de l’ancien empire Sonraï, dont les forces furent submergées par le flot Touareg (Jean 1909), reprenant ainsi une tradition d’origine aujourd’hui bien mise à mal par l’histoire, l’archéologie et la linguistique.

La Tasawaq est une des dix langues nationales du Niger, même si cette dernière est très confinée dans notre plaine. Ce n’est que tout récemment en 2019, que la Tagdal a été également reconnue langue nationale du Niger, réparant ainsi une certaine injustice linguistique, mais qui quelque part dénote bien le caractère endogène de ces populations. Du coté de Tahoua et Abalak, on trouve aussi cette principale variante qui intègre, encore plus que la Tasawaq, un vocable Tamasheq, mais aussi d'autres parlés proches comme la Tabarog parlée par les Iberogan, tribus réputées dépendantes des Igdalen, bien qu’aujourd’hui ils ne vivent pas dans les même terroirs. Tous ces idiomes sont classés dans le Sonraï septentrional, qui, au Niger, assimile de plus en plus un lexique Hausa, qui est la langue économique du pays, entraînant ainsi toute une partie du vocable aux oubliettes des cultures.

Le Sonraï

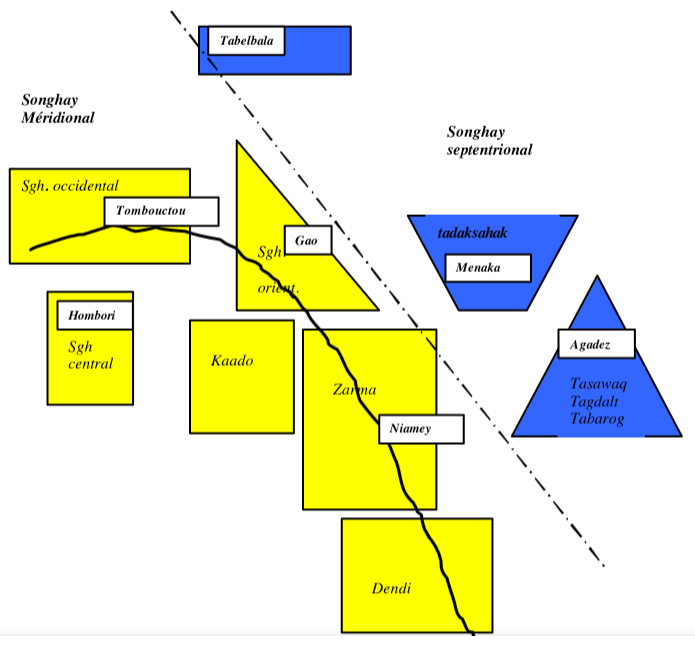

Les langues Sonraï sont actuellement sahéliennes, situées dans un espace caractérisé par l’existence de contacts anciens entre les populations berbères et négro-africaines, dont le fleuve Niger en est à la fois l’artère principale et une sorte de frontière culturelle. Elles sont parlées le long du fleuve Niger, depuis Djenné, Tombouctou et sa voisine désertique d’Araouan, Gao et s'étendent au sud-ouest du Niger dans les régions de Tillabéri et Téra, sur les rives du Gourma et de l’Oudalan et au nord de la République du Bénin et nord-ouest de la Nigéria. Le Sonraï septentrional s’écarte du fleuve pour englober les grandes plaines de l’Azawad et de l’Azawagh entre Mali et Niger où nomadisent les Idaksahak et Igdalen, Ineslemen ayant un parlé mixte Sonraï-Tamasheq. On trouve également deux isolats de parlé mixte chez les sédentaires d’In Gall en Ighazer et dans l’ouest algérien où une population isolée, les Belbali de la palmeraie de Tabelbala parlent un autre langage mixte le Korandjé. Des locuteurs du Sonraï sont également connus au Soudan, vestiges récents du pèlerinage à la Mecque. Le Sonraï est souvent traité dans la littérature antérieure comme s'il s'agissait d'une seule langue, mais il est maintenant reconnu comme un groupe complexe. Heureusement, beaucoup de nouvelles données de haute qualité sont devenues disponibles sur les langues Sonraï et il est maintenant possible de fournir un bref compte rendu de l'histoire du Sonraï (Mattingly et al. 2019).

Les langues Sonraï sont actuellement sahéliennes, situées dans un espace caractérisé par l’existence de contacts anciens entre les populations berbères et négro-africaines, dont le fleuve Niger en est à la fois l’artère principale et une sorte de frontière culturelle. Elles sont parlées le long du fleuve Niger, depuis Djenné, Tombouctou et sa voisine désertique d’Araouan, Gao et s'étendent au sud-ouest du Niger dans les régions de Tillabéri et Téra, sur les rives du Gourma et de l’Oudalan et au nord de la République du Bénin et nord-ouest de la Nigéria. Le Sonraï septentrional s’écarte du fleuve pour englober les grandes plaines de l’Azawad et de l’Azawagh entre Mali et Niger où nomadisent les Idaksahak et Igdalen, Ineslemen ayant un parlé mixte Sonraï-Tamasheq. On trouve également deux isolats de parlé mixte chez les sédentaires d’In Gall en Ighazer et dans l’ouest algérien où une population isolée, les Belbali de la palmeraie de Tabelbala parlent un autre langage mixte le Korandjé. Des locuteurs du Sonraï sont également connus au Soudan, vestiges récents du pèlerinage à la Mecque. Le Sonraï est souvent traité dans la littérature antérieure comme s'il s'agissait d'une seule langue, mais il est maintenant reconnu comme un groupe complexe. Heureusement, beaucoup de nouvelles données de haute qualité sont devenues disponibles sur les langues Sonraï et il est maintenant possible de fournir un bref compte rendu de l'histoire du Sonraï (Mattingly et al. 2019).

Longtemps classée parmi les langues nilo-sahariennes, Robert Nicolaï a remis en cause cette classification du Sonraï en 2003, en montrant l’apparentement du Sonraï au Mandé, une langue afro-asiatique, mais aussi l’existence de contacts importants et anciens avec la langue berbère (Nicolaï 2018). Pour d’autres, le Sonraï est sans aucun doute nilo-saharien, car il partage un nombre important de lexèmes de base avec des langues géographiques éloignées qui ne sont ni afro-asiatiques ni d'origine Niger-Congo. Mais il est éloigné des autres branches nilo-sahariennes et suggère ainsi qu’un pré-proto-Sonraï fut parlé dans une communauté isolée et peu différenciée (Mattingly et al. 2019), tout en reconnaissant que le Sonraï semble avoir subi une forte influence lexicale et grammaticale mandingue à un stade précoce de son évolution. En même temps que le proto-Sonraï divergeait, il devait aussi être en contact avec l'influence berbère, à en juger par le nombre d'emprunts berbères dans le proto-Songhay.

Le Sonraï est traditionnellement divisé en deux sous-groupes principaux, le nord et le sud, mais une classification révisée est maintenant proposée par Lameen Souag (Souag 2012). Il distingue ainsi trois branches, le Sonraï occidental autour de Djenné-Tombouctou, le Sonraï oriental de Gao au Dendi en passant par le Zarma nigérien et les langues du Sonraï septentrional mêlées de Berbère. Ce dernier sous-groupe nord, fortement influencé par les berbères, est dispersé dans les région saharo-sahélienne du nord du Niger et du Mali, avec une aberration dans l'ouest algérien (Souag 2021). Le point donc important à retenir est que la langue Sonraï n’est pas liée à une ethnie bien définie, mais reflète la coexistence – plus ou moins pacifique – entre diverses langues, cultures et ethnies et l’étonnante communauté du destin de ces populations, issues d’horizons divers, mais unies par une langue, qui semble constituer une synthèse de leurs différents idiomes d’origine (Tilmatine 1996).

Le Songhaï septentrional

Le Sonraï septentrional renferme plusieurs parlés proches géographiquement centrés sur le Nord Mali et le Nord Niger, de Ménaka pour le Tadaksahak, jusqu'à In Gall pour la Tasawaq, en passant par la Tagdal des Igdalen et la Tabarog des Iberogan. Il renferme également le Korandjé parlé uniquement dans la palmeraie de Tabelbala dans l'ouest Algérien par environ 3000 locuteurs. Lameen Souag fait d’ailleurs une hypothèse intéressante entre cette palmeraie et celle d’In Gall avec comme vecteur les Sanhadja Messufa, et l’exploitation du cuivre (Souag 2020), auquel on peut ajouter le sel et les dattes, vecteur commercial par execellence déjà proposé par Nicolaï (Nicolaï 1984), que nous évoquerons plus bas.

Dans la codification linguistique ISO 639-3, la Tasawaq est référencée sous l'identifiant "twq" et la Tagdal "tda". En voici une représentation selon Nicolaï (Rueck et Christiansen 1999). Les populations de la Tabarog et de la Tagdal ont été revues selon les données de 1981 (Bernus 1981).

| les parlés nomades | les parlés sédentaires | |||||

| Langue | Tadaksahak | Tihishit | Tasawaq | Korandje | ||

| Variante | Tagdal | Tabarog | Ingelshie | Emghedeshie | ||

| Lieu | Ménaka | Ighazer | Abalak | In Gall | Agadez | Ouest Algérie |

| Groupe | Idaksahak | Igdalen | Iberogan | Isawaghen | Agadesawa | Belbali |

| Locuteurs | 30 000 | 6 000 | 6 500 | 7 000 | disparue | 3 000 |

Les langues Sonraï ont encore pour certaines d’entre elles une importante fonction véhiculaire. Pour Nicolaï, l’apparentement du Sonraï septentrional avec les langues berbères pourrait induire un contact étroit et ancien avec le Berbère (Nicolaï 2018). Pour cet auteur, il résulte du mélange d’une forme véhiculaire et ancienne de Sonraï et de Berbère qui a pu suivre le cheminement suivant au sein d’une population berbérophone :

1. au départ la coexistence d’un Sonraï véhiculaire local et d’une langue locale berbère/tamasheq,

2. un apprentissage du Sonraï véhiculaire local pour la communication étendue avec les populations sédentaires,

3. l’adoption, par choix contraint ou non, de l’usage du Sonraï véhiculaire pour leur propre communication intracommunautaire à une époque indéterminée et dans des conditions historico-sociales également indéterminées, c’est la substitution sociolinguistique,

4. pas d’abandon de l’ancienne langue première berbère/tamasheq car les locuteurs sont bilingues,

5. l’acquisition du Sonraï n’a pas été absolument parfaite, ainsi certains traits berbères ont dû ou pu se subsister dans l’usage de ces populations.

La fonction véhiculaire du Sonraï s’exprime totalement dans les centres urbains qui mêlent des populations d’origine différentes et le long de voies commerciales. Tabelbala sur la route des salines de Tegaza et Taoudeni, Araouan dont les maures utilisent une variate, Tombouctou mêlée de Berbères et d’Arabes puis plus récemment In Gall et Agadez faisant suite à la Takadda d’Ibn Battuta. Certains groupements non-urbains ont aussi assimilé linguistiquement un idiome du SonraÏ septentrional comme les Alkaseybaten de l’Oudalan, Gabéro ou les Ineslemen Idaksahak de Ménaka et Igdalen de l’Ighazer. Un Sonraï véhiculaire serait donc à l’origine de ces idiomes, servant probablement de contact entre nomade et sédentaires ayant pour origine le fleuve Niger et fisant la jonction entre les étapes caravanières. Cette hypothèse explique, selon Nicolaï, l’homogénéité de ces idiomes, la diversité ethnique et culturelle de ces populations, ainsi que la double référence lexicale et morphologique de ces iodiomes (Nicolaï 1984).

On a ainsi plusieurs groupes sédentaires parlant Sonraï dans des étapes caravanières importantes pour le sel et les dattes, qui sont les denrées d’échange les plus importantes pour le commerce transsaharien, dont Tabelbala, Araouan, Takadda, In Gall ou encore Agadez. Ainsi, l’hypothèse des esclaves proteurs de ce véhiculaire et proposé par Champault ne semble pas crédible au vu des populations blanches qui acquérirent ce véhiculaire. Ce commerce s’est surtout développé à partir du IVè siècle de notre ère et s’est amplifié avec l’Islam, soulignons également que la fonction maraboutique caractérise non seulement des nomades mais aussi des sédentaires des oasis et on connaît le rapport étroit qui a existé entre les tenants du commerce et la propagation de l'Islam au Soudan, donnant ainsi un lien et un liant aux idiomes du Sonraï septentrional.

Néanmoins, la période des premiers contacts entre Sonraï et Berbère a pu se faire beaucoup plus tôt au nord du Sahara. En effet, c’est à partir de la péjoration climatique vers 2000-1500 avant notre ère que les populations berbères s’installent au Sahara remplaçant peu à peu les populations autochtones, qui dans la zone qui nous intéresse, ont pu mettre en place par pidginisation, un véhiculaire permettant les échanges vers la boucle du Niger. Les premiers groupes berbères qui jouèrent le rôle d’intermédiaire, ont ainsi pu assimiler en partie ce véhiculaire à travers les contcats commerciaux, aussi bien pour les sédentaires de Tabelbala que les nomades commerçants par cabottage. Avec l’avènement du chameau puis de l’islam qui aller réguler et amplifier le commerce transsaharien, ces premiers groupes berbères s’installèrent au sud du Sahara, adoptant un nouvel idiome vernaculaire et étant toujours bilingues Tamasheq. Néanmoins, en marge des berbères de souches et sans doute moins considérés, ils embrassèrent l’islam plus rapidement et devinrent des Ineslemen, très probablement en réponse à l’affirmaton d’une identité culturelle.

En complément, on notera qu’au sud du Sahara et au nord du Sahel, se sont mises en place des populations le plus souvent Ineslemen et avec des parlers spécifiques dont les origines sont souvent confuses, Maures berbères ou Touareg arabisés, depuis le sud mauritanien jusqu’au pied de l’Aïr.

en cours de réécriture

Le Songhay dans l'Ighazer

La plaine de l'Ighazer renferme la Tasawaq des Isawaghen à In Gall et Tegidda n'Tesemt, et la Tagdalt des Igdalen que l'on retrouve, entre autre, autour des villages de Tigerwitt, Teggida n'Adrar, Tirgit jusqu'à Fagoshia au nord de la plaine et également au sud des falaises des Tiguidit dans la Tadarast. Les premiers sont sédentaires et leurs deux villages forment un îlot urbain unique, bien que séparés par 80km. Ils sont les spécialistes des dattes à In Gall et du sel à Tegidda n’Tesemt. Les seconds sont nomades, mais avec une accroche territoriale qui semble définie depuis un millénaire si ce n’est plus ! Leur terroir est à cheval sur les falaises de Tiguidit. Aujourd’hui, Ils préparent des jardins qui leurs permettent de palier les années difficiles de sécheresse. On doit noter également que les parlés nomades du Songhaï se retrouvent exclusivement dans des tribus maraboutiques, c’est à dire plutôt des lettrés qui sont le plus souvent non armés et qui prêchent aujourd’hui l’islam. Cette fonction maraboutique n’est pas absente des populations sédentaires Isawaghen de l’Ighazer, qui jouent un rôle intermédiaire dans les affaires commerciales. A In Gall, aucune transaction sur le bétail et les produits « historiques » comme le sel, le mil et les dattes, ne peut se faire sans un intermédiaire Isawaghen et ce sont le plus souvent les familles d’In Gall qui accueillent et négocient les ventes pour les familles nomades, Peul comme Touareg, notamment lors de la transhumance annuelle de la Cure salée. On doit bien entendu tempérer cela aujourd’hui, la modernité ayant tendance à effacer cet intermédiaire au profit des transactions directes.

Dans l’Azawagh et la plaine de l’Ighazer, où beaucoup de mouvements de population ont eu lieu, le Songhaï était très possiblement une langue véhiculaire, sûrement présente avant les premières migrations berbères. L'Aïr étaient alors occupée par des Gobirawa, dont la langue à cette époque n’est pas connue, mais on penche plutôt pour une proto-langue du groupe tchadique. Ainsi l'Ighazer paraît être à la fois la limite orientale d'un véhiculaire Songhaï, et la limite nord-occidentale d'une influence tchadique, dans un espace temps que l’on peut considérer comme la seconde moitié du premier millénaire de notre ère. La frontière est encore flou, mais elle se précisera au début du millénaire suivant, par l’arrivée des Messufa en Ighazer et les mouvements Gobirawa également vers le sud de l’Ighazer.

Les premiers arrivants berbères connus dans notre plaine sont les Igdalen, qui se disent originaires de Fez et on les désigne localement comme étant des "arabe-touareg". Puis les Iberkoreyan appartenant à la confédérations des Sandal, suivis par d'autres tribus Sandal, tous venus de l'ouest vers le VIIIè et IXè siècle. Les Sandal sont tous originaires de l'Adrar des Ifoghas dont la capitale est Tademakka. Cette cité, plus proche de Tombouctou, prospère bien avant Azelik-Takadda sur la route de l’Égypte. Entre la boucle du Niger et Tademakka, des idiomes Songhaï se sont développés et il est donc assez naturel de penser que le mouvement des berbères Igdalen va de paire avec l’arrivée du Songhaï en Ighazer même si sa présence antérieure n’est pas à exclure. On peut d’ailleurs supputer que la différenciation des parlés nomades peut sans doute se faire à cette époque de la deuxième moitié du premier millénaire de notre ère. Il n’est par ailleurs pas invraisemblable que les Iberogan, imghad des Igdalen, n’est pas poursuivis leur migration en Ighazer, permettant ainsi à chaque isolat de population de développer un parlé propre. On doit donc, selon ce scénario être assuré que les parlés nomades se sont formés autour de la boucle orientale du Niger, au début de la seconde moitié du premier millénaire de notre ère voir avant.

Les populations qui parlent le Songhaï septentrional sont toutes d’origine berbère. Certaines, sinon toutes, sont - d’après quelques traditions orales - probablement issues des Sanhadja du nord-ouest de l’Afrique. Elles sont actuellement insérées dans le même monde économique culturel que les Touareg et sont bilingues Songhaï – Tamasheq, même si pour les populations sédentaires, le Hausa, langue économique, prend le pas sur la Tamasheq. Le processus d’auto-identification par des berbères à une langue non berbère n’est pas connu. Il peut résulter d’un besoin conjoncturel ou d’une nécessité de se démarquer du reste du monde berbérophone pour des raisons politico-stratégico-conflictuelles oubliées, d’une nécessité fonctionnelle de se restructurer dans un cadre économico-politique trans-sahélien aujourd’hui disparu, ou d’un croisement de ces possibles raisons et d’autres encore (Nicolaï 2018).

Observé avec le recul des siècles et en faisant l’hypothèse a priori hautement vraisemblable qu’en vertu de leurs origines ces populations parlaient initialement une (ou des) variété(s) dialectale(s) de berbère comme langue première, tout se passe comme si elles avaient inversé les fonctions des langues dont elles disposaient dans leur répertoire communicationnel (Nicolaï 1985). Bien évidemment, dans l’ignorance des relations que ces groupes Berbère et Songhaï ont pu entretenir entre eux, on ne peut que conjecturer sur les raisons ayant conduit à cette appropriation du Songhaï et au transfert de fonction aujourd’hui constatés (Nicolaï 2018).

La naissance de la Tasawaq

Azelik-Takedda fut la ville la plus orientale des Messufa, berbères venus par l'ouest aux environ du Xè siècle. Ce sont des tribus Sanhadja qui détiennent les voix commerciales entre le Maroc et le Soudan, de Sidjilmassa à Tombouctou dès le VIè siècle, mais leur zone d'influence va s'étendre à l'ouest jusqu'au fleuve Sénégal et à l'est jusqu'au piémont de l'Aïr. Ils sont, sinon les fondateurs, les occupants qui ont mis la main sur le développement des villes de la bande sahélienne de Oualata en Mauritanie, à Tombouctou et Tademakka au Mali, et Takadda au Niger. Ces deux dernières ont été détruites à peu près à la même époque, autour du XVè siècle et de l’apogée de l'empire Songhaï. Toutes ces villes, à l'exception peut être de Oualata, étaient sous l'influence de la boucle du Niger, départ des caravanes reliant le Soudan au Maghreb par Tademakka et en direction de l'Ifriqyia et de la Tripolitaine pat Takadda.

Azelik-Takedda fut la ville la plus orientale des Messufa, berbères venus par l'ouest aux environ du Xè siècle. Ce sont des tribus Sanhadja qui détiennent les voix commerciales entre le Maroc et le Soudan, de Sidjilmassa à Tombouctou dès le VIè siècle, mais leur zone d'influence va s'étendre à l'ouest jusqu'au fleuve Sénégal et à l'est jusqu'au piémont de l'Aïr. Ils sont, sinon les fondateurs, les occupants qui ont mis la main sur le développement des villes de la bande sahélienne de Oualata en Mauritanie, à Tombouctou et Tademakka au Mali, et Takadda au Niger. Ces deux dernières ont été détruites à peu près à la même époque, autour du XVè siècle et de l’apogée de l'empire Songhaï. Toutes ces villes, à l'exception peut être de Oualata, étaient sous l'influence de la boucle du Niger, départ des caravanes reliant le Soudan au Maghreb par Tademakka et en direction de l'Ifriqyia et de la Tripolitaine pat Takadda.

Le développement du commerce transsaharien va sans doute ériger le Songhaï en un véhiculaire important à partir des VIè-VIIIè siècle entre Ifoghas et Aïr. Il est bien entendu remarquable de voir l’adéquation qu’il peut y avoir entre la carte des langues Songhaï septentrionales et celle de la géographie des Messufa au début du deuxième millénaire de notre ère. A partir de ce véhiculaire, on peut supposer que la ville d’Azelik-Takadda développera un idiome vernaculaire qui est possiblement l’ancêtre de la Tasawaq d’In Gall et Agadez. Ce sont les populations originelles de ces villes qui le posséderont, et il faut entendre par là que c’est vraisemblablement un mélange cosmopolite de population qui se sont sédentarisées pour diverses raison, économique, sociologique ou simplement pour asseoir un siège à l’autorité messufite qui restera en grande partie nomade.

A la disparition de Takadda, les populations se sont dispersées, certaines ont pu rester près du nouveau pouvoir central d’Agadez, peut être étaient-elles d’ailleurs présentes dans cette ville antérieurement au vu des noms de quartiers anciens de la ville qui sont d’origine Songhay. D’autres, peut être moins en clin à suivre les nouveaux dirigeants émigrèrent vers la ville d’In Gall, qui elle aussi pouvait sans doute préalablement exister. Le Songhaï véhiculaire ne fut sans doute pas affecté par ces bouleversements de chefferie, car nécessaire dans sa fonction première. Néanmoins vers le XVIIè siècle, avec la fin de l’empire Songhaï, le commerce transsaharien d'Agadez commence à abandonner les relations ouest-est, au profit des relations nord-sud influencée par les pays Hausa, cause vraisemblable de la fin du Songhaï comme véhiculaire en Ighazer et Azawagh, supplanté par la langue du royaume de Sokoto.

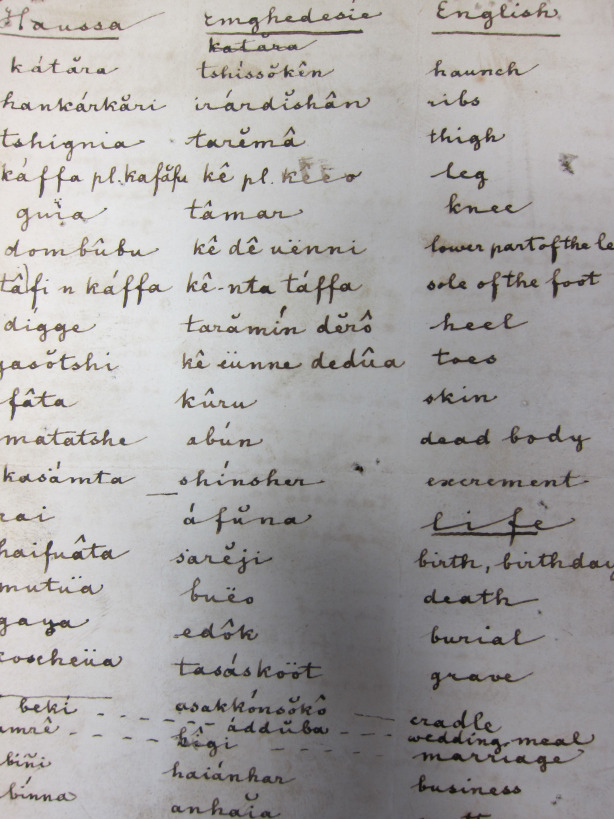

Les Agadasawa, vassaux du Sultan d’Agadez et détenteurs de l'Emghedeshie réussirent à ce que leur langue perdure jusqu'au début du XXè siècle. Barth nous en a ramené quelques traces. La révolte de Kaocen en 1917 due mettre fin à ce vernaculaire, puisque à sa suite la répression française fut féroce envers les proches du Sultan Tegama, traite de la France. Le Hausa devenant à la fois le véhiculaire et un nouveau vernaculaire pour les Agadasawa. In Gall, qui vit le repli des populations chassées de Takadda, Imesdraghen et Inusufan, sera également un communauté cosmopolite composée de 4 groupes originelles dont les traces s’effacent peu à peu au profit d’une unité culturelle dénommée Isawaghen.

Ainsi, du point de vue de l’Ighazer, on peut résumer en proposant que les parlés nomades du Songhaï septentrional ont été véhiculés par des tribus Ineslemen, depuis la boucle du Niger vers l’Aïr, mais potentiellement aussi vers la boucle occidentale du Niger. Ceci a dû se produire dans la seconde moitié du premier millénaire de notre ère. Cela suppose donc que la naissance des parlés nomades a commencé antérieurement à cette période, peut être au cours de la première moitié du premier millénaire, dans la zone entre boucle du Niger et Adrar des Ifoghas. La Tadaksahak est sans doute l’idiome à partir duquel s’est différencié la Tihishit.

Les parlés sédentaires qui prennent leur origine dans un véhiculaire ont pu être véhiculé par l‘économie du commerce transsaharien portée par les Messufa, comme expliqué plus haut pour la Tasawaq et probablement aussi pour le Korandjé de Tabelbala. Cette palmeraie aurait été fondée par les Messufa au début du second millénaire, au temps des nouvelles voies commerciales transsahariennes qui passent plus à l'ouest. Il note une similitude supplémentaire au langage, avec l’exploitation de mines de cuivre aux alentours de Tabelbala, et émet ainsi l’hypothèse d’une importation de travailleurs de Takadda vers Tabelbala (Souag 2020). A laquelle je rajouterai, un échange de savoir-faire phoenicicole en sens inverse puisque les populations d’In Gall possèdent un savoir-faire en matière d’exploitation des dattes unique au Sahel dont on pourrait ici essayer de tracer une hypothèse de sa provenance. Des études linguistiques poussées pourraient peut être argumenter en ce sens.

Références

Bernus E. 1981 – Touaregs nigériens. Unité culturelle et diversité régionale d’un peuple pasteur, ORSTOM, , L’Harmattan, 507 p.

Jean Lt C. 1909 – Les Touareg du Sud-Est : l’Aïr ; leur rôle dans la politique saharienne, Larose Editions, 361 p.

Lacroix P. 1980 – Emghedesie : Songhay language of Agades, Itinérances, 1, p. 11‑19.

Mattingly D., Gatto M.C., Ray N., Sterry M. 2019 – Burials, migration and identity in the ancient Sahara and beyond, Trans-Saharan archaeology: Volume 2, Cambridge University press.

Nicolaï R. 2014 – Les dynamiques évolutives du songhay mises en perspective : étape de synthèse, FSH UK, p. 110‑124.

Nicolaï R. 2018 – « Songhay: une langue africaine en contact étroit avec le berbère » in « Encyclopédie berbère », volume. 42, p. 7516‑7529.

Rueck M.J., Christiansen N. 1999 – Northern Songhay Languages in Mali and Niger, SIL International, p. 35.

Souag L. 2012 – The subclassification of Songhay and its historical implications, Journal of African Languages and Linguistics, 33 (2), p. 181‑213.

Souag L. 2020 – Explaining Korandjé: Language contact, plantations, and the trans-Saharan trade, Journal of Pidgin and Creole Languages, 30 (2), p. 189‑224.

Souag L. 2021 – How a West African language becomes North African, and vice versa, Linguistic Typology, 26 (2), p. 283.