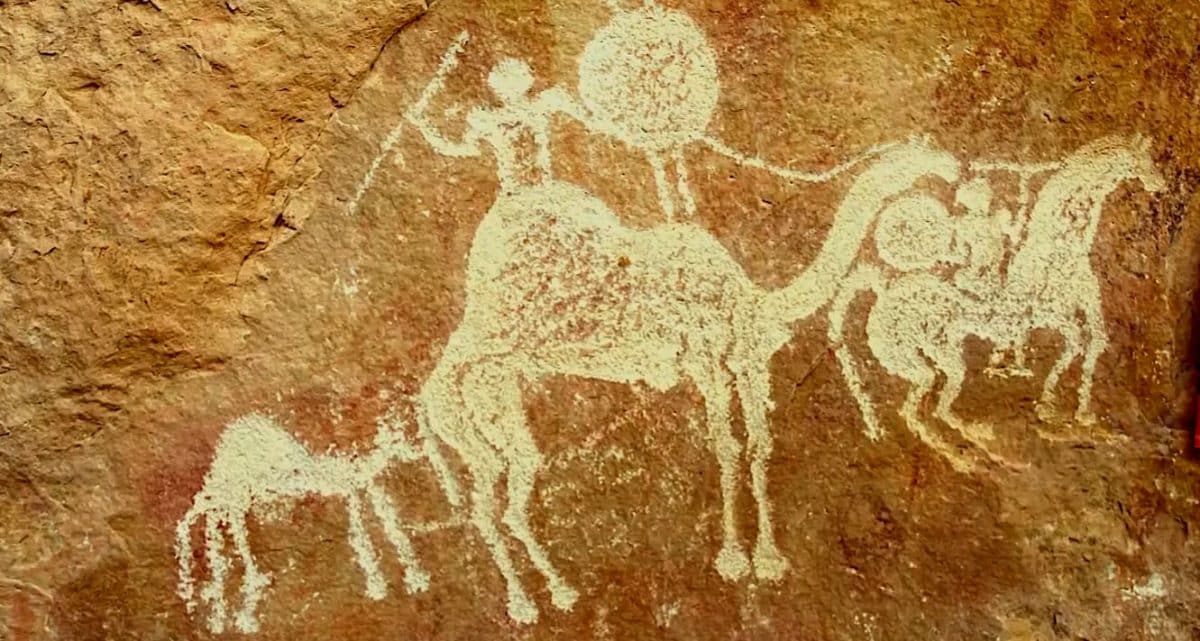

La phase finale de l’art rupestre au sud du Sahara est dénommée « cameline », et se distingue par des gravures et peintures qui sont situées près de puits et le plus souvent sur des parois bien en vues. Les personnages, de dimensions importantes, sont traités sur un plan frontal et vêtus d’un habillement nouveau dans l’art rupestre saharien, fait d’habits amples et bien couvrants. Ils sont aussi souvent armés de plusieurs javelots, montent des chevaux et dromadaires à silhouette levrettée et s‘adonnent à la chasse à courre aux autruches, antilopes et girafes (Dupuy 1993).

Ces images renvoient des activités qui étaient encore récemment réservées à des nobles Touareg, incitant à y voir la représentation d’une aristocratie dans ses activités de noblesse, chasse à courre, monte animale et puissance guerrière d’honneur ou de conquête à travers les javelots. A côté de ces images, des inscriptions alphabétiques très similaires aux caractères Tifinagh sont bien présentes et commencent, comme aujourd’hui, par la mention |: = nak = moi, que l’on retrouve aussi souvent dans les poèmes Touareg.

Ces images renvoient des activités qui étaient encore récemment réservées à des nobles Touareg, incitant à y voir la représentation d’une aristocratie dans ses activités de noblesse, chasse à courre, monte animale et puissance guerrière d’honneur ou de conquête à travers les javelots. A côté de ces images, des inscriptions alphabétiques très similaires aux caractères Tifinagh sont bien présentes et commencent, comme aujourd’hui, par la mention |: = nak = moi, que l’on retrouve aussi souvent dans les poèmes Touareg.

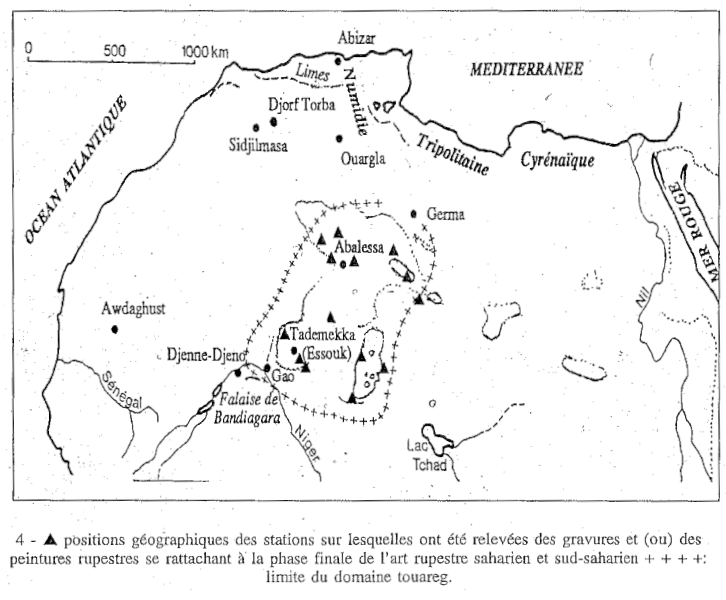

L’ensemble des ces stations « cameline » recouvrent quasi parfaitement le domaine actuel des Touareg et il ne fait guère de doute qu’il en sont les auteurs. Pas plus qu’il ne fait de doute que les traditions de la chasse à courre, de la monte des chevaux et dromadaires, le port de javelots et les inscriptions Tifinagh ont une origine nord africaine (Dupuy 1993).

La mise en en place de cette aristocratie berbère au sud du Sahara, peut être datée autour du Vè siècle de notre ère, notamment par des indices trouvés dans le tombeau de la Reine Tin Hinan, qui seraient antérieurs au IVè siècle et qui montrent ainsi des relations culturelles entre le Maghreb et le Sahara central. Par ailleurs, les auteurs anciens font état à cette période, d’une effervescence des nomades chameliers sur la frange méridionale du limes romains érigés vers les IIè et IIIè siècle de notre ère. Cette effervescence est faite de raides rapides sur le limes et de replis tout aussi rapides sur les montagnes protectrices du Sahara central, voyage favorisé par la sobriété du dromadaire. Mais ce dernier ne s’acclimate pas des reg de l’Ahaggar et dès cet époque, il est vraisemblable que ces dromadaires allaient déjà en cure de jouvence de l’autre côté des montagnes, au sud du Sahara vers des pâturages disponibles, comme ceux de Schouwia Thebaica en Tamesna.

Leur prestance guerrière fut, au sud du Sahara, mise à l’œuvre pour s’accaparer ces ressources et la rencontre d’avec les artisans soudanais fut sans doute aussi mise à profit pour s’outiller, forgerons, potiers et autres étant déjà présents au sud du Sahara comme à Maranda.

Cette tradition de l’art rupestre se poursuivra jusque vers le XIè siècle, période charnière dans les pouvoirs locaux au sud du Sahara, qui voit se mettre en place le mouvement Almoravide et arriver autour de la boucle du Niger et jusque vers les piémonts de l’Aïr de nouveaux berbères, beaucoup plus islamisés, qui mirent très certainement fin à cette tradition hérétique. D’autres également arrivent par le nord, comme les tribus Ifuraces encore présentent en Tunisie au VIè siècle et qui donnèrent leur nom à l’Adrar malien, sans doute vers le XIè siècle puisque dans le siècle précédent, ils ne sont pas mentionnés par Ibn Hawqal parmi les 26 tribus blanches du roi de Tademakka. Ces berbères plus islamisés, sont peut être à l’origine de la tradition du héro mythique des Touareg, qui aurait dessiné ces gravures avec son sexe, démodant définitivement cet art.

Cette tradition de l’art rupestre se poursuivra jusque vers le XIè siècle, période charnière dans les pouvoirs locaux au sud du Sahara, qui voit se mettre en place le mouvement Almoravide et arriver autour de la boucle du Niger et jusque vers les piémonts de l’Aïr de nouveaux berbères, beaucoup plus islamisés, qui mirent très certainement fin à cette tradition hérétique. D’autres également arrivent par le nord, comme les tribus Ifuraces encore présentent en Tunisie au VIè siècle et qui donnèrent leur nom à l’Adrar malien, sans doute vers le XIè siècle puisque dans le siècle précédent, ils ne sont pas mentionnés par Ibn Hawqal parmi les 26 tribus blanches du roi de Tademakka. Ces berbères plus islamisés, sont peut être à l’origine de la tradition du héro mythique des Touareg, qui aurait dessiné ces gravures avec son sexe, démodant définitivement cet art.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer le besoin de certains populations à émigrer vers le Soudan. Aussi bien temporellement que spatialement, ces facteurs ont pu et dû s’exprimer avec un poids différents :

- le besoin écologique comme évoqué plus haut avec le dromadaire, qui ne peut se satisfaire de la rocaille des montagnes du Sahara central pour sa pâture,

- un besoin d’émancipation envers des tribus hégémoniques qui cherchent l’accaparement des ressources et la domination culturelle, comme les romains puis les arabes,

- un besoin de conquête nécessaire pour faire perdurer un style de vie nomade ou nourrir un modèle économique d’échange.

A travers l’Ahaggar

S’il existe peu d’artefacts archéologiques de l’arrivée des Touareg en Ighazer, il y en a beaucoup plus du côté de la boucle du fleuve Niger, tout comme les traditions orales qui jouent un rôle important dans l’historiographie, notamment autour de la naissance du peuple Songhay.

Les indices concordent aujourd’hui pour faire de la voie sahariennes Jarma-Abalessa-Gao, un axe de diffusion culturel et d’échange dès l’antiquité (Mattingly et al. 2017). L’avancée de l’islam au VIIè siècle a pu amplifier les mouvements vers le sud, mais de toute manière de façon très distendue dans le temps comme dans l’espace. Et les berbères non pas attendus l’islam pour traverser, puisque l’une des figures mythiques des Touareg, la Reine Tin Hinan dont le tombeau est daté du IVè siècle au sud de l’Ahaggar, en provenance du Tafilalet (UNESCO 1980), alimente l’Ahaggar par un flux venu cette fois-ci du Maroc. Arrivée dans l’Ahaggar, la Reine découvrira un peuple d’ignorants qui vivait de la chasse au mouflon et de la cueillette des graminées sauvages. Ces autochtones ne connaissaient pas le chameau, parlaient un tamasheq archaïque et s’appelaient les Isabaten/Isebeten. Les figures légendaires féminines matérialisent le plus souvent une superposition de faits qui ont traversé le temps, consolidant l’origine commune d’un groupe (Badi 1994). Cela permet néanmoins de concrétiser l’appropriation d‘un espace par un groupe dominant sur un autre plus ancien, l’assimilant ou le repoussant. De même la mention sur le parlé touareg des Isabaten dénote déjà une influence importante de la culture berbère naissante et témoigne peut être d’une évolution in situ de populations soudanaises assimilées par une nouvelle culture. On notera enfin que cette influence, viens du nord-ouest pour Tin Hinan et on peut suggérer donc que le parlé Touareg grossier des Isabaten est plus influencé par celui des Garamantes car peu compris par les nouveaux arrivants.

Comme Camps le note, on est tenté de voir dans les Isabaten des populations berbères préislamiques, très proches des Garamantes. Leur nom même pourrait provenir d’un peuple de Cyrénaïque qui portait le nom d'Asbytes. Ces Libyens passaient pour d'excellents conducteurs de char. Nous verrions volontiers dans ces Isabaten les descendants des Equidien, auteurs des gravures et des peintures de style cabalin et des plus anciens Tifinagh (Camps 1987).

A cette époque donc, on peut supposer que nombre de groupes berbères rencontrent les artisans soudanais, métallurgistes et autres qui purent devenir les Inaden de l’aristocratie berbères qui se met en place au sud du Sahara. D’autres faits matérialisent la rencontre avec la boucle du Niger, comme à Gao ancien une architecture de type saharien ancienne qui présente certaines similitudes avec le bâtiment 1 de l'ancienne Jarma, probablement entre les Ier et IVè siècle de notre ère (Cissé 2017). Plus au sud, les sépultures de Kissi contenaient des perles de cornaline d'apparence similaire à celles produites dans la région de Jarma établissant des liens entre les deux régions (Mattingly et Cole 2017).

La naissance du Songhay

Bokar Cissé, lors d’un des colloques de la SCOA en 1977, nous en donne une tradition qui fait descendre les Songhay de l’Aïr et de la ville de San ou Song en particulier, qui serait à l’origine du nom Songhoi, ceux de Song. Ils ont ensuite créer leur premier royaume, Katouka, avec Goungia comme capitale et qui englobait le Zanfara et le Katsina, puis chassé par la reine Hausa et son Sarky Abuyasid, ils émigrèrent vers le Kebbi et la boucle du Niger. Les songhay sont aussi issus des Sorko pêcheur et des Wangari guerriers venus du Yemen (SCOA 1977). Tout ces éléments tendent a nous indiquer qu’il y a sans doute une certaine ascendance orientale dans l’origine des Songhay. Seuls des travaux fins de recherches des traditions orales ethno-référencées pourront nous aider à démêler l’affaire.

Pour d’autres, les proto-songhay sont des négro-africains qui se seraient développés à partir du Dendi, un peuple pluri-ethnique avec divers substrats issus de la sous-région, des éléments voltaïques agriculteurs, des Dô pêcheurs, plus tard des Sorko et des Gaw chasseurs et enfin des migrants mandingues de l'ouest (Dramani-Issifou 1993). S’il est toujours délicat de réunir autant de factions ensembles, on appointe généralement plus facilement sur le besoin d‘avoir un parlé commun permettant les échanges entre chasseurs, agriculteurs ou encore pêcheurs.

La classification du langage Songhay reste problématique. L’expansion du Songhay à partir du Dendi, le long du fleuve Niger, avec par exemple les Sorko en vecteur d'un proto-songhay véhiculaire (Hunwick 1966), marque bien le fait que le Songhay s’est développé autour du fleuve Niger, entre les cultures soudanaises et sahariennes différentes et duquel a pu émerger un Songhay véhiculaire. Les Sorko se seraient installés à Gao vers la fin du VIIè siècle en provenance de Kukyia (Insoll 1997).

Pour Boubou Hama, avant même la période islamique les Touareg ont atteint la boucle du Niger, sans doute dès le IVè siècle (Hama 1967). Ce serait même des Touareg de la grande famille des Lamta qui seraient venus Sahara central à partir du VIIè siècle. Comme dans beaucoup de traditions soudanaises d’origine, on retrouve la venue d’un groupe berbère, blancs ou déjà métissé, qui va amener l’organisation hiérarchique à des populations le plus souvent peu organisée, si ce n’est à travers leur fonction de production, chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, etc. Si l’on peut discourir longtemps sur les moteurs de ces rencontres et constructions culturelles qui donneront naissance à des peuplades, somme toute assez atypique entre Soudan et Sahara, on peut convenir pour l’heure qu’il est compliqué de démêler les origines, récits et autres interprétations dont certains sont passées dans la tradition. Seules des travaux multidisciplinaires et poussés pourront démêler un jour la construction de ces peuplades.

Les Lamta ou Ilemteyen est un terme générique qui désigne les Touareg pour les locuteurs du Zenatia dans les oasis du Gourara, du Tidikelt et du Touat. Ce nom de Ilemteyen n'est plus donné par les Touareg eux-mêmes qu’à une seule tribu d’environ cent familles habitant toute le ksar de El-Barket, à quelques heures de Rhat (Cortier 1908). Quoiqu’il en soit, les Ilemteyen on pu être les premiers intermédiaires entre le Touat et Gao, qui dès le VIIIè-IXè siècle est en relation avec la principauté ibadite de Tahert (Hamani 2008).

A ce stade on peut donc supposer que presque dès le premier siècle de notre ère, et tout au plus dès la fin de la période antique, des berbères sont en contact avec les populations autour de la boucle du fleuve Niger. Les besoins de l’échange nécessiteront très probablement l’émergence d’un langage plutôt simple comme un véhiculaire songhay pour communiquer. Les langues du songhay septentrional, ont pu ainsi émerger parmi des populations berbérophones intermédiaires entre les autochtones et les suzerains Touareg que peuvent représenter les Lamta. Les processus d’évolution de ces mécanismes restent entièrement à décrire et notamment comment des populations berbérophones ont acquis un bilinguisme important d’avec une langue véhiculaire vernacularisée ?

La rencontre entre les berbères et les Songhay donnera naissance à la dynastie des Dia avec comme première capitale Kukiya vers le VIIè siècle. Cette dynastie se délocalisera à Gao vers le Xè siècle et perdurera jusqu’à la dynastie des Sonni au XVè siècle, ce qui en fait à coup sûr la dynastie à la plus grande longévité d’Afrique de l’ouest.

Et en Ighazer

On peut noter deux indices de relations entre l’Aïr-Ighazer et les montagnes du Sahara central. Au IVè siècle, le neveu de la reine Tin Hinan, Assou, part vers le sud et fonde Assodei/Assodé, qui signifierait le puits d’Assou, au pays des Songhay et des Gobirawa (Hama 1967 ; Rabie 2009). La chronologie n’est néanmoins pas établie et on peut sans doute voir ce fait plus tardif, mais il suggère tout de même l’influence d’un groupe ahaggarien sur cette ville et sa montagne peut alors songhayphone.

La découverte d’une sépulture islamique datant d’entre les VIIè et IXè siècle au sortir de la vallée de Mammanet, entre Aïr et Ighazer, nous apporte un autre témoignage de l’avancée des berbères et surtout de l’islam au nord de l’Ighazer (Paris et al. 1986). Ce n’est pas tant une avancée qu’une nécessité pour les éleveurs du sud de l’Ahaggar en particulier, qui connaissent la ressource fourragère de la Tamesna et donc celle de l’Ighazer en saison pluvieuse.

En suivant Boubou Hama et d’autres et sans entrer trop dans les détails, la période pré-islamique voit l’Ayar sous une influence occidentale songhayphone dont la base est la boucle orientale du Niger, sous une influence hausaphones en provenance du sud, ainsi qu’une influence Kanuriphone en provenance du bassin du lac Tchad et du Kawar en particulier, sans oublier des infiltrations de plus en plus nombreuses de berbérophones par le nord. L’Ayar se trouve ainsi être une zone de confluence de toutes ces influences qui, selon les périodes, auront la primauté presque chacune à tour de rôle. Les peuplements vont ainsi évoluer au grès des métissages qui se produisent ou pas entre toutes ces populations pour donner des peuples à doubles origines blanche et noire (Hama 1967), et d’autres restés endogames. Le Sahara fut peuplé de soudanais, Songhay, Gobirawa, Tchinga et Zaghawa qui sont tous des métis avec des berbères, émigrant vers le Sahel puis le Soudan où les autochtones seront encadrés par ces peuples qui amènent l’organisation des États méditerranéens au sud du Sahara (Hama 1967). Mais cette généralité largement partagée au siècle dernier, semble bien à tempérer en donnant plus de place aux dimensions des populations autochtones, comme le suggère Malam Issoufou (Malam Issoufou 2018).

Un autre indice pourra nous aider dans le décryptage de l’avancée ds Touareg en Ighazer sont les gravures rupestres et notamment les porteurs de javelots et les tifinagh qui parsèment la roche surtout en Aïr.

Références

Badi D. 1994 – Tin-Hinan : un modèle structural de la société touarègue, Etudes et documents berbères, 12, p. 199‑205.

Bernus E. 1966 – Les Touareg du Sahel nigérien, Les Cahiers d’Outre-Mer, 19 (73), p. 5‑34.

Camps G. 1987 – Les Berbères : mémoires et identité, Actes Sud, 350 p.

Cissé M. 2017 – The trans-saharan trade connection with Gao during the first millenium AD, in Trade in the Ancient Sahara and beyong - Mattingly, Cambridge University Press, p. 101‑130.

Cortier M. (1879-1914) A. du texte 1908 – D’une rive à l’autre du Sahara, Larose, 416 p.

Dramani-Issifou Z. 1993 – Les Songhay : dimension historique, in Vallées du Niger, p. 151‑161.

Dupuy C. 1993 – Une contribution à l’histoire ancienne des Touaregs, Mediterrâneo, (3), p. 11‑29.

Hama B. 1967 – Histoire du Gobir et de Sokoto, Présence Africaine, 172 p.

Hama B. 1967 – Recherches sur l’histoire des Touareg sahariens et soudanais, Présence Africaine, 556 p.

Hamani D. 2008 – L’Islam au Soudan central - Histoire de l’Islam au Niger du VIIe au XIXe siècle, Etudes africaines, Harmattan, 338 p.

Hunwick J.O. 1966 – Songhay : an interpretative essay.

Insoll T. 1997 – Iron age Gao : An archeological contribution, The Journal of African History, 38 (1), p. 1‑30.

Malam Issoufou D. 2018 – Le Gobir, un État à la recherche permanente d’un territoire (1515-1860), , Niamey, Niamey, Université Abdou Moumouni, inédit, 401 p.

Mattingly D., Cole F. 2017 – Visible and invisible commodities of trade; The significiance of organic mateials in Saharan trade, in Trade in the Ancient Sahara and beyong - Mattingly, Cambridge University Press, p. 211‑230.

Mattingly D. et al. 2017 – Trade in the Ancient Sahara and Beyond, Cambridge University Press, 449 p.

Paris F., Roset J.-P., Saliège J.-F. 1986 – Une sépulture musulmane ancienne dans l’Aïr septentrional, Compte Rendu de l’Académie des sciences, t. 303, Série III, no 12.

SCOA 1977 – Deuxième colloque international de Bamako 16 février - 22 février 1976, histoire et tradition orale, Bamako, Fondation SCOA, 327 p.

UNESCO 1980 – Histoire générale de l’Afrique, II: Afrique ancienne, UNESCO, 925 p.

Rabie B. 2009 – Tin Hinan, Tin Hinan films.