Dans cet article, je m’intéresse aux Gobirawa qui, à une époque, ont passé par l’Ayar1. Il serait vain de croire que cette communauté n’ait qu’une seule origine. Comme beaucoup de confédérations Berbère, Touareg ou même Hausa, les Gobirawa que l’on connaît aujourd’hui en tant que peuple du Hausa Bakwaï (les sept États Hausa légitimes), sont le résultat de migrations qui viennent des quatre points cardinaux et qui englobent aussi des autochtones. La diversité des traditions orales ou des écrits, des cousinages ou des us, ne reflètent en fait que les alliances qui se sont faites et défaites, de grès ou de forces, tout au long de leur histoire, par métissage ou assimilation successifs entre populations désireuses ou obligés de s’unir pour poursuivre leur histoire. Comprendre ces diversités n’est pas chose aisée.

Yvelines Poncet dans sa carte ethno-démographiques du Niger, nous dit que « les Gobirawa, à propos desquels les traditions sont variées : venus de l'Aïr, où ils étaient peut-être des berbères métissés, et dont ils ont été chassés, ont fondé le royaume du Gobir au Xlè siècle. Ou bien, ils viennent du Bornou, ou même de l'ouest » (Poncet 1973). En fait, ces traditions pourraient bien être toutes vraies. Si les traditions d’origine peuvent apparaître farfelues au départ ou être des reconstructions a posteriori, il n’en demeure pas moins que l’on peut y retrouver des éléments structurants qui alimentent le récit des origines Gobirawa.

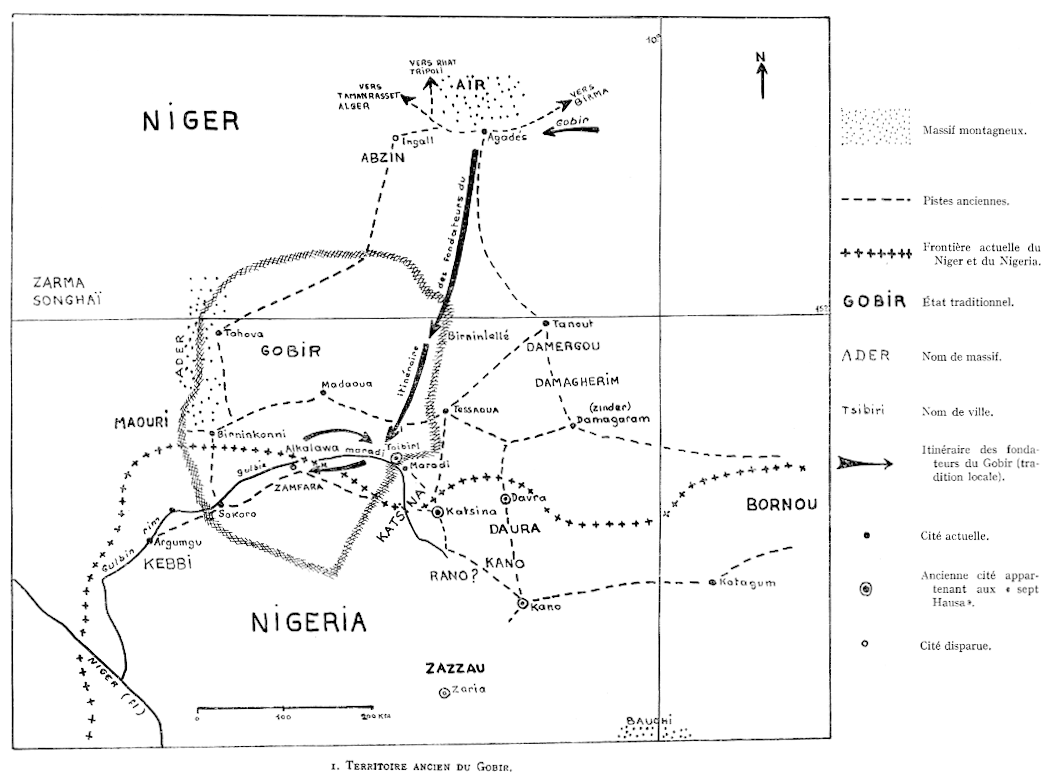

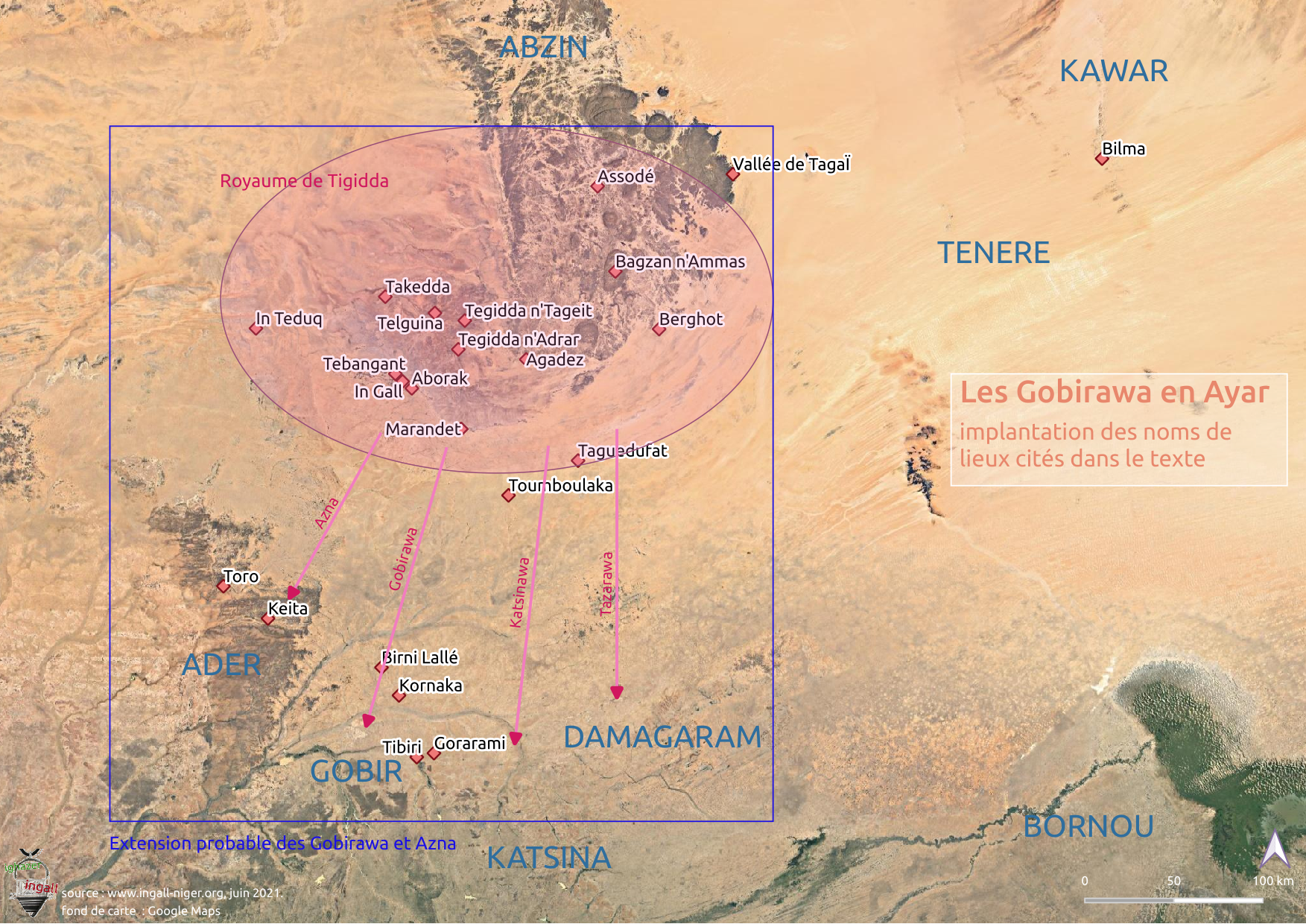

Tout au long de son histoire, le territoire du Gobir n’a cessé d’évoluer, et il peut être vain là aussi d’essayer de le définir sans tenir compte des périodes historiques. Des origines, qu’il conviendra de préciser, jusque vers la fin ou le début du XVIè siècle, le Gobir était plutôt centré sur l’Ayar puis sur l’Ighazer. Dans cette région, il créa des centres politiques sur le mont Bagzan, à Agadez et à Maranda plus au sud. C’est à la charnière du XVIè siècle que les Gobirawa émigrent vers le sud. A partir du XVIè siècle, le Gobir occupa le Gobir Tudu et installa sa capitale à Birnin Lalle, à Birnin Magale et à Gwararrame. A la fin du XVIIIè siècle, il s’installa dans le bassin de Rima avec Alkalawa comme capitale. Enfin, à partir du XIXè siècle, il délocalisa sa capitale sur plusieurs sites avant de s’installer définitivement à Tsibiri vers 1837 et à Sabon Birni vers 1860 (Malam Issoufou 2018).

Le Gobir abritait et abrite encore des communautés ethnolinguistiques diverses à dominance Hausa qui constituaient l’essentiel de sa population. Hormis les Hausa, il y avait d’autres groupes comme les Peuls et les Touareg qui sont, d’ailleurs, représentés à la cour royale du Gobir par, respectivement, le Sarkin Fulani (chef de la communauté des Peul) et le Sarkin Azbin (chef de la communauté des Touareg). Ces traits de caractère singularisent le Gobir. Il s’agit donc d’un État guerrier qui a pu conquérir le territoire dont il avait besoin pour assurer sa survie (Malam Issoufou 2018).

Étymologie

Actuellement, aucune étymologie pour Gobir n’est satisfaisante. Plusieurs sources tentent de l’expliquer, la première à en faire cas est la tradition orale qui indique que Gobir viendrait du nom de la capitale du royaume du Gobir, Gubur, entre Arabie et Égypte. Ce pourrait être également le nom d’un des rois que l’on retrouve dans certaines listes dynastiques. Cette énigme étymologique se retrouve encore cachée dans l’histoire du Gobir (Malam Issoufou 2018), et elle peut contribuer à alimenter une origine distante du Kasar Hausa.

La racine arabe "gbr" peut signifier : "poussière" ou "terre sèche", c'est la signification la plus courante de cette racine ; "infidèle" ou "polythéiste", dans un contexte religieux ; "tyrannique" ou "puissant" dans un registre sociologique. Ces trois étymologies arabes peuvent trouver sans difficulté un sens historique pour l’histoire des Gobirawa. Le premier pourrait rappeler leur terre d’origine, saharienne, le second les maintient dans le paganisme et le dernier rappelle leur esprit guerrier. En arabe toujours, le terme "gubur" signifie "tombes" ou "sépultures". Il est utilisé pour désigner les emplacements où les défunts sont enterrés, tels que les cimetières ou les sites funéraires. Le mot "gubur" est dérivé de la racine arabe "q-b-r" qui est liée au concept de l'enterrement et de la tombe dans la culture arabe. Une étymologie arabe renvoi donc préférentiellement à la vallée du Nil, entre Nubie et Égypte.

Au Niger, on peut retenir également le nom de lieu "Gobero" qui tire son origine du Hausa. "Gobero" signifiant généralement "endroit des sables", et fait donc référence aux sables ou aux dunes, qui peut être un emprunt à la racine arabe "gbr" signifiant "terre sèche". C’est une localité effectivement dans les sables du Ténéré et qui possède l’une des plus grande et ancienne nécropole néolithique du Sahara, pouvant donner un argument pour l’origine saharienne des Gobirawa.

Les différentes origines

Deux éléments légendaires caractérisent encore aujourd’hui les Gobirawa. La duplicité des Gobirawa qui est rappelée dans la tradition orale par la bataille de Badr qui a vu le roi du Gobir positionner des troupes au côté du prophète, mais aussi aux côtés de son ennemi pour être certain que quelque soit le vainqueur lui serait à ses côtés. Le prophète vainqueur découvrit la supercherie et promis aux Gobirawa qu’ils seraient pour l’éternité tiraillés entre deux choix. Si les connaissances actuelles nous font réfuter le fait historique, il n’en demeure pas moins que l’on peut déceler une certaine réalité de cette duplicité dans l’histoire des Gobirawa.

Le second caractère est l’esprit guerrier des Gobirawa, qui n’est pas seulement reconnu d’eux, mais aussi des peuplades qui l’environnent. On peut, là aussi, retrouver dans certaines légendes les nombreuses batailles aux côtés du prophète qui renforcent cet esprit guerrier. Il semble s’estomper durant la période en Ayar et on le retrouve lorsque le Gobir se forme dans le Kasar Hausa, étant l’un des seuls véritables remparts aux razzias Touareg.

Malam Issoufou nous proposent quatre thèses qui organisent les traditions orales et écrites (Malam Issoufou 2018). Comme évoqué plus haut, notre propos n’est pas de faire un choix entre ces thèses, mais bien d’en expliciter l’unicité :

- l’origine hamitique s’appuie sur les légendes des origines des Hausa eux-mêmes qui réclament une origine égyptienne ou asiatique, berceau de l’islam ;

- l’origine tchadique soutient, quant à elle, l’arrivée des Hausa dans le Kasar Hausa à partir de l’Est. Il s’agit des rivages du lac Tchad et de la légende de Bayajida en particulier. Un mouvement vers l’Ouest a conduit les Hausa dans la région de Hadeja (nord de Kano) puis à Daura et enfin dans la zone de Sokoto ;

- l’origine locale, les Hausa seraient issus du Kasar Hausa même s’appuyant sur les population autochtones comme les Azna Ramu de l’Ader qui vivaient dans les cavernes, mais qui ne sont intégrées ni aux Hausa Bakwaï ni aux Banza Hausa ;

- l’origine saharienne affirme que ces populations avaient vécu dans cet espace qui était autrefois humide et offrait donc toutes les possibilités aux hommes pour y vivre. C’est avec son assèchement, il y a quelques milliers d’années, que la majorité de cette population a fuit ce désert pour se regrouper autour des grands foyers de peuplements identifiés. Les Adarawa, les Katsinawa ou encore les Kurfayawa, ont quitté le Sahara par petits groupes pour occuper leurs habitats actuels en transitant par l’Ayar.

Chronologiquement, l’origine saharienne nous ramène au temps du Sahara vert, a minima 2000 ans avant notre ère, période vers laquelle le climat évolue vers son état actuel. Certaines populations ont pu effectivement se réfugier dans les montagne de l’Ayar ou autour de la plaine de l’Ighazer humide encore vers 1500 avant notre ère. La thèse hamitique nous ramène au début de l’islam et même avant lorsque sont reprises des références chrétiennes et judaïques qui parsèment certains témoignages. Enfin, la thèse tchadique probablement en rapport à l’émergence du Kanem-Bornou et donc de son influence grandissante sur le Kasar Hausa dans la seconde moitié du premier millénaire. La référence à Bagdad, origine de Bayajida, étant un indice qui renvoie à l’époque des abbassides (VIIIè-XIIIè). Ainsi, se dessine un Gobir qui reçoit différents apports dans l’espace et dans le temps dont on proposera une chronologie.

La légende islamisée

Les Gobirawa seraient originaires de Gubur/Gubr au Yémen, plus précisément au nord-est de La Mecque. La veille de la bataille de Badr menée par le prophète Mohamed, le roi de Gubr, Bana Turmi, afin d’être certain de compter parmi les vainqueurs, engagea une partie de son armée avec le prophète et une autre avec son adversaire Haibura roi de Kishra. A la fin de la bataille gagnée par le prophète, s’apercevant de la supercherie, il déclara que les Gobirawa souffriraient sans cesse de division. A cette suite, le roi du Gubr, confus, émigra avec son peuple jusqu’à Bilma où il décéda. Bashira, son fils, lui succéda suivi par son petit-fils Dala qui atteint l’Abzin2, d'où, repoussé par les Abzinawa, il alla à Surukal (Monts Bagzan ?) puis à Birnin Lallé (Gado 1984).

Cette tradition donne une origine très clairement islamique, dont par ailleurs, certains rois avant Bana Turmi seraient même des fils du Sultan de Misra capitale de l’Égypte. Ce sont donc probablement des arabes ou des bédouins, origines blanches que l’on retrouvera dans diverses traditions. La bataille de Badr eu lieu en 624 de notre ère et l’exil des Gubr qui s’ensuivit placerait leur arrivée vers Bilma dans les années suivantes. Ce ne sera que son petit-fils qui atteindra l’Abzin très certainement avant la fin du VIIè siècle. Toutefois, Urvoy nous précise que c’est plutôt son 28è successeur qui passa en Aïr qu’il conquit et se construisit ainsi un petit État (Urvoy 1936). Cette précision est d’importance puisque cela placerai la venue des Gobirawa en Aïr vers la fin du premier millénaire, ce qui n’est pas non plus aberrant.

Séré de Rivières reprend cette tradition et ajoute que la tribu de race blanche conduite par Bana Tourmi se croisent avec les Hausa autochtones pour donner les Gobirawa (Séré de Rivières 1965). Autres légendes des plus imprécises, les Gobirawa seraient venus de Goubom près de Médine, à la suite d’une migration de 1100 ans, passant par la Lybie, la Tunisie puis 250 au Bornou, 80 à Kornaka puis Lallé, 150 ans à Chamonkal (?) puis retour Lallé 300 ans (Abadie 1927 ; Séré de Rivières 1965).

Si l’on suit ces traditions, à l‘exception de la migration de 1100 que l’on retrouve dans plusieurs légendes d’origines en Afrique, comme celle des Zarma (Hama 1967), les Gobirawa arrivèrent au Kawar vers le VIIè et en Aïr dans les siècles suivants. Ce seraient plutôt alors des bédouins ou arabes qui se métissèrent avec les populations autochtones. Ce métissage direct semble plutôt difficile à admettre compte tenu qu’aujourd’hui encore, les arabes ne se métissent guère qu’avec des berbères et somme toute assez peu souvent. Mais nous savons que dès le début de notre ère, les Garamante sont en lien avec le Kawar et que les métissages sont dès lors possibles. Par ailleurs, la bataille de Badr, qui opposa le Prophète à une caravane Mecquoise, est décrite dans le Coran et ne semble pas renfermer d’éléments pouvant accréditer cette origine géographique, qui rattache l’origine d’un groupe à la naissance de l’islam, légende des plus courantes en Afrique de l’ouest.

Malam Dan Akali Dan Bagwari que Boubou Hama a pu interroger en 1965 à Tsibiri, affirme que les Gobirawa sont originaires de Bagdad, Kudus (Jérusalem), Gubar, Karbala, Égypte, Surukal situé à l’Ouest de la mer Rouge, Tunas, Bilma et Abzin (Hama 1967). En Asie, cette expansion s’est déroulée à travers des guerres de conquête qui sont, d’ailleurs relatées dans le coran et les Hadiths. C’est un élément qui reprend le caractère guerrier des Gobirawa. La référence à Bagdad est un indice qui renvoie à l’époque des abbassides (750-1258), ce qui correspond bien à la chronologie évoquée dans cette tradition islamisée.

Ces traditions d’origines islamiques sont très certainement en partie des constructions a posteriori de l’origine du groupe. Pour certains, l’idéologie qui fait venir les ancêtres des dynasties Hausa de l’Asie n’est que pure imagination liée à l’islamisation de cette classe dirigeante voulant donner une certaine origine « noble » et une légitimité à son pouvoir (Malam Issoufou 2018). Ces traditions furent même employées par les colonisateurs pour consolider également l’infériorité des populations soudanaises, base d’une partie de la légitimité à coloniser. On constate néanmoins que la chronologie que l’on peut retenir de cette tradition et de ses variantes n’est en rien aberrante. Sa limite basse correspond aux débuts de l’expansion islamiques et sa limite haute à la période des Fatimides, deux événements majeurs qui entraînèrent à coup sûr des mouvements de population peut être juste qu’en Aïr.

Pour les développements suivants, nous en retiendrons néanmoins quatre éléments, Bana Turmi, la passage par Bilma, l’indécision politique du roi des Gubr et l’atteinte de l’Aïr par le Gubr en deux temps, une première fois repoussés puis une seconde fois réussie.

L’origine Stambouliote

Une autre origine des Gobirawa les lient aux Coptes égyptiens rapportée par Muhammed Bello qui donne aux Gobirawa une origine noble, ce seraient un reste de Kyptes/Coptes qui auraient émigrés d’Égypte au Maghreb (Abadie 1927 ; Urvoy 1936 ; Moumouni 2008). Boubou Hama d’ajouter qu’ils seraient des descendants métissés des berbères Gober qui vécurent au Sahara particulièrement en Libye (Hama 1967). Par ailleurs, les chefs du Gobir portent sous l’œil une marque, « l'empreinte du poulet » que l'on retrouve aussi chez les Coptes au niveau de la lèvre, les chefs Gobirawa étant dénommés Kiptawa, en référence à cette marque, dont la racine serait Koptes (Hama 1967).

Une variante nous indique que les Gobirawa auraient pour aïeule Tawa, une fille du sultan d’Istanbul dont les ancêtres se trouveraient en Égypte. Le sultan d’Istanbul aurait recruté parmi eux, des mercenaires dont une expédition les aurait amenés dans l’Ayar ainsi que les gibtawa. De l’Égypte, ils gardèrent le souvenir des Israélites, des gens de Moïse, de Moussa le prophète à côté duquel ils auraient vécu. Cette version semble être diffusée dans le Gobir en souvenir de l’arrivée des Gobirawa au Gobir Tudu (Malam Issoufou 2018). Malam Issoufou propose que le Sarkin Gobir Bawa Jan Gwarzo (1771-1789) rejeta la légende de Bayajidda3 et en construisit une autre faisant venir les Gobirawa et sa dynastie de l’Égypte pharaonique pour démontrer le caractère puissant de sa personne, mais aussi de son armée en la comparant à l’armée égyptienne connue pour ses capacités de conquête (Malam Issoufou 2018).

Les traces de chrétiens Coptes dans le sahel sont rares, on peut néanmoins noter Léon l’africain, au début du XVIè siècle, qui note à Katsina et Gaoga des chrétiens à la façon d’Égypte (Temporal 1830), également en 1710 Carlo Maria Di Gena, sur ordre du Vatican part d’Égypte pour retrouver les traces de Chrétiens au Bornou, malheureusement sans suite puisqu’avec son acolyte ils meurent en route à Katsina, ayant dû passer par Agadez à cause de l’insécurité du Kawar (Gosselain 2013). Les chrétiens étaient donc sans doute peu nombreux au Soudan à la fin du premier millénaire, mais sans doute pas absents.

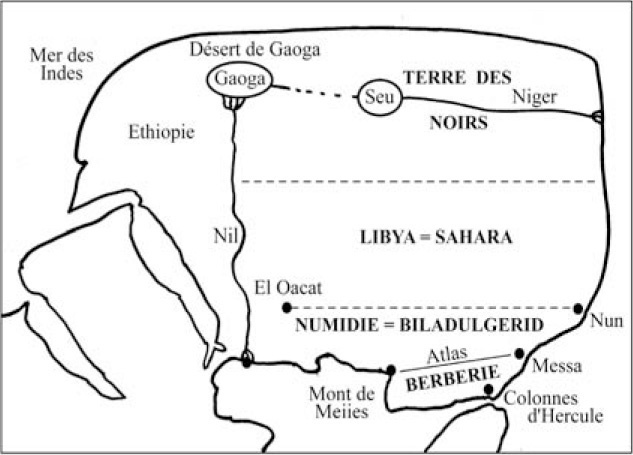

Le Lieutenant Jean note également que les Hausa et Égyptiens sont arrivés en même temps, les Égyptiens moins nombreux, mais cette origine reste dans les mémoires (Jean Lt 1909). Il signale que Kabéra est la ville extrême du pays Hausa, Kabéra signifierait en Songhaï Mourzouk et Haute Égypte, très proche de Zawila qui au début du Xè siècle est la ville principale du commerce des esclaves. Ce pourrait aussi être le Kabara en Ader des chroniques d’Agadez, une autre extrémité du pays Hausa !On rapprochera à l’évidence ces informations de celles qui font venir les Katsenawa du Kawar ou d’Awdjila une ville également qualifiée de nègre. A la fin du premier millénaire et très certainement à la fin des Garamantes vers les IVè-Vè siècle, les populations soudanaises occupaient le Kawar et très certainement le Fezzan et tout le grand sud Libyen. Dès lors, il n’est pas étonnant de considérer des contacts entre les populations soudanaises qui occupent le Sahara central et la Haute Égypte et sans doute même la Nubie. Rien ne nous interdit donc, de suggérer que, à la fois des groupes et des connaissances anciennes ont pu passer par ces contacts de populations.

Hogben nous précise que les Gobirawa eurent une vocation guerrière, ils formèrent les soldats des pays voisins. D’après les chroniques, le sultan d’Istamboul, aurait envoyé son fils Raffi avec des guerriers Gobirawa faire une expédition au Soudan. Une seconde expédition eut lieu au XIIè siècle avec à sa tête le fils du Sultan d’Istamboul Sudani et sa fille Tawa. La classe dirigeante des Gobirawa se distinguent de ses habitants ordinaires, ces derniers sont d’origine Hausa, Daurawa, Katsinawa, tandis que l’aristocratie Gobirawa descend des « Kiptawa » ; ils portent sous un œil une marque appelée « takin kaza », (l’empreinte du poulet). Hogben et Kirk-Greene laissent entendre que Gobir n'est peut-être pas entièrement Hausa, ses dirigeants étant peut-être d’origine Touareg ou Zaghawa (Sutton 1979). Après la prise de Absin Bilma vers 1350, les Gobirawa dominèrent toute la région. Lors d’un assaut des Touaregs, les courageux guerriers du Gobir furent chassés vers le sud près de Madaoua. Ils furent amenés à signer un pacte de non-agression avec leurs vainqueurs (Hogben cité par Moumouni 2008). Cette variante tente de faire la jonction entre l’origine stambouliote et la reine Tawa.

Pour Boubou Hama, les Sultans de Stamboul sont les chefs du Caire et de Médine, suggérant ainsi que ces récits sont construits au temps des Stamboul, mais relatent des faits plus anciens du temps ou le calife était au Caire. Le Caire fut notamment la capitale du califat Chiite sous la dynastie des Fatimides soit entre 969 et 1171. Cela militerait donc pour une arrivée des Gobirawa contemporaine de l’époque des Fatimides qui est intéressante puisque le Califat Chiite, installé au Xè siècle au Caire, cherche à couper la voie de l’or de l’Afrique occidentale qui passe par le Maghreb, en essayant de mettre la main sur les voies commerciales menant à la boucle du Niger par le Sahara central et/ou le Bornou. C’est donc une période qui a due voir s’intensifier les relations commerciales en partance des oasis de Kharga et Dakhla pour la boucle du Niger, via le Kawar et l’Aïr, amenant ainsi de nouvelles populations sur ces voies de commerce. D’ailleurs les Coptes sont, à l’époque Fatimides, présents sur les oasis égyptiennes occidentales et une partie a très bien pu suivre les routes commerciales qui se développent (Cuoq 1975).

L’hypothèse de la période Fatimide comme déclencheur de migration et de développement des voies commerciales vers la boucle du Niger à travers le Sahara central, coïncide bien avec notre légende qui évoque une seconde expédition vers le XIIè siècle, tout comme la légende islamisée qui rapporte une atteinte de l’Aïr en deux temps. La date de 1350 rapportée dans cette tradition paraît par contre très proche de l’avènement des Touareg en Aïr et d’ailleurs à cette époque aucun texte n’évoque la prise de l’Abzin par les Gobirawa au temps du royaume de Tigidda. Néanmoins, retenons cette date pour des événements ultérieurs.

Le passage par Bilma que l’on trouve dans cette tradition comme dans la légende islamisée, mérite un peu d’attention. Depuis l’époque romaine, il est établi des relations avec le Lac Tchad et donc les Zaghawa ou les Sefuwa selon la période considérée, qui seraient déjà des berbères négrifiés, à l’instar des Garamantes au début de notre ère. Il est évident que les Gubr venus à Bilma ont rencontré ces populations et que des liens purent ainsi se nouer. Ces liens étaient peut-être même établis avant l’arrivée de Gubr, en expédition sur des voies commerciales connues. L’arrivée de guerriers de Libye ou d’Égypte, de contrée avec qui l’on commerce, pouvaient être une opportunité pour mieux maîtriser l’Abzin qui connaissaient déjà depuis quelques siècles l’arrivée régulière de nouvelles tribus Touareg. Les Gubr s’infiltrèrent donc en Abzin, probablement avec recommandations bornouanes, à la suite d’une seconde expédition mieux préparée avec l’allié bornouan. Bornou doit être ici pris comme étant le royaume dominant autour du lac Tchad, donc selon les périodes le Kanem et/ou le Bornou, les traditions orales ne mentionnant généralement que le dernier connu.

De plus amples recherches s’imposent pour mieux comprendre les relations de voisinage entre le Fezzan, le Kawar et la zone du lac Tchad. Depuis les Garamante, les populations habitant ces contrées et entretenant l’axe commercial nord-sud entre Maghreb et Soudan, sont très en partie des populations négro-berbères, c’est à dire que dès le début de notre ère des métissages se sont produits entre berbères et soudanais, en témoignent les Garamante, tantôt noirs, tantôt blancs dans les récits romains, mais aussi plus tard où à la même époque les Zaghawa du Lac Tchad et donc possiblement les Gubr de Bilma. Hogben et Kirk-Greene laissent d’ailleurs entendre que Gobir n'est peut-être pas entièrement Hausa, ses dirigeants étant peut-être des nobles d’origine Touareg ou Zaghawa (cité par Sutton 1979). Il ne faut peut être pas chercher toujours très loin les origines d’un groupe et il n’est pas impossible que les négro-berbères qui formeront l’élite Gobirawa aient une origine kawarienne. En effet, au début du second millénaire on sait qu’aux frontières occidentales du Bornou se développe le Hausaland et que se dernier rayonnera jusqu’en Aïr. Il n’est donc pas impossible que dans le même temps le Kanem/Bornou n’est pas cherché à mettre la main plus sûrement sur l’Aïr qui deviendra un enjeu d’importance dans les voies commerciales. On devrait également se pencher sur le positionnement social de ces métis, ballottés entre deux cultures, ni de l’une ni de l’autre et donc en recherche d’un statut sans doute plus facile à acquérir après une migration.

Pour Sutton, les Gobirawa étaient des nilo-sahariens qui en descendant vers le sud se sont hausaïsés puisque le Gobir était un Hausa bakwaï atypique de part son environnement, ses guerriers, son positionnement au nord du Hausaland et le fait qu’il ne rende pas compte de la légende de Bayajida fondatrice pour les 7 États Hausa légitimes. L’hausaïsation des Gobirawa depuis l’Aïr vers le sud est une hypothèse crédible, mais cela ne renseigne pas sur leur origine première, sur place au Sahara central ou issus de contacts métissés.

Au delà des facteurs politiques et économiques qui ont entraîné des mouvements de populations dans le Sahara, on doit aussi noter, de 1200-1300 une période aride autour du Lac Tchad qui a pu participer à ces mouvements en direction de zone refuge comme l’Aïr (Maley and Vernet 2013). A contrario, les données polliniques obtenues sur la carotte de Baga-Sola montrent qu’au XIIè siècle la végétation sahélienne autour du lac Tchad était nettement plus développée qu’actuellement, et donc associée à des pluies régionales plus importantes. Des données paléoclimatiques plus précises pourraient également orienter le récit des origines.

Arrivée du sud

Les populations hausaphones de l’Aïr, plutôt sédentaires et paysannes, inorganisées semble-t-il, avancent également vers l’Ayar au vu des conditions climatiques plus favorables. Cette avancée est notamment relatée dans une tradition relevée par Boubou Hama : « vers l’an 1000 des Gobirawa, venus du sud prennent Agadez, et deviennent les maîtres de l'Aïr, à cette époque des berbères venus du Maroc s'installent aussi » (Hama 1974). Les berbères du Maroc seraient les Igdalen, ce qui placerait ce mouvement vers le VIIIè-Xè siècle, c’est à dire antérieurement à la venue des Messufa. Évidemment la référence à Gobirawa renvoi plus sûrement à des groupes hausaphones car les Gobirawa ne sont pas encore structurés à cette époque, et celle d’Agadez renvoi à Ayar et plus précisément le sud de l’Aïr. On notera également qu’un tel mouvement de population hausaphone peut être concomitant de l’expansion de langue Hausa qui est relaté par Sutton à la charnière des deux millénaires de notre ère (Sutton 1979).

Pour Servant, les conditions climatiques s’améliorant dans la seconde moitié du premier millénaire de notre ère, le Kasar Hausa se révèle alors être un espace plutôt disponible où peut s’étendre progressivement une population maîtrisant l’élevage et la culture compétences acquises depuis longtemps près du lac Tchad. Mais l’infestation de la mouche tsé-tsé ne permet pas l’élevage, ce qui incite peut être les éleveurs à aller plutôt vers le nord et donc l’Abzin. A la progression d’est en ouest proposée par Sutton, on peut donc y adjoindre un mouvement plus septentrional pour les éleveurs parlant probablement un proto-Hausa (Servant 2022). On aurait ainsi les débuts de la mise en place d’une continuité culturelle entre Bornou, Aïr, Ader et Hausaland.

La lieutenant Jean nous rapporte également, que des souvenirs imprécis transmis de génération en génération, mais sans fidélité et en se réduisant de plus en plus, laissent croire que cette terre montagneuse des monts Bagzan, fut habitée il y a quelque 1500 ans par des Hausa venus du sud-est. L’adjudant Sujol, dans une reconnaissance exécutée en mai 1905, aurait rapporté la description des premières constructions édifiées, qui furent Afassaz et Elnoulli : maison à dôme central recouvrant une grande pièce sombre entourée de nombreuses dépendances, l’étage aujourd’hui effondré avait été solidement étayé par des piliers de maçonnerie à large et forte structure (Jean Lt 1909). Le rapport énoncé n’est a priori pas consultable.

Un autre mouvement du sud pourrait être identifié par Rodd qui remarque dans la Chronique d'Agadez que le peuple de Daura, qui est considéré comme le plus pur des Hausa, a d'abord régné dans l'Aïr. Mais ils s'affaiblirent et furent conquis par les Kanuri, qui à leur tour cédèrent la place aux Gobirawa (Rodd 1926). On notera en parallèle la parenté à plaisanterie qu’il existe entre les Daurawa et les Gobirawa, les premiers peut être « sauvés » par les seconds. La limite la plus septentrionale de l'ancien royaume de Gober, ou plutôt le positionnement le plus nordique en Aïr des populations hausaphones fut peut-être, à mi-chemin entre les puits d'Asiu et la vallée de T'iyut, une petite colline appelée Maket n'Ikelan, qui signifie en tamasheq « le sanctuaire des esclaves » (Rodd 1926), mais non encore retrouvé sur nos cartes.

Dans tous les cas, les populations ne sont pas figées sur place mais témoignent des événements géopolitiques comme naturels qui influent sur la distribution des populations à chaque instant. La tendance est aussi forte à ne regarder les migrations que dans une dynamique est-ouest ou nord-sud, il y en eu aussi sud-nord comme ouest-est qu’il faudra également mieux appréhender.

Dans les sources arabes

Plusieurs auteurs citent Maranda, l’une des capitale Gobirawa, dans leurs écrits. Le premier fut Al Yakubi dans son Kitab al Buldan écrit en 891, décrivant les routes sahéliennes est-ouest. Ibn Abdal Faqih, dans son Mukhtasar Kitab al buldan en 903, signale l’itinéraire Ghana-Égypte par Gao et Maranda. Ibn Hawqal nous donne en 988 les distances entre Maranda et les villes de Kawkaw et Zawila. Enfin, Al Idrissi au XIIè siècle dans son Kitab Rudja parle également de Maranda, une ville bien peuplée avec peu de commerce, un asile et lieu de repos pour qui y vient (Cuoq 1975). Aucune mention n’est ici rattachable directement aux Gobirawa, mais on peut constater que Maranda est une étape qui compte entre Égypte et Boucle du Niger au IXè et Xè siècle, ce qui ne semble plus le cas au XIIè siècle.

Plusieurs auteurs citent Maranda, l’une des capitale Gobirawa, dans leurs écrits. Le premier fut Al Yakubi dans son Kitab al Buldan écrit en 891, décrivant les routes sahéliennes est-ouest. Ibn Abdal Faqih, dans son Mukhtasar Kitab al buldan en 903, signale l’itinéraire Ghana-Égypte par Gao et Maranda. Ibn Hawqal nous donne en 988 les distances entre Maranda et les villes de Kawkaw et Zawila. Enfin, Al Idrissi au XIIè siècle dans son Kitab Rudja parle également de Maranda, une ville bien peuplée avec peu de commerce, un asile et lieu de repos pour qui y vient (Cuoq 1975). Aucune mention n’est ici rattachable directement aux Gobirawa, mais on peut constater que Maranda est une étape qui compte entre Égypte et Boucle du Niger au IXè et Xè siècle, ce qui ne semble plus le cas au XIIè siècle.

Quant au nom de Gobir, il n’apparaît dans les écrits arabes que vers le XIVè siècle dans le voyage d’Ibn Battûta en Ighazer, qui énonce la ville ou le pays de Kubar comme lieu d’exportation du cuivre. On note également les liens qui existent entre le royaume de Tigidda et le Gobir, puisque les notables Messufa résident chez les Kubar (Cuoq 1975). Mais c’est Léon l’Africain qui nous en donnera quelques éléments de description, nous dépeignant un pays avec une économie diversifiée, élevage, culture du riz et artisanat de maroquiniers et de tisserands, qui ne manqua pas d’être accaparé par le roi de Tombouctou au temps de Léon l’Africain, c’est à dire le début du XVIè siècle qui est l’époque d’avènement d’Askias Mohamed empereur du Songhay. Les Guber parlent Guber tout comme les Guangara, ce serait donc bien des hausaphones (Hirsch et Fauvelle 2009).

Guber, royaume. Ce royaume-ci est distant de Gaoga environ trois cents milles du côté de Levant, et l'on passe entre ces deux par un désert où se trouve peu d'eau, pour être distant du Nil par l'espace de quarante milles. Il est situé entre hautes montagnes et peuplé de plusieurs villages, lesquels sont habités par gens qui mènent les bœufs et brebis au pâturage ; car il y en a grand nombre, et mêmement de bœufs, mais de petite corpulence. On y trouve communément les personnes assez civiles. Il y a grand nombre de tissiers et cordonniers, lesquels font des souliers à la mode que les soldats anciennement porter les Romains, dont il s'en transporte en grande quantité à Tombut et Gago. Le riz y croît abondamment, et autres grains et de telle espèce en ai vu aux étales, et crois semblablement que l'Espagne en doive produire. Lorsque le Niger se déborde, il couvre toutes les campagnes prochaines des habitations de ce peuple, qui a coutume de semer le grain sur l'eau. Entre autres il y a un grand village contenant environ six mille feux, là où font résidence autant de marchands étrangers, comme ceux du pays même; et souloit être la demeurance du roi, lequel, de notre temps, fut pris par Izchia, roi de Tombut, qui le fit mourir, faisant couper les génitoires à ses enfants pour les employer au service de son palais. Par ce moyen il s'empara de ce royaume, sur lequel il constitua un gouverneur, oppressant merveilleusement ce peuple. Il faisait néanmoins de grands profits à cause du-beau train de marchandises qu'il démenait. Mais il est maintenant tombé en pauvreté extrême et amoindri de plus de la moitié, à cause que Izchia emmena une grande multitude de personnes, qu'il mit partie en captivité, et le reste retint pour esclaves (Temporal 1830).

L'affaire des Monts Bagzan

L'affaire des Monts Bagzan

La chronologie de Périé (Archives nationales du Niger, Carnets monographiques du cercle de Maradi, 1944), signale Tawa comme reine des Gobirawa en 1168 (Périé cité par Chrétien et al. 1999). L'émission ‘’Connaissance de l'Histoire : Histoire du Gobir’’ place l'arrivée de Tawa dans le mont Bagzam « entre 1150 et 1350 » (Moumouni 2008). L’auteur suit ici les éléments précédents sans faire de choix entre une date de la fin des Fatimides à ce 1350 cité par Muhamed Bello. 1352 c’est aussi la date du passage d’Ibn Battûta en Ighazer, qui n’évoque pas d’autres éléments que les Messufa et les commerçants de Ghadamès ou encore les esclaves.

Pour Séré de Rivières, la Reine serait passée vers Raffin Belma (= Bilma) puis Birni Abzin (= Aïr) où elle aurait lutté aux côtés des Bornouan pour repousser les Touareg dans les Bagzan à la fin du XVIè (Séré de Rivières 1965). Cette date du XVIè siècle paraît bien tardive et cet événement pourrait très bien être rapproché des représailles que porta le Bornou envers les Touareg de l’Aïr, peut être déjà les Iteseyan et les Kel Gress, pour ne pas avoir payé leur tribut annuel, obligés qu’ils furent de se replier sur les Monts Bagzan (Hamani 1989). Le Bornou finalement se repliant après un long siège, faute de pouvoir combattre les Touareg réfugiés sur le mont. Cet événement est d’ailleurs daté du XIIé siècle ce qui correspond mieux aux arrivées des Gubr dans la tradition Stambouliote. Cette tradition évoque donc très clairement une alliance entre les Gubr et les bornouans pour déloger les Touareg de l’Aïr qui déjà maîtrisent la montagne tout du moins le centre de celle-ci déjà peuplée d’Azna. Une autre tribu Touareg a pu être alliée du Bornou, les Maqqoghan nouvellement arrivé en Aïr et qui cherche donc un appui pour rivaliser avec Tigidda (Hamani 2008). Abadie situe cet événement au XVIè (Abadie 1927) et le Lieutenant Jean vers 1300 (Jean Lt 1909), à la suite de quoi les Kel Owey et le Sultanat d’Agadez poursuivent les bornouans et s’emparent ainsi de Fachi et du Kawar sur lesquels ils ont encore aujourd’hui des droits (Jean Lt 1909).

Le Commandant Chapelle entre autres, nous signale que les Azna jalonnaient autrefois le Ténéré entre Fachi et l'Aïr (Abadie 1927 ; Chapelle 1949), mais ces derniers ne semblent jouer aucun rôle politique, ils assurent au moins une continuité de peuplement entre Kawar et Aïr. A leur arrivée en Aïr, les Gobirawa s’allièrent avec les Idirfunawa (Azna de la montagne) contre les Touareg (Hama 1967), grâce aux conseils et à l’intronisation du Bornou désireux de reprendre la main sur l’Abzin qui se voit renforcer continuellement par l’arrivée de nouveaux groupes Touareg. La vocation guerrière des Gobirawa due plaire au Bornou et peut être les eurent-ils utilisés comme mercenaires comme le Sultan de Stamboul auparavant, mais plus volatiles en terme de loyauté.

Ces événements pourraient aussi rappeler ceux de la bataille de Badr où le chef Gobirawa ne choisit pas de camps entre Touareg et Bornouan, puisque par la suite les Gobirawa firent la paix avec les Touareg pour ne pas être exterminés et purent s’installer vers les Bagzan. D’ailleurs Boubou Hama selon un manuscrit de Maradi rapporte a peu près les mêmes événements où le Bornou demanda l’aide de la reine Tawa pour les aider à repousser les Touareg dans les Bagzan (Hama 1967). Par contre, les éléments suivants qu’il rapporte semblent marquer l’indécision politique des Gobirawa. Les Touareg ayant demandés alors à la Reine Tawa une paix qu’elle accorda en nommant un Sultan du nom de Yunus vers 1405. Il rapporte également d’après un autre manuscrit que les Gobirawa firent la paix et demandèrent que le chef des Touareg ait une captive comme femme. Selon Barth cela se serait produit avec les Kel Owey donc vers le XII-XIIIè siècle et le Sultan en question peut être l’Anastafidet4 des Kel Owey (Barth 1863). Mais à cette époque les Kel Owey sont encore très récents en Aïr et il est possible que Barth est rapporté ces événements à la situation qu’il trouva en Aïr, et non à celle qui devait prévaloir à l’époque avec une dominante encore importante des Iteseyan et Imiskikiyan sur l’Aïr. Barth de rajouter que la capitale de Gobir était alors Tin Shaman à 30 km au nord-ouest d’Agadez, c’est à dire le site d'Anisaman et non le puits principal près d’Agadez. C’est donc très certainement l’époque du retrait des Gobirawa de la montagne bleue face aux Touareg et la poursuite des migrations des Gubr vers le sud-ouest de l’Ayar.

Rodd rapporte des éléments similaires «lorsque les Kel Owi ont pris possession du vieux Gober avec sa capitale à T'in Chaman, un compromis a été conclu entre les conquérants rouges et les indigènes noirs, afin que ces derniers ne soient pas détruits et que le chef principal des Kel Owi soit autorisé à épouser une femme noire. Le mariage du chef rouge avec une esclave noire peut être une allusion, et peut-être directe, à la pratique associée au sultan de l'Aïr » (Rodd 1926).

Les événements autour des Monts Bagzan ne pourrait-il pas être aussi à l’origine de cette légende qui font que les attributs de la chefferie Gobirawa (2 tambours, 2 bracelets en or et cuivre et un sabre) seraient enterrés sous les Monts Bagzan qu'ils durent quitter après une catastrophe naturelle, un vent violent qui les obligea à quitter les lieux (Mamadou 1992). On a évidemment du mal à croire en un tel événement naturel, car le plus souvent les biens précieux sont enterrés pour éviter le pillage, l’accaparement par d’autres populations, peut être est-ce plutôt cet événement politique ou guerrier peu glorieux qui se cache derrière cette tradition que la mémoire des Gobirawa n’a pas souhaitée retenir entièrement.

Les Gubr arrivés en Abzin n’affrontèrent pas seuls les Touareg qui commencèrent leur intrusion jusque dans les montagnes de l’Aïr. Bien que farouches guerriers, ils durent s’allier aux populations les plus anciennes de l’Aïr, les Abzinawa, ne serait-ce que pour des aspects logistiques comme l’alimentation ou la forge, grâce à l’intronisation faite par les Bornouans. Il n’en reste pas moins que c’est sans doute le début de l’encadrement1 des populations autochtones Azna2, dépeints comme inorganisés. Les Gubr, comme beaucoup de populations négro-berbères encadrèrent ainsi les populations Azna, leur apportant l’organisation, si ce n’est d’un État, au moins d’une confédération, dont les Gubr allaient former l’aristocratie guerrière protectrice, la confédération des Gobirawa. Ce type d’alliance semble assez commune dans la région, comme en Ader où les populations allochtones apportent souvent un nouveau savoir faire, s’accapare le pouvoir politique, mais laisse le pouvoir religieux aux autochtones en bon partage des responsabilités (Rossi 2010). D’ailleurs on notera que du XVIè au XVIIIè siècle le Gobir est toujours très en lien avec le Bornou dont il serait le vassal (Hamani 2006).

La tradition orale affirme qu’après le vent violent qui a surgi pendant une nuit épaisse et qui leur aurait détruit tout leur cheptel, les Gobirawa auraient quitté les montagnes pour fonder Agadès plus au Sud. C’est dans cette ville que le roi du Gobir aurait élevé le père du premier sultan d’Azbin, Issouf Dan Stamboul. Celui-ci se serait marié avec la fille du roi du Bornou et il y aurait deux jumeaux : Hassan et Housseini. Le roi du Bornou fit d’Hassan le cadi de son pays et Housseini fut nommé par Sarkin Gobir, le Sarkin Azbin (Hama 1967). Pour l’heure, tous ces événements semblent se dérouler entre le XIIè et le XVè siècle. Des recoupements sont encore nécessaires pour mieux les temporaliser.

La Reine Tawa

La Reine Tawa

Les traditions qui évoquent la reine Gobirawa peuvent être comparable à celles entourant Tin Hinan la reine des Touareg. Entre mythe et réalité, cette présence féminine dans les traditions nous ramène à une origine berbère par le statut privilégié de la femme marquant souvent la différence entre les Touaregs et leurs voisins (Badi 1994). Mais il est aussi évoqué des reines dans les traditions hausaphones, comme la Reine du village de Daura qui maria Bayajidda, père de Bawo dont les 7 fils sont à l’origine des Hausa bakwaï (les sept État légitimes). Pour Sutton, ce type de légende sert à la personnification d'une période d'expansion et d'exploitation du groupe qui reste ainsi dans les mémoires, comme la reine Amina de Zazau (Sutton 1979). Ce qui est bien notre cas avec la reine Tawa qui participe à la consolidation d’un État Gobirawa qui s’étend vers le sud de l’Aïr vers le Hausaland.

Pour Séré de Rivières, Tawa est la fille de Balan Tourmi, premier chef de Konni. De cette information, on peut suggérer que Tawa rencontra les guerriers Gubr et qu’elle pris époux parmi eux. Dans ses pérégrinations d’avec sa nouvelle famille, elle pu favoriser le déplacement des Gobirawa de l’Aïr vers le sud. Le nom de ce chef ressemble très fortement à celui de Bana Turumi dans la légende islamisée, la référence à Konni lui donne un ancrage et surtout une légitimité à ce que les enfants de la reine viennent au Gobir s’installer après avoir été chassés par les Touareg. Cette légitimité sera mise à mal tout au long de son histoire comme le signale Malam Issoufou dans le titre de sa thèse Le Gobir « Un État à la recherche permanente d’un territoire » (Malam Issoufou 2018). Pour Hogben, elle serait la fille du Sultan de Stamboul, peut être une fille illégitime issue d’une mère esclave ou tout du moins d’une condition inférieure, donc potentiellement métissée. Dans les 2 cas, elle viendrait du nord-est de l’Afrique avec une petite armée de guerriers Gubr, mercenaires métissés, qui se mélangeront aux Abzinawa au moins en partie, car il est établi que l’aristocratie du Gobir est d’origine berbère alors que le fond des Gobirawa serait Hausa (Hama 1967).

La réalité s’appuie sur un tombeau qui serait celui de la reine Tawa à Koutchéwa près de Birni Lallé, l’archéologie ne s’étant pas encore intéressée à ce monument. Ce tombeau fait encore l’adoration de populations fétichistes (Hama 1967), très vraisemblablement des descendants des populations Azna qui en garde un souvenir important. Avant d’y être inhumée la reine Tawa aura donné son nom à la grande ville de l’Ader, sans savoir si ce fut de son vivant. Pour Séré de Rivières, Birni Lallé est la capitale des Gobirawa au XVIè siècle, ce qui correspond bien avec l’éviction des Gobirawa de l’Aïr au XVè siècle. Les Gobirawa occupaient encore le sud de l’Aïr au temps de la reine Tawa, mais ils étaient sûrement présents aussi au sud dans la région de Dakoro et entretenait déjà des relations avec la région de l’actuel Gobir ou tout du moins les populations Azna qui étaient en continuité de celles de l’Aïr, jusque dans le sud du Niger actuel, leur donnant ainsi un accès sur tout un territoire sans véritable chefferie organisée. Ce vaste territoire, a minima d’Agadez à Maradi, allait être le nouveau terrain de jeu pour la consolidation de l’État Gobirawa au début du XVIè siècle.

Ce vaste territoire fait le trait d’union de la relation commerciale qui existait entre Takadda et le Gobir pour le commerce du cuivre, relaté par Ibn Battuta en 1353 (Defrémery et Sanguinetti 1858). Au XIVè siècle donc, l’État Gobirawa était bien établit entre l’Ayar et le Gobir actuel, même s’il est difficile de fixer une limite précise, vers Birni Lalé ou pourquoi pas plus au sud vers le Kebbi ou le Konni. Léon l’Africain au début du XVIè siècle, place également le Gobir après l’Ayar et avant le Hausaland et y dénombre 6000 feux (Temporal 1830). Cette capacité à établir des liens à longue distance révèle à coup sur que les Gobirawa évolués dans une environnement écologiquement et culturellement stable qui ne peut être que la culture Hausa, une population paysanne du Sahel. Cela suggère également que les Gobirawa et les Messufa de Tigidda œuvrés de consort pour le développement du commerce avec le sud.

Un berbère Abkal Ould Aoudar précise que l’histoire ne s’est intéressée à ces Gobir, qu’au temps de la Reine Tawa. Son autorité énergique s’étendait du Kebbi à l’Aïr dans un état vaste, fort et bien organisé (Hama 1967). Si la Reine Tawa ne fut pas la seule à construire cet État, elle en reste assurément la cheville ouvrière dans les mémoires des Gobirawa, la « mère » qui édifia les fondations de cette communauté. Les Azna sont par ailleurs réputés païens et font preuve de peu d’organisation politique (Séré de Rivières 1965), elle a su donc pousser le caractère de ces populations rurales grégaires en leur offrant une nouvelle unité par la protection des guerriers Gubr. A partir de la reine Tawa, le Gobir entre dans une phase d’État consolidé qui malgré les vicissitudes de l’histoire affirmera sa royauté comme un État Hausa avec une capitale ‘mobile’, mais jamais comme une cité État Hausa, à l’instar des autres Hausa Bakwaï dont l capitale fut toujours la même.

Les Gobirawa qui avaient quitté l’Ayar, s’étaient dirigés vers le Sud sous la conduite de Banazu deuxième époux de la reine Tawa. La tradition raconte qu’à Birnin Lalle onze de ces enfants auraient été tués suite à une agression des Touareg. Le douzième a eu la vie sauve grâce à un subterfuge imaginé par les Gobirawa qui auraient placé un tronc d’arbre (kututuro) sur le trône du Gobir pour tromper les agresseurs et sauver la vie de leur Sarki. C’est ainsi que Mahamadu na Tawa ou Sarki Kututuro a pu régner sur le trône du Gobir Tudu. Tawa est ainsi vue comme l’aïeule des Gobirawa et respectée comme telle. Jusqu’à une date récente les Gobirawa organisaient une sorte de pèlerinage à Birnin Lalle pour se recueillir sur la tombe de cette défunte reine du Gobir (Hama 1967). Cette arrivée des Gobirawa dans leur nouvelle capitale de Birnin Lalle dans le Gobir Tudu est datée de la fin du XVè siècle ou début du XVIè siècle, à la suite de l’éviction de ces derniers d’Agadez puis de Maranda. Cette période marque aussi la fin du royaume de Tigidda et donc l’avènement du Sultanat Touareg de l’Ayar.

Sous la menace des Touareg donc et potentiellement aussi de effets des changements climatiques, les Gobirawa ont quitté l’Ayar pour le Gobir Tudu. On signale un mouvement Nord-Sud, en bloc, avec la reine Tawa pour les guider dans ce mouvement migratoire Nord-sud, peut être du fait de ses origines méridionales. Elle aurait épousé successivement deux souverains du Gobir, d’abord Gintsarana avec lequel elle aurait eu cinq enfants. Les sources indiquent que ce souverain (Gintse Rana) aurait arrêté le cours normal du soleil pour lui permettre de finir une guerre dans l’Ayar. Ce serait, peut être, après sa mort qu’elle aurait épousé Banazu avec qui elle aurait conduit la migration. Elle aurait eu, avec lui, les six autres enfants. Ce sont les onze sultans fils de Tawa qui furent tués à Birnin Lallé par les Touareg, vers 1447 selon la dynastie de Tsibiri (Malam Issoufou 2018).

Si la migration des Gobirawa se fit en bloc vers Birnin Lallé, il est vraisemblable qu’elle se soit faite après son éviction d’Agadez puis de Maranda. Il faut signaler, néanmoins, que Na Dama avait émis l’hypothèse d’une migration graduelle. Il précise que le groupe qui a atteint Birnin Lalle a mis 80 ans entre Agadès et Tsibiri (Na Dama cité par Malam Issoufou 2018). Sans rentrer dans le détail des souverains suivants Banazu et Tawa, Mahammadu Maï Gipci/Guiti, qui fut un souverain courageux et guerriers (Abadie 1927), intègre dans son nom le Maï qui signifie prince au Bornou et qui suggère une influence étroite d’avec le Bornou qui atteint alors son apogée.

La naissance des Gobirawa se situerait donc au temps de l’arrivée des Gubr en Abzin. L’abzin est alors déjà en lien avec l’aire culturelle des Azna, peut être jusque vers le Kebbi. La Reine Tawa au cours du XVè siècle peut être vue comme l’élément qui va lier ou relier sous son autorité et celle de son époux quelques unes des populations Azna de l’Aïr avec celles plus au sud. Il est ainsi logique que, selon les interlocuteurs interrogés, certaines généalogies royales commencent à partir de cette Reine, telle celle d’un manuscrit de Maradi rapporté par Boubou Hama (Hama 1967). Mais d’autres généalogies ont aussi des rois avant la Reine Tawa, ce qui montre que la seule origine Abzinawa ne peut suffire à raconter l’origine des Gobirawa, elle en est l’élément septentrional. Fusier d’ailleurs, dans sa description des Gobirawa ne fera aucune mention de la reine Tawa, ces interlocuteurs étant très certainement pas de la même lignée ou famille royale (Fusier 1955).

Les traditions qui cite la reine Tawa dans les événements des monts Bagzan et même antérieurement depuis l’Égypte, signale que si quelques faits de mémoire subsistent dans leurs grandes lignes, la Reine Tawa sert ici à combler le vide laissé par les chefs Gubr en Aïr et renforce ainsi l’indécision de ce peuple dans ses alliances, reflétant une confédération encore loin d’être unifiée et capable de porter un État. Même si ces figures légendaires peuvent être aussi une reconstruction a posteriori, comme la reine Tin Hinan des Touareg, Sabenas pour les Kel Ferwan ou encore Amina de Zazau, ces femmes ont en commun, d’abord l’appropriation d’un espace donné, et ensuite, la fondation d’un groupe de parenté qui va hériter de cet espace, à l’intérieur des « tisarradh », limites territoriales connues et reconnues par l’ensemble des groupes (Badi 1994). Pour notre cas, ces imites territoriales historiques englobent donc encore aujourd’hui l’Abzin comme origine.

Une arrivée occidentale

Un manuscrit de Madaoua relaté par Boubou Hama précise qu’au temps de Moussa Ben Nassir et Youssef Ibn Tachfine, une partie des Touareg regagne l'Aïr depuis l'Andalousie vers Astafane en Aïr et se choisirent un chef. En Aïr, ils battent les Gobirawa à Telguinit, puis Marandet, ces derniers devant émigrer jusque vers Birni Lallé (Hama 1967). La conquête de l’Andalousie par les arabes où plutôt les berbères Almoravide dont Youssef Ibn Tachfine, se place à la fin du XIè siècle en 1091, avant sa chute vers la fin du XVé siècle et la reprise par les Chrétiens. S’il n’était pas à retenir le nom d’Ibn Tachfine dans ce manuscrit, cette tradition est très proche de la venue depuis In Sattafane dans l’Adrar du Sultan Yunus à Agadez vers 1405, période qui pourrait très bien être celle du début de la fin des Gobirawa en Ayar. Ainsi, le manuscrit vu par Boubou Hama, mais dont on a pas d’autres éléments que ce qu’il en dit, relate un fait très probablement du XVè siècle, en même temps que la déconvenue des musulmans en Andalousie.

Déjà exclus des montagnes par les Touareg de l’Aïr, réfugiés autour d’Agadez, le long des falaises de Tiguidit et en Ighazer, les Gobirawa vont de nouveau subir les nouveaux arrivants à travers des batailles successives qui finirent par les repousser définitivement au sud vers Birnin Lallé. Les Touareg venant de l’ouest, des Ifoghas plutôt que d’Andalousie, fervents croyants, repoussèrent ainsi les païens dans un djihad contre les pratiques animistes des Azna et leur refus de s’adonner à l’islam (Hama 1967).

Une autre source signale la présence des Gobirawa en compagnie des Iberkoreyan à Agadez. Quand les Iteseyen sont arrivés dans ce village, ils auraient dit ceci aux Gobirawa : « Nous voulons une place dans votre ville pour nous installer. Dans un premier temps, les Gobirawa auraient refusé de céder une place aux Touareg nouvellement venus. Puis, ils auraient accepté mais contre toute attente les Touareg auraient refusé cette offre. ils auraient préféré acheter une maison qu’ils auraient eue contre 1000 dinars pour leur chef. Très vite, une guerre éclate entre Gobirawa soutenus par les Iberkoreyan contre les Iteseyen et les Touareg » (Palmer, 1967).

L’arrivée des Touareg Isandalan, au début du XVè siècle, va apparaître comme possiblement un échappatoire pour les Gobirawa. Mamadou dans son émission sur « L’histoire du Gobir » affirme que les Gobirawa sont le plus important peuple de l'Abzin jusque vers 1402 où ils sont encore présents à Agadez puis Tigidda puis Maranda, un centre politique et économique important (Mamadou 1992), Tigidda étant très proche de Telguina/Teleginit en Ighazer, la confusion est facile.

Au milieu du XVè siècle, encore bien implantés au sud-ouest de l’Aïr, la fin des Gobirawa en Ayar semble écrite dans ses grandes lignes. Agadez, alors occupée par les Gobirawa et Iberkoreyan voit s’installer en son lieu le Sultan de l’Ayar dont les fractions les plus importantes des Touareg vont lui construire l’actuel palais du Sultanat, les Iteseyen achetant aux Gobirawa l’emplacement (Urvoy 1936). Cette installation a pu se faire vers 1452, année de l’éruption volcanique de Kuwae dans le pacifique, qui eut un retentissement climatique mondial avec la baisse des températures. L’eau vint sûrement à manquer à Anisaman, obligeant ainsi un repli du Sultanat vers le grand oued qui sort de l’Aïr, le Telwa et le site d’Agadez occupé par les Gobirawa. L’achat du site ou d’un terrain n’est pas courant en milieu nomade et on peut donc penser que les Gobirawa, à cause du même événement climatique avaient besoin d’argent pour passer cette difficile période.

La construction du palais du Sultan s’apparente à une main mise sur la ville qui rapidement n’est pas acceptée par les autochtones, ce qui va entraîner une révolte des Gobirawa à Agadez relaté par Séré de Rivières vers 1430. Ces événements marquant ainsi le début de la migration finale de l’aristocratie des Gobirawa vers Birnin Lallé puis le Gobir actuel (Séré de Rivières 1965). Pour Boubou Hama cela se passe vers 1450 sous le Sultan Yussuf (Hama 1974), la généalogie officielle du Sultanat plaçant Yussuf vers 1462, on retiendra le milieu du XVè siècle pour cet événement.

Déjà repoussés des montagnes de l’Aïr, les Gobirawa durent se déplacer vers Agadez et l’Ighazer et le long des falaises de Tiguidit. Leur mémoire s’accroche notamment sur Telguina, qui est Teleginit une montagne au cœur de l’Ighazer près de Takadda, se rapprochant ainsi de la protection de Takadda, avec qui les Gobirawa commencés vers le sud, qui domine à cette époque encore le royaume de Tigidda. L’arrivée des Isandalan a pu inciter les Gobirawa à s’allier au nouveau arrivant, puisque Takadda décline petit à petit au profit de sa rivale Agadez. Une alliance a ainsi pu se nouer entre les Gobirawa et les Isandalan pour délier peut être la main mise des Messufa sur la Région. Mais les batailles semblent s’enchaîner sans victoire pour les Gobirawa, dont on peut suggérer qu’il n’y a pas une véritable unité, certains s’alliant plutôt au grès des événements, base de leur caractère d’indécision promis par le prophète !

Le mouvement final vers le sud s’amorce donc, les Gobirawa sont repoussés sur Maranda près des falaises de Tiguidit, point de passage encore important pour le commerce nord-sud. Leur mouvement se poursuivra vers la région de Tahoua, Dakoro et Birnin Lallé qui fut leur première capitale méridionale, avant une installation dans l’actuel Gobir. Pour Urvoy les Gobirawa se retire sur Maranda puis Taguedoufat et Tsinouara qu’on ne situe pas (Urvoy 1936). Ces différentes voies montrent peut être que ce sont sans doute différents groupes qui migrent de manière plus ou moins isolés dans le temps et l’espace mais en ayant des repères importants comme Maranda. D’ailleurs, ces mouvements de populations se firent avec d’autres populations hausaphones, les Azna vers l’Ader, les Tazarawa vers Tessaoua, les Katsinawa vers Katsina et les Zagarawa vers le Damagaram (Hama 1967), très probablement à différentes époques. Ceux qui restèrent sur place ont été très certainement assimilés par la culture Touareg, notamment en Aïr.

Pour Séré de Rivières, les Azna migrent de l'Aïr vers l’Ader depuis le XIè, où les Hausa (Azna et autres ?) sont chassés de l’Aïr au XIIè (Urvoy 1936 ; Séré de Rivières 1965). Cette date autour des XI-XIIè est importante car cet amorçage de migration de population Azna vers le sud, se fait bien concomitamment avec l’arrivée de nouvelles populations Touareg en Aïr, comme les Kel Gress qui trouvèrent des Abzinawa à leur arrivée. Certains partirent au sud, d'autres devinrent leurs captifs et les Kel Gress devaient, comme d’autres tribus Touareg, poursuivre dans le sud ces populations pour les razzier (Renaud 1922). Ainsi, les mouvements de populations Azna de l’Aïr ne se sont pas faits en quelques décennies mais se sont échelonnées sur plusieurs siècles. Les dernières batailles en Ighazer contre les Gobirawa ne furent sans doute que le refoulement final de l’aristocratie Gobirawa tentant de s’accrocher à un positionnement polico-économique encore privilégié auprès de la déclinante Takadda.

Enfin, on notera que pour Urvoy, sous le règne de Illisaouane vers 1440, il y avait une importante colonie Katsénawa à Agadez, qui est sans doute un prémisse du développement de la route commerciale vers Katsina, au profit donc des Katsénawa et au détriment des Gobirawa révoltés. On peut supposer que les Katsénawa se sont plutôt alliés au Sultanat de l’Aïr naissant, les Gobirawa étant toujours accrochés au pouvoir du royaume de Tigidda. Urvoy note dans les chroniques de Katséna les premiers combats d'avec le Gobir au XIIè (Urvoy 1936). Vers 1200 Jernanata roi du Katséna commence la guerre avec le Gobir déjà installé à la lisière des cultures (Urvoy 1936). On pourrait donc voir chez les Katsénawa une migration assez similaire à celle des Gobirawa mais très certainement quelques siècles ou décennies plus tôt, leur séjour en Abzin ayant certainement moins duré que celui des Gobirawa car ils n’y développèrent pas un État. A cela, nous devrions ajouter que les groupes Abzinawa en Aïr à et même à Agadez, ne sont que peu différenciés et également socialement encore peu organisés. Ce ne sera que leur fuite vers le sud qui affirmera leur stratégie commerciale et d’alliance qui déterminera le plus sûrement l’État qu’ils construiront.

On a déjà mentionné le commerce des chaussures en particulier vers Tombouctou et la boucle du Niger. Ce commerce est très certainement une résultante des relations du royaume de Tigidda et de la boucle du Niger et peut trouver peut être un écho dans le savoir-faire réputé des gens d’In Gall dans la confection des sandales de cuir. Par ailleurs, on situe généralement le début du commerce du sel de Bilma vers le Hausaland au milieu du quinzième siècle. Cela est dû à un passage de la Chronique de Kano, qui fait référence au règne de Yakubu dan Abdulahi Burja vers 1452 CE : "A cette époque, les Asbenawa sont venus à Gobir et le sel est devenu commun en Hausaland". Les Asbenawa sont probablement les Touareg Kel Gress qui initient le commerce du sel de Bilma et tissent ainsi des liens avec les territoires du sud, grâce à leurs liens passés avec les Gobirawa (Vikør 1999). Le Gobir sera d’ailleurs leur refuge quelques siècles plus tard, lorsqu’ils seront évincés de l’Aïr.

Ainsi, le départ au sud des Gobirawa ne se fait pas dans l’inconnu. D’une part l’unité culturelle hausaphone est en place, les cités États de Kano et Katsina se développent avec les relations commerciales. D’autre part, les soubresauts climatiques ont permis d’avoir des replis essentiels au sud pour la survie du groupe. L’arrivée au Gobir Tudu ne se fera donc pas en conquérant, mais plutôt en partenaire commercial qui se repli, mais cette fois-ci plutôt définitivement.

Esquisse d’une chronologie

Avant la naissance des Gobirawa entre Aïr et Gobir, on raconte que les Azna jalonnaient le Ténéré entre Fachi et Aïr. En Ayar, les Gobirawa sont les contemporains des Katsinawa, Iberkoreyan et Igdalen (Chapelle 1949), mais aussi d’un ensemble d’autres Abzinawa et de populations touarègues Au temps des Igdalen et Iberkoreyan qui sont les premiers berbères en Ayar vers le VIIIè siècle, ce ne sont donc pas des Gobirawa ou des Katsinawa que les traditions relatent, mais le fond de population autochtone, à savoir les Azna qui peut-on dire étalaient leur culture du Kawar jusqu’en Ader et au sud du Niger. On a néanmoins aucunes certitudes de l’homogénéité de cette culture sur un si vaste territoire, on l’imagine en petites communautés familiales autarciques à multiples facettes économiques, inféodées à leur environnement, soit des communautés agricole ou pastorale (Urvoy 1936). Une partie de ces populations sera assimilée par les Touareg, une autre émigrera essentiellement vers le sud et le Hausaland.

Si les éléments des traditions d’origine avant l’Abzin ne sont pas formellement établis, il n’en demeure pas moins que dès l’antiquité des relations sont bien établies, ne serait-ce que de proche en proche. Ces relations se sont développées dans la seconde moitié du premier millénaire, notamment à travers la route entre le Fezzan et le Lac Tchad. Ainsi, même s’il ne sont pas caractérisés, les apports culturels et humains depuis l’Égypte ne sont pas nuls et peuvent avoir laissés des traces dans les traditions orales. A l’aube du second millénaire de notre ère, l’avancée de l’islam en Afrique du Nord, le développement du commerce transsaharien et les évolutions climatiques des sous-régions seront les moteurs des mouvements de populations autour de l’Aïr et de l’Ighazer. Pour l’heure, en l’état des éléments évoqués plus haut, nous pouvons brosser cette simple chronologie de l’histoire des Gobirawa en Ayar :

- vers le VIIè siècle, peut être même plus tôt, des populations égyptiennes et coptes arrivent au Kawar par les oasis de Kufra, une partie de ces populations se métisse aux autochtones pour former différentes communautés encore peut différenciées, le fonds de populations soudanaises a pu être alimenter par les Sôo mais aussi par les Azna d’où une certaine difficulté à définir le fond linguistique ;

- vers le VIIIè siècle s’amorce l’expansion de l’aire hausaphone à partir du lac Tchad vers l’ouest mais aussi vers le nord et donc l’Aïr, alimentant ainsi le fond des populations soudanaises ;

- à partir du IXè siècle les routes commerciales qui passent par le Kanem puis Maranda s’infléchissent et se développent par le Kawar puis Aïr, incitant ainsi les populations négro-berbères à suivre ces voies, on suggère donc que les relations avec l’Aïr se renforcent ;

- vers le Xè siècle, la période Fatimide au Caire intensifie ces relations qui doivent être régulières, des berbères comme des populations métissées assurent ces relations, les incursions des arabes Beni Hilal incitent les mouvements de population vers le Soudan ;

- à partir du XIè-XIIè siècle, les arrivées progressives des Touareg en Aïr menacent la stabilité sur l’important axe commercial à travers le Sahara central ;

- au XIIè siècle le Kanem-Bornou s’inquiète de cette voie commerciale qu’ils ne semblent pas maîtriser, ils envoient des guerriers, les Gubr, peut-être en plusieurs expéditions successives qui ont pour mission de mieux maîtriser cette voie commerciale vers la boucle du Niger au bénéfice du Kanem-Bornou et/ou des Fatimides ;

- début du XIIIè ces berbères métissés occupent l’Abzin méridional avec les populations autochtones Abzinawa, les Gubr en constitueront rapidement l’aristocratie dominante, très certainement du fait que ce sont des envoyés du Bornou alors suzerain des Abzinawa ; mais cet accaparement des populations autochtones ne pourra se faire qu’avec des relations tumultueuses avec les Touareg de l’Aïr ;

- au cour du XIIIé siècle, le positionnement politique des Gubr est tiraillé entre touareg et bornouan, les Gobirawa tournent le dos au Bornou et sont désormais alliés des Touareg de l’Aïr ; la victoire de ces derniers autour des Monts Bagzan, marque le recul du Kanem-Bornou, l’alliance avec les guerriers Gubr leur permettra de gagner en influence jusqu’au Kawar ;

- cette paix avec les Touareg va permettre aux Gubr d’étendre leur influence sur les populations Azna jusque dans l’actuel Gobir, du fait de la continuité culturelle entre le Kebbi et l’Aïr ;

- aux XIII-XIVè siècle de nouveaux apports Touareg en Aïr, Kel Gress, Kel Owey, repoussent les Gobirawa vers le sud-ouest de l’Aïr, ils s’installent à Tin Shaman, qui ne semble pas encore la ville pieuse messufite du royaume de Tigidda, ils fondent ensuite Agadez, des populations Azna quittent régulièrement l’Aïr pour rejoindre l’Ader et le Gobir actuel, ce peut être également les débuts de l’instauration d’un Anastafidet en Aïr qui participera à la mise en place du système égalitaire des Agholla ;

- les XIII-XIVé sont une période de stabilité et de prospérité pour les Gobirawa qui prennent part au commerce du cuivre de Takadda, peut être grâce au savoir-faire des métallurgistes Azna et aux prémices de l’organisation d’un État permettant un commerce fructueux, le cuivre arrivant jusqu’en zone soudanienne et continue probablement vers le Nigeria ou les civilisations de la forêt sont très demandeuses du métal rouge ;

- au début du XVè siècle, des Touareg venus de l’occident installent le Sultan de l’Ayar qui ne rayonne pas encore sur toute la zone ; les Gobirawa sont encore très présents dans l’Ayar, surtout entre Aïr et Ighazer, les Kel Owey dominant bientôt la montagne, le remplacement culturel ou l’assimilation des populations de l’Aïr étant quasiment effectif ;

- au milieu du XVè siècle, le sultanat de l’Ayar construit sa puissance à travers l’édification d‘un palais à Agadez alors occupée par les Gobirawa qui se révoltent et sont chassés ;

- les Gobirawa s’accrochent en Ighazer en recherchant la protection du royaume de Tigidda qui décline économiquement et ne peut plus s’opposer à l’avènement d’Agadez, les Gobirawa sont défaits à Telguina, puis Maranda et se replient vers Birnin Lallé puis dans l’actuel Gobir, c’est l’avènement de la reine Tawa qui incarnera avec ses deux époux, la résistance des Gobirawa qui se terminera tragiquement par l’assassinat de 11 de ces fils près de Birnin Lallé ;

- au XVIè la Capitale des Gobirawa de l’Aïr est Birnin Lallé, lieu du tombeau de la Reine Tawa encore visité chaque année, les Gobirawa poursuivront leur migration vers le Gobir actuel entre Niger et Nigeria.

Dans cette chronologie, nous plaçons donc la Reine Tawa au XVè siècle, elle serait la fondatrice politique des Gobirawa, incarnant la résistance face aux Touareg et mettant ainsi en place l’organisation étatique qu’elle nécessite. Certains lui vouent encore un culte sur son tombeau à Koutchéwa près de Birnin Lallé. Elle y est enterrée dans un tombeau accolé à celui de son époux, un Chérif, possiblement Banazu qui menant les batailles face aux Touareg.

Quelques groupes Azna passés par l'Abzin

Quelques groupes Azna passés par l'Abzin

Les Azna ou Hanna, le premier terme est employé dans l'Ader, le second dans les régions de Zinder et de Tessaoua. Ce nom est utilisé par les non Azna pour marquer, avec quelques mépris, une différence religieuse. Les Azna sont réputés païens et jusqu'à la fin du XIXè siècle, étaient réputés résistants à l'Islam. Cette différenciation religieuse invoquée systématiquement par leurs voisins musulmans, ne paraît pas très convaincante : en Ader, des groupes qui se disent Azna sont musulmans depuis longtemps (Mararafawa, Meydawa) ; dans le région de Tessaoua, des villages peuplés d'Azna sont dits maraboutiques, au même titre que des villages Gobirawa ou Katsinawa, qui abritent des écoles coraniques, et où prières et jeûnes sont scrupuleusement respectés (Poncet 1973).

Différents groupes sont mentionnés dans les traditions, nous les reprenons ici rapidement mais une recherche plus précise des traditions orales et écrites de ces groupes seraient évidement un complément plus qu’utile pour préciser le passage des Gobirawa en Ayar et les liens qu’ils tissèrent avec ces populations. Je considère ici que les Hausa sont à l’instar des Touareg une confédérations de communautés qui partagent une même langue et une même culture. ON notera également que les populations qui ont des origines en Aïr sont souvent désignées comme Abzinawa, ce peut être aussi bien des Azna que des Touareg :

- les Katsinawa, présents à Agadez et occupant maintenant le royaume de Katsina au Nigeria, ils seraient originaire du Kawar et seraient les constructeurs des puits anciens d’Aballema et de Taguedoufat (Jean Lt 1909). Urvoy note aussi qu’il y avait encore vers 1440, une colonie de commerçants Katsinawa implantée à Agadez. Certaines communautés choisissent de migrer vers le sud au XVIè siècle ;

- les Tazarawa/Zagawara qui occupent actuellement la zone de Tessaoua vers Zinder. Ce groupe aurait fondé au nord-est de Katsina la ville de Tessaoua, ils se sont d’abord installés à Birnin Tazar au nord-est de Tasawa avant de fonder celle-ci. Selon la tradition des Tazarawa leur installation dans le Katsina remonterait au XVIe siècle ;

- les Daurawa au sud du Damagaram, le plus ancien et le plus prestigieux des sept royaumes légitimes, celui duquel seraient issus tous les autres et dont les Gobirawa ont une parenté à plaisanterie. Les Daurawa sont aussi parfois cités en Abzin comme à Kawar ou Fachi ;

- les Damagarawa, qui auraient des origines en Aïr et au Kawar, comme leur nom l’indique ils occupent depuis le XIè siècle le Damagaram au sud du Niger dont la capitale est Zinder ;

- les Aderawa occupant la région de l’Ader autour de Tahoua, qui recense une grande partie des Azna animistes qu’il convient de différencier ;

- les Gunamawa originaires d’Assodé dans le massif de l’Aïr en relation avec les Agadesawa (habitants d’Agadez), dont les Idirfunawa qui seraient le groupe avec lequel les Gubr auraient fraternisé à leur arrivée en Aïr;

- les Aruankawara = azna de Waragaz vers Taligina = Teleginit (Bernus et al. 1999), qui selon Hamani occupèrent l’Aïr dans la vallée des trois puits = vallée de Unankarad (Hamani 1989).

Les villages évoqués par les traditions

Teleginit est une butte témoin qui émerge à quelques 50 mètres au dessus de la plaine de l’Ighazer. La légende dit qu’après la défaite des Gobirawa face aux Touareg, ils décidèrent de partir en emportant la montagne de Teleginit, leur principal site d’exploitation du fer. Ils ceinturèrent la montagne avec des cordes tout en criant en Hausa : « Teləginit, tashi mu koma agala» « Teləginit, lève toi, on part au sud» (Afane 2015).

L’ensemble des noms de lieux évoqués dans les traditions ne sont pas tous identifiés. Sont recensés seulement ceux en lien avec l’Ayar et nous avons tenté de les replacer sur une carte, ceux non retrouvés sont : Nabi Zala près d‘In Gall, Tasshila, Igiarran, Ajamallam entre Tegidda n’Tesemt et Tegidda n’Adrar, Djanguebe Ikorbu, Tiouman Ager. Certains de ces noms sont à rechercher entre Damergou, Kutus et Damagaram, le long des voies empruntés par les Katsinawa et Zagarawa lors de leur migration finale. Comme Goram Ramé qui correspond à Gorarami près de Maradi qui fut la capitale à la suite de Tibiri (Beltrami 1983).

On notera 2 noms particuliers, Tibingin qui pourrait correspondre à Tebangant près d’In Gall et qui serait un lieu de fuite des gens de Takedda lors de l’avènement d’Agadez, et Akalin Aborak qui pourrait être Aborak la aussi près d’In Gall. Ces deux lieux semblent être des établissements de l’islam soufite en Ighazer (Bernus et Cressier 1992), après la chute du royaume de Tigidda, c’est à dire durant la période finale des Gobirawa en Aïr. Il est donc probable que quelques groupes Azna ont pu rester avec les populations réfugiées du royaume de Tigidda, autour d’In Gall. Ditboukou, une vieille femme d’In Gall donne pour origine de sa famille en 2017, Telguina qui n’est autre que la montagne Teleginit.

La position la plus septentrionale semble être la vallée orientale de l’Aïr, Tagueï, qui pourrait être le point d’entrée des négro-berbères Gubr, Assodé est également cité, un lien plus précis est potentiellement à tisser avec l’Anastafidet des Kel Owey. Le site le occidental semble être le village d’In Teduq en Azawagh. La tradition rapportée par Séré de Rivières plus haut mentionne également Kornaka entre Birnin Lallé et Maradi, et Chamonkal qu’il faut sans doute chercher dans cette zone également.

Barth précise que la capitale du Gobir en Abzin est située dans un lieu appelé Tin Shaman (Barth 1863). Tinshaman, Tanshaman sont régulièrement cités comme étant le puits Tanshaman près d’Agadez mais aussi la petite ville d’Anisaman au nord-ouest d’Agadez. Mais ici, je ne pense pas que les Gobirawa aient siégé dans cette ville, notamment du fait que l’agriculture qu’ils pratiquaient dans la vallée du Telwa ne pouvait pas se faire à Anisaman, faute de ressource en eau suffisante, et parce que le Sultan en déménageant son siège d’Anisaman à Agadez y trouve bien des Gobirawa a qui il achète le terrain du futur palais.

Enfin, on peut noter le village de Bader au nord-est de Dakoro, et plusieurs autres appellations du même nom le long de la vallée de Tarka, non loin de Birnin Lalé, qui fait écho à la bataille du même homonyme au début de l’hégire !

Conclusion

On notera avec intérêt un élément qui ne transparaît que peu dans cet article et sur lequel je m’intéresserais plus en détail dans l’évocation du royaume de Tigidda, c’est la concomitance chronologique de l’État des Gobirawa avec le Royaume de Tigidda dont la capitale est Takadda. Ces 2 entités politiques semblent naître toutes deux vers le XIIè, traversent la même période faste de la production de cuivre et semblent s’éteindre ensemble au cours du XVè siècle. Aoudar nous le signale en relevant qu’à Takadda, les Songhay, les Gobir et les Touareg formaient un même groupe, une seule coalition constamment opposée aux berbères (les Messufa) qui pourtant dirigés l’ensemble (Aoudar cité par Hama 1967). Aouder fait ici une différence entre les Touareg et les Berbères/Massufa qui sont les Imajeghen dirigeant, les autres Touareg étant vraisemblablement des factions non suzeraines comme les Imesdraghen et autres Isandalan, voir les Igdalen. Ibn Battuta d’ajouter que le cuivre de Takadda était exporté au Gobir et au Bornou (Defrémery et Sanguinetti 1858), il semble qu’il y ait là une piste de travail à approfondir sur le commerce du cuivre qui très certainement était en partie dans les mains des Gobirawa qui, avec les populations Azna détentrices des savoir-faire métallurgiques, ont pu faire vivre le florissant commerce du royaume de Tigidda et permettre ainsi la constitution d’un État Gobirawa autour d’une rente minière.

Un autre domaine du commerce qui intéressera des développements futurs est celui de l’Indigo. Maranda dans le creux des falaises de Tiguidit, était selon certaines traditions un lieu de production de cette plante essentielle à la teinture des lithams bleus. Plus au sud, l’une des premières capitales des Gobirawa est Birni Lallé, qui signifie la ville de l’Indigo. Il est donc tentant de relier ces 2 cités aussi du point de vue de cette culture de rente, signe de distinction sociale pour les Touareg, dont les Bagobiri appartenant aux Gobirawa en faisait l’extraction dans les mares autour d’Agadez, en particulier la mare de Degui, aujourd’hui place vivante de la capitale de l’Aïr (Hamani 1989). Cette culture est aujourd’hui encore très pratiqué dans les états Hausa de Kano et Rano.

Enfin, un détail actuellement dans cet article est l’origine évoquée des Damagarawa et des Katsinawa, venus de l’Aïr et du Kawar avant. Ce serait donc aussi une origine depuis la région de Bilma comme les Gobirawa, vraisemblablement à la même époque. Les Damagarawa sont passés assez inaperçus dans l’histoire car le Damagaram et Zinder n’émergent véritablement qu’au XVIIIè siècle et les Katsinawa sont situés juste au sud de ces derniers. Il y a là aussi un axe de recherche à développer sur les négro-berbères entre Fezzan et Lac Tchad.

Tout ceci renforce encore notre besoin commun de recueil des traditions orales et écrites au travers d’enquêtes de terrain poussées qui pourront nous permettre de remettre la main sur quelques fragments de l’histoire d’Afrique. Par exemple un témoignage que j’ai recueilli en 2017 auprès d’une vieille femme d’In Gall me dit que leur origine est Telguina en Ighazer, alors que les traditions actuelles des populations sédentaires d’In Gall ne rapporte pas d’origine Azna, bien qu’une composante tribale dénommée Inemegrawen semble rassembler les gens « sans origine » …

1. j’utilise le terme Ayar comme l’entité politique qui comprend l’Aïr, l’Ighazer, le Talak et la Tadarast, même si à l’époque qui nous occupe le Sultanat d’Agadez n’existe pas encore. Aïr est réservé à l’entité géographique des montagnes.

2. Abzin, Asbin, Asben = les montagnes de l’Aïr.

3. Légende ce création des 7 États Hausa originels: un badgdadi qui, au fil de ses pérégrinations, transita par le Bornou et fini par se marier à la reine de de Daura, dont la progéniture fondera les Hausa Bakwaï, dont le Gobir.

4. À cette époque l’Anastafidet ne règne que sur 2 tribus Kel Owey, les Kel Tafidet et Azanières.

5. Expression empruntés à Boubou Hama (Hama 1967c).

6.J’utilise ici le terme Azna, mais il n’est pas acquis que ce terme existe à l’époque des faits, ni même que ces populations soient hausaphones.

Références

Abadie M. 1927 – La colonie du Niger, Société d’éditions géographiques maritimes et coloniales, 462 p.

Afane A. 2015 – La zone pastorale de l’Eghazer (Nord - Ingall - Niger) : conditions pour la mise en place d’une cogestion des ressources végétales dans le cadre d’un développement et d’une conservation durables, Thèse, Université Grenoble Alpes, inédit, 295 p.

Badi D. 1994 – Tin-Hinan : un modèle structural de la société touarègue, Etudes et documents berbères, 12, p. 199‑205.

Barth H. 1863 – Voyages et découvertes dans l’Afrique septentrionale et centrale, traduit par Paul Ithier, Firmin Didot, Tome premier, 370 p.

Bernus S., Cressier P. 1992 – Programme archéologique d’urgence 1977-1981 : 4- Azelik-Takedda et l’implantation médiévale, Études Nigériennes no 51, IRSH, 390 p.

Bernus E., Cressier P., Paris F., Durand A., Saliège J.-F. 1999 – Vallée de l’Azawagh, Études Nigériennes no 57, SEPIA, 422 p.

Chapelle J. 1949 – Les Touareg de l’Aïr, Cahiers Charles de Foucauld, 12, p. 66‑95.

Chrétien J.-P., Triaud J.-L., Boulègue J. 1999 – Histoire d’Afrique : les enjeux de mémoire, Khartala, 500 p.

Cuoq J. 1975 – Recueil des sources arabes concernant l’Afrique occidentale du VIIIe au XVIe siècle, Paris, France, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 490 p.

Defrémery, Sanguinetti 1858 – Ibn Battuta, Le voyage au Soudan, Société asiatique, , 376‑449 p.

Fusier M. 1955 – Une population haoussa, les Gobiraoua, inventaire 20000002/1-20000002/234 Archives nationales.

Gado B. 1984 – Hypothèses de contacts entre la vallée moyenne du Nil et la région du fleuve Niger, Unesco, p. 203‑250.

Gosselain O. 2013 – Hausa, hausa, kasar Hausa, Université libre de Bruxelles.

Hama B. 1967 – Histoire du Gobir et de Sokoto, Présence Africaine, 172 p.

Hama B. 1967 – Histoire traditionnelle d’un peuple, les Zarma-Songhay, Présence Africaine, 278 p.

Hama B. 1967 – Recherches sur l’histoire des Touareg sahariens et soudanais, Présence Africaine, 556 p.

Hama B. 1974 – L’empire Songhay : ses ethnies, ses légendes et ses personnages historiques, Pierre Jean Oswald, 175 p.

Hamani D. 1989 – Le Sultanat Touareg de l’Ayar : au carrefour du Soudan et de la Berbérie, L’Harmattan, 513 p.

Hirsch B., Fauvelle F.-X. 2009 – Le « pays des Noirs » selon Léon l’Africain : géographies mentales et logiques cartographiques, in Léon l’Africain, p. 83‑102.

Jean Lt C. 1909 – Les Touareg du Sud-Est : l’Aïr ; leur rôle dans la politique saharienne, Larose Editions, 361 p.

Malam Issoufou D. 2018 – Le Gobir, un État à la recherche permanente d’un territoire (1515-1860), , Niamey, Niamey, Université Abdou Moumouni, inédit, 401 p.