Azelik-Takadda fut une importante cité commerciale, située à environ 130 km au nord-ouest d'Agadez. En surface, se rencontrent nombre de tessons de poteries et autres meules dormantes, mais le plus important sur ce site, demeure certainement les restes d'habitat composés de “bâtiments ouvrant sur une seule cour” et trois mosquées, dont deux possédant un minaret en partie en pierre. De plus, des cimetières d'époque islamique ont également été retrouvés tout autour du site (Bernus et Cressier 2011). Azelik, nom actuel du site de l’ancienne capitale du royaume de Tigidda, aussi appelée Takadda ou Tacâdda par les auteurs arabes et visitée en 1353 par le géographe arabe Ibn Battūta, était une halte caravanière dans le commerce transsaharien entre Boucle du Niger et Égypte, mais aussi un centre d'exploitation et de commercialisation du cuivre. Ce ne fut pas une terminaison d’un axe commercial, mais une halte, un passage obligé pour sa ressource en eau et pour le paiement des droits de traversée du royaume, assurant ainsi la protection des marchandises. Il ne devait pas y avoir non plus de rupture de charge à cette étape, car la ville n’était pas une ville suffisamment peuplée pour développer un marché important à approvisionner, tout au plus les caravanes devaient-elles se fragmenter pour poursuivre leur route vers Gao, le Bornou ou vers le sud, ou s’unir pour marcher vers le nord.

Nous n’avons pas d’éléments aujourd’hui qui permettraient d’expliquer le passage de la dénomination Tacâdda à Azelik. Pour Bucaille ce sont sûrement des événements historiques ou un remplacement de population qui a pu entraîner ce changement (Bucaille 1975). De remplacement de population il n’y en eu guère, puisque les Inusufan et Imesdraghen de Takadda se retrouvent encore aujourd’hui à In Gall et Tegidda n’Tesemt, et ce sont ces même populations qui indiquèrent aux chercheurs l’emplacement de leur ville d’origine. Azelik ou azelig signifierait examiner en tout sens, chercher des traces sur le sol, définition que l’on relie aux femmes qui aujourd’hui encore cherche des objets sur le site (Bucaille 1975).

Le site fut l'objet d'une prospection archéologique, dans le cadre du Programme Archéologique d’Urgence (PAU) de la Région d’In Gall Tegidda n’Tesemt mener par la RCP 322, urgence au vu des futures exploitations minières de l'uranium qui se développaient dans les année 70. Ce programme a permis de dessiner les contours urbains de cette cité, mais aussi sa région d'influence, et d'en esquisser l'évolution des peuplements (Poncet 1983).

Les populations

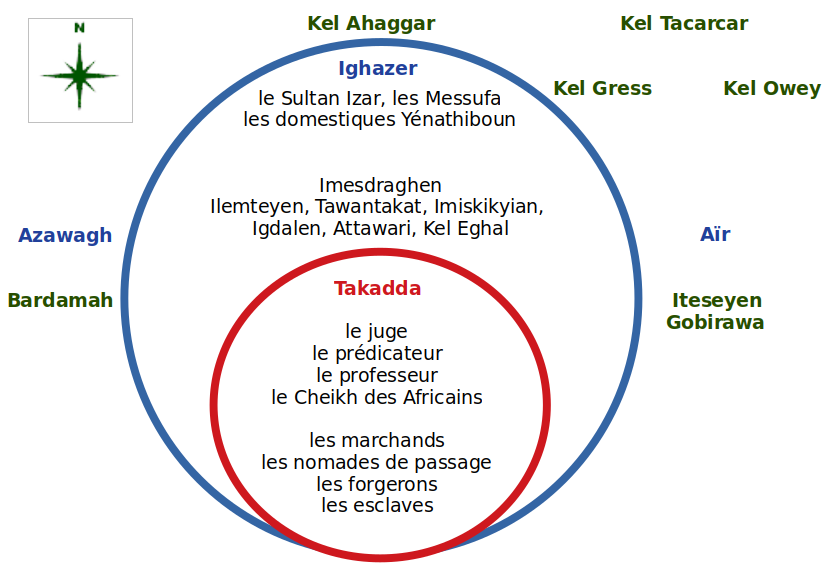

Cet ensemble urbain de sédentaires était dirigé par des Messufa qui nomadisaient en dehors de la cité, mais nombre de tribus cohabitaient en ces lieux : Imesdraghen, Imiskikyian, Ilisawan, Tawantakat, Iteseyen, Igdalen ou encore Iberkoreyan (Bernus et Cressier 1992). A coté des berbères Sanhadja voilés vivaient des groupes hausaphones comme les Gobirawa, les Azna, les Katsénawa, dont certains pouvaient être les ouvriers du cuivre, mais aussi des populations songhayphones relictuelles, notamment en Azawagh. A ces éléments tribaux, il ne faut pas oublier les personnages musulmans qu’Ibn Battūta rencontre dans sa pérégrination à travers l’Ighazer, porteurs de l’islam et du commerce, ainsi que des esclaves ouvriers du cuivre.

Cet ensemble urbain de sédentaires était dirigé par des Messufa qui nomadisaient en dehors de la cité, mais nombre de tribus cohabitaient en ces lieux : Imesdraghen, Imiskikyian, Ilisawan, Tawantakat, Iteseyen, Igdalen ou encore Iberkoreyan (Bernus et Cressier 1992). A coté des berbères Sanhadja voilés vivaient des groupes hausaphones comme les Gobirawa, les Azna, les Katsénawa, dont certains pouvaient être les ouvriers du cuivre, mais aussi des populations songhayphones relictuelles, notamment en Azawagh. A ces éléments tribaux, il ne faut pas oublier les personnages musulmans qu’Ibn Battūta rencontre dans sa pérégrination à travers l’Ighazer, porteurs de l’islam et du commerce, ainsi que des esclaves ouvriers du cuivre.

Les Imesdraghen sont probablement les habitants d’un faubourg au sud-est d’Azelik-Takadda, groupés sur une petite protubérance dénommée Tadraght. Es Saadi dans le Tarikh es Sùdan rapporte que vers le Xè siècle, les Immédédren sont groupés à Tombouctou avec les Messufa (Es Saadi cité par Lhote, op. cit.). Ce pourraient donc être « ceux de l’Adrar » malien qui accompagnèrent les Messufa d’abord à Tombouctou et plus tard à Takadda. Dans une tradition orale rapportée par Suzanne Bernus, ils seraient les propriétaires de l’industrie du cuivre de Takadda. Les Imesdraghen sont aujourd’hui l’une des 4 composantes Isawaghen d‘In Gall. Une partie se retrouverait en Ader en compagnie de Lisawan et de Tawantakat (Bernus 1981).

Les Lisawan et les Tawantakat semblent liés de tous temps en Ighazer et même ensuite dans leur migration en Ader à la suite de la conquête qu’en fit Agabba au XVIIè siècle. Auparavant, il semble que ce furent des dépendants des Inusufan et Imesdraghen d’Azelik-Takadda (Echard 1975). Selon Nicolas, les Lisawan sont la construction de 3 tribus, Ilemteyen, Iteseyen et Tawantakat (Nicolas 1950), Benedetta Rossi proposant que cette construction a posteriori, fut faite durant la conquête de l’Ader par la Sultanat d’Agadez (Rossi 2016). Il est donc fort probable qu’au cours du XIVè siècle, avant la fin du royaume de Tigidda, les Lisawan et Tawantakat étaient sortis de la coupe des Messufa de Tigidda et se sont rapprochés des Iteseyen et du Sultanat de l’Ayar. Leur loyauté envers le nouveau pouvoir politique sera récompensée au XVIIè siècle en accompagnant le Sultan Agabba dans sa conquête de l’Ader. Aux côtés des Lisawan on retrouve notamment des Garwalley qui sont des esclaves affranchis ou Ighawallen autour des falaises de Tiguidit (Rossi 2010).

Les Igdalen, bien que présents de longue date dans la zone, ne semblent pas jouer de rôle politique et se contentent de leur positionnement maraboutique, tandis que les Iberkoreyan influenceront plus ou moins la politique religieuse locale avant de se faire chasser de l’Ayar au XVIIè siècle. Les Iberkoreyan d’aujourd’hui sont formés de cinq tribus Attawari, dix tribus Kel Eghlal et dix tribus Isheriffen (Bernus 1989), l’ensemble occupant le nord de l’Ader et l’Azawagh. Ils sont arrivés dans l’Aïr avec les premiers groupes nomades berbérophones et furent refoulés au XVIIè siècle dans l’Azawagh à In Teduq où ils fondèrent une cité, qui marque toujours la séparation entre les Kel Aïr et les Kel Dinnik, avant de rejoindre la région entre Abalak et Tahoua. Ils semblent avoir été en partie des urbains ayant vécu à Tigidda, Anisaman et Agadez. Ils furent chassés d’Agadez en même temps que les Gobirawa au milieu du XVè siècle.

Enfin, il est plus curieux de retrouver dans cette liste les Iteseyen qui dominent le sud de l’Aïr, mais si l’on accepte la concordance entre les Sanhadja Iticen d’Ibn Khaldoun et les Iteseyen de l’Aïr, alors toutes ces populations sont très certainement venues de l’ouest et ont dû en partie intégrer des populations autochtones comme les Garwalley. L’influence occidentale au temps du royaume de Tigidda se faisant sentir à travers la langue véhiculaire qui semble bien être le Songhay ou un proto-songhay qui, en milieu urbain donnera naissance à un parler mixte, la Tasawaq. Cette origine commune favorisera peut être le rapprochement ente les tribus Lisawan et Iteseyen à la fin du royaume de Tigidda.

La pentapole

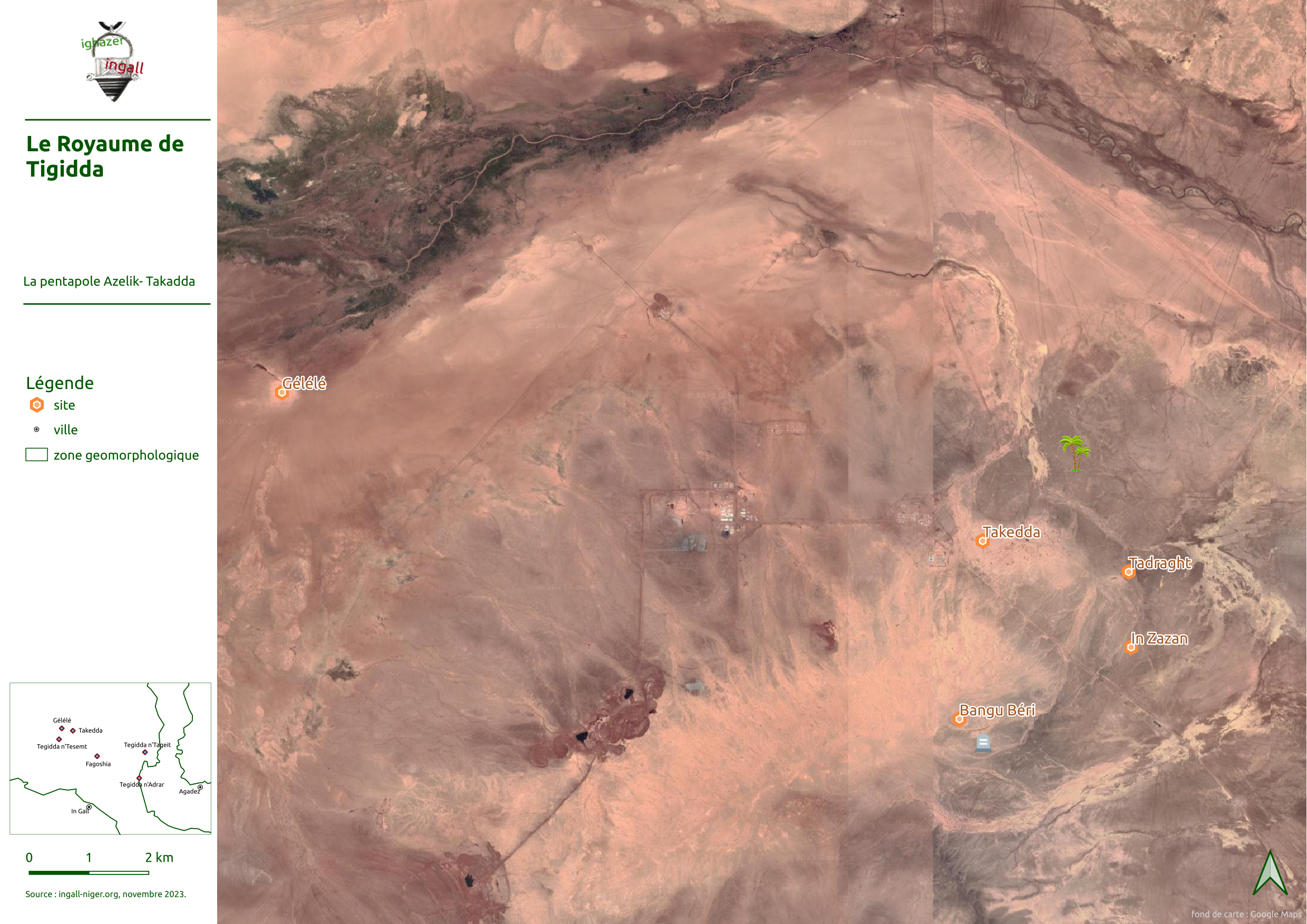

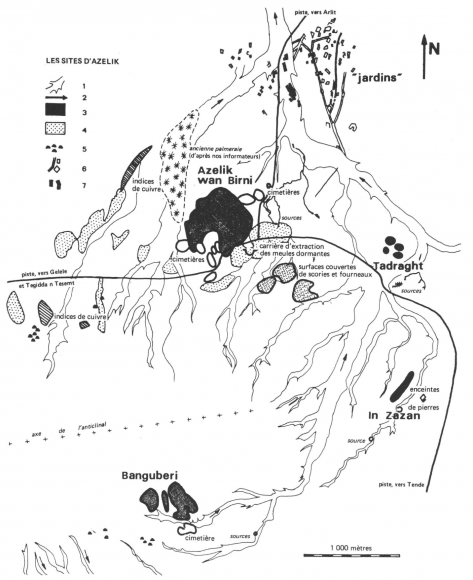

Bernus et Cressier ont décrit la ville comme une pentapole, c’est à dire un ensemble de 5 unités territoriales avec plus ou moins de spécialisation, l’oasis de Takadda (Bernus et Cressier 1992). Déjà, Malfante au XVè siècle évoqué Takadda comme un ensemble de 3 Ksour, Bangu Béri, Tadraght et Takadda (Hamani 1989), le PAU ayant ajouté à cette liste le caravansérail d’In Zazan et les sources de Gélélé. L’installation de cette pentapole au nord de l’Ighazer a plusieurs avantages, le premier étant sans nul doute les sources d’eau, parfois salée, que l’on y trouve. La zone est de plus idéalement placée entre boucle du Niger et Fezzan, voie plus direct que celle qui passait par Maranda puis le Kawar. Attirant ainsi les caravanes commerçantes, elle a sans doute dû également infléchir la route du Lac Tchad au Touat bien fréquentée au XIVè siècle. Le gardiennage de ces points d’eau était très certainement exercé par les Messufa pour contrôler le commerce sur cette voie, incitant probablement à un début de sédentarité d’une partie des populations comme les Imesdraghen sur leur petite montagne. Mais aussi, les représentants des commerçants, pour s’assurer de l’ouverture de ces voies auprès du Sultan Izar et qui, comme dans toute la région sahéliennes, développeront leur centre urbain sur le site d’Azelik. Takadda va ainsi se développer qui plus est grâce à l’exploitation du cuivre qui, selon les périodes, valait presque aussi cher que l’or.

Bernus et Cressier ont décrit la ville comme une pentapole, c’est à dire un ensemble de 5 unités territoriales avec plus ou moins de spécialisation, l’oasis de Takadda (Bernus et Cressier 1992). Déjà, Malfante au XVè siècle évoqué Takadda comme un ensemble de 3 Ksour, Bangu Béri, Tadraght et Takadda (Hamani 1989), le PAU ayant ajouté à cette liste le caravansérail d’In Zazan et les sources de Gélélé. L’installation de cette pentapole au nord de l’Ighazer a plusieurs avantages, le premier étant sans nul doute les sources d’eau, parfois salée, que l’on y trouve. La zone est de plus idéalement placée entre boucle du Niger et Fezzan, voie plus direct que celle qui passait par Maranda puis le Kawar. Attirant ainsi les caravanes commerçantes, elle a sans doute dû également infléchir la route du Lac Tchad au Touat bien fréquentée au XIVè siècle. Le gardiennage de ces points d’eau était très certainement exercé par les Messufa pour contrôler le commerce sur cette voie, incitant probablement à un début de sédentarité d’une partie des populations comme les Imesdraghen sur leur petite montagne. Mais aussi, les représentants des commerçants, pour s’assurer de l’ouverture de ces voies auprès du Sultan Izar et qui, comme dans toute la région sahéliennes, développeront leur centre urbain sur le site d’Azelik. Takadda va ainsi se développer qui plus est grâce à l’exploitation du cuivre qui, selon les périodes, valait presque aussi cher que l’or.

Azelik

Azelik est le foyer urbain le plus important de la ville, siège de la transformation du cuivre dont les affleurements cuprifères sont situées à proximité. Les recherches archéologiques de surface y ont dénombré de nombreux ateliers de fonte du cuivre, le transformant en bâtonnets qui servait de monnaie locale. Sur ce point le récit d’Ibn Battūta et les éléments archéologiques se rejoignent. Les populations urbaines sont bien entendu les commerçants qui dominent la vie quotidienne urbaine : le juge Abou Ibrahim, le prédicateur Mohammed, le professeur Abou Hafs et le cheikh Sa’id, fils d’Aly Aghioûl un maghrébin qui voyagea avec Ibn Battūta (Defrémery et Sanguinetti 1858). On doit donc ajouter à ce panorama des personnalités, les fondeurs, dont il peut probable que ce fussent des forgerons Touaregs, et les esclaves pour le travail du métal rouge, et très certainement, au moins temporairement des populations nomades venant se ravitailler dans la capitale.

Deux mosquées principales sont encore visibles, toutes deux avec un Minaret dont la base au moins était en pierre, ce qui dénoterait peut être une origine mozabite et traduirait bien la situation commerciale entre ces deux zones. Nous ne savons pas si ces deux édifices ont fonctionné en même temps ou l’un après l’autre. Plusieurs cimetières musulmans, comportant chacun plusieurs centaines de tombes, sont délimités (Bernus et Cressier 2011).

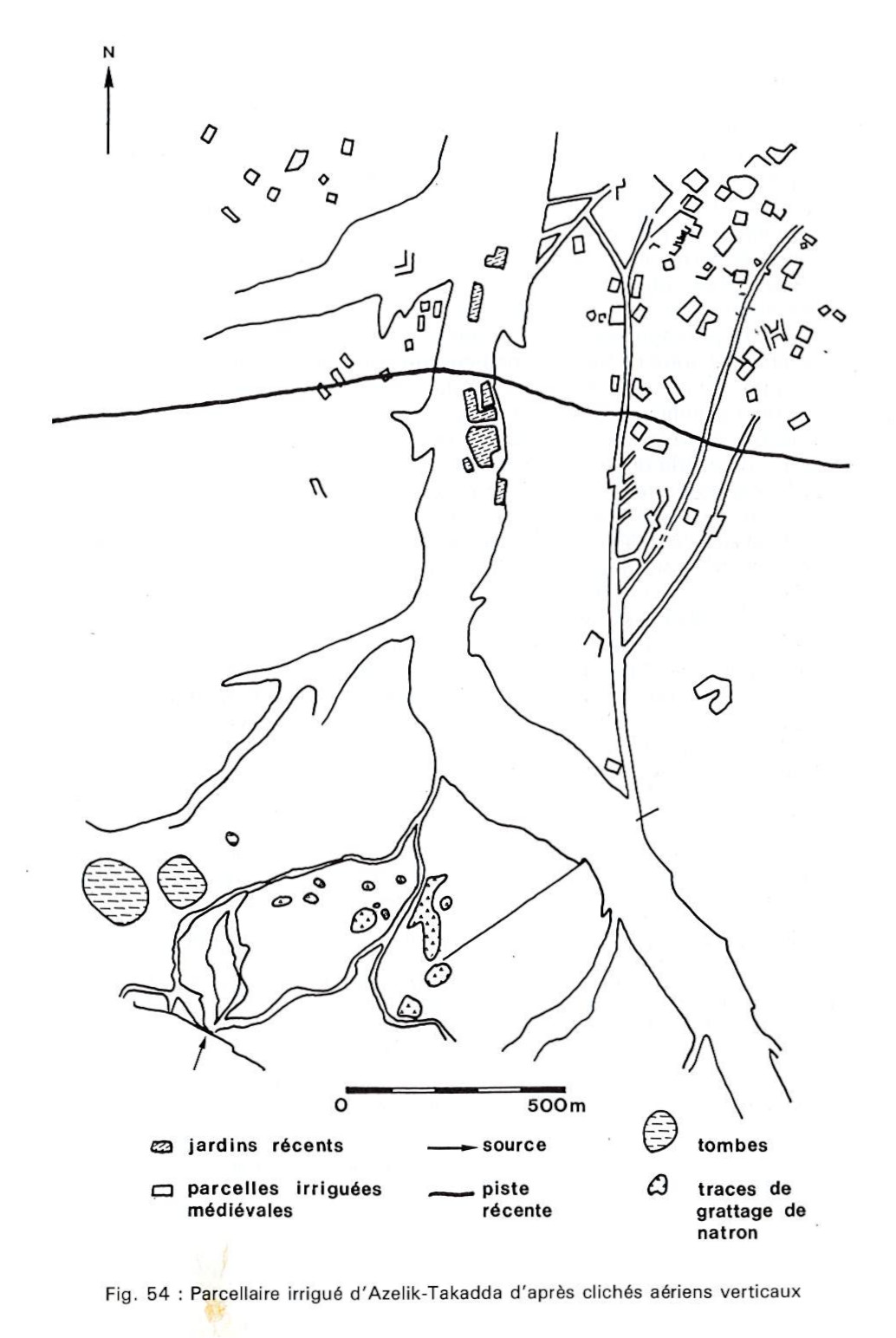

Ibn Battūta nous signale la production de quelques céréales, des jardins ayant été observés au nord-est de la partie urbaine. Ils étaient probablement alimentés en saison des pluies par un canal creusé depuis l’Ighazer wan Agadez (Bernus et Cressier 1992). Certains bassins peuvent faire penser à des réserves d’eau pour allonger la période de culture. La tradition orale parle aussi d’une palmeraie, dont aucunes traces n’a été mise à jour.

Gélélé

Gélélé est le site de notre oasis le plus éloigné d’Azelik, mais il est aussi selon les datations carbone effectuées peut être le plus ancien, celui sur lequel les activités de salines puis de cuivre auraient pu commencer. A Gélélé l’exploitation des salines semble être collective, celui qui ramasse le sel c’est pour lui, alors que plus tard à Tegidda n’Tesemt, la propriété des salines est mise en place (Bernus et al. 1976), ce qui là aussi peut dénoter la prise en main de ce terroir par une autre population, c’est à dire qu’il n’y a pas eu continuité de Gélélé à Tegidda n’Tesemt. Gélélé a donc très certainement exploité le sel lors de la période du domaine de Maranda, exploitation qui lors de la période du Royaume de Tigidda devint celle du cuivre. Toujours est-il que ce site à très certainement fonctionné bien avant notre pentapole pour les populations nomades venant s’y abreuver.

Tadraght

A l'est de Takadda se trouvent d’autres sources qui suintent de la même faille que celles d’Azelik et sont dénommées encore aujourd’hui Tadraght, qui signifie « la montagne », ce qui paraît somme toute très exagéré au vu de la faible protubérance qui émerge au dessus de la plaine de l’Ighazer. Mais il n’est pas impossible que ce soit le nom des Touareg Imesdraghen qui donnèrent le nom à ces sources, puisque comme Lacroix le précise, Imesdraghen « ceux de la montagne » est opposé à Essuf « ceux de la plaine » pour les Messufa (Bernus et Cressier 1992), en souvenir peut être de leur origine de l’Adrar des Ifoghas. Il ne reste que très peu de constructions à Tadraght qui fut vraisemblablement beaucoup moins urbanisée. Ce site servait peut-être plus d’abreuvage pour les animaux de la brousse, notamment les chameaux nécessaires au commerce, les sources d’Azelik pouvant être réservées à la ville elle-même. L’exploitation minière affleure sur ce site, qui comme tous les autres est en très grand danger de disparition du fait de la pression des exploitations minières modernes.

A l'est de Takadda se trouvent d’autres sources qui suintent de la même faille que celles d’Azelik et sont dénommées encore aujourd’hui Tadraght, qui signifie « la montagne », ce qui paraît somme toute très exagéré au vu de la faible protubérance qui émerge au dessus de la plaine de l’Ighazer. Mais il n’est pas impossible que ce soit le nom des Touareg Imesdraghen qui donnèrent le nom à ces sources, puisque comme Lacroix le précise, Imesdraghen « ceux de la montagne » est opposé à Essuf « ceux de la plaine » pour les Messufa (Bernus et Cressier 1992), en souvenir peut être de leur origine de l’Adrar des Ifoghas. Il ne reste que très peu de constructions à Tadraght qui fut vraisemblablement beaucoup moins urbanisée. Ce site servait peut-être plus d’abreuvage pour les animaux de la brousse, notamment les chameaux nécessaires au commerce, les sources d’Azelik pouvant être réservées à la ville elle-même. L’exploitation minière affleure sur ce site, qui comme tous les autres est en très grand danger de disparition du fait de la pression des exploitations minières modernes.

Bangu Béri

Plus au sud est Bangu Béri « le grand puits » en Songhay, peut être la réserve d'eau de la ville habitée par des groupes songhayphones. Au sud de ce site s’étend un très grand cimetière avec au moins un millier de tombes. Le PAU a relevé d’autres cimetières près du centre urbain mais sans commune mesure à la taille de celui-ci, très disproportionné du peu de vestiges du site d’habitat. L’orientation des tombes ne trompe pas, c’est un cimetière musulman, le principal lieu funéraire de notre pentapole. Il est également le site potentiellement le plus tardif, notamment pour sa ressource en eau et l’élevage (Bernus et Cressier 1992).

In Zazan

Entre ces deux derniers sites, In Zazan qui pouvait être un caravansérail mais dont la fonction n’est pas assurée, et qui ressemble plus à un abri, peut être pour parquer les esclaves qui transitaient par cette halte commerciale. Il est d’ailleurs étonnant de retrouver cette forme délimitée de la même manière encore de nos jours, notamment autour de la ville minière d’Arlit. Il n’est pas assuré de leur fonction, mais on peut y voir par moment des bâtiments, bien que le plus souvent elles soient dénudées. Leur technique de construction actuelle est dès plus simple, un engin ratisse la terre et la ramène sur une ligne droite pour constituer un merlon de terre, les traces sur les images satellites ne trompent pas. De la même manière que notre caravansérail, elles possèdent une sorte de couloir d’entrée qui débouche sur une grande cour de 30 à 50 mètres de côté. Si la vocation défensive n’est pas assurée, celle de discrétion paysagère semble plus établie, tout comme pour un caravansérail qui protège des yeux comme du chapardage.

Fagoshia et les Tegidda

Fagoshia est tout proche de Takadda à 35 kilomètres au Sud-est, et produit aussi un peu de cuivre, mais sans véritable installation d'une transformation. Elle est assez vraisemblablement contemporaine de Takadda, notamment au vu des quelques céramiques tournées d’importation qu’on y a retrouvé (Bernus et Cressier 1992), et qui matérialisent l’aisance de ses résidents, permettant de suggérer que ce pu être le siège, au moins estivale, du Sultan Messufa Izar. Une mosquée y est également décrite par le PAU.

Tout autour de notre pentapole, se trouvent les trois Tegidda. Il serait étonnant qu’elles ne soient pas alors connue de notre capitale. Par contre, il ne semble pas que ces puits aient eut d'établissements fixes contemporains de Takadda, bien que pour Tegidda n’Tesemt ils peuvent être enfouis sous la ville actuelle, ce n'est que plus tard que l'on relèvera des éléments de type "urbains" somme toute bien modestes.

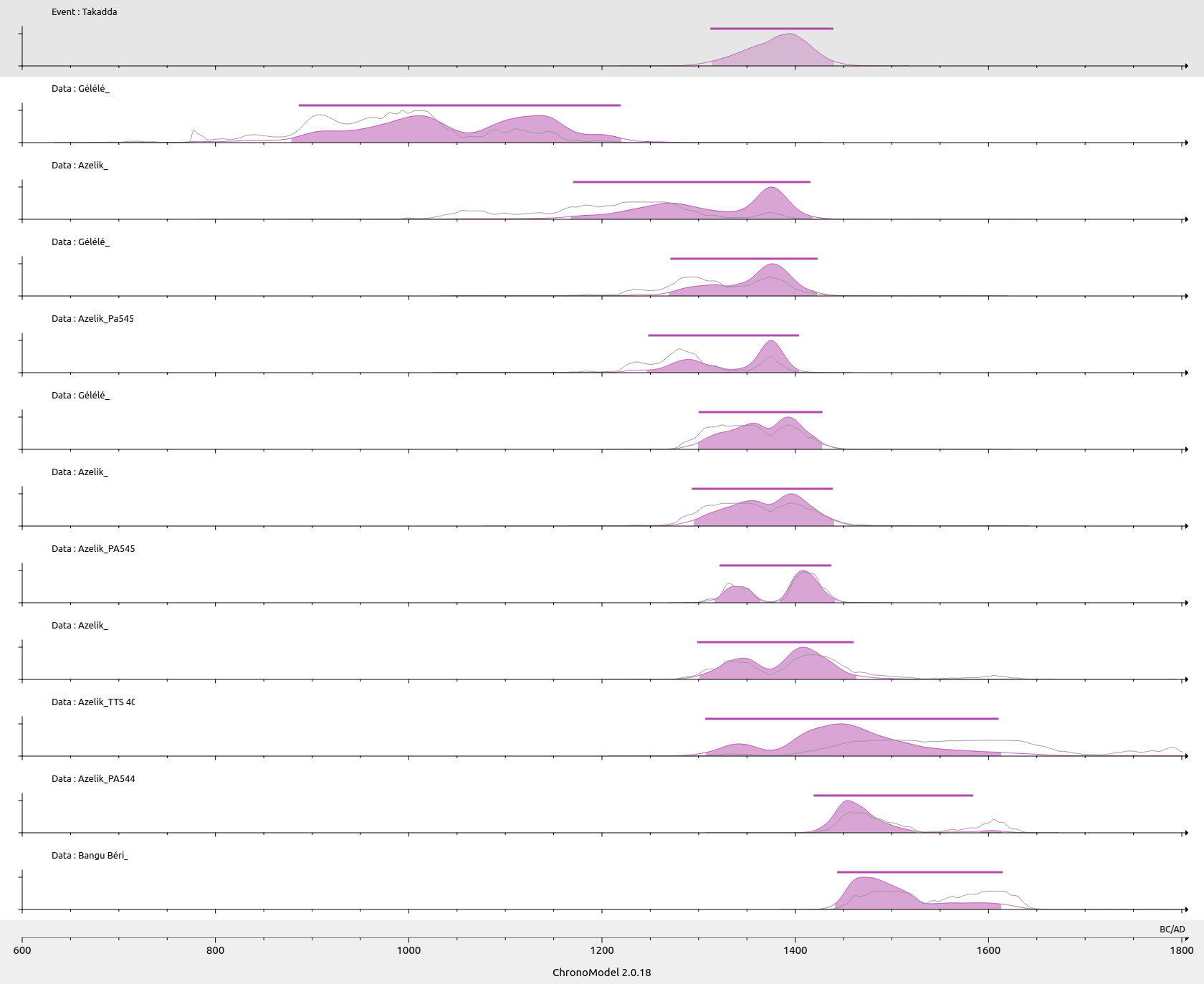

Les datations

Les différentes datations dont on dispose (Bernus et Cressier 2011), permettent de consolider la période d’utilisation de la capitale du royaume de Tigidda. Même si le site de Gélélé a pu être utilisé au moins dès le IXè siècle, les établissements de la pentapole commencent dès la fin du XIIè siècle. La période du maxima d’occupation débute avec le XIIIè siècle et le début du XVIè siècle, soit 300 ans d’activité, la plus importante aujourd’hui décelée se situant à la charnière des XIVè et XVè siècle, ce qui concorde très bien avec le témoignage d’Ibn Battūta.

Les différentes datations dont on dispose (Bernus et Cressier 2011), permettent de consolider la période d’utilisation de la capitale du royaume de Tigidda. Même si le site de Gélélé a pu être utilisé au moins dès le IXè siècle, les établissements de la pentapole commencent dès la fin du XIIè siècle. La période du maxima d’occupation débute avec le XIIIè siècle et le début du XVIè siècle, soit 300 ans d’activité, la plus importante aujourd’hui décelée se situant à la charnière des XIVè et XVè siècle, ce qui concorde très bien avec le témoignage d’Ibn Battūta.

La population

La surface du site archéologique de la pentapole (hors Gélélé) est d’environ 50 ha. Raymond Mauny nous donne une estimation pour Chinguetti de 100 habitants à l’hectare, 180 à 240 habitants pour des densités fortes (Mauny 1961), ce que l’on ne peut révéler à Takadda, le site étant dans un environnement ouvert et dépourvu d’enceinte. 5000 habitants serait donc une estimation plausible que l’on pourrait traduire en nombre de feux soit environ 500 concessions avec 10 personnes par feux. Dans tous les cas, il est difficile d’imaginer plus de potentiel pour ce site dont l’un des facteurs limitant est l’accès à l’eau, mais au dire d’Ibn Battūta, il n’y avait pas de difficultés à voir transiter par Takadda une caravane de 600 esclaves.

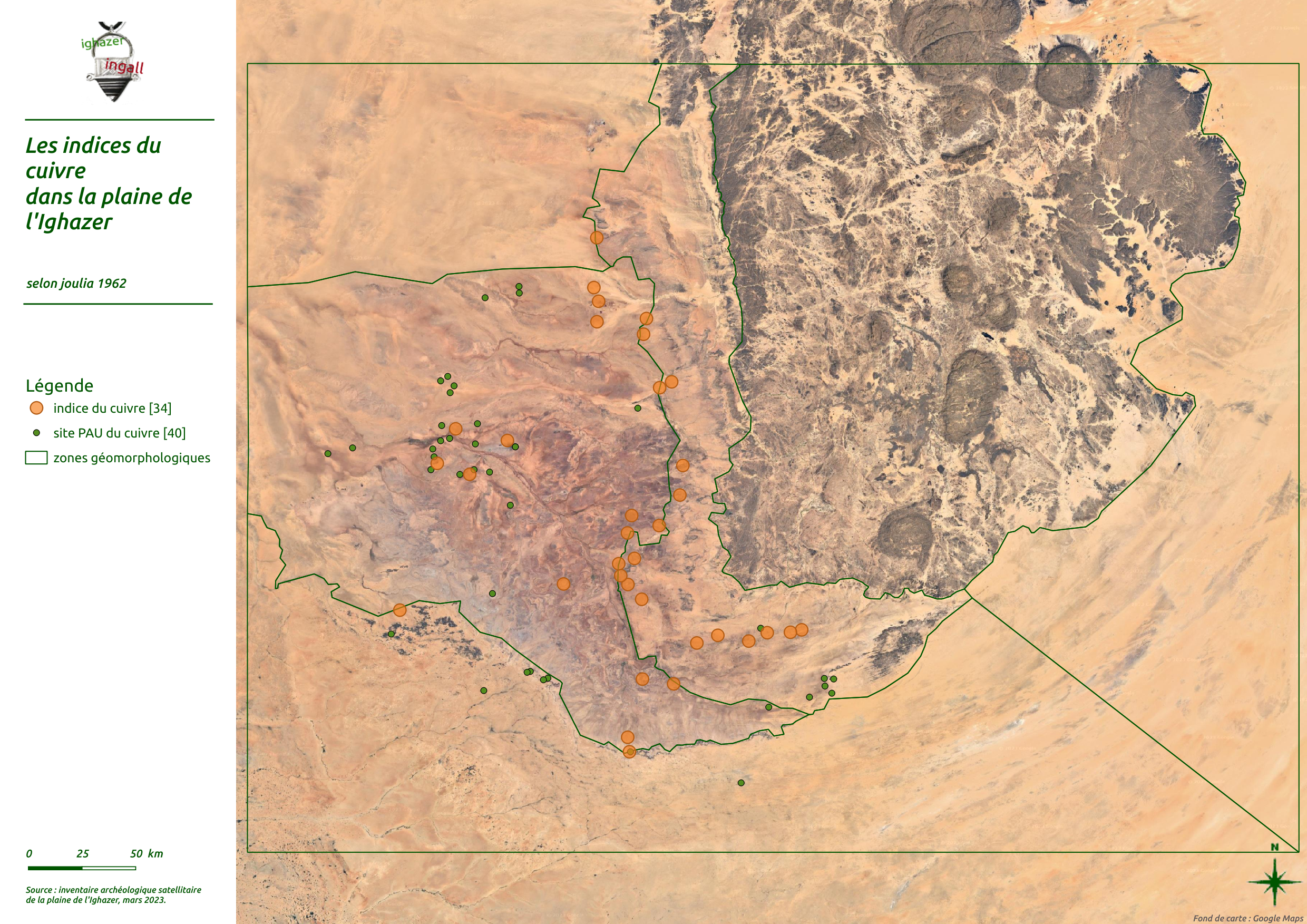

L’extraction du cuivre

Si les indices du cuivre sont présents dans presque tout l’Ighazer, l’anticlinal d’Azelik en possède sans doute l’un des gisements les plus importants avec celui de Gélélé à une dizaine de kilomètre. C’est d’ailleurs ce dernier site qui a dû se développer en premier (Bernus et Cressier 1992), il était déjà le siège d’une exploitation ancienne du sel, qui va être délaissée pour la rente bien plus lucrative du cuivre. Il n’y a pas de mines proprement dite, mais une ensemble de secteur où affleure la couche calcaire minéralisée à 2,36 % ce qui est important mais avec une épaisseur moyenne de seulement 20cm. C’est donc plus un bassin minier qui s’offre à la prospection et dont Takadda sera le collecteur (Bucaille 1975). A proximité de ces affleurements, on trouve, sur des dalles de grès affleurantes, un très grand nombre des batteries de cupules d’une grande régularité de formes et de dimensions, formant, à première vue, des « séries » orientées. Il n’est pas établi de contemporanéité certaine de ces cupules d’avec Takadda, mais les présomptions sont fortes pour en faire un élément du processus d’extraction (Bernus et Cressier 2011).

Si les indices du cuivre sont présents dans presque tout l’Ighazer, l’anticlinal d’Azelik en possède sans doute l’un des gisements les plus importants avec celui de Gélélé à une dizaine de kilomètre. C’est d’ailleurs ce dernier site qui a dû se développer en premier (Bernus et Cressier 1992), il était déjà le siège d’une exploitation ancienne du sel, qui va être délaissée pour la rente bien plus lucrative du cuivre. Il n’y a pas de mines proprement dite, mais une ensemble de secteur où affleure la couche calcaire minéralisée à 2,36 % ce qui est important mais avec une épaisseur moyenne de seulement 20cm. C’est donc plus un bassin minier qui s’offre à la prospection et dont Takadda sera le collecteur (Bucaille 1975). A proximité de ces affleurements, on trouve, sur des dalles de grès affleurantes, un très grand nombre des batteries de cupules d’une grande régularité de formes et de dimensions, formant, à première vue, des « séries » orientées. Il n’est pas établi de contemporanéité certaine de ces cupules d’avec Takadda, mais les présomptions sont fortes pour en faire un élément du processus d’extraction (Bernus et Cressier 2011).

Des blocs rocheux sont extraits de couche dolomitique de façon a être transportable, une partie est concassée sur place dans les cupules permettant d’extraite les mouchetures de cuivre. Le minerai est amené concassé ou en blocs déjà fractionnés dans les divers ateliers de la ville. Chaque artisan concasse plus finement encore le matériel avec les meules dormantes installées dans les ateliers, pour affiner l’extraction les nodules de cuivre natif. Ceux-ci seront ensuite fondus dans de petits creusets portés à la température de fusion du métal, auquel a été ajouté un peu de poudre de charbon de bois. Versé dans de petits moules à lingots, le cuivre sera ensuite travaillé par martelage, étirage ou tréfilage (Bernus et Cressier 2011). Il est difficile d’imaginer un transport à moyenne ou longue distance des blocs rocheux pour les concasser sur le site de Takadda, le concassage sur place permettant de limiter grandement le coût du transport. Mais, les batteries de cupules, en l’état de nos connaissances, ne se retrouve pas ailleurs en Ighazer. A la rigueur quelques indices du côté de Tegidda n’Adrar ou d’In Gall qu’il conviendra de confirmer.

La fonte du cuivre se faisait dans les maisons de la ville. Cette activité est le privilège en Afrique de la caste des forgerons. Ibn Battūta ne mentionne pas ces spécialistes, mais ce sont les esclaves des deux sexes qui semblent réaliser toutes les opérations. Cette entorse aux traditions et aux privilèges des forgerons peut s’expliquer par la simplicité de la technique employée, qui ne semble pas avoir eu d’équivalent en Afrique Noire et surtout qui ne devait pas être assimilée à la métallurgie véritable et au travail de la forge (Grébénart 1993). Cette technique simpliste, qui étonna grandement les archéologues de la métallurgie, est en régression flagrante avec les techniques de la fin du Néolithique.

Comme évoqué plus haut, l’exploitation du cuivre n’est pas forcément la raison d‘être de Takadda, mais son développement industrielle accentuera l’urbanité de la ville et le commerce transsaharien fournira la source de travail qui transitée déjà par l’Ighazer, les esclaves. Ce travail des esclaves, qui n'exclue pas la présence de quelques forgerons socialisés pour la partie finale de l’affinage du minerai, peut expliquer l’abandon très rapide de ce commerce, à la suite de l’effondrement du court du cuivre, résultat de l’accostage des portugais dans le Golfe de Guinée qui avaient déjà bien compris la forte demande des populations forestières pour ce métal, les esclaves émigrant avec leurs suzerains ou étant vendus.

Deux éléments essentiels marquent l’industrie du cuivre à Azelik, ce sont les cupules laissées par le broyage du minerai sur les terrasses gréseuses et les creusets servant à affiner et purifier le métal rouge. Les cupules ne se retrouve quasiment pas en Ighazer et les creusets retrouvés à Maranda sont plus gros et plus grossiers que ceux de Takadda et en nombre infiniment plus important (Bernus et Cressier 1992). Cela marque une fois de plus la non continuité industrielle entre Maranda et Takadda. Maranda était par ailleurs située sous un climat plus clément et possédait donc certainement une ressource arborée plus importante que le nord de la plaine de l’Ighazer. Le broyage plus fin effectué à Takadda pourrait être le résultat d’une présence bien moindre de la ressource énergétique nécessaire à l’affinage du minerai, technique qui serait donc plus adaptée aux conditions écologiques du nord de l’Ighazer.

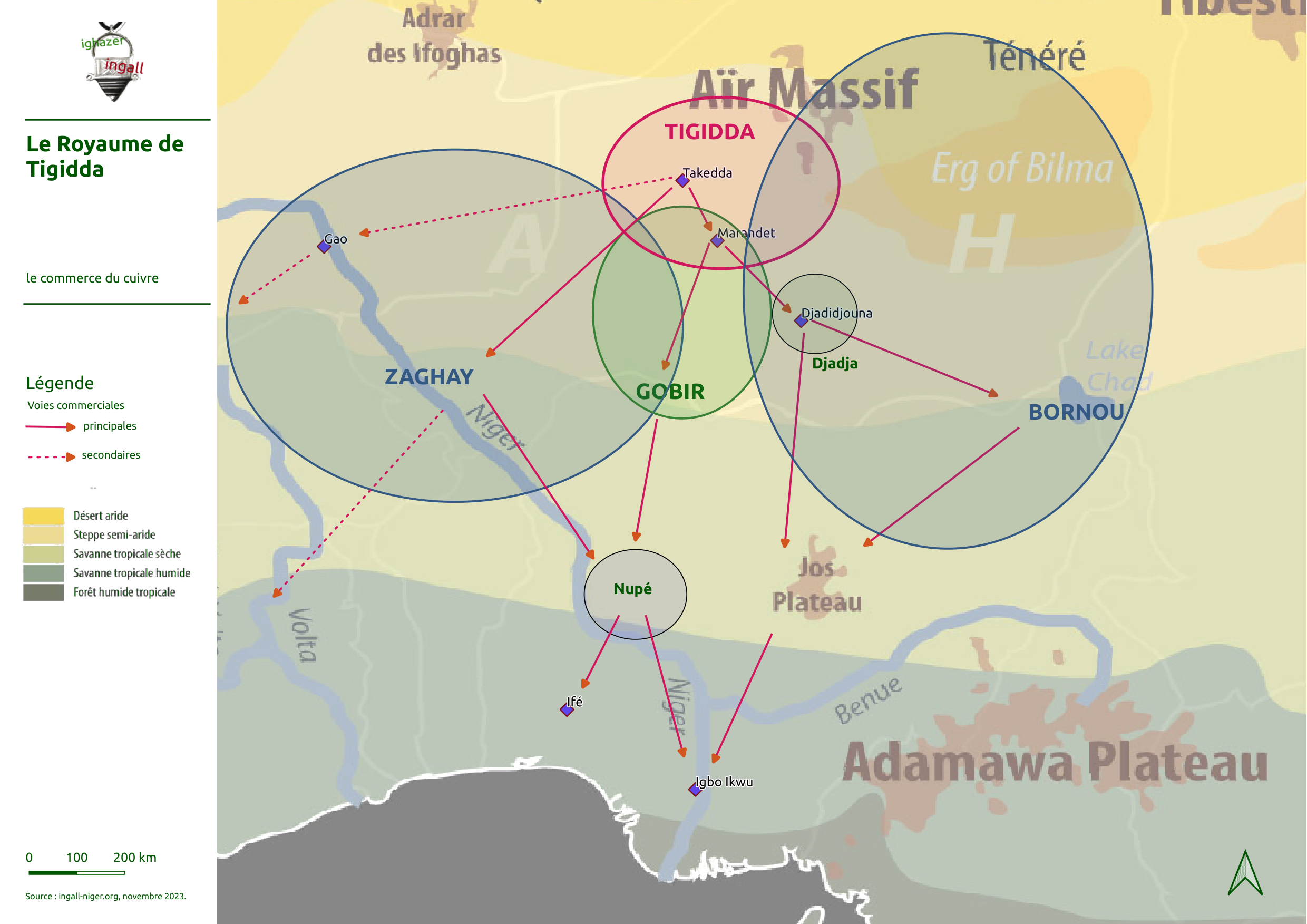

Le commerce du cuivre

Le niveau de production de cuivre de Takadda a été évaluée par l’équipe du PAU entre 150 et 300 kg par mois pour une cinquantaine d’atelier, soit annuellement 1 à 3 tonnes de cuivre, ce qui paraît largement suffisant pour justifier la réputation de centre industriel de Takadda (Bernus et Cressier 2011). L’intérêt de ce métal est bien connu à cette époque et participe, avec le sel, de la principale monnaie d’échange pour acquérir de l’or. Les restes de la caravane de Ma’den Ijafen découverte par Théodore Monod, dénote de l’intense trafic de ce métal entre Maghreb et Soudan au début du deuxième millénaire de notre ère. Malfante nous rapporte également que le commerce du cuivre était assuré par les génois au XIIè siècle, jusqu’au pays de nègres. Une partie de ce cuivre venait même de l’Europe centrale (Collet et Houssaye Michienzi 2021). Ces mêmes importations semblent moins lucratives au début du XVè siècle, une cargaison florentine restant à crédit au Touat en espérant qu’il revienne en or. En cause, les début de l’importation par voie maritime du métal par les portugais. Inquiets de cette avancée des Portugais le long des côtes, les Italiens cherchent à prendre contact avec le Sahara par une voie plus courte. Un des grands commerçants de la place de Gênes envoie ainsi au Touat, en 1447, son agent Antonio Malfante, qui transite par Tunis et Sidjilmassa (Saby 2008). De même, le Sultan du Bornou envoie une missive au Touat pour les encourager à continuer commerce qui semble alors ralentir. Dans la seconde moitié du XVè siècle, la géopolitique ouest-africaine est chamboulée, les sultanats sahéliens laissant la place à d’autres dont l’économie sera moins dépendante du cuivre.

Au vu du récit d’Ibn Battūta, qui n’est sans doute pas passé en Ighazer (Jarry 2019), ce sont les habitants riches, de part leur commerce avec l’Égypte, qui possèdent de nombreux esclaves et donc ont la main sur l’industrie du cuivre. Une tradition orale d’In Gall, nous ramène que le cuivre d’Azelik appartenait aux Imesdraghen (Bernus et Echard 1992), alors Imghad des Messufa, les Imajeghen dédaignant en général tout travail de la terre. Il paraît vraisemblable d’ajouter également les Turawa, commerçants blancs de Ghât, Ghadamès et du Touat, installés à Takadda et possédant aussi nombre d’esclaves.

Après extraction, le cuivre était fondu en baguettes, certaines fines et d'autres plus épaisses qui servaient de monnaie selon Ibn Battūta (Defrémery et Sanguinetti 1858). Cette utilisation monétaire est supposée du côté de la ville de Ghana, le cuivre étant alors préparé à Tegdaoust et vraisemblablement importé du Maroc (Devisse 1990). Pour Malfante, le cuivre servait de monnaie, avec les lamelles de cuivre, ils achetaient de la viande et du bois, avec les barres et les lingots, ils se procuraient des esclaves ou du blé (De la Roncière 1918). Ici, Malfante reprend très certainement les écrits ou informations d’Ibn Battūta, il laisse par ailleurs planer un doute sur l’importation du cuivre à Takadda (Hamani 1989).

L’exportation du cuivre

L’exportation du cuivre

Au milieu du XIVè siècle, Ibn Battūta signale que le cuivre de Takadda est exporté au Gobir, au Zaghay et au Bornou. Ce n’était pourtant pas les étapes finales de ce cuivre, leur utilisation étant faites par des peuplades du Nigeria, comme les civilisations d’Ifé, de Bénin et d’Igbo Ukwu (Niane 1985), où plus tardivement du plateau de Jos et de la ville de Dourbi Takouchéi vers le XIVè siècle, qui utilisait le laiton (2019). Au Nigeria, la source du cuivre la plus proche est Takadda (Kipré 1985). « Kano était le point de départ de la piste transsaharienne qui menait à Ghât et à Tunis en passant par l’Aïr et les mines de cuivre de Takadda. Le cuivre était très apprécié dans le royaume de Nupé, ainsi que par les Yoruba, qui le mélangeaient à l’étain de Bauchi pour en faire des masques funéraires par le procédé dit à cire perdue » (Cornevin 1975). Cette exportation vers la zone forestière va très certainement dynamiser les premiers échanges autour de l’axe commercial nord-sud entre les pays Hausa et le Maghreb via Takadda et participer à l’émergence des cités État Hausa.

Un autre axe d’exportation semble être le royaume du Mali vers la ville de Djeoudjeouah, qui serait la ville de Gao. Le Mansa Musa au XIVè siècle précise qu’il amène ce cuivre en sa capitale Niani, et qu’il le commerce contre l’or des Akan. Même si cette importation depuis Takadda est loin d’être confirmée, car le cuivre de Takadda serait alors en concurrence avec le cuivre des génois qui avait déjà atteint le Ghana au moins un siècle plus tôt, la destination est toujours la zone soudanienne en échange de l’or des Akan, ces derniers ayant des origines bornouanes et donc connaissant très vraisemblablement l’affection des peuples du Nigeria/Bénin pour le cuivre. Al Umari relatant son entretien avec le Mansa Musa sur le mine de Takadda, précisant que le mithkal vaut 4.25g de cuivre est aussi cher que l'or (Niane 1985). Même si Mauny ne partage pas le fait que la mine évoquée par le Mansa soit Takadda (Mauny 1961), il n'en demeure pas moins que le prix de ce métal était très certainement le même dans la sous-région et donc à Takadda. Djeoudjeouah pourrait aussi être Djadjidouna, un site en plein Damergou qui est sur la voie vers le Bornou ou vers le plateau de Jos.

Signalons également que le Mufti du pays de Ghana et informateur d’Ibn Khaldoun, lui indiqua en 1393/94 que le Takrur était aussi connu sous le nom de Zaghay (Boubrik et Joumani 2019). Ibn Khaldun semble placer le Takrur dans notre région et en faire le pays des noirs entre Hausaland et Boucle du Niger. Anne Haour le suggérant également vers le Kebbi ou le Katsina (Haour 2003), la racine « Za » semblant devoir être identifiée avec le roi mythique des Zas, Zaghay et Zaghawa que l’on identifie aux Songhay (Kintiba 2020).

On peut noter que les lieux d’exportation cités par Ibn Battūta, sont plus sûrement des points d’étapes pour une utilisation finale qui est la forêt soudanaise. Ce ne serait donc que des lieux de courtage du cuivre, matérialisant en sus une transition écologique entre zone sahélienne et soudanaise. Takadda marquant la limite écologique entre Sahel et Sahara, il n’est pas impossible que la transition entre savane arborée et forêt tropicale se fasse aussi par des intermédiaires comme le Nupé ou le plateau de Jos. Si la différenciation écologique marque de tels intermédiaires dans le commerce, c’est bien qu’elle doit aussi différencier les populations, leur organisation et leur économie dans chacune de ces zones, en Royaume, États ou Cités offrant un environnement culturel stable garant du commerce.

S’il participa assurément à la fondation du royaume de Tigidda, le cuivre est potentiellement l’un des éléments de fondement de l’état Gobirawa qui vers le XIIè siècle tend à s’étendre sur toute la zone sahélienne entre Ighazer et Gobir actuel. L’on ne connaît pas encore suffisamment le rôle des négro-berbères Gubr qui encadrèrent les hausaphones sahéliens pour former les Gobirawa, mais l’on sait que le commerce se marie très bien avec des organisation étatiques stables. On peut donc suggérer que les Gobirawa eurent un rôle d’intermédiaire important dans ce commerce, en témoigne la présence au Guber de Messufa logés par les Gobirawa (Rodd 1926 ; Cuoq 1975). Il ne faut sans doute pas établir le Guber de cette époque dans le même espace géographique que le Gobir actuel, jusqu’au XVè siècle l’influence et la capitale des Gobirawa est encore forte au sud de l’Ighazer entre Agadez et Maranda.

Takadda convoitée ?

Au XIIIè siècle et peut-être jusqu’à la moitié du XIVè siècle, Ibn Saïd nous rapporte que le Kanem s’étend dans le Kawar et le Fezzan, ou tout du moins selon Lange, a une certaine influence sur ces territoires (Lange 1985). Le Kanem dominait également le Djadja au nord-ouest du lac Tchad, ainsi que des « Berbères du Sud » que l’on ne localise pas. Le royaume de Djadja se situerait donc entre le Lac Tchad et l’Aïr où l’on trouve le village de Djadjidouna qui pourrait correspondre avec le Djeoudjéouah d’Ibn Battuta dans le pays de Mourteboun, idée déjà émise par Hamani (Hamani 1989).

A l’ouest de l’Ighazer, se développe un autre puissant royaume, l’empire du Mali. On relève dans l'histoire des empires du Mali et du Songhay des velléités de contrôle de ce centre minier. Mari Djata, premier empereur du Mali, en 1251 subit un premier échec sur la prise de Takadda. L'un de ses généraux qui l'a trahi Mansa Sakoura vers 1298-1308 étend l'empire du Mali à l'est en mettant la main sur les productions de cuivre de Takadda. L'empire se développe avant tout sur la maîtrise de l'or en Afrique de l'ouest qui le fera ainsi rayonner, avec le commerce d'esclaves. Le cuivre et le sel était alors les éléments essentiels du troc pour obtenir l’or du Sùdan, l’Empire du Mali assurant une fonction de courtage très rémunératrice (2019). En 1324, Mansa Musa se vante auprès d’Al Umari au Caire, d'avoir une grosse rente avec la tenue de la ville de Takadda. Mari Djata II, vers 1360-1373 va reconquérir Takadda, et Musa Keita II réprimera une rébellion Touareg dans la cité minière (Niane 1985). Au XIVè siècle, le Mali va mettre la main sur Takadda, ce qui suggèrent qu’entre temps le Bornou était maître des lieux.

Le royaume de Tigidda se trouve alors faire la frontière entre ces deux grands empires. Celui du Mali qui s’étend sur la boucle orientale du Niger et sur le Takrur d’Ibn Khaldun. Et celui du Kanem Bornou qui englobe un partie du Hausaland, le Kawar et l’Aïr. Située en sus à la croisée des voies transsahariennes, Gao-Egypte et Bornou-Touat, cela semble être une position idéale pour profiter des commerces de chacun de ces royaumes. Mais, c’est une position qui pu aussi être délicate par moment. Les quelques faits historiques relatés plus haut, dont certains sont sûrement enjolivés, indiquent que le contrôle de Takadda ne fut jamais total et pu alterner entre les deux Empires. Ainsi, il semble que le royaume de Tigidda et sa capitale ne furent jamais la cible d’une conquête, aucun système défensif n’ayant été mis à jour archéologiquement, ni même dans les récits des voyageurs, à la différence d’Agadez dont Jean Léon l’Africain nous dit qu’elle était emmurée (Scheffer 1898). Même si quelques affaires, comme la prise de la région par Mari Djata au XIVè siècle « traînent » dans la littérature, elle ne convainquent guère, et il faut se rendre à l’évidence, le Sultanat de Tigidda était suffisamment puissant et habile politiquement pour subsister dans cette géopolitique médiévale. Cela se traduit sans conteste avec les trois destination du cuivre, Bornou, Gobir et Songhay. La relation avec le Bornou se faisant sans doute par l’intermédiaire des Iteseyen du sud Air, celle avec le Gobir et les Gobirawa et celle avec le Songhay étant sans doute la plus ancienne du fait des filiations entre berbères-songhay de l’Ighazer et ceux de la boucle du Niger.

Au delà de l’effondrement du court du cuivre au XVè siècle, une sévère sécheresse au milieu de ce siècle anéantira tous les espoirs de Takadda de poursuivre un quelconque rayonnement.

Références

Bernus S. 1981 – Relations entre nomades et sédentaires des confins sahariens méridionaux : essai d’interprétation dynamique, Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, (32), p. 23‑35.

Bernus E. 1989 – « Attawari » in « Encyclopédie berbère », Éditions Peeters, volume. 7, p. 1032‑1034.

Bernus S., Cressier P. 1992 – Programme archéologique d’urgence 1977-1981 : 4- Azelik-Takedda et l’implantation médiévale, Études Nigériennes no 51, IRSH, 390 p.

Bernus S., Cressier P. 2011 – « Azelik » in « Encyclopédie Berbère », Éditions Peeters, volume. 8, p. 1210‑1217.

Bernus E., Echard N. 1992 – Programme archéologique d’urgence 1977-1981 : 5- Les populations actuelles, Études Nigériennes no 52, IRSH, 108 p.

Bernus S., Gouletquer P., Kleinmann D. 1976 – Die Salinen von Tegidda-n-tesemt, EAZ Ethnogr.-Archäol, p. 209‑236.

Boubrik R., Joumani A. 2019 – Le Sahara. Lieux d’histoire et espaces d’échange, Rabat, Centre des études sahariennes, 200 p.

Bucaille R. 1975 – Takadda, pays du cuivre, IFAN, 37 (4), p. 127‑152.

Claudot-Hawad H. 1996 – Ordre sacré et ordre politique chez les Touaregs de l’Aïr, p. 223.

Collet H., Houssaye Michienzi I. 2021 – Le Touat dans la globalité médiévale, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, (149), p. 53‑78.

Cornevin R. 1975 – De la préhistoire à l’indépendance du Nigeria, Le Monde Diplomatique (1975), https://www.monde-diplomatique.fr/1975/12/CORNEVIN/33591.

Cuoq J. 1975 – Recueil des sources arabes concernant l’Afrique occidentale du VIIIe au XVIe siècle, Paris, France, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 490 p.

De la Roncière C. 1918 – Découverte d’une relation de voyage datée du Touat et décrivant en 1447 le bassin du Niger, Imprimerie Nationale, 32 p.

Defrémery, Sanguinetti 1858 – Ibn Battuta, Le voyage au Soudan, Société asiatique, , 376‑449 p.

Devisse J. 1990 – Commerce et routes du trafic en Afrique occidentale, in Histoire générale de l’Afrique, III: L’Afrique du VIIe au XIe siècle, p. 954.

Echard N. 1975 – L’expérience du passé : Histoire de la société paysanne hausa de l’Ader, Études Nigériennes no 36, IRSH, 232 p.

Fauvelle X.F. 2019 – Islam, commerce et royaumes courtiers en Afrique au Moyen-Âge, Collège de France.

Grébénart D. 1993 – Azelik-Takedda et le cuivre médiéval dnas la région d’Agadez, Le Saharien, (125), p. 5‑7.

Hamani D. 1989 – Le Sultanat Touareg de l’Ayar : au carrefour du Soudan et de la Berbérie, L’Harmattan, 513 p.

Haour A. 2003 – Ethnoarcheology in the Zinder Region, Republic of Niger: the site of Kufan Kanawa, Oxford, England, Archeopress.

Jarry L. 2019 – Ibn Battuta en Ighazer, ou pas !, Sur ce site, http://www.ingall-niger.org/hier/le-royaume-de-tigidda/ibn-battuta-en-ighazer .

Kintiba G. 2020 – L’empire de Songhay, 1375-1591 : Mémoire et héritage d’un passé glorieux. Un essai historiographique, Collège Park.

Kipré P. 1985 – Des lagunes ivoiriennes à la Volta, in Histoire générale de l’Afrique, IV: L’Afrique du XIIe au XVIe siècle, p. 353‑368.

Lange D. 1985 – Royaume et peuple du Tchad, in Histoire générale de l’Afrique, IV: L’Afrique du XIIe au XVIe siècle, p. 265‑292.

Lhote H. 1955 – Contribution à l’étude des Touareg soudanais, Bulletin de l’IFAN, 17 (3‑4), p. 334‑370.

Mattingly D. et al. 2017 – Trade in the Ancient Sahara and Beyond, Cambridge University Press, 449 p.

Mauny R. 1961 – Tableau géographique de l’ouest africain au moyen âge, Swets & Zeitlinger, 587 p.

Mekkaoui A. 2015 – Le magmatisme basique de l’axe Damrane-Kahal Tabelbala (Daoura, Monts de l’Ougarta, Sud-Ouest, Algérie): Géologie, Pétrologie, Géochimie et Contexte Géodynamique, , Oran 2.

Morin-Barde M., Hawad M. 1985 – « Agdud » in « Encyclopédie berbère », Editions Peeters, volume. 2, p. 246‑248.

Niane D.T. 1985 – Le Mali est la deuxième expansion Manden, in Histoire générale de l’Afrique, IV: L’Afrique du XIIe au XVIe siècle, p. 145‑196.

Niane D.T. 1985 – Les relations entre les différentes régions, in Histoire générale de l’Afrique, IV: L’Afrique du XIIe au XVIe siècle, p. 665‑688.

Nicolas F. 1950 – Contribution à l’étude des Touareg de l’Aïr, Mémoire de l’Institut Français d’Afrique Noire, 10, p. 459‑503.

Poncet Y. 1983 – Programme archéologique d’urgence 1977-1981 : 0- atlas, Études Nigériennes no 47, IRSH, 89 p.

Rodd F.R. 1926 – People of the veil, Macmillan and Co, 475 p.

Rossi B. 2010 – Being and becoming Hausa in Ader, Brill, p. 113‑139.

Rossi B. 2016 – The Agadez chronicles and Y Tarichi: A reinterpretation, History in Africa, 43, p. 95‑140.

Saby C. 2008 – Les Garamantes, Editions Servimédia.

Scheffer C. 1898 – Description de l’Afrique, Ernest Leroux, 480 p.

Souag L. 2020 – Explaining Korandjé: Language contact, plantations, and the trans-Saharan trade, Journal of Pidgin and Creole Languages, 30 (2), p. 189‑224.