L'origine des Peuls a été débattue tout au long du XXè siècle, semblant être un long combat entre des hypothèses toutes aussi plausibles les unes que les autres. L'un des premiers à se lancer fut l'aventurier Henri Lhote en 1958, qui établit un parallèle avec les gravures et les peintures rupestres du Tassili n'Ajjer. Il y décela des individus ayant certains traits peuls, principalement au niveau vestimentaire et liés à l'environnement animal entourant ces personnages, tels que les bovins et la grande faune d'Afrique. Mais dès le XIXè siècle, le phénotype particulier des Peuls intriguait déjà fortement les taxonomistes, qui étaient incapables de classer cette population dans une de leurs catégories habituelles, entraînant ainsi la multiplication des origines farfelues.

Ils ont, tour à tour, été présentés comme des Berbères anciennement alliés avec des Noirs, les descendants de légionnaires gaulois en garnison à Memphis, des migrants en provenance de Malaisie ou d'Inde, des Tziganes fuyant les invasions mongoles, voire des Océaniens et bien sûr des migrants originaires d'Égypte (Boetsch et Ferrié 1999). Le point commun qui ressort de ces origines est sans doute le caractère fortement exogène à l'Afrique, suggérant que les Peuls sont nécessairement issus de populations blanches septentrionales. Cependant, l'idée d'une proximité biologique exogène à l'Afrique chez les Peuls persistait encore au début des années 1960, lorsque Marguerite Dupire écrivait : "Le Peul, ou du moins l'image idéale qu'on se fait de lui non sans raison, est d'aspect plus 'europoïde' que 'négroïde'" (cité par Boetsch et Ferrié 1999). Lam aura, au début du XXIè siècle, le mérite d'en faire des Africains en les reliant à la royauté pharaonique du Nouvel Empire (1500-1000 avant notre ère), qui avait l'habitude de se marier avec des Asiatiques de la péninsule arabique (Lam 2003).

Ils ont, tour à tour, été présentés comme des Berbères anciennement alliés avec des Noirs, les descendants de légionnaires gaulois en garnison à Memphis, des migrants en provenance de Malaisie ou d'Inde, des Tziganes fuyant les invasions mongoles, voire des Océaniens et bien sûr des migrants originaires d'Égypte (Boetsch et Ferrié 1999). Le point commun qui ressort de ces origines est sans doute le caractère fortement exogène à l'Afrique, suggérant que les Peuls sont nécessairement issus de populations blanches septentrionales. Cependant, l'idée d'une proximité biologique exogène à l'Afrique chez les Peuls persistait encore au début des années 1960, lorsque Marguerite Dupire écrivait : "Le Peul, ou du moins l'image idéale qu'on se fait de lui non sans raison, est d'aspect plus 'europoïde' que 'négroïde'" (cité par Boetsch et Ferrié 1999). Lam aura, au début du XXIè siècle, le mérite d'en faire des Africains en les reliant à la royauté pharaonique du Nouvel Empire (1500-1000 avant notre ère), qui avait l'habitude de se marier avec des Asiatiques de la péninsule arabique (Lam 2003).

En même temps, Amadou Hampaté Ba, un Peul initié, élargit le champ d'investigation des origines au domaine du symbolisme. Il croyait reconnaître, dans certaines fresques rupestres décrites par Henri Lhote, la transcription de mythes connus et une série de rites encore pratiqués au début du XXè siècle par des Peuls de la boucle du Niger (Hampaté Ba et Dieterlen 1966). Hampaté Ba tente une reconstruction qui permet presque une lecture directe de la fresque. Cependant, il procède par calquage d'éléments extraits arbitrairement du récit, lesquels s'articulent aux images, dissociant ainsi les éléments de la structure constructive du mythe pour les superposer à des figures rupestres (Amrane 2002).

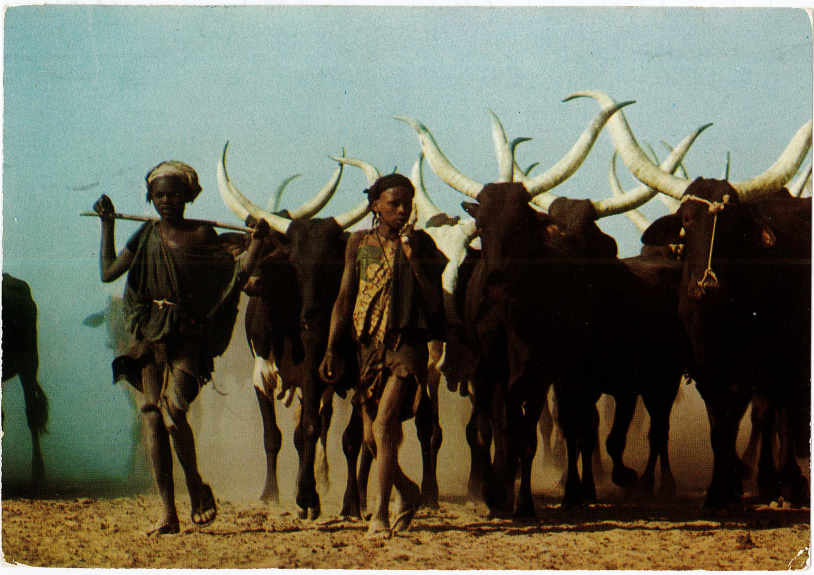

La tradition orale des Peuls les fait venir d'un pays mythique, Héli et Yoyo, où, avant la grande dispersion, les Peuls auraient vécu heureux, comblés de toutes les richesses et épargnés de tout mal, y compris la mort. Cependant, comme c'est souvent le cas dans les mythes, leur mauvaise attitude et leur ingratitude ont provoqué la colère divine de Guéno, qui les a maudits, les obligeant ainsi à émigrer (Lam 2003). Comme toute tradition orale, elle a été très probablement déformée au fil du temps, influencée par l'histoire. La vallée du Nil pourrait correspondre à cette tradition, mais le delta intérieur du fleuve Niger pourrait aussi être cette terre de richesse, avant les débuts de l'agriculture qui a initié des relations conflictuelles, entre pasteurs nomades et cultivateurs sédentaires, conflits qui se retrouvent encore de nos jours partout où les Peuls mènent leurs troupeaux aux longues cornes. Encore aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, les éleveurs peuls, chassés des régions agricoles méridionales en raison de la pression démographique et du développement des cultures industrielles, pénètrent dans la zone pastorale jusqu'à la lisière du Sahara, qui était autrefois uniquement occupée par les Touaregs et les Arabes (Bernus 1974).

Des pasteurs graveurs qui s’émancipent à l’aube de l’histoire

Christian Dupuy (Dupuy 1999 ; Dupuy 2011) va préciser l'intuition d'Henri Lhote en identifiant, parmi les représentations rupestres, un groupe de pasteurs de bovins pouvant être associés à certains groupes Peuls. Ces pasteurs nomades évoluaient dans un environnement où la grande faune et les bovins coexistaient. Ces hommes, dont les préoccupations étaient orientées vers l'extérieur des campements - aucune représentation féminine ni scène de campement n'était présente - en étaient les auteurs, dans une vaste région géographique délimitée par les gravures à travers le Sahara central et au-delà.

Christian Dupuy (Dupuy 1999 ; Dupuy 2011) va préciser l'intuition d'Henri Lhote en identifiant, parmi les représentations rupestres, un groupe de pasteurs de bovins pouvant être associés à certains groupes Peuls. Ces pasteurs nomades évoluaient dans un environnement où la grande faune et les bovins coexistaient. Ces hommes, dont les préoccupations étaient orientées vers l'extérieur des campements - aucune représentation féminine ni scène de campement n'était présente - en étaient les auteurs, dans une vaste région géographique délimitée par les gravures à travers le Sahara central et au-delà.

Dès lors que le port de la lance devient une tradition, comme c'est encore le cas chez certains Peuls de la boucle du Niger, l'image gravée de l'homme devient imposante (Dupuy 1999). Cette évolution de l'art rupestre concerne principalement le sud du Sahara, notamment l'Adrar des Ifoghas et l'Aïr, où se concentrent les porteurs de lance (Dupuy 2011). C'est aux côtés de ces nouvelles représentations de porteurs de lance que les premières images de chevaux apparaissent, bien que personne ne les chevauche, sur ces mêmes rochers de l'Adrar des Ifoghas et de l'Aïr.

Les lances et les chevaux deviennent les nouveaux symboles de pouvoir des pasteurs bovins qui, afin de défendre leurs intérêts face à la concurrence humaine et à la dégradation de leur environnement, se hiérarchisent autour de ces attributs. Le char attelé représente en quelque sorte le sommet de cette évolution, jusqu'à ce que les conditions environnementales ne les contraignent à se replier vers la zone sahélienne, qui devient la seule garantie de la poursuite de l'élevage bovin. Selon Christian Dupuy, on pourrait retrouver ces groupes chez certains Peuls de la boucle du Niger et d'autres autour du lac Tchad, et le début de la sédentarisation d’une partie de ces populations, marque ainsi la fin de cette tradition représentée dans les gravures rupestres (Dupuy 1999).

Avec le site d'Iwelen dans l'Aïr septentrional, nous disposons d'un repère chronologique important. Jean-Pierre Roset a pu établir une relation entre des sites d'habitat où des pointes de lances ont été découvertes lors de fouilles, ainsi qu'une céramique retrouvée dans des tumulus à cratère voisins. Étant donné les similarités entre ces éléments d'habitat, de sépultures et de gravures, les dates obtenues à Iwelen permettent de situer au premier millénaire avant notre ère l'âge de pleine expression de cette culture dans l'Aïr (Roset 2007) et très probablement au-delà, dans l'Adrar des Ifoghas et dans la majeure partie du Sahara méridional.

Les Peulh Wodaabé

L'aire géographique actuelle occupée par les Peuls est très vaste, s'étendant de la bordure atlantique aux abords du lac Tchad. Où qu'ils se trouvent, les Peuls sont éleveurs de bovins. Alors que certains groupes sont nomades, d'autres ne se déplacent que pendant une partie de l'année. Ceux qui pratiquent à la fois l'élevage et l'agriculture sont sédentaires. Cette diversité des modes de vie suppose des expériences historiques différentes selon les groupes et les régions (Dupuy 2011).

L'aire géographique actuelle occupée par les Peuls est très vaste, s'étendant de la bordure atlantique aux abords du lac Tchad. Où qu'ils se trouvent, les Peuls sont éleveurs de bovins. Alors que certains groupes sont nomades, d'autres ne se déplacent que pendant une partie de l'année. Ceux qui pratiquent à la fois l'élevage et l'agriculture sont sédentaires. Cette diversité des modes de vie suppose des expériences historiques différentes selon les groupes et les régions (Dupuy 2011).

Seule une partie des Peuls, les Wodaabé, ont conservé leur mode de vie nomade. La majorité des Wodaabé vivent au Niger, on peut en rencontrer à In Gall, où certains groupes ont leur territoire dans les environs, tandis que d'autres y passent temporairement, comme de nombreux nomades à la recherche de pâturages lors de la transhumance annuelle de la Cure salée. Les Peuls Wodaabé pratiquent un nomadisme s'étendant du nord du Nigeria, qu’ils quittent au début de la saison des pluies et qui est aussi le début des semences pour les cultivateurs, pour se rendre sur les pâturages salés de l’Ighazer au nord du Niger. Après les récoltes céréalières au sud ils peuvent retourner fertiliser avec leurs troupeaux les champs de céréales, effectuant ainsi une transhumance de plus de 1000 km.

Dans la commune d'In Gall, les Peuls de la composante Wodaabé sont principalement basés à l'ouest et au sud, où certains commencent à se sédentariser. Ils sont subdivisés en deux groupes : les Bikarawa, créés en 2002 avec 24 tribus, et le groupement Bingawa, créé en 2001 avec 14 tribus (ONG RAIL 2021). En plus des Peuls de la région, une partie importante de cette communauté, située plus au sud du pays, explore la plaine pendant la transhumance estivale. Il s'agit des Yenmawa, des Uda et des Farfaru, originaires des régions de Maradi, Zinder et Tahoua (Afane 2015).

Les Peuls nomades appartiennent à une culture différenciée de toutes les autres : ils ne possèdent pas de tentes et à la saison des pluies ils s'enroulent dans des nattes pour se protéger. Une haie de branchages d'épineux entoure leur campement, aire contenant parfois un lit sommaire et une sorte de table où sont étalées des calebasses de toutes dimensions. La calebasse s'oppose ici à l'écuelle de bois touarègue. Le pantalon de cuir limite l'usage du vêtement en tissu, si ample et si important chez les Touaregs. Le voile de tête est absent. On ne retrouve pas chez les Peuls la même diversification du bétail. Les bovins forment la quasi-totalité du troupeau : bêtes de grande taille, au fort poitrail, à la bosse saillante, aux immenses cornes en lyre, à la robe acajou foncé tirant sur le noir, toutes caractéristiques qui les distinguent des petites vaches Azawak des Touaregs, tachetées, aux cornes et à la bosse peu développées. Les petits animaux, ovins et caprins, comme les camelins, sont rares. C'est un monde à part, qui vit en marge et qui préserve ses propres valeurs. Les vaches bororoji sont rarement croisées avec les taureaux touaregs, bien que la vache Azawak soit réputée meilleure laitière. Les quelques croisements opérés sont pratiqués avec prudence, pour ne pas enlever aux animaux leurs traits caractéristiques, valeurs esthétiques fondamentales pour les éleveurs Bororo (Bernus 1974).

« Individualistes, dans une société qui ne connaît pas les hiérarchies compliquées des Touareg, ils vivent repliés sur eux-mêmes, avec leurs troupeaux de vaches aux immenses cornes en lyre, dédaigneux du monde qui les entoure. Contrairement aux Touareg, les différents groupes Bororo vivent d'une manière très semblable. Rien ne distingue un riche d'un pauvre, sinon le nombre de bovins qu'il possède. A la très grande diversité de comportements, de modes de vie et d'économies des Kel Tamacheq, les Bororo opposent une relative uniformité » (Bernus 1966).

Les Peuls Wodaabé, sont également connus sous le nom de Bororo, de la race de zébus bororodji, caractérisée par ses longues cornes. Les Peuls Farfaru sont de grands éleveurs de la race Djeli, reconnaissable par ses cornes en forme de croissant ou de lyre, ainsi que de la race Azawak, qui possède de courtes cornes mais est très productive (Afane 2015). Comme chez les autres pasteurs nomades, les formes de solidarités sont importantes chez les Peuls, notamment avec le système de habanayé qui est le prêt d’une femelle bovine jusqu’à la troisième mise bas.

Une sédentarité récente

Ce sont les populations les plus récentes à être arrivées dans la plaine de l'Ighazer au milieu du XXè siècle, contraintes de chercher des pâturages de plus en plus au nord en raison de l'expansion de l'agriculture dans le sud du pays (Bernus 1974), mais bénéficiant également des nouvelles installations de puits et de forages mises en place par le colonisateur. Durant les grandes sécheresses des années 70, ils ont quitté l'Ighazer pour y revenir par la suite, pratiquant la nomadisation, voire se sédentarisant à partir des années 80.

Le mouvement n'est pas récent, des infiltrations par le Tadress et le sud d'In Gall ont été observées depuis 1925, en provenance de Dakoro et de Tanout, avec près de 1000 personnes en 1948 et 3500 en 1963 (Séré de Rivières 1965). Les Bernus avaient déjà signalé la remontée des Peuls dans le nord du Niger et la présence permanente tout au long de l'année de quelques regroupements de Peuls Wodaabé, Bikarawa, Bingawa et Ruwada, totalisant moins d'un millier d'individus (Bernus 1981). Dans la région de l'Ighazer, cette stratégie se concrétise par la création de nouveaux villages tels que Tagdount, Tedbik, Tagalalt, Fidik, Alakat, Martaba (LUCOP 2006). Les Peuls, 2598 habitants, représenteraient environ 10 % de la population de la commune d’In Gall.

La création récente des groupements reconnus administrativement pour les Peuls Bingawa et Bikarawa leur permet, depuis 2001, de s'intégrer aux institutions du Niger, car ils sont encore aujourd'hui plutôt en marge de la société consumériste, notamment les éleveurs nomades. Il convient de mentionner que les différentes administrations, qu'elles soient coloniales ou nigériennes, ont toujours eu une vision assez négative des Peuls, refusant leur scolarisation, s'appropriant les pâturages et les puits, et cherchant systématiquement à éviter les impôts (Aghali 2008).

Au cours des dix dernières années, on observe dans certaines régions du Niger une tendance des pasteurs à matérialiser leur lien avec leur terroir et à y développer de petites infrastructures, des bases de résidence plus ou moins permanentes, favorisant ainsi des actions d'intérêt collectif. Cette tendance est particulièrement remarquable chez les Peuls Wodaabé, qui représentent la partie du monde pastoral la plus attachée à la mobilité et pour qui l'élevage demeure la seule activité possible.

Leur stratégie de sédentarisation répond à différents besoins concrets et réalistes (Hammel 2001), comme de marquer de façon visible et physique l’occupation permanente du terroir par le groupe, le passage saisonnier sur le puits n’étant plus suffisant pour affirmer son droit, d’établir une garde permanente du puits, contre des groupes concurrents qui pourraient le détruire, et d’affirmer le droit d’usage prioritaire de ce puits et des ressources qu’il dessert. De répondre à l’évolution du contexte économique et aux fluctuations des termes d’échange par le stockage des céréales et des intrants alimentaires d’appoints pour le bétail. D’encourager les membres du groupe sans bétail, qui pèsent sur l’économie globale des groupes familiaux, de s’installer sur les terroirs d’attache, rendant ainsi de multiples services. De sédentariser quelques membres du groupe dans un lieu où ils pourront représenter le groupe dans les négociations et affaires juridiques et se spécialiser dans les relations entre le milieu éleveur nomade et le monde administratif. D’encourager la scolarisation des enfants. Ce n’est possible que s’ils peuvent grandir avec l’encadrement de leur milieu social d’origine, et non dans un milieu qui marginalise leur condition d’éleveur, rendant possible la création des écoles sur ces sites.

Les Bingawa semblent être les plus entreprenants. Ils sont engagés dans une dynamique multidirectionnelle d'appropriation de l'espace et des connaissances. Leurs membres sont actifs dans l'artisanat et le tourisme, et ils ont également ouvert une école primaire à Fidik, leur village central, situé à 7 km au sud-ouest du village de Mararaba (Aghali 2008).

On notera que les migrations Peuls en direction du Niger on débuté vers le XVè siècle dans la Hausaland. Ces mouvements peuls depuis l’ouest en direction de l’est seraient liés à des causes écologiques. Les Peuls, devant la progression de la mouche tsé-tsé, bloqué au nord par le Sahara, n’ont d’autres choix que de se diriger vers l’est pour atteindre des zones de savanes, où la mouche tsé-tsé est absente (Servant 2022). Les Peuls ont ainsi eu un rôle important dans la « hausaïsation » du territoire. En effet, les Peuls ont été extrêmement réceptifs à la culture Hausa au point qu’une nouvelle identité a émergé, constituant le groupe hausa-fulani qui parle un dialecte Hausa et qui serait à l’origine au début du XIXè siècle des Djihad lancés par le réformateur Usaman Dan Fofio.

Le Yaake, les yeux qui roulent

Le Yaake peut durer plusieurs heures chaque jour, pendant lesquelles les hommes dansent et chantent sous le soleil. Certains d'entre eux ont une astuce dans leur sac : ils boivent un thé d'écorce fermenté qui a un effet hallucinogène, mais qui leur permet également de danser pendant des heures.

Le Gerewol est à la fois un concours de beauté et un rituel de cour dans la culture Wodaabé. Il est courant que le spectacle attire des flirts et potentiellement des mariages. Dans la culture Wodaabé, la beauté revêt une grande importance et les femmes sont libres de prendre des maris supplémentaires à condition qu'ils soient physiquement attrayants, dans l'espoir d'avoir des enfants également beaux. De même, les hommes attrayants ont tendance à avoir de nombreuses partenaires. Il n'y a pas de double standard à cet égard, et le rituel du Gerewol est une expression de leur honnêteté et de leur ouverture culturelle.

Les hommes Wodaabé se peignent le visage, généralement avec du rouge ou du jaune, accentué par des motifs blancs et noirs, qui mettent en valeur la symétrie de leurs traits faciaux, quelque chose que les femmes Wodaabé apprécient énormément. Les hommes Wodaabé portent des tenues traditionnelles de cérémonie qui, selon la tribu, peuvent être composées de belles étoffes colorées, de perles et de coiffures à plumes, ainsi que de ceintures en cuir. Ils chantent et dansent pour impressionner les juges, principalement des femmes, en effectuant une danse en ligne où les hommes se tiennent épaule contre épaule et se balancent au rythme des chants hypnotiques.

Les plumes s'envolent, les pieds frappent le sol, les cloches résonnent et les visages sont peints. Alors que les Occidentaux pourraient considérer ces visages comme quelque chose de bizarre, pour les Wodaabé, c'est un moyen d'exprimer leur beauté. De grands yeux blancs et lumineux ainsi que des dents blanches sont également considérés comme des traits attrayants chez les Wodaabé, et ils accentuent ces caractéristiques en clignant des yeux, en souriant et en roulant des yeux. Pendant la fête officielle de la Cure aalée à In Gall, ils enchantent les touristes avec leurs danses traditionnelles spectaculaires. Cette période de célébration est également propice aux mariages et au Gerewol (fête Peul).

|

|

|

Références

Afane A. 2015 – La zone pastorale de l’Eghazer (Nord - Ingall - Niger) : conditions pour la mise en place d’une cogestion des ressources végétales dans le cadre d’un développement et d’une conservation durables, Thèse, Université Grenoble Alpes, inédit, 295 p.

Aghali A. 2008 – La commune d’In Gall (2) : Etudes et travaux, Lasdel, inédit, 53 p.

Amrane A. 2002 – Ethnoarchéologie et rupestres sahariens, Horizons Maghrébins - Le droit à la mémoire, 47 (1), p. 169‑175.

Bernus E. 1966 – Les Touareg du Sahel nigérien, Les Cahiers d’Outre-Mer, 19 (73), p. 5‑34.

Bernus E. 1974 – Les Illabakan (Niger) : une tribu touareg sahélienne et son aire de nomadisation, ORSTOM, 116 p.

Bernus S. 1981 – Relations entre nomades et sédentaires des confins sahariens méridionaux : essai d’interprétation dynamique, Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, (32), p. 23‑35.

Boetsch G., Ferrié jean-P. 1999 – La naissance du Peul : invention d’une race frontière au sud du Sahara, In Figures Peules, Karthala, p. 73‑87.

Dupuy C. 1999 – Les apports de l’archéologie et de l’ethnologie à la connaissance de l’histoire ancienne des Peuls, In Figures Peules, Karthala, p. 53‑72.

Dupuy C. 2011 – Quel peuplement dans l’Adrar des Iforas (Mali) et dans l’Aïr (Niger) depuis l’apparition des chars ?, Société d’études et de recherches préhistoriques des Eyzies, (60), p. 25‑48.

Hammel R. 2001 – Terroirs d’attache des pasteurs au Niger, AREN, inédit, 28 p.

Hampaté Ba A., Dieterlen G. 1966 – Les fresques d’époque bovidienne du Tassili N’Ajjer et les traditions des Peul : hypothèses d’interprétation, Journal des Africanistes, 36 (1), p. 141‑157.

Lam A.M. 2003 – L’origine des Peul, ANKH, (12/13), p. 90‑107.

LUCOP 2006 – Monographie de la commune rurale d’In Gall.

ONG RAIL 2021 – Plan de développement communal 2020-2024 - commune rurale In Gall, Commune d’In Gall, inédit, 80 p.

Roset J.-P. 2007 – La culture d’Iwelen et les débuts de la métallurgie du cuivre dans l’Aïr, au Niger, Paris, in Le Chalcolithique et la construction des inégalités. II, Proche et Moyen-Orient, Amérique, Afrique, Paris, Errance, p. 107‑136.

Séré de Rivières E. 1965 – Histoire du Niger, Berger-Levrault, 310 p.

Servant M. 2022 – Paléoclimatologie et Histoire des Hausas, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, inédit, 157 p.